尾叶桉种源间数量性状的地理变异研究1

刘德浩,张卫华,潘 文,徐 斌,朱报著

(1.惠州市林业科学研究所,广东 惠州 516001;2.广东省森林培育与保护利用重点实验室/广东省林业科学研究院,广东 广州 510520)

尾叶桉(Eucalyptus urophylla)属桃金娘科(Myrtaceae),原产于印度尼西亚群岛,是优良的速生用材林树种.我国华南植物园于1964年首次进行引种,经过几十年的引种、驯化与遗传改良,目前已在广东、广西、福建等地大规模种植,经济效益与社会效益显著[1].尾叶桉生长迅速、材质优良,是杂种桉树优异亲本材料和培育优良杂种的骨干亲本[2].研究尾叶桉数量性状的变异规律,能够系统、全面地揭示种源间的遗传变异规律.

近 年 来 ,对 红 小 豆(Vigna angularis(Willd.)Ohwi&Ohashi)、余甘子(Phyllanthus emblicaL.)、核桃(Juglans regiaL.)、西瓜(Citrullus lanatus(Thunb.)Matsum.et Nakai)、玉米(Zea maysL.)、杜仲(Eucommia ulmoidesOliver)、棉花(Gossypiumspp)、苦楝(Melia azedaeachL.)等树种的数量性状变异特征进行了研究,结果表明采用数量性状能够真实的反映出生长性状和表性特征的地理分布规律,研究数量性状的地理变异规律[3-10].在对不同种源尾叶桉试验林各数量性状全面调查的基础上,分析不同种源尾叶桉数量性状的变异程度及其与种源地地理因子之间的关系,为确定适宜的优良种源及开展尾叶桉遗传改良提供实验数据.

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地设立在广东四会大南山林场,地里位置为东经112°45′,北纬23°22′.属亚热带季风气候,年平均气温为21.3℃,极端最高气温38.5℃,极端最低气温-1.2℃.年平均降雨量为1803.6mm,最大日降雨量为253.5mm;年平均日照为1702.3h.试验地为马尾松采伐迹地,林地为低山坡地,土壤为砖红壤,土层较深厚.

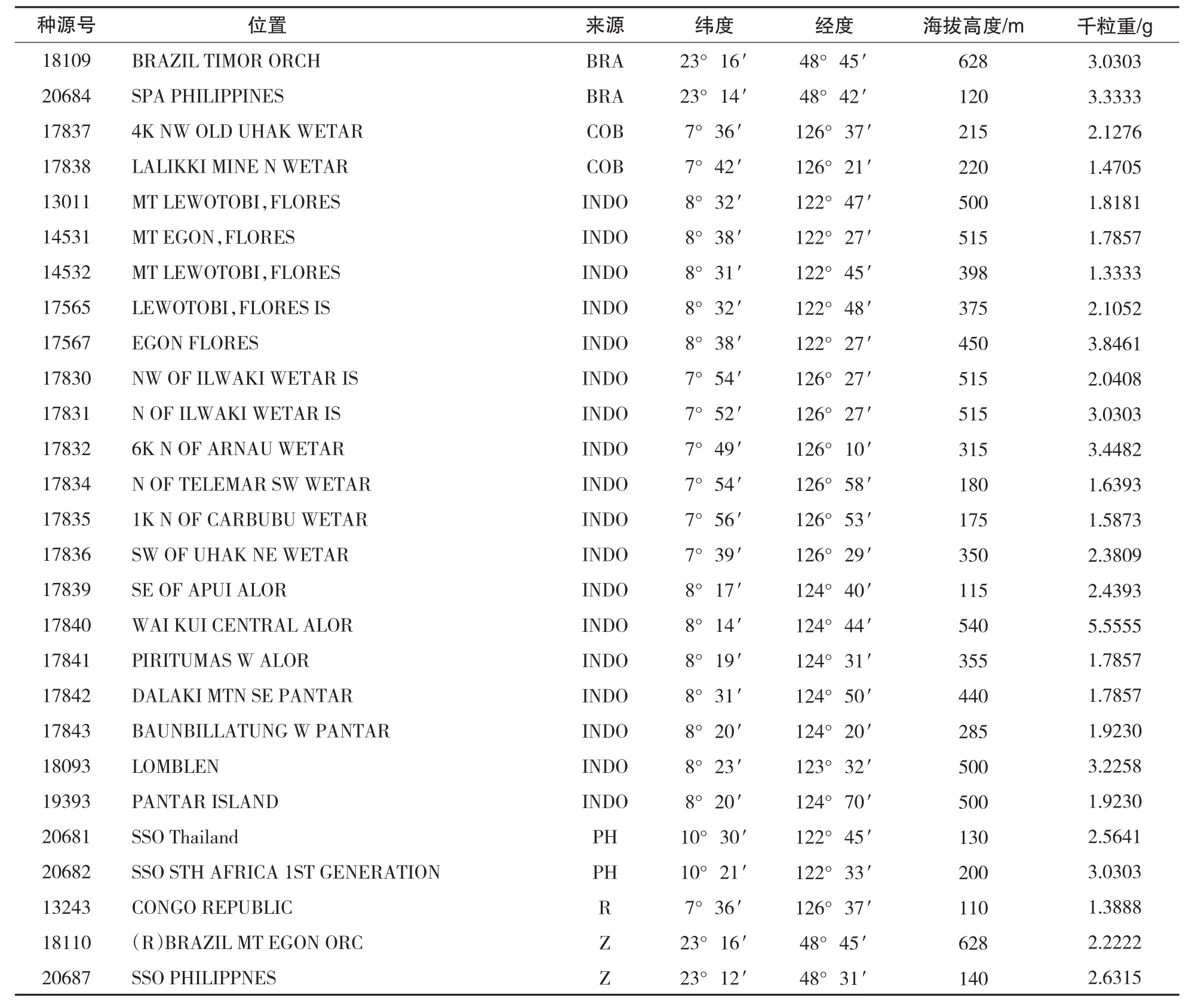

1.2 试验林的建立

参试尾叶桉材料分别来自于27个不同的种源(表1).造林设计采用随机完全区组设计,单株小区,100次重复,株行距2×3m.造林时每穴施过磷酸钙0.5 kg或有机肥1 kg.造林后前2年于每年春末夏初和秋季进行2次抚育,并松土扩穴.

1.3 测定方法

测定3.5a生尾叶桉试验林地径、胸径、4m处直径、尖削度、枝下高、树高、材积、树皮厚度、分枝大小、干形、分枝均匀度和材性值.树皮厚度测定方法为取胸径部位的树皮用游标卡尺测定,利用ST-300应力波仪测定每个单株的应力波值代表材性值.非数值型性状干形和分枝均匀度根据表型予以定量赋值,干形评分标准为主干有两个以上弯曲得1分,主干稍弯曲、不圆满得2分,主干直、不圆满得3分,主干通直圆满得4分;分枝均匀度评分标准为有明显大枝、树冠不匀得1分,侧枝中等、无明显大枝得2分,侧枝细小、树冠匀称 得3分.

表1 参试尾叶桉种源信息表

1.4 数据统计分析方法

试验数据分析采用excel和SAS软件进行分析[11].各项测定值分别用x表示,地径(x1)、胸径(x2)、4m处直径(x3)、尖削度(x4)、枝下高(x5)、树高(x6)、材积(x7)、树皮厚度(x8)、分枝大小(x9)、干形(x10)、分枝均匀度(x11)、材性(x12).把种源地纬度、经度和海拔高度分别用x13、x14和x15表示.

(1)单株材积和方差分析参照文献的方法,计算尾叶桉各种源数量性状的平均值、标准差和变异系数,并对各个种源数量性状测定值进行方差分析.

(2)主成分分析:运用样本相关矩阵以各个种源数量性状测定值的平均值为单元进行主成分分析,之后用欧氏距离进行聚类分析.

(3)数量性状地理变异分析:对各数量性状与种源地地理因子进行相关性分析,总结数量性状的地理变异模式.

2 结果与分析

2.1 不同种源尾叶桉数量性状变异规律分析

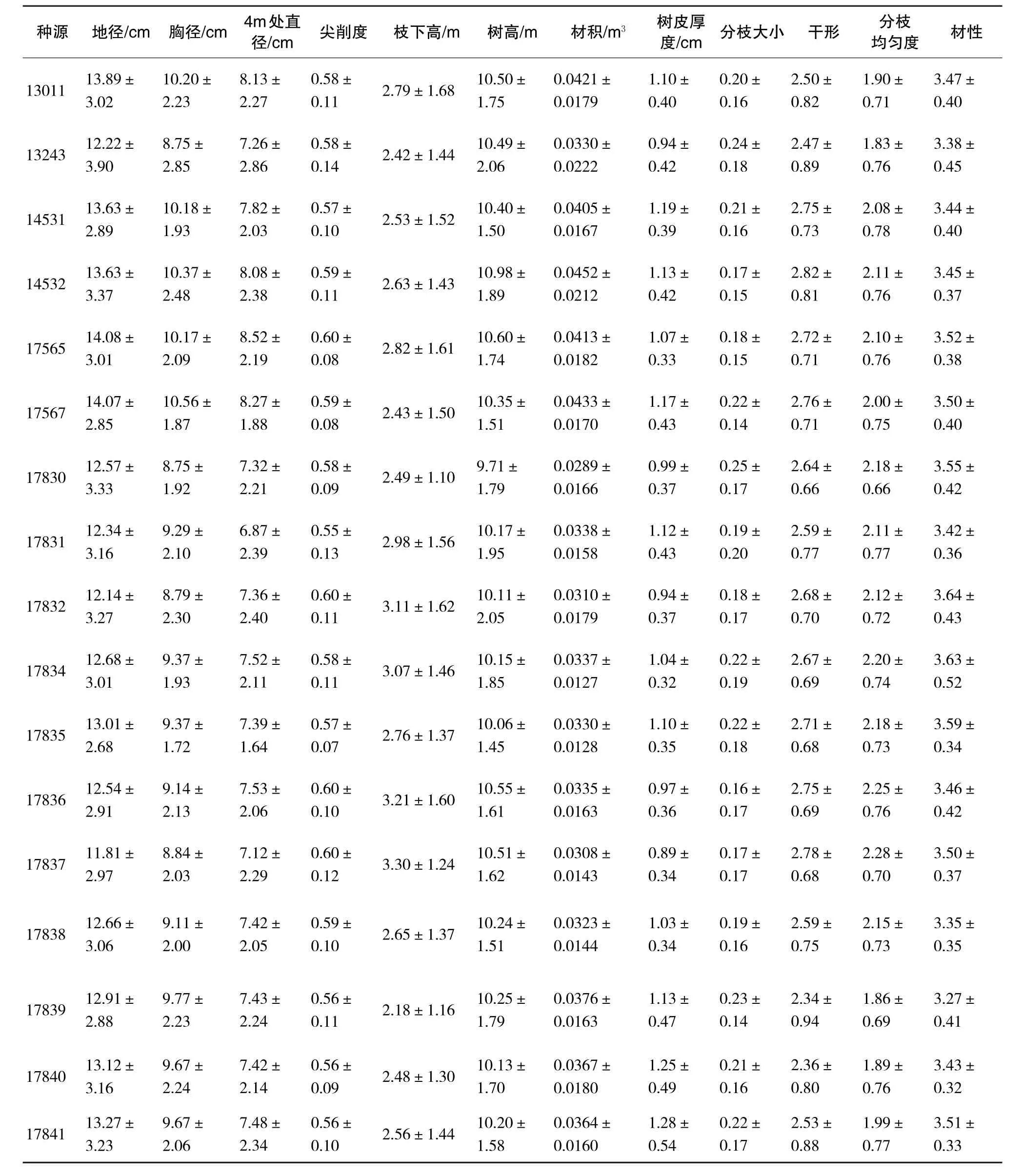

对3.5a生27个种源的尾叶桉试验林进行每木调查,其地径、胸径、4m处直径、尖削度、枝下高、树高、材积、树皮厚度、分枝大小、干形、分枝均匀度和材性的测定分析结果见表2.由表2可知:变异系数最大的是分枝大小,变异系数为71.43%;其次为材积,达到48.12%,变异系数最小的是材性,为10.4%.这一结果表明引种后尾叶桉材性受立地条件影响较小,而分枝大小受立地的影响则较大.27个尾叶桉种源平均材积为 0.0372m³,变幅为 0.0271~0.0532m³;平均树高为10.55m,变幅为9.56~12.59m;平均胸径为9.6cm,变幅为8.75~11.4cm;平均干形为2.67,变幅为2.2~3.2;平均材性为3.46,变幅为3.23~3.64.

表2 不同种源尾叶桉各数量性状测定结果

表2 不同种源尾叶桉各数量性状测定结果

种源 地径/cm 胸径/cm 4m处直 尖削度 枝下高/m 树高/m 材积/m3 树皮厚 分枝大小 干形 分枝 材性径/cm 度/cm 均匀度1301113.89±10.20±8.13±0.58±2.79±1.6810.50±0.0421±1.10±0.20±2.50±1.90±3.47±3.022.232.270.111.750.01790.400.160.820.710.40 1324312.22±8.75±7.26±0.58±2.42±1.4410.49±0.0330±0.94±0.24±2.47±1.83±3.38±3.902.852.860.142.060.02220.420.180.890.760.45 1453113.63±10.18±7.82±0.57±2.53±1.5210.40±0.0405±1.19±0.21±2.75±2.08±3.44±2.891.932.030.101.500.01670.390.160.730.780.40 1453213.63±10.37±8.08±0.59±2.63±1.4310.98±0.0452±1.13±0.17±2.82±2.11±3.45±3.372.482.380.111.890.02120.420.150.810.760.37 1756514.08±10.17±8.52±0.60±2.82±1.6110.60±0.0413±1.07±0.18±2.72±2.10±3.52±3.012.092.190.081.740.01820.330.150.710.760.38 1756714.07±10.56±8.27±0.59±2.43±1.5010.35±0.0433±1.17±0.22±2.76±2.00±3.50±2.851.871.880.081.510.01700.430.140.710.750.40 1783012.57±8.75±7.32±0.58±2.49±1.109.71±0.0289±0.99±0.25±2.64±2.18±3.55±3.331.922.210.091.790.01660.370.170.660.660.42 1783112.34±9.29±6.87±0.55±2.98±1.5610.17±0.0338±1.12±0.19±2.59±2.11±3.42±3.162.102.390.131.950.01580.430.200.770.770.36 1783212.14±8.79±7.36±0.60±3.11±1.6210.11±0.0310±0.94±0.18±2.68±2.12±3.64±3.272.302.400.112.050.01790.370.170.700.720.43 1783412.68±9.37±7.52±0.58±3.07±1.4610.15±0.0337±1.04±0.22±2.67±2.20±3.63±3.011.932.110.111.850.01270.320.190.690.740.52 1783513.01±9.37±7.39±0.57±2.76±1.3710.06±0.0330±1.10±0.22±2.71±2.18±3.59±2.681.721.640.071.450.01280.350.180.680.730.34 1783612.54±9.14±7.53±0.60±3.21±1.6010.55±0.0335±0.97±0.16±2.75±2.25±3.46±2.912.132.060.101.610.01630.360.170.690.760.42 1783711.81±8.84±7.12±0.60±3.30±1.2410.51±0.0308±0.89±0.17±2.78±2.28±3.50±2.972.032.290.121.620.01430.340.170.680.700.37 1783812.66±9.11±7.42±0.59±2.65±1.3710.24±0.0323±1.03±0.19±2.59±2.15±3.35±3.062.002.050.101.510.01440.340.160.750.730.35 1783912.91±9.77±7.43±0.56±2.18±1.1610.25±0.0376±1.13±0.23±2.34±1.86±3.27±2.882.232.240.111.790.01630.470.140.940.690.41 1784013.12±9.67±7.42±0.56±2.48±1.3010.13±0.0367±1.25±0.21±2.36±1.89±3.43±3.162.242.140.091.700.01800.490.160.800.760.32 1784113.27±9.67±7.48±0.56±2.56±1.4410.20±0.0364±1.28±0.22±2.53±1.99±3.51±3.232.062.340.101.580.01600.540.170.880.770.33

(续表2)

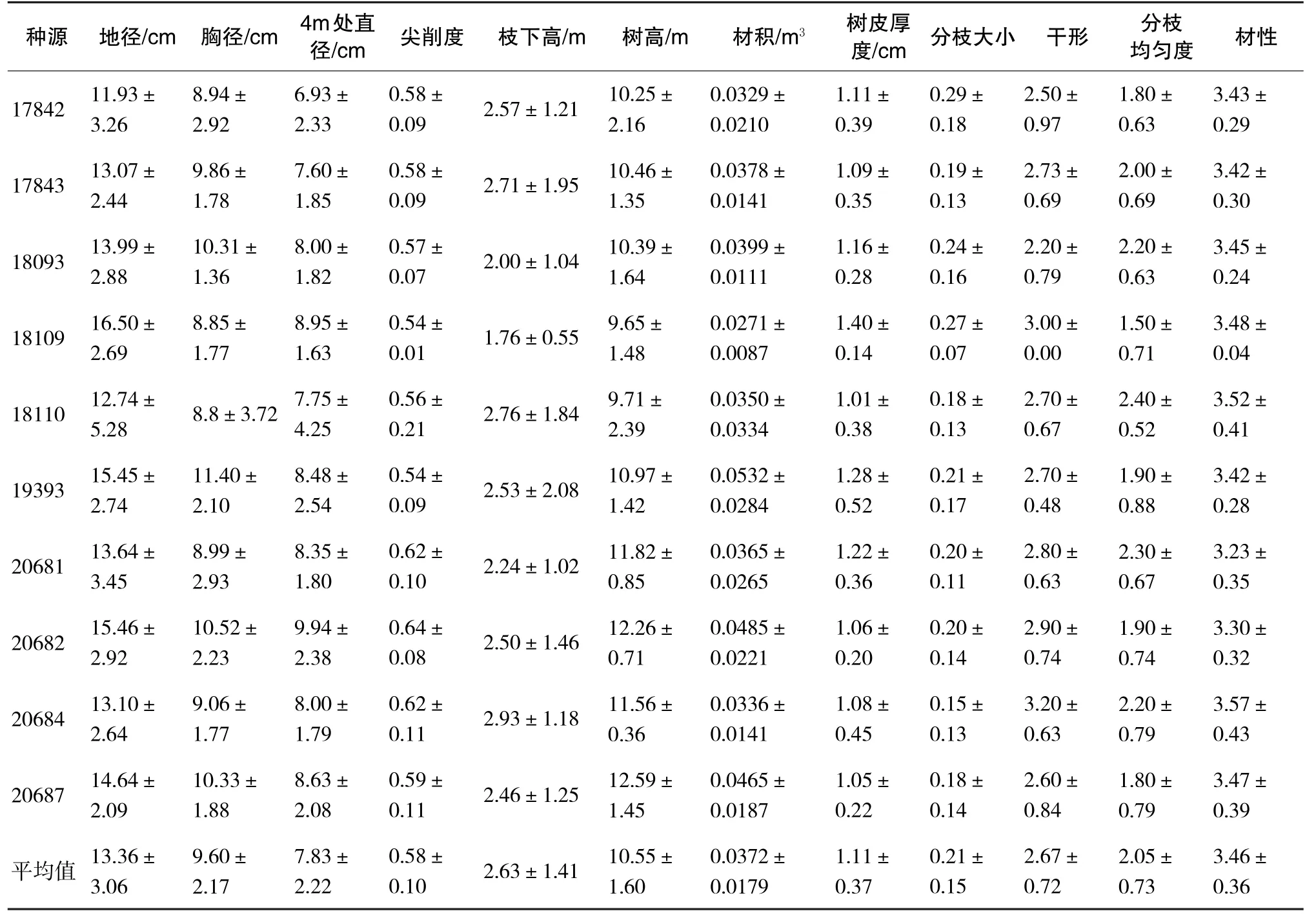

表3 尾叶桉各数量性状方差分析结果

27个种源尾叶桉各数量性状方差分析结果见表3.由表3可知:种源间各数量性状差异显著,12个数量性状除分枝大小以外,在种源间均达到极显著差异,分枝大小在种源间呈显著差异.这一结果表明尾叶桉各数量性状在种源间的变异程度较大,种源间的遗传分化极为显著,丰富的遗传变异使优良种源的选择成为可能,选择潜力巨大.

2.2 尾叶桉数量性状的主成分分析

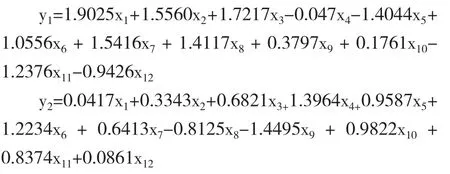

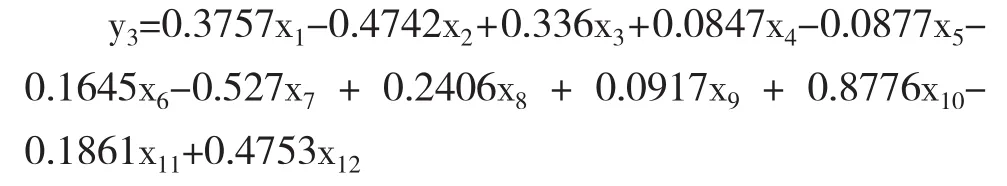

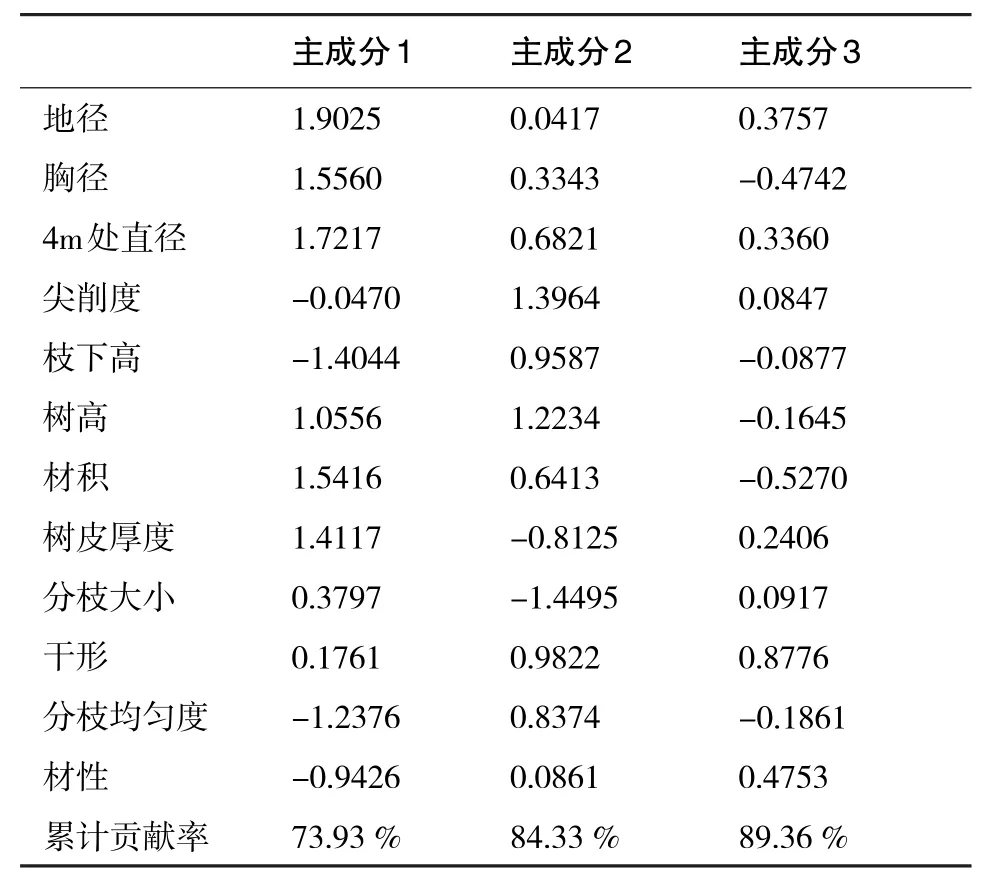

由12个数量性状的主成分分析结果可知(表4),信息主要集中在前三个主成分中,前三个主成分的累计贡献率已经达到了89.36%,仅丢失10.64%的信息,根据累计贡献率≥85%这一原则,本文选取前三个主成分即可.第一主成分(y1)的贡献率达到了73.93%,第二主成分(y2)的贡献率为10.40%,第三主成分(y3)的贡献率为5.03%.并以此为依据,根据特征向量推导出三个主成分的相关方程.

在第一主成分中系数较大的有地径、胸径、材积、4m处直径和树皮厚度,这表明直径生长性状信息主要涵盖在第一主成分;在第二主成分中系数较大的有尖削度、树高两个因子,这表明第二主成分主要体现的是高生长;在第三主成分中系数较大的是干形,说明干形是第三主成分的主要因子.根据这一结果可知,不同种源尾叶桉数量性状间的差异主要体现在地径、胸径、4m处直径、材积和树皮厚度,其次则是尖削度、树高和干形.

表4 尾叶桉12个数量性状主成分分析结果

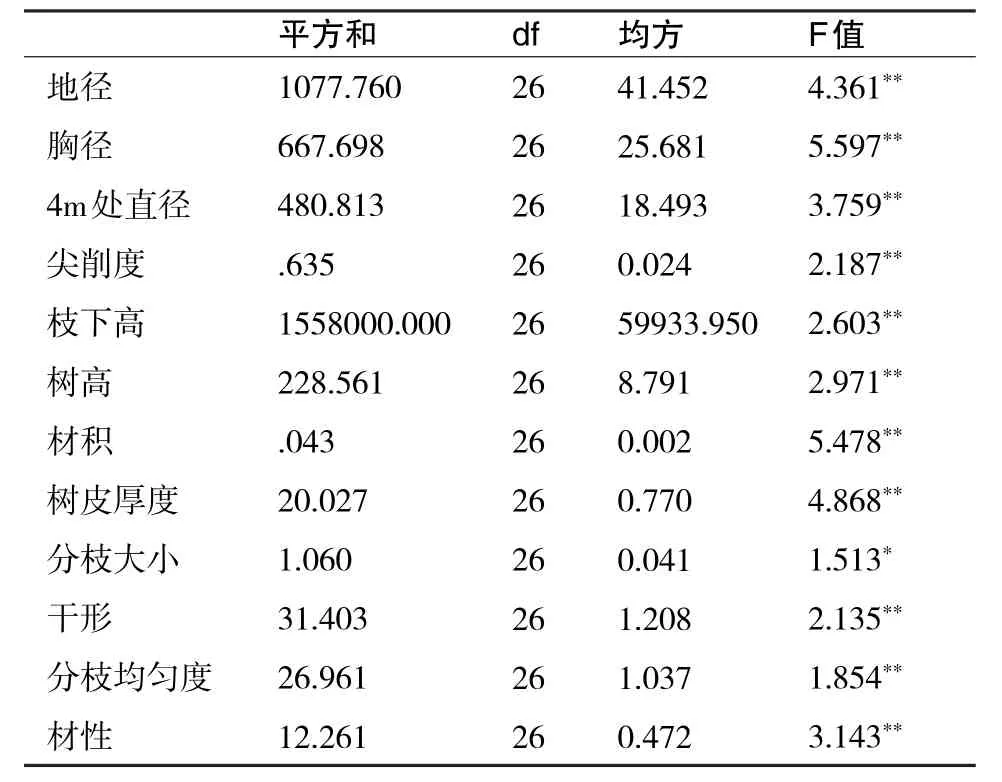

2.3 基于数量性状的尾叶桉聚类分析

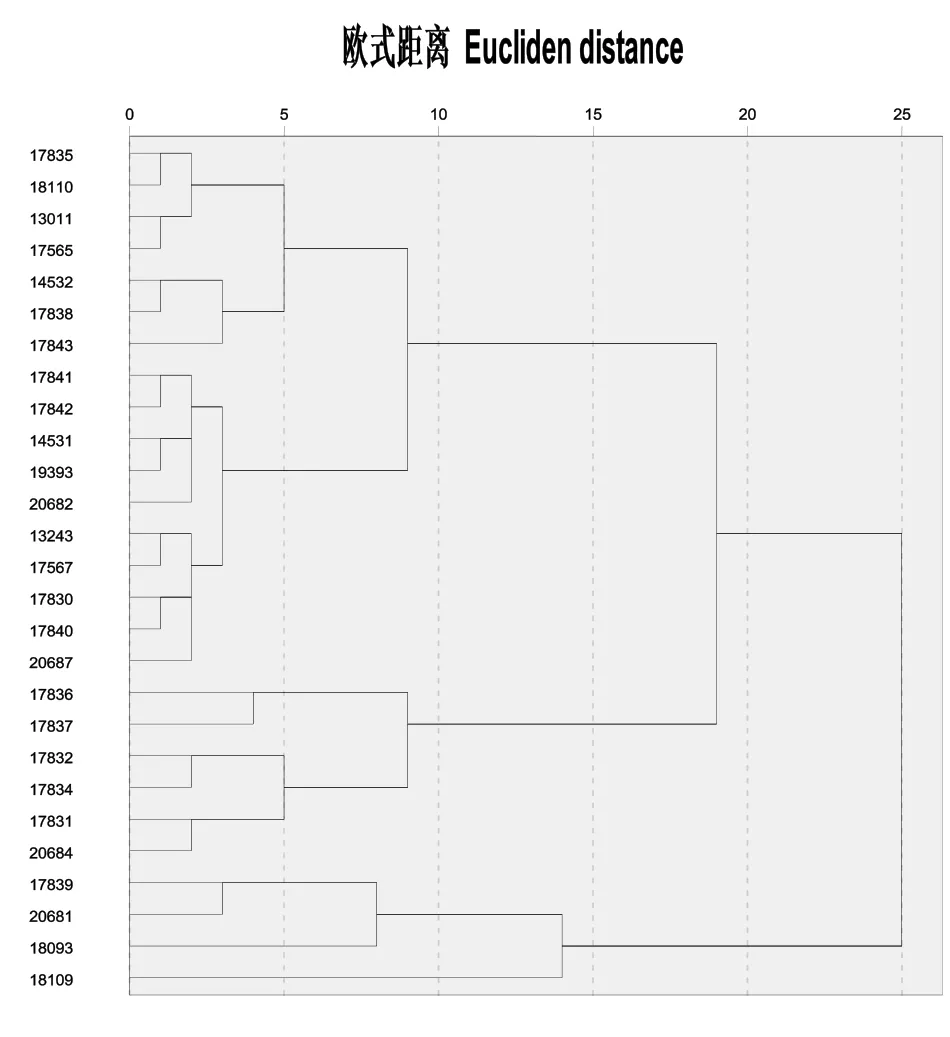

利用尾叶桉27个种源12个数量性状采用欧氏距离进行系统聚类分析,由聚类图(图1)可知:27个尾叶桉种源可以划分为6大类,其中18109种源单独划分为第一类,表明18109种源与其它种源亲缘关系较远;种源17839、18093和20681划分为第二类,种源17831、17832、17834和20684划分为第三类,种源17836和17837 划分为第 四类,种源 17841、17842、14531、19393、20682、13243、17567、17830、17840和 20687划分为第五类,种源17835、18110、13011、17565、14532、17838和17843划分为第六类.第五类划分10个种源、第六类划分7个种源,均比其它类别多,这是由于第五类和第六类内种源关系较近,种源地为印度尼西亚种源.

图1 基于数量性状27个尾叶桉种源聚类分析结果

2.4 数量性状的地理变异分析

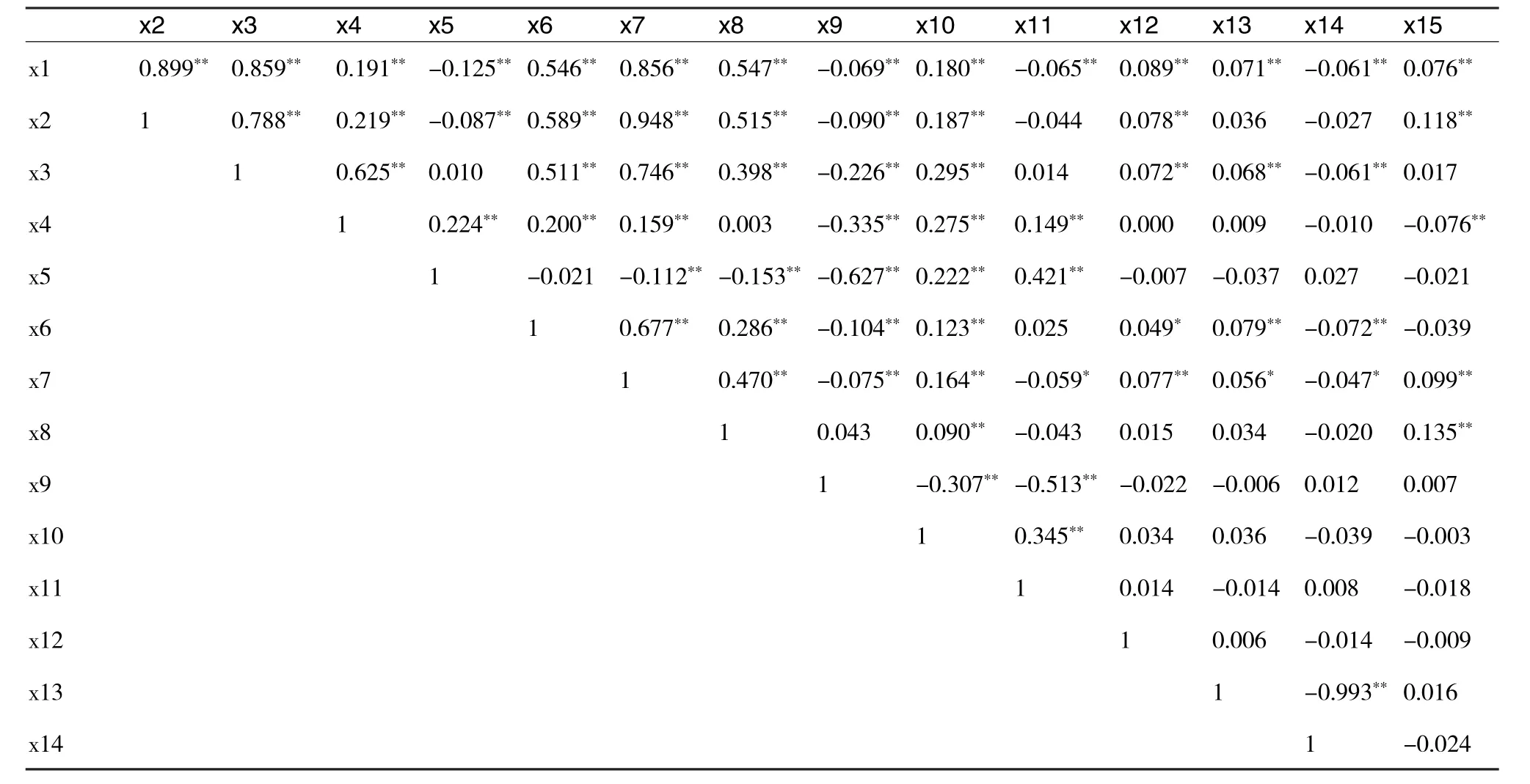

27个种源尾叶桉各数量性状与种源地地理因子相关性分析结果表明(表5):海拔高度与地径、胸径、材积和树皮厚度呈极显著正相关,与尖削度呈极显著负相关,海拔高度与其它指标的相关性不显著,且与枝下高、树高、干形、分枝均匀度和材性都呈负相关.这就意味着随着海拔高度的增加,地径和胸径会增加的更快,树高会明显降低,树皮厚度会增加,而整株树木的分枝就越加不均匀.纬度与地径、4m处直径和树高呈极显著负相关,与材积呈显著负相关;经度与地径、4m处直径和树高呈极显著正相关,与材积呈显著正相关.这表明尾叶桉南部种源的地径、4m处直径、树高和材积生长均高于北部种源.

3 结论与讨论

尾叶桉引种我国后为了适应地理生态环境改变,产生环境效应影响下的遗传变异,并反映在形态和数量性状中.数量性状变异越大其存在遗传变异的可能性越大.27个尾叶桉种源的12个数量性状在种源间差异显著,种源间的变异程度较大,具有较高的遗传分化,该结果与扁核木(Prinsepia utilis)、青钱柳(Cyclocarya paliurus)、苦楝(Melia azedaeachL.)等树种的研究结果类似[12-14].不同种源尾叶桉子代数量性状主成分分析结果表明12个数量性状信息主要集中在前三个主成分中,前三个主成分的累计贡献率达到89.36%.在3个主成分中,第一主成分主要是直径生长性状信息;第二主成分主要体现的是高生长;第三主成分的主要因子是干形.因此,直径生长性状、高生长及干形能够作为评价尾叶桉子代生长情况的主要指标.尾叶桉数量性状变异丰富,优良种源选择潜力较大,有利于种质创新和良种选育,为尾叶桉种源为进一步的遗传改良和良种选育提供了基础.

表5 数量性状与种源地地理因子相关性分析结果

种源间变异是种内遗传多样性的重要组成部分,种源间变异反映了地理隔离、生殖隔离的变异,地理变异是经过了长期自然选择的结果,地理变异在数量性状中能够得到很好的体现,并且能够初步反映地理变异的大体趋势[15].不同种源尾叶桉子代表型特征差异显著,存在较大的地理变异,随着地理因子的变化,变异趋势以适应生长环境为导向,并在长期的遗传进化中逐渐形成适应性的形态特征[16].对尾叶桉种源间数量性状地理变异的研究结果表明:不同种源尾叶桉各数量性状与种源地地理因子相关性分析结果表明海拔高度与地径、胸径、材积和树皮厚度呈极显著正相关,与尖削度呈极显著负相关,与枝下高、树高、干形、分枝均匀度和材性都呈负相关关系,表明尾叶桉种源具有明显的低海拔倾向性,低海拔要比高海拔生长的要好.

种源间丰富的性状变异对于良种选育、遗传改良和新品种选育都有显著的作用,前者是后者的基础与根本.数量性状的种源间差异及地理变异是自然选择的结果,而且性状表现能够较好的反应地理变异程度.作者通过研究尾叶桉数量性状地理变异格局,选择遗传变异丰富,选择潜力大的尾叶桉优良种源,为尾叶桉良种选育和遗传改良提供理论基础,同时也为尾叶桉种质创新和新品种选育提供基础材料.