怎样处理 科学教学中的超时实验

黄显军

在科学教学中教师往往会预估实验的时间,尽量按照预设时间给学生完成实验。但在教学中往往会因为一些不可控制的因素,发生一些预设之外的事件,影响正常课堂的进行,合适的处理能够给教学带来意料之外的收获,犹如顺水推舟带领孩子扬帆远航。

一、超时实验,理想课堂的拦路虎

教学中,不同的课程安排的探究活动各异,教师可根据具体实验要求在课堂上腾出不同的时间供孩子们合作进行探究活动。但是在教学中总是会有意料之外的情况发生,超时实验活动就是其中常见的一种课堂失控现象,了解其原理以及常见表现形式能够为以后的应变提供更多的思路和方式。

(一)《冰融化了》一课的超时实录

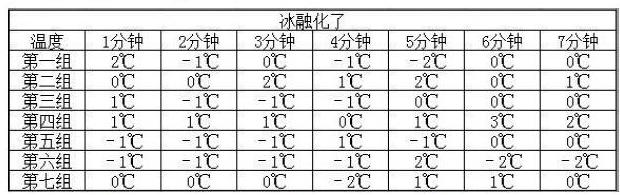

在三年级下册《冰融化了》的教学中,需要学生观察记录冰在融化过程中的溫度变化。实验结束后,各组的实验数据如下所示:

看到这些数据的瞬间我有些不知所措,是将结论直接告诉他们?还是重新实验?考虑到学生是课堂的主角,我不能剥夺了学生课堂学习的权利,于是我选择了后者。

师;“冰融化,对温度是不是没有要求”,当我抛出这个问题时,学生们不安分了:

生1:“应该有要求吧。”

生2:“总不可能什么温度下都会融化。”

生3:“温度太低,冰怎么可能融化?”

……

在这样的引导下,学生开始质疑这些实验数据,并由此去分析这样数据产生的可能原因:

(1)0温度计读数的时候不是平视的。

(2)读数瞬间温度计离开冰块。

(3)温度计上的液柱还没有停止时读数。

(4)温度计的玻璃泡没有与冰水充分接触。

分析中,学生对温度计测量的前概念进行了深度挖掘。

(二)主动与被动的转换

经过讨论,学生已经从被动的实验中解放出来,开始认真地分析研究这个实验,从“学会”向“会学”转变。改进以后重新实验,各组的实验数据更加科学。

二、顺学而导

一个预设10钟左右的课堂实验,结果整整耗时一节课,但是我觉得非常值得,而这个“值得”不是说学生最终得到了科学的结论,而是他们在质疑——分析中,将学习当成了自己的事情,把握了课堂学习的主动权,这就是用40分钟去完成这个实验的价值所在。

“顺学而导”关键在于“导”,课堂是动态的生成,教学时应极大地尊重儿童的兴趣、需要,着力促进学生主动性的发挥。结合教学实际,我觉得要导出精彩,必须要做好以下几点:

(一)将“教案”升华为“学案”

教案突出的是教师教什么,怎么教,是老师单向度的传授;而学案凸显的是学什么,怎么学,将教案转变为学案,其实更加凸显了“学为中心”的理念。

(二)以学生的兴趣为基点,导入新课

学生容易发生兴趣的事情有以下几种:

1.以前经历过的事。

2.能获得成功的事。

3.能有愉快感的事。

4.适合水平的活动。

(三)以学生的需求为始点,设计探究活动

课程标准指出:“科学课程必须建立在满足学生发展需要和已有经验的基础之上。”所以我们在设计学习环节时,应该从学生的需求出发。

(四)以学生的思维发展为主线,设置学习阶梯

学生认识客观事物、学习基本知识和技能的过程,必然是由简单到复杂,由浅入深的过程。所以我们在设计学习问题时,要有一定的连贯性、渐进性,由易到难、由浅入深。

在《微小世界和我们》的学习中,如果教师直接抛出这个问题:“学了这一单元的内容,谁能来说说看微小世界和我们的关系呢?”学生举手的寥寥无几,究其原因就是这个问题范围太大,学生不知道该怎么回答。于是将这个问题换成几个小问题的组合:

(1)你觉得微小世界和我们的生活有关系吗?(2)能举些微小生物帮助我们的例子吗?(3)微小生物对我们都是有利的吗?(4)哪些例子能说明微生物对我们有害?

这样具有梯度的问题设计,符合学生的思维,更有利于思维的发展。学习是一个循序渐进的过程,学生的思维也是层层递进的。

三、将课堂的中心点设置成“学”而不是“教”

(一)破解思维的“盲点”,推进思维的发展

在学生的科学学习中,由于对某些现象的视而不见或是考虑不周,常常会出现思维的盲点。而教师在引导中要寻找这些盲点产生的原因,并采取可行

的措施,排除这些盲点干扰,使思维顺利发展。

(二)关注思维的“波峰”,提升思维的发展

课堂中最精彩的部分莫过于各种可能出现的信息的交锋,促使了思维的碰撞形成的高峰。

总的来说,科学地依学情来实施的教学,并不能受制于时间,只要有利于学生的发展,比预设超出的时间就是有价值的,这样的课堂才是精彩的。