隔药灸对寒凝血瘀证原发性痛经患者症状及中医证候的影响❋

刘颖华,王 昕Δ,孙 晶,闫 颖,石 玲

(1. 辽宁中医药大学附属医院,沈阳 110032; 2. 天津中医药大学第一附属医院,天津 300193; 3. 辽宁中医药大学附属第二医院,沈阳 110034)

原发性痛经(primary dysmenorrhea, PD)是妇科常见的内分泌疾病,多发生于青春期和年轻女性,以周期性小腹疼痛为主要临床表现,发病率为48%~89%[1-2],常导致患者旷工、旷课,严重影响患者的生活质量和身心健康[3]。目前原发性痛经的治疗多采用非甾体类抗炎药、避孕药,但约20%~25%的PD患者非甾体抗炎药抵抗,并易发生胃肠道、内分泌代谢异常和水钠潴留等不良反应[4-5]。因此,寻求一种有效的疗法是必要的。研究表明,隔药灸可减轻寒凝血瘀证PD患者的痛经症状及证候表现,但仍无足够的临床证据显示其停药后的远期疗效[6-7]。因此,基于本团队隔药灸治疗原发性痛经(寒凝血瘀证)随机对照试验,评价隔药灸治疗PD患者痛经症状及中医证候的临床疗效,为临床治疗提供依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象

受试者均来自2015年7月至2016年10月辽宁中医药大学附属医院、辽宁中医药大学附属二院、天津中医药大学第一附属医院3个分中心共637例,其中隔药灸组318例,对照组319例。2组在年龄、民族、职业、身高、体质量、婚否、生命体征、病程、中医证候评分、CMSS评分、VAS疼痛评分、疼痛持续时间、是否使用止痛药、止痛药使用次数比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 诊断标准

原发性痛经诊断标准参照原发性痛经共识指南[8]: 行经前后或月经期间出现下腹部疼痛、坠胀,伴有腰酸或其他不适,症状严重影响生活质量者; 妇科检查无阳性体征;青春期多见,常在初潮后发病。寒凝血证判定标准参照马宝璋主编的《中医妇科学》(修订版):主症:经前或经期,小腹冷痛拒按,得热痛减;兼症:经血量少,色黯有块,畏寒肢冷,面色青白,舌暗苔白,脉沉紧。

1.3 纳入标准

符合原发性痛经和寒凝血瘀证的诊断标准;年龄≥18岁,≤35 岁; 月经周期规律[(28±7)d];签署知情同意书;VAS评分≥3分; CMSS 总分>10 分。

1.4 排除标准

西医诊断属继发性痛经,经检查证实由盆腔炎、子宫内膜异位症、子宫肌瘤、卵巢病变等所致继发性痛经者;合并有心脑血管、肝、肾和造血系统等严重危及生命的原发性疾病以及精神病患者,不适宜于艾灸的其他疾病患者;哺乳期妇女及妊娠或近期准备妊娠的妇女;过敏体质者,或已知对本药成分过敏者;治疗前1个月内服止痛药、镇静药及激素类药物者。

1.5 干预措施

1.5.1 隔药灸组 痛经散药物组成:肉桂、干姜、细辛、香附、元胡、蒲黄、全蝎等。操作方法:嘱患者仰卧位,充分暴露脐部及下腹部,75%乙醇在脐局部及关元穴处常规消毒后,将药饼分别置于神阙穴及关元穴处,八卦灸灸架分别置于2枚药饼之上,将艾条烧旺,插入灸架之顶孔中,对准选定孔穴,用松紧带固定底袢、器身与皮肤垂直。治疗时间:于月经来潮前5 d开始施灸,每穴施灸20 min,每日1次,每个月经周期连续施灸7 d,连续3个月经周期,停药后随访3个月经周期。

1.5.2 对照组 对照药饼选择痛经散模拟剂(安慰剂),其组成为淀粉、5%试验组中药及焦糖糖浆,其在外观、包装、颜色、剂型、用法方面均与试验组药物保持一致。操作方法、治疗时间同隔药灸组。

1.6 观察指标

观察指标包括痛经中医证候评分(小腹冷痛、经量少、经色黯而有瘀块、畏寒肢冷、面色青白)及痛经COX症状评分(发作时间、平均严重程度评分)。中医证候评分参照《中药新药临床研究指导原则》及参考文献[9]计分方法。

1.7 统计学方法

2 结果

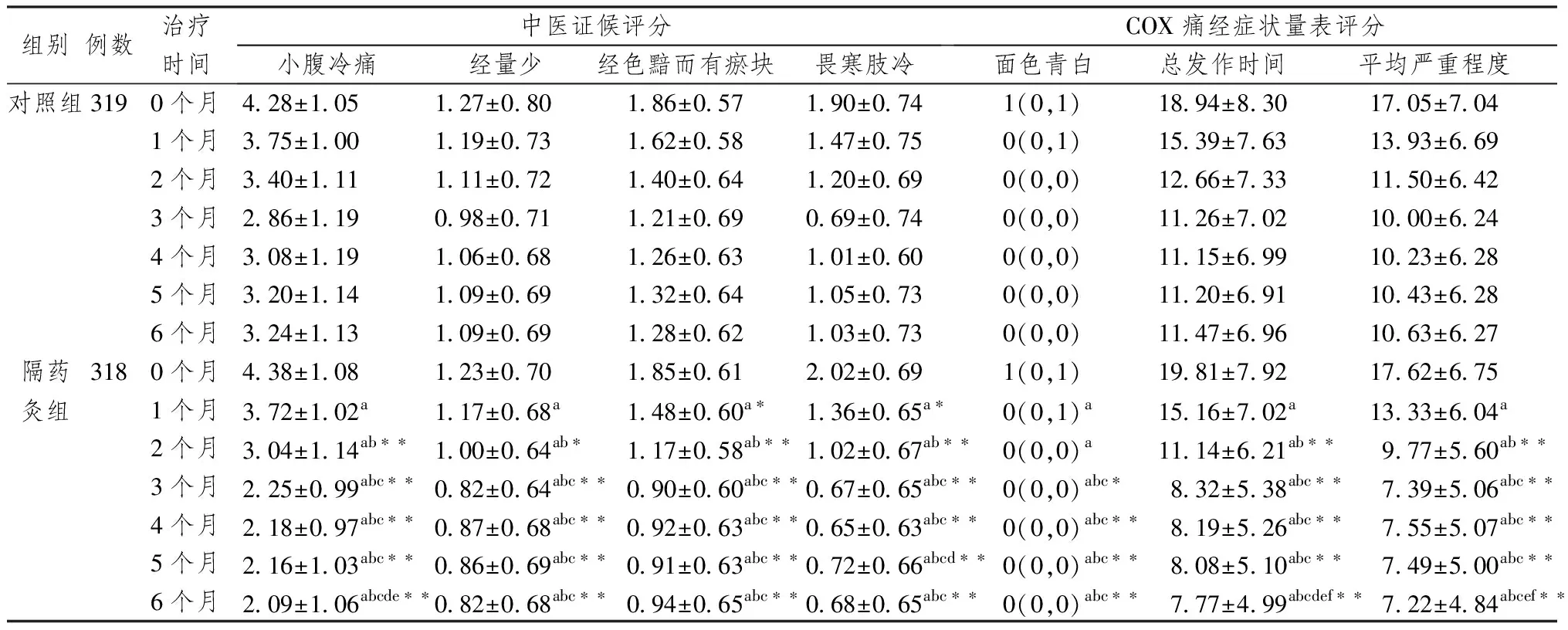

2.1 2组中医证候评分比较

表1显示,治疗及随访期间隔药灸组小腹冷痛、经量少、经色黯而有瘀块、畏寒肢冷、面色青白评分均显著低于基线及对照组(P<0.05);治疗期间隔药灸组中医各项证候评分随着治疗时间显著降低(P<0.05);随访期间隔药灸组小腹冷痛、经量少评分随着随访时间逐渐降低;与治疗3个月后比较,隔药灸组随访3个月后小腹冷痛评分显著降低(P<0.05),其他指标比较差异无统计学意义(P>0.05)。

2.2 2组COX痛经症状评分比较

表1显示,治疗及随访期间隔药灸组疼痛总发作时间、平均严重程度评分显著低于治疗前及对照组(P<0.05);治疗期间隔药灸组总发作时间及平均严重程度评分随着疗程逐渐降低(P<0.05);与治疗3个月后比较,隔药灸组随访期3个月后总发作时间、平均严重程度评分显著降低(P<0.05)。

3 讨论

痛经病位在冲任、胞宫, 其发病机制为冲任二脉气血运行不畅、经血滞于胞中所致,寒和瘀是常见的致病因素[10]。临床中寒凝血瘀证是原发性痛经最常见的证型,因此艾灸、隔药灸常用于原发性痛经的治疗。

隔药灸是以中医基本理论为指导,结合灸法、中药而形成的一种激发经络、穴位治疗作用的疗法。研究显示,隔药灸治疗寒凝血瘀证PD的作用机制主要有以下几个方面:一是艾灸的作用。艾灸具有温通效应、温热刺激激活温度感受器、热敏感免疫细胞、热休克蛋白,刺激子宫及全身经络起到温经散寒、 化瘀止痛之效[11];二是药物经穴吸收后的作用。本研究中药复方由少腹逐瘀汤加减而成,既往研究显示少腹逐瘀汤的止痛疗效显著优于布洛芬缓释胶囊、消炎痛片和吲哚美辛[12],中药复方经神阙、关元穴吸收后调节MAPK信号通路、孕激素/雌激素比值、鞘脂类及甘油磷脂代谢途径,抑制炎性因子PGF2α的生成,改善生殖内分泌,降低子宫平滑肌收缩[13-15];三是穴位的作用。神阙属任脉,具有温补脾肾、温经散寒、调理冲任的作用,是脐部的中心,具有皮薄、毛细血管丰富、渗透性强、吸收快的特点,并为关元、足三阴、任脉之会,近女子蓄血之处。与子宫的传入投射在腰3至骶5之间的脊神经节内有汇聚与重叠,是联系子宫的基础[16]。本研究发现,隔药灸显著降低寒凝血瘀证原发性痛经患者的小腹冷痛、经量少、经色黯而有瘀块、畏寒肢冷、面色苍白,痛经总发作时间、痛经平均严重程度评分显著优于对照组,表明隔药灸改善原发性痛经患者的中医证候、痛经症状疗效持久。

表1 2组中医证候及COX痛经症状评分比较

注:与0个月比较:aP<0.05;与第1个月比较:bP<0.05;与第2个月比较:cP<0.05;与第3个月比较:dP<0.05;与第4个月比较:eP<0.05;与5个月比较:fP<0.05;与对照组比较:*P<0.05,**P<0.01

本项研究结果证明,隔药灸显著改善原发性痛经患者寒凝血瘀证证候及痛经症状,为隔药灸治疗原发性痛经的临床疗效提供了可靠的依据。隔药灸结合艾灸的温热效应、穴位的刺激及药物的治疗作用,达到治疗痛经的效果,值得进一步临床推广应用。