基于胁迫梯度假说和互惠理论的海三棱藨草种群恢复技术

陈雅慧, 袁 琳, 曹浩冰, 王 恒, 赵志远, 牛文蕾, 张利权

华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,崇明生态研究院, 上海 200062

全球变化所导致的海平面上升以及不断加剧的人为活动干扰与破坏日益威胁着滨海湿地及其重要生态服务功能的发挥,因而对海岸带及滨海湿地的保护和防御也提出了更高的要求。基于生态系统的滨海湿地保护与修复近年来受到了越来越多的关注,并被认为是有效减缓海岸带生态系统退化的重要策略和手段[1-2]。近年来,已在世界范围内开展了许多滨海盐沼湿地的生态修复实验和工程[3- 5]。滨海盐沼植被的定居和扩展往往是生物与物理因素之间相互作用的结果,滨海潮滩环境中的水文动力条件与物理干扰作用(如潮汐、波浪和沉积等)可直接影响盐沼植被生活史早期关键阶段植物的扩散和定居,同时盐沼植被可以通过自身特性对水文动力沉积环境产生影响。最近的研究表明,应用互惠理论(即种内的正相互作用)和胁迫梯度假说,改变滨海盐沼植物的种植方式可以极大提高盐沼植被修复工作的成功率[2]。滨海湿地生态系统中植物个体间的正相互作用相当普遍,尤其是在较严酷环境中,比如潮间带生境。互惠理论认为,通过促进盐沼植物种内的正相互作用,可以在一定程度上抵御物理环境的高强度干扰,从而提高生态修复的成功率[2]。滨海湿地海草床的修复实践也验证了互惠理论在生态修复中的重要性,该研究发现,在高密度种植的地区,尤其是水文动力条件较强的地方,其移植的海草存活率更高[6]。有关红树林的移植实验也表明,在易受海平面上升影响区域中高密度种植的红树林幼苗比低密度种植的具有更高的存活率[7]。

长江口拥有丰富的滨海湿地资源,特别是盐沼植被资源。盐沼植物由于具有极高的生产力和生态服务功能,在整个滨海湿地生态系统中发挥着重要作用[8- 9]。自20世纪90年代以来,入侵物种互花米草(Spatinaalterniflora)的扩散导致原生盐沼海三棱藨草(Scirpusmariqueter)群落面积的急剧下降,对滨海湿地的生物多样性和生态服务功能产生了严重的负面影响[10- 12]。自2008年以来,在崇明东滩国家级鸟类自然保护区开展了“崇明东滩互花米草控制与鸟类栖息地优化工程”,并已取得了重大成果[13]。然而,在该24 km2工程区外的新生潮滩湿地仍然面临控制互花米草二次入侵和恢复海三棱藨草种群的挑战[14]。

本研究以长江口原生盐沼植物海三棱藨草为研究对象,选取崇明东滩新生滩涂湿地为研究区域。通过沿潮滩高程梯度的海三棱藨草植株斑块的移植实验,研发基于胁迫梯度假说和互惠理论(即种内的正相互作用)的长江口海三棱藨草种群恢复技术,以期为开展大规模滨海湿地盐沼植被修复工程和提高生态修复效率提供科学依据和技术支持。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

崇明东滩湿地位于上海崇明岛东端(31°25′—31°38′N,121°50′—122°05′E),是国际迁徙鸟类的重要栖息地,属于典型河口淤涨型湿地[15](图1)。崇明东滩属于亚热带季风性湿润气候,温暖湿润,四季分明,雨热同期,季风气候显著。年平均气温15.3℃,最热月为7—8月份,月平均气温26.8—26.9℃,最冷月为1—2月份,月平均气温3.0—3.9℃。年平均降雨量为1022 mm,相对湿度82%,降水主要集中在每年的4—9月,受非正规半日潮作用,每日潮汐有昼夜两次变化,多年平均潮差2.43—3.08 m[15]。

选取崇明东滩湿地互花米草生态控制及鸟类栖息地优化工程大堤外东旺沙自然潮滩作为基于高程梯度的海三棱藨草植株斑块移植实验研究区域(图1)。2017年4月的3D激光高程扫描仪(Riegl VZ24000)的扫描结果显示,研究区域近大堤处的潮滩高程(吴淞高程)为2.90 m,向海200 m处的高程为2.50 m。

图1 长江口崇明东滩湿地及实验区域Fig.1 Location of Chongming Dongtan wetland and the experimental site in the Yangtze Estuary

1.2 海三棱藨草移植实验

2017年4月,在崇明东滩东旺沙附近选择生长良好的自然海三棱藨草群落作为植株采集区域。应用直径7.5 cm的自制不锈钢采样器,采集深度为15 cm的海三棱藨草植株带土柱状样(每一斑块面积为45 cm2,约10—15植株),装于转运箱后运往实验样地进行种植。种植格局设置为3个高程梯度和4个斑块大小,共60个1 m×1 m种植样方。样方布设采取拉丁方阵随机取组的方式。潮滩高程梯度分别为近大堤高程2.8 m处、向海方向高程2.4 m和2.0 m处。海三棱藨草植株斑块大小分别为45、90、180 cm2/m2和400 cm2/m2(图2)。种植过程中将带植株的柱状土样移植至滩面约15 cm深处,使其与滩面齐平。

于当年5月起对各样方中海三棱藨草移植植株的存活率、植株密度和植株高度等生长参数进行定期调查和测定。以每一高程梯度中各斑块大小样方中海三棱藨草存活的样方数除以该斑块大小总样方数得出海三棱藨草移植存活率。植株密度通过测定每小样方内的海三棱藨草植株数获得。海三棱藨草植株高度通过在各小样方内随机选择10株植株(如植株数少于10株则取全部植株)测量其滩面至植株顶部之间的高度获得。

1.3 潮滩水文动力沉积动态测定

实验样地不同高程的泥沙沉积动态过程通过设置在潮滩上标记杆的高度变化来推算,即标记桩法[15]。2017年在研究区域内4个高程梯度(2.8、2.6、2.4 m和2.2 m)附近分别设置一组(4根)标记木桩,每根标记木桩1.5 m长,垂直打入潮滩并露出40 cm左右(图2)。每月监测标记桩顶端距滩面的相对高程,统计时以相对于初始高程变化的平均值表达潮滩高程的冲淤动态[15]。

图2 沿高程梯度的海三棱藨草植株移植固定样方与水文动力沉积测量设置示意图Fig.2 Settings of plots for transplanting S. mariqueter patches and hydrodynamic condition measurement

于海三棱藨草生长季7月,利用RBR浪潮仪(Tide Wave Recorder- 2050,TWR- 2050)测定沿高程梯度的潮滩波浪强度。监测时分别在4个高程梯度(2.9、2.8、2.7 m和2.6 m)处各放置1台浪潮仪(图2)。将浪潮仪固定到专用架上并平放于滩面,保持压力传感器距滩面15 cm,设置采样时长间隔10 min,测量频率4 Hz。利用专用软件SeasoftWaves导出和转化记录数据。记录数据参数包含平均波高、有效波高、最大波高、波能密度等, 本文选取波能密度参数来比较沿潮滩高程梯度的波浪强度[15]。

1.4 数据处理与分析

使用SPSS 23(SPSS Inc., Chicago, USA)统计学软件,通过单因素方差分析(One-way ANOVA)和Tukey′s HSD多重比较,检测高程与水文动力沉积力条件之间、相同海三棱藨草移植初始斑块大小在不同高程潮滩的存活率和生长状况、相同高程潮滩的不同初始移植斑块大小的存活率和生长状况之间的差异性。使用双因素方差分析(Two-way ANOVA)检验潮滩高程和初始移植斑块大小对海三棱藨草存活与生长的交互作用(显著性水平0.05)。并用Excel 2010和Origin 8.6软件包作图。

2 结果

2.1 潮滩水文动力沉积动态

图3 2017年实验样地沿高程梯度的潮滩冲淤动态 Fig.3 The accretion/erosion dynamics of mudflats along the elevation gradient in the experimental sites, 2017

沿潮滩高程梯度和海三棱藨草植株斑块大小移植实验区的冲淤动态监测结果显示,2017年4月至9月实验样地沿潮滩高程梯度的潮滩处于持续淤积态势。至当年9月其相对高程累计淤积(32.2±3.0) cm,而在10月至次年3月处于微冲刷状态(图3)。在2017年海三棱藨草生长季期间,潮滩高程2.8、2.6、2.4 m和2.2 m处的相对淤积量分别为(35.5±2.0) cm、(28.3±1.4) cm、(30.9±2.6) cm和(34.0±2.6) cm,其中2.8 m高程处滩面抬升显著大于其他高程的潮滩(P<0.05)(图3)。

选择海三棱藨草生长季7月期间,一个大潮周期的实验地点不同高程潮滩的波能密度测定结果显示,高程为2.9、2.8、2.7 m和2.6 m的潮滩平均波能密度分别为25.5、26.6、27.4 J/m2和31.6 J/m2,最大波能密度分别为58.6、58.9、75.8 J/m2和90.4 J/m2(图4)。波能密度随着潮滩高程降低呈现显著的增强趋势(P<0.05),说明该期间高程较高潮滩的水文动力条件明显弱于高程较低潮滩的水文动力条件。

2.2 移植海三棱藨草存活与生长

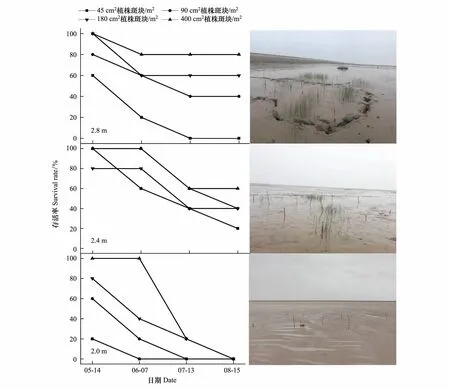

沿潮滩高程梯度和不同大小植株斑块移植实验的海三棱藨草存活率的调查结果表明,2017年生长初期(5月),高程2.8 m潮滩上以400、180、90 cm2和45 cm2斑块大小种植的海三棱藨草植株存活率分别为100%、100%、80%和60%;高程2.4 m潮滩上的海三棱藨草植株存活率依次为100%、80%、100%和60%;2.0 m高程潮滩上的海三棱藨草植株存活率分别为100%、80%、60%和20%。至当年8月海三棱藨草生长后期,高程2.8 m潮滩上以400、180、90 cm2和45 cm2斑块大小种植的海三棱藨草植株存活率分别为80%、60%、40%和0;高程2.4 m潮滩上的海三棱藨草植株存活率分别为60%、40%、40%和20%;而高程2.0 m潮滩上的海三棱藨草植株存活率为0,已全部死亡(图5)。整体而言,海三棱藨草初始植株移植斑块大小显著影响了其存活率(P<0.05)。同时,潮滩高程梯度也显著影响了各移植斑块大小植株的存活率(P<0.05)。然而,双因素方差分析的结果表明,潮滩高程和初始移植斑块大小的交互作用对海三棱藨草存活率的影响不显著(P>0.05,表1)。

图4 生长季7月期间沿高程梯度潮滩的波能密度Fig.4 The wave energy at mudflats along the elevation gradient during the growing season of July

图5 不同大小海三棱藨草移植斑块在高2.8、2.4 m和2.0 m的存活率Fig.5 The survival of transplanting S. mariquter patches with different sizes at the elevations of 2.8 m, 2.4 m and 2.0 m照片摄于生长季8月

Table 1 Variance Analysis on the effects of different elevation and initial patch sizes treatments on the survival and growth ofS.mariqueter

项目Item存活率Survival rate植株密度Shoot density株高Plant heightFPFPFP高程Elevation5.5<0.01211.8<0.0111.1<0.01初始移植斑块大小Initial patch sizes4.5<0.0184.5<0.015.1<0.01高程×初始移植斑块大小Elevation×Initial patch sizes0.7>0.134.4<0.011.7<0.01

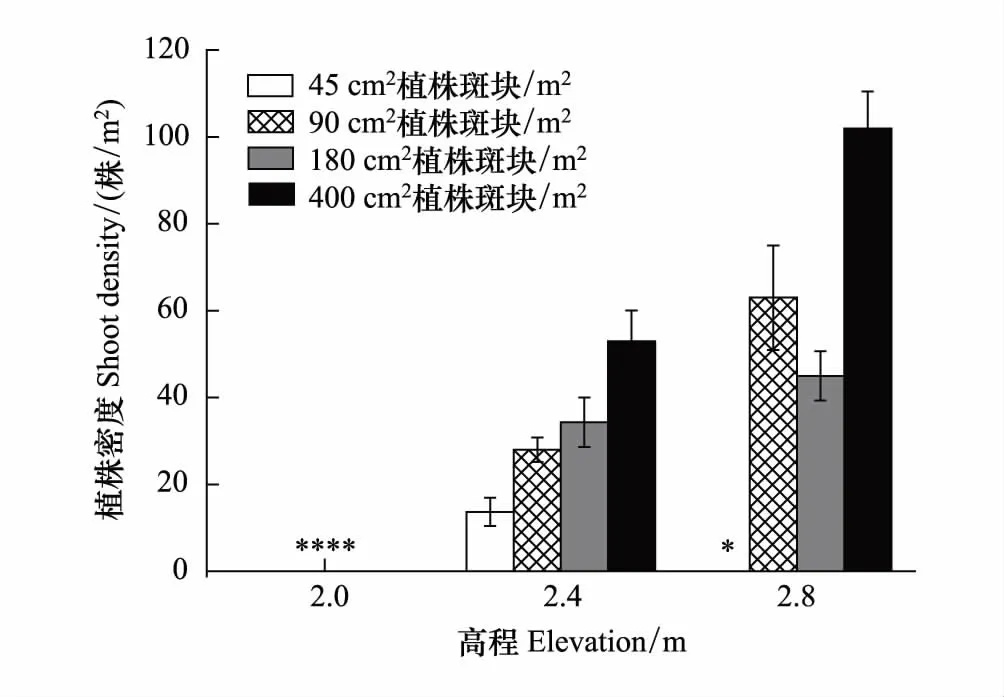

图6 生长旺季8月时不同大小海三棱藨草初始移植斑块在潮滩高程2.8 m、2.4 m和2.0 m的植株密度Fig.6 The shoot density of S. mariqueter transplanting with different initial patch sizes at the elevations of 2.8 m, 2.4 m, 2.0 m during the peak growth period of August*表示样地内植物已死亡

2017年生长旺季8月,沿潮滩高程梯度和各植株移植斑块大小样方中海三棱藨草植株密度的监测结果显示,以400 cm2斑块大小种植的海三棱藨草植株密度在潮滩高程2.8 m、2.4 m和2.0 m样方中分别为(102.0±8.5)株/m2、(53.0±7.07)株/m2和0株/m2;以180 cm2斑块大小种植的分别为(45.0±5.7)株/m2、(34.3±5.7)株/m2和0株/m2;以90 cm2斑块大小种植的分别为(63.0±12.0)株/m2、(28.0±2.8)株/m2和0株/m2;以45 cm2斑块大小进行种植的分别为0株/m2、(13.7±3.2)株/m2和0株/m2(图6)。监测结果的总体趋势显示,海三棱藨草初始植株移植斑块大小显著影响了相同潮滩高程样方中的植株密度(P<0.01)。同时,潮滩高程梯度也显著影响了各移植斑块大小样方中的植株密度(P<0.01)。双因素方差分析的结果表明,潮滩高程梯度和初始移植斑块大小的交互作用对海三棱藨草植株密度存在显著影响(P<0.01)(表1)。

沿潮滩高程梯度和各植株移植斑块大小样方中海三棱藨草植株高度的监测结果显示,在存活的各样方中海三棱藨草植株高度都随着生长季而增高,在生长旺季的8月达到其峰值,而潮滩高程2.0 m 处的海三棱藨草已全部死亡(图7)。双因素方差分析的结果表明,在整个生长周期内,潮滩高程梯度对海三棱藨草植株高度具有显著影响(P<0.01,表1),但潮滩高程梯度和初始移植斑块大小对海三棱藨草植株高度的交互作用不显著(P>0.05,表1)。多重比较(Multiple comparisons)的结果表明,在潮滩高程2.8 m和2.4 m样方中存活的海三棱藨草植株高度在(35.7±7.0)—(44.5±4.2) cm之间,均显著高于2.0 m潮滩处(P<0.01,图7),而在潮滩高程2.8 m和2.4 m样方中海三棱藨草植株高度在各植株移植斑块大小之间没有显著差异(P>0.05,图7)。

3 讨论

传统的生态修复理论和实践强调减少种植植物的种内竞争以达到种植成功率的最大化,而忽略了种植物种内的正相互作用[2,16]。已有的研究表明,滨海河口湿地环境中的水文动力沉积条件(如潮汐、波浪和沉积等)直接影响盐沼植被的生长和分布[17- 19]。近年来滨海湿地生态修复理论和实践表明,物种内部良好的正相互作用是有机体在恶劣条件下(如滨海湿地剧烈的水文动力沉积作用)能够生存、生长和扩散的关键[2,20]。互惠理论提供了一种利用种内的正相互作用的新视角,即在环境条件较严酷的条件下,通过改变修复植物的种植结构(斑块大小,而不是密度)增强种植物种内的正相互作用,以提高盐沼植被修复工作的成功率。

图7 不同大小海三棱藨草初始移植斑块在潮滩高2.8、2.4 m和2.0 m的植株生长高度Fig.7 The growth height of S. mariqueter transplanting with different initial patch sizes at the elevations of 2.8 m, 2.4 m, 2.0 m*表示样地内植物已死亡

本研究以长江口原生盐沼植物海三棱藨草为研究对象,开展了沿潮滩高程梯度的海三棱藨草植株斑块的移植实验。研究中沿高程梯度的潮滩水文动力沉积动态的测定结果表明,潮滩的水文动力沉积条件与高程梯度密切相关(图3和图4)。潮滩水文动力沉积作用对海三棱藨草定居和生长的胁迫程度随高程梯度下降而增强。研究中的不同海三棱藨草植株斑块大小移植实验结果表明,在一定范围内(潮滩高程2.0 m以上),增大海三棱藨草初始植株移植斑块可以显著提高其存活率和植株密度(图5和图6)。这一结果支持了胁迫梯度假说和互惠理论[17,21],这也与这与美国和荷兰学者在盐沼生态修复实验中的结果相一致[2,22]。该结果也与荷兰学者关于盐沼植物大米草(Spartinaanglica)定居研究中发现的“盐沼植被的成功定居和维持需要其植物体超过一定的生物量阈值”的现象一致[21,23]。而这种现象的产生可能是由于与生物量相关的生物地貌反馈改变了局部尺度上的水动力和沉积作用,从而促进了植物定居生长。

滨海盐沼植被的生态修复通常位于潮间带,其复杂的水文动力沉积条件直接影响盐沼植被定居的成功率和修复效果。生境高程是盐沼植被在潮滩定居和生长的主要限制因子[24- 25]。本研究结果表明,即使最大的海三棱藨草移植斑块在高程2.0 m潮滩处也无法存活到生长季末。该高程潮滩生境强烈的水文动力和沉积条件干扰下,限制了生物-物理相互作用的正反馈作用。以往的长江口盐沼植被分布的观测研究结果表明,海三棱藨草种群的高程阈值在2.2 m左右,而其生长的最适高程在2.5—3.0 m[26-27]。因此,在长江口盐沼湿地进行大规模的海三棱藨草种群修复时,选择适宜的高程范围非常重要。在较低高程的潮滩(潮滩高程2.2—2.5 m),应适当增大海三棱藨草初始移植斑块大小,以提高生态修复效率,规避海三棱藨草种群修复工程的失败风险。同时,与潮滩高程梯度相关的水文动力沉积条件是如何影响海三棱藨草定居和生长的过程与机制仍需在今后的研究中进一步深入。

河口海岸带盐沼植被的生态修复受到潮间带复杂的环境因素的综合影响,其中任一因素的限制都可能导致盐沼植被生态修复的失败。对代价昂贵的滨海湿地修复工程来说,即使是很小的移植存活率的提高也具有重要意义。本项研究开展的沿潮滩高程梯度的海三棱藨草植株斑块的移植实验,体现了胁迫梯度假说和互惠理论(即种内的正相互作用)在长江口盐沼植被生态修复中的价值。滨海湿地盐沼植被修复工作的成功率可以通过改进种植方式,增强种内的正相互作用得到极大的提高。本项研究研发的长江口海三棱藨草种群恢复技术可以为开展大规模滨海湿地盐沼植被修复工程和提高生态修复效率提供科学依据和技术支持。

——乌尤尼盐沼