2011-2018年北京市鼠情和鼠疫血清学调查

窦相峰 陈艳伟 王小梅 李爽 吕燕宁 田丽丽 孙玉兰 李仁清 王全意 陈丽娟

我国12个类型的鼠疫疫源地中距离北京距离较近的是达乌尔黄鼠疫源地和长爪沙鼠疫源地[1],最近的直线距离不足200 km,中间缺少天然屏障阻隔;其他鼠疫疫源地,如青藏高原喜马拉雅旱獭鼠疫疫源地,随着经济发展、交通运输的进一步便利,对北京市的威胁也越来越大。北京市地处温带,东、南临华北平原、西接黄土高原、北面多山,靠近内蒙古高原,北京市境内地势复杂,垂直海拔高度变化较大,植物种类众多,适合啮齿类动物的生存繁衍。北京市在2006年之前的鼠疫鼠情监测中,可以在延庆等地捕捉到鼠疫储备宿主达乌尔黄鼠。北京市鼠疫鼠情专题调查中发现存在可染疫动物和媒介蚤[2-4]。为此,北京市每年均开展鼠疫鼠情调查,并对捕获的啮齿动物采血进行鼠疫F1抗体检测,以期及时发现疫源动物种群和密度变化,为北京市鼠疫风险评估和防控工作提供基础数据支持。

1 材料与方法

1.1调查点的选择 依据临近内蒙古自治区和河北省鼠疫自然疫源地分布和北京市既往啮齿类动物监测结果[2-3],在门头沟、延庆、怀柔、密云4个区的野外环境进行野栖鼠监测,同时选择顺义区的居民区、村庄等进行家栖鼠监测,以全面了解北京市不同环境中鼠类种群和密度。每个监测点均使用GPS定位记录经纬度。

1.2调查时间 2011-2018年,每年的4-10月份。

1.3调查方法

1.3.1夹夜法监测啮齿动物种群和密度[2-3]: 使用中型鼠夹,在同一连续自然生境中选点后,夹距5 m,行距20 m,下午放夹,每日清晨检查一次,1只鼠夹支起放置1次称为1个夹夜(夹次),饵料选用花生米或南瓜子,每一生境中至少应累计300个夹夜。风雨天放置夹次和捕获鼠均不计算鼠密度。鼠密度=有效捕获数/有效夹次×100%,用百分数表示。捕获的啮齿动物按照鼠疫宿主名称和分类标准化命名[5]。

1.3.2笼捕法捕捉啮齿动物[2-3]: 使用鼠笼捕捉啮齿动物,固定后心脏取血,分离血清,-70 ℃冻存。笼捕法捕获的啮齿动物不计算种群密度。

1.3.3制作空间分布图: GPS定位获取的经纬度转化为度格式后,制作空间分布图。

1.4实验室检测 采用《鼠疫诊断标准》(WS279-2008)附录E中规定的间接血凝试验(IHA)测定鼠疫F1抗体,鼠疫血清学诊断试剂盒由中国疾控中心统一供给。

1.5统计学方法 使用WPS表格进行数据录入和整理,使用SPSS 21.0进行统计分析,卡方分析用于不同组别鼠密度的比较,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1监测区和监测点分布 2011-2018年,在门头沟、延庆、怀柔、密云和顺义5个区共选择16个乡镇开展监测。在顺义区进行家鼠监测,监测生境包括居民区,村庄和养殖场;其余4个区进行野鼠监测,监测生境包括灌木丛、草地和次生林(阔叶林为主)。

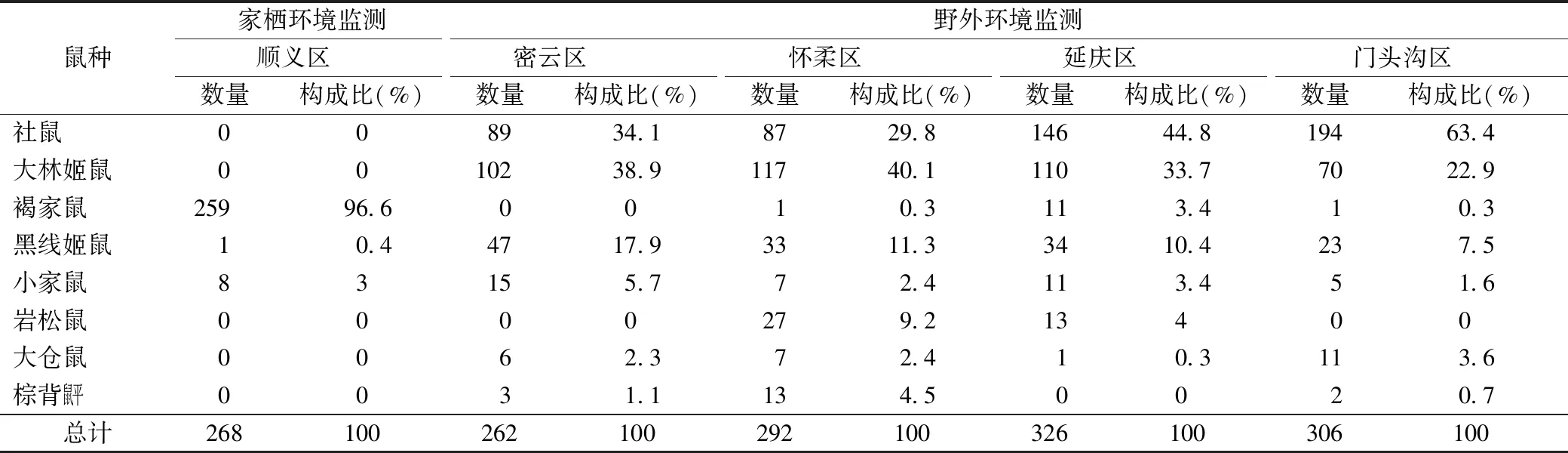

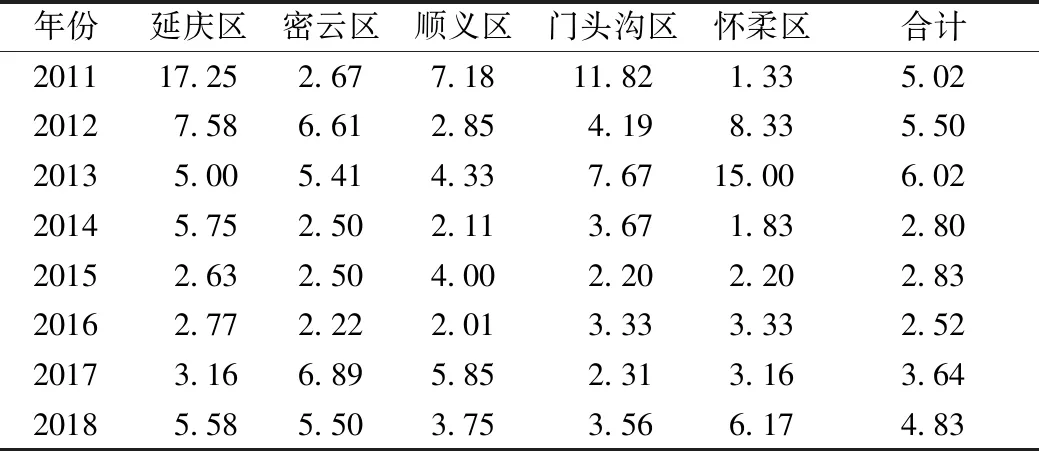

2.2啮齿动物种群构成和密度 2011-2018年,5个区夹夜法共捕获啮齿类动物8种,共1 454只,此外还捕获食虫目1种为鼩鼱17只,食肉目和猬形目各1种均1只、分别为黄鼬和刺猬。顺义区褐家鼠为优势鼠种,占捕获总数的96.6%,小家鼠和黑线姬鼠捕捉于村庄四周的农舍或临近农田;其他四区捕鼠生境主要是灌木丛、草地和次生林,野外环境中优势鼠种为社鼠(43.5%)、大林姬鼠(33.6%)和黑线姬鼠(11.6%),合计占捕获总量的89.8%(表1)。2011-2018年,啮齿动物年平均密度变动于2.52%和6.02%之间,各区平均密度在4.01%和6.22%之间,密度的年度变化和地区分布差异无统计学意义(P>0.05),鼠密度季节变化明显(P<0.05),4-6月份平均密度最低,为2.11%,7-8月份平均3.67%,9-10月份平均密度为5.41%,最高密度出现在2011年10月份,为17.25%(表2)。

2.3鼠疫F1抗体间接血凝试验 笼捕法捕获啮齿动物,心脏取血分离血清,检测血清鼠疫F1抗体。2011-2018年成功取血827只,全部进行血清鼠疫F1抗体检测,结果均为阴性。笼捕法捕获鼠种除了夹夜法捕获的啮齿动物种属外,还捕获有五道眉花鼠。野外环境中笼捕法捕获的社鼠、大林姬鼠、岩松鼠和黑线姬鼠是优势鼠种,分别占到捕获总数的54.9%、19.4%、18.9%和3.5%。家栖鼠中只捕获到褐家鼠。

3 讨论

3.1在原有专项调查基础上[2-4],此次调查进一步确定了北京市野外环境中存在可染疫动物(可感染传播鼠疫,但无法长期带菌生存)社鼠、大林姬鼠和黑线姬鼠[6],且为优势种群,血清学监测未发现鼠疫菌感染。同时调查明确了在2011-2018年间北京市啮齿类动物种群和密度没有明显变化,也未监测到鼠疫储存宿主,说明目前北京市尚不存在形成长期鼠疫疫源地的条件。

3.22011-2018年鼠情监测发现,北京市啮齿动物包括社鼠、大林姬鼠、岩松鼠、黑线姬鼠、棕背鼠平、仓鼠和五道眉花鼠。其中社鼠、大林姬鼠、黑线姬鼠最为常见,这3种啮齿类动物均可成为染疫动物[6],有可能因为对鼠疫耶尔森氏菌高度敏感而成为增强宿主,一旦有鼠疫耶尔森氏菌进入,有可能引起动物间鼠疫短时间猛烈的传播和流行,甚至传染给人。第三次鼠疫大流行,鼠疫的传播造成了很多新的鼠疫疫源地[7]。目前,研究认为美国西部疫源地来源于第三次大流行的境外输入,现在也是较为稳定的鼠疫自然疫源地,存在人类感染发病。马达加斯加鼠疫疫源地也来源于境外输入,输入后当地野外的黑鼠(R.rattus)和城镇中的褐家鼠参与鼠疫传播并形成稳定的疫源地[8]。马达加斯加每年均存在人间腺鼠疫的流行,在2017年更是突然暴发肺鼠疫流行。北京市距离内蒙古长爪沙鼠疫源地和达乌尔黄鼠疫源地较近,京张高铁的建设和开通以及2022年冬奥会的举办都将增加两个疫源地和北京市的交流,此外,北京市和我国其他鼠疫疫源地以及国外鼠疫疫源地的交流也更加频繁,部分疫源地还处于疫情活跃期,如喜马拉雅旱獭鼠疫疫源地,每年血清阳性率和检菌阳性率都较高,并时有人间病例出现,鼠疫疫情输入北京风险增大,这一点从北京市黄热病、裂谷热和寨卡病毒病的输入中可见一斑[9-11]。

表1 北京市5个鼠疫监测区啮齿动物数量和构成

表2 2011-2018年北京市5个区鼠疫啮齿动物监测夹夜法密度(%)

注:2011-2018年:χ2=13.315,P=0.065;5个行政区:χ2=3.134,P=0.536。

3.3北京市在自然环境保护的加强、退耕还林以及防风林建设等措施下,自然环境有明显改善,为啮齿类动物的繁殖和息栖提供了更为有利的条件。相应的蜱传疾病、螨传疾病和鼠传疾病也呈现增多趋势[12-14],提示北京市本地自然疫源性疾病呈现上升趋势。因此,长期持续的鼠疫鼠情监测和鼠疫血清学监测对了解北京市鼠疫可染疫动物状况以及鼠疫的风险评估有着重要作用。