刘庆邦文学世界的焦虑底色

陈颖 张祖立

刘庆邦的小说往往潜隐着一种焦虑情绪,从而形成一种特别的叙事模式,增厚了作品内涵,这对当代工业题材小说创作应该具有一定借鉴意义。

焦虑,是人类面对现实的潜在挑战或威胁应激而生的基本情绪反应,是一种交织着恐惧、羞愧、不安、忧虑、紧张、内疚、焦急、兴奋等感受,不稳定的、具有多种表现形态的复杂心理状态。弗洛伊德认为,当人的本能欲求与外在现实之间产生矛盾冲突时,人就会在压抑的状态下产生内在的心理张力,进而在压抑与抵抗之间形成焦虑。[1]因此,焦虑在本质上是一种由压力而产生的内在心理张力,可以被描述为一种被放置在危机之下悬而未决的状态,有时它是一种无以言表的未完成感,有时是一种内心深处的不安全感,有时则是一种对外部力量的失控感……焦虑的种子深深没入了刘庆邦的艺术灵魂之中,它在刘庆邦的文学世界中孕育生长,萦绕盘旋,挥之不去,引导着宿主自觉或不自觉地借助笔下之力去寻求宣泄内心混乱、强烈、无法言明的躁动,显露出一种对自我和现实不肯轻易言和的倔强。

在下面的表格中,笔者对刘庆邦自传性文本中叙写的困扰着“我”的焦虑事件进行了不完全列举:

现代心理学根据人类应对焦虑的反应特点不同,将个体分为高特质焦虑个体与低特质焦虑个体两类。前者一旦注意到威胁信息(负性情绪信息)便锁定其中难以摆脱,而后者则更容易锁定快乐信息(正性情绪信息)。从文本细节来捕捉,刘庆邦显然倾向于高特质焦虑个体。许多在常人看来微不足道的小事,却成为他心头永远的创伤性记忆,带给他无法自足的道德亏欠感,引发终生道德上的谴责和焦灼。在散文《心重》中,刘庆邦自言自己是个“心重”之人。如每每妻子下班后没有按时回家,他就思绪烦乱,焦躁不安,直到妻子回到了家,他还“心情沉闷,不能马上释怀”。刘庆邦认为,心重不是一种消极的心理现象,而是“关乎敏感、关乎善良、关乎对人生的忧患意识、关乎对责任的担当”“任何有分量的作品都是心重的人写出来的,而非心轻的人所能为。”[2]或许正缘于此,在他的文本世界中,都缠绕着一种沉甸甸的忧患感,涂抹着浓重的焦虑底色。

作家焦虑产生的原因复杂多样,从社会层面到个人内心,不一而足,其中创伤性记忆是焦虑的主要来源,尤其是在孩童时代留有的某些创伤性经验,“在尔后的生活中,任何对未来危险的预见,都可能因接触到这些创伤性经验而引发恐惧和焦虑。”[3]正如弗洛伊德所言:“焦虑存在着双重起源:它一方面是创伤性因素的直接后果,另一方面是预示将要重演创伤性因素的信号。”[4]每个人在成长历程中都会留下深深浅浅的创伤性记忆,其沉淀在人的潜意识深处,影响着后天人格的发展与建立,阻碍着自我认同的实现。从河南农村的苦孩子,到城市的矿工,到成为一位名作家,刘庆邦的生活体验极为丰富,也极为苦涩。幼时丧父的伤痛,父亲曾是国民党军官的“历史问题”的阴影,穷苦生活的磨难,一直笼罩着他多灾多难的童年岁月。他自言,曾经的屈辱与创伤、痛苦与隐忍,化为刻骨铭心的记忆,让他挥之不去,给他的心灵成长“罩上了一层阴影”,养成了他“压抑、向上、敏感、自尊和负责的性格”,每每陷入“暗淡和伤心的境地”。[5]儿时的隐痛化为一种“个人无意识”的焦虑,时时奔突于刘庆邦的胸间,促使他将内心极度不安的焦灼状态转变为对作品塑造的“同构机制”。于是,这种情绪基调投射到作品之中,人物就常常被包裹在琐碎而无处不在的焦虑场域中。贫瘠生活的压力、对未知人生的忐忑、对可能失败的命运的畏惧、在希望的喜悦与失败的沮丧中来回摇摆的心绪,随时触碰着人物摇曳的内心。

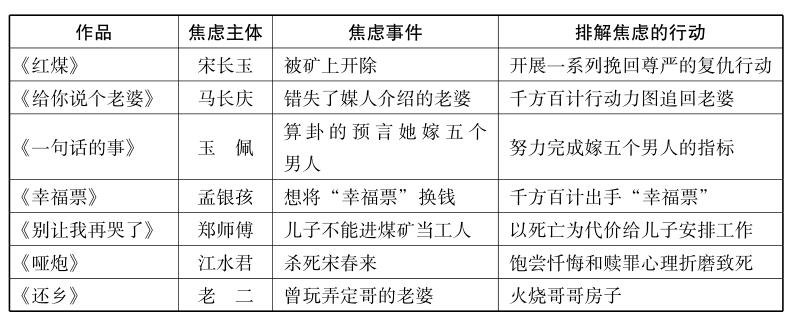

焦虑是刘庆邦小说中潜隐的一条情绪主线。刘庆邦对于焦虑的刻画十分深入而透彻,他的许多作品都可作为研究农民工心理焦虑的典型文本,真实演绎了我国社会发展和工业化进程中农民工群体的内心焦虑图景。下面的表格对刘庆邦工业题材小说中缠绕着人物的焦虑事件略举几例:

在新时期工业题材小说中,对于工人群体生活压力和生存艰难的描写众多,写人情世故和家长里短的故事较多,却很少有作品如此真实鲜活地演绎工人或农民工的心理图景和心路历程,真正触及他们焦灼不安的灵魂深处。在刘庆邦的笔下,农民工群体袒露着他们真实的内心世界,他们几乎都在与焦虑对抗中承受着难以忍受的心灵痛苦,反复咀嚼内心的重负与积压,并通过一系列锲而不舍的解决行动或暴力抵抗加以释放内在的焦虑和冲突,进而还原了人性本来的丰满和真实。如《还乡》中的老二,曾在十几年前仗着哥哥的势力玩弄了定哥的老婆,如今定哥回到村中办煤窑,成为村中高人一等的首富,这让老二受到村人的排斥,当年自己种下的恶如今成为纠缠和折磨着他的焦虑记忆。为了摆脱焦虑的折磨,他在除夕之夜放了一把大火,烧了与定哥交好的他的亲哥哥的新居和妻小。这一把大火是以暴力对抗心理重负的努力,是欲摆脱焦虑纠缠的绝望的呼号。弗洛伊德认为,当人处于焦虑之中时,压抑的内心会促使他采取移置、升华等应对的措施,以此在焦虑不安的海洋中寻求和创造一种新的自我突破,而这种突破带来的成就感与爆发力能够令主体暂时将焦虑抛却脑后。弗洛伊德的理论不仅阐释了个体在与焦虑对抗时的心理症候,而且为我们揭示了艺术主体创作的内在心理动因,《还乡》中的这一场大火,正是老二的焦虑移置,亦是作家主体的焦虑升华。

自传性文本的书写往往是对创伤性记忆的治疗和弥补,在真实性与虚构性交相辉映的文本世界里,在想象性的自居过程中,作家充分享受著接近神明般的支配快感,他化身为符合自己心理预期的人,重塑自身形象,以上帝之手抚平曾经的记忆伤口,安放焦躁不安的心灵。刘庆邦小说的自我意识色彩很浓,他用小说构筑了一个具有明确个人印迹的世界,常把故事情节组织到自我的回忆中去描写,《平原上的歌谣》《远方诗意》《对象》《城市生活》《鞋》《户主》《枯水季节》《家道》《拉网》《远足》《起塘》等作品多来自他青少年时期的亲身经历与体验,带有浓厚的自叙传色彩。其中,《平原上的歌谣》是他对刻骨铭心的童年苦难的激活和述说;《远方诗意》是他对少年时代“文革”大串联生活的诗意回想;《对象》是他对欲说还休的苦涩青年时光的咀嚼和回味;《城市生活》是他对多年城市生活的生存现实和精神体验的描摹;《家道》是他对阔别多年的故乡的追思与缅怀……在这些故事中,向读者走来的主人公“我”,多是一个以俊秀、聪慧、朴实、坚韧而又富有才华的面貌示人的少年或青年,他们柔美而又强干,敏感而又克制,羞涩而又执拗,自卑而又自恋,深深烙刻着作者的印记。作为一个经验型作家,刘庆邦在伤痕记忆的驱动之下,总是情不自禁地把自己作为笔下形象的原型,经由一番随心所欲的打扮,以在场者的身份登场。徜徉在艺术的冒险乐园里,他充分享受着拥抱无限的精神自由,他已不再是那个伤痕记忆中“无法支配他的内在自我的人”[6],而是一个符合自己预期的人,在极大的心理满足中远离了真实世界焦虑困扰的人。真实的自我,就这样在固守中唤醒,又在超越中遗忘。

刘庆邦的焦虑在小说文本中亦呈现出一种不断反复的强迫性叙事行为:细节描写的反复,故事情节的反复,叙事模式的反复,思想主题的反复。一直深陷在个人经验之中的刘庆邦,自觉或不自觉地把自己的人生经验作为一种模式不断重复书写,在对失怙少儿、寡母育孤、矿工遇难、复仇叙事、暴虐想象、游走城乡等题材的反复叙写过程中,他一再咀嚼着过往经验的沉重与苦涩,然而焦虑带来的痛苦似乎并未减退,而是越嚼越苦,愈演愈烈,常相伴随。

“父位的缺席”是刘庆邦反复倾心书写的叙事模式。他的很多小说中都塑造了失怙少儿形象:《小呀小姐姐》中的姐弟俩很小的时候父亲就死了;《采高跷》中乔明泉的父亲死于煤窑,只能和妹妹与母亲相依为命;《谁家的小姑娘》中少女改的父亲外出打工回来时被车撞死了,她不得不一边带年幼的弟弟,一边帮助羸弱的母亲干活……这些故事中的小主人公都清新纯美却又忧思难解,他们都生活在父亲去世的阴影中,背负着“失怙少儿”的身份焦虑。精神上的压抑、无法把握自己命运的茫然,连同凄苦无边的生活境遇,让他们深陷焦虑之中难以逃离,恰与作者儿时失父的经历与生命体验形成同构。9岁时失去了父亲的刘庆邦不仅深切体会了无父生活的艰辛与困顿,而且一直生活在父亲问题的阴影之下,带给他心灵上的磨难和精神上的伤痕。这种伤痛和苦楚深深铭刻在他的心间,驱动着他执着于失怙体验的反复书写,在丰富细腻的童心世界中不断凝视、放大并沉溺于这种焦虑情绪体验。这就使得他笔下的童心世界悲凄压抑有余,而欢乐幸福不足。作者借助田园牧歌式的温情笔调,让这些纯美善良的孩子们在不幸惨痛的人生重压与焦灼下诗意地生活,开出顽强美丽的生命之花。

刘庆邦以极暖的温情呵护苦难的幼小生命,又以极冷的笔锋,抵达生存的坚硬之处。在《走窑汉》《玉字》《煎心》《拉倒》《找死》《还乡》《血劲》等作品中,我们看到他对焦虑的另一种释放。这些作品中的主人公都是底层农民工,都有着刚烈坚执的性情和强悍恣肆的人生态度,他们以疯狂的复仇行动来对过往所受的欺凌施以报复,以血腥原始的复仇方式实现焦虑侵袭下的自我救赎。《走窑汉》中的矿工马海州因刺伤强奸妻子的支部书记张清而入狱,出狱后他如同鬼魅一样终日缠绕张清,从井上跟到井下时时追迫,以种种暗示虐杀他的精神,摧毁他的意志,终于逼得张清丧失了最后的安全感而跳窑自杀;《煎心》中的女工叶美美利用自己与经理的特殊关系帮助丈夫当上了副厂长,不料丈夫另有新欢,于是她在晚餐中下毒,与丈夫同归于尽……有别于大多数工业题材作品对人性心理状态的偏枯书写,刘庆邦的作品通过对底层焦虑镜像的营构,为我们提供了在焦虑压抑之下反抗和攻击的人物精神文本。曾经的伤痕记忆时刻煎熬着受害者愤懑不平、狂热浮躁的内心,促使他们以极端的复仇手段来恢复被侮辱的尊严,试图以同归于尽式的自我消解,以血腥的复仇快感来摆脱精神压抑,获得心理平衡。

在这些“妖魔化”的农民工心理焦虑镜像中,始终缠绕着一种来自创作主体的焦虑又暧昧的情绪,这种情绪左奔右突、模棱两可,突破了日常伦理的道德规约,编织出各种不同价值冲突之下富有张力的文学审美空间,显示出创作主体精神世界内在的复杂性与矛盾性:一方面,作者始终冷眼旁观,不动声色地审视着人们残忍的绞杀。在这些杀戮暴虐的场面和叙事中,人性被还原为动物性的生命存在,随意突破着道德伦理操守,置身于与文明绝望对视的恶境之中,将自身的命运不断地推向失控之境,看不到闪现的人性之光与心灵梦想。在文本背后,似乎没有应有的现代知识分子的道德立场和价值操守,缺少必要的艺术心智的浸润与理性思考的沉淀,在放纵式的叙事中裹挟着一种模糊的价值立场。另一方面,作者又不时地刻意用理想之光照亮黑暗,提醒自己“必须给人心一点希望”“让灵魂得到一定关照,不致使灵魂太堕落”[2]。小说《神木》就是这样带着光明尾巴的伦理范本,作者“有节制地写了其中一个人的良心发现和人性复苏”,暗合了小说题名“神木”的寓意,即“有了神性的指引,生命才会走出生物本能的泥潭,逐渐得到升华”。[2]

暧昧模糊的叙事伦理显现了作者被压抑的焦虑。在文本这个充满伦理意味的开放空间中,日常生活中的作者与作为叙事主体的作者显然不可同日而语,后者是通过文本重塑的真实作者的第二自我和面具。作为日常生活中的作者,刘庆邦是一位忠于生活、忠于感受、秉持民间立场的河南作家,他力图描绘出一个原汁原味的民间世界,即带有浓郁泥土气息的、侉子性的、藏污纳垢的河南乡土世界,不掺杂批判和鞭挞等有色眼光的民间世界。而同时,强烈的知识分子意识、浓厚的社会介入和责任担当意识,又让他对乡土中国现代化过程中传统道德所面临的危机异常焦虑,不自觉地以精英视角来对现实生活进行理想化和提纯處理。于是,民间立场与精英立场之间对抗性的伦理冲突相互纠缠,一方面,使得他以对苦与恶的极端性表达,对颓败的现实秩序的迷惘性书写,对疯狂的欲望的放纵式叙事,以一种极端的情感冲击力和暴力化的惨烈,不断重击着受众的承受力,带领读者一起坠入无望的深渊,拆解着启蒙的意义。另一方面,又使得他以对苦难的温馨化解,对人性美的诗意留存,维护着启蒙的合法性,试图完成对人性恶的灵魂救赎。就这样,作为文本背后有着双重诉求的伦理主体,刘庆邦在启蒙与反启蒙的焦虑困境中进退两难,在精神探索和文化价值追寻中不断走向矛盾困惑和迷茫焦虑。于是,为了超越这种焦虑的困境,他以“冷漠”的书写方式作为防御工具,作为他无力克服焦虑感的最后防线。这种冷漠,不是文本背后的情感零度,而是在冰与火之间纠缠碰撞之后的情感焦灼,显露出工业化时代现代人精神无处扎根的感伤与茫然,亦蕴含着刘庆邦复杂的文化人格和内在的矛盾冲突:困守与超越、唤醒与遗忘、认同与批判、苦难与诗意、柔美与酷烈、单一与丰盈、温情与冷然、压抑与抗争……各种矛盾因素的紧张与对立,构成了刘庆邦小说中的审美张力结构,亦显示出作者在创作立场、文化情感及审美选择上的游移与焦灼。

焦虑,意味着无处逃避,意味着直面灵魂的不安,意味着探寻事物的本源,它在文学领域中蕴含着极为强大的创造性力量,引领着作者在矛盾与抗争中不断走向超越之途。正如苏格拉底所言,“就像病人在一场痛苦的手术即将开始前,向医生说‘我已经准备好了一样。此时焦虑没入他的灵魂,遍处搜寻,挤出一切的有限与琐屑,从此引导着他,直到生命凋零”。[7]从这一层面上来看,刘庆邦对于创伤记忆的琐碎书写、“自恋式”移情的防御策略、不断反复的强迫型叙事以及深隐其后的暧昧叙事伦理是对焦虑的无意义逃避,只能使得焦虑暂时得以缓解,却付出了更为焦虑的代价。社会焦虑产生的原因有很多,如何将个人体验式的焦虑情绪上升到人类共同的命运,如何解决文化情感选择上的迷惘与困惑,如何处理艺术表现上单一与丰盈的失衡,或许是刘庆邦新的焦虑之所在。

[本文系国家社科基金项目“新时期以来工业题材文学创作研究”的研究成果,项目编号:13BZW131。]

注释

[1]弗洛伊德.精神分析引论[M].北京:商务印书馆,1984:314.

[2]刘庆邦.大姐的婚事[M].郑州:河南文艺出版社,2014:93—94;211;211—213.

[3]冯川.文学与心理学[M].成都:四川人民出版社,2003:224.

[4]弗洛伊德.文明与缺憾[M].合肥:安徽文艺出版社,1996:214—215.

[5]刘庆邦.响器[M].上海:上海文艺出版社,2003:50.

[6]罗洛·梅.人寻找自己[M].贵阳:贵州人民出版,1991:158.

[7]罗洛·梅.焦虑的意义[M].桂林:广西师范大学出版社,2010:46.

作者单位:大连大学人文学部