民国时期的北京书风·容庚

文/邹典飞

容庚像

容庚(1894—1983),字希白,号颂斋,广东东莞人。早年读经书、习小学,中学毕业后,任东莞中学教员,著成《金文编》初稿。

1922年入京求学,受罗振玉、马衡赏识,破格录取为北京大学研究所国学门研究生。1926年,任燕京大学文学系襄教授,次年,参与创办《燕京学报》,任主编,兼任北平古物陈列所检定员,后历任燕京大学、北京大学中文系教授,清华大学中文系讲师,1929年任故宫博物院古物馆专门委员。1946年,任广州岭南大学中文系教授兼系主任,主编《岭南学报》。1952年,任广州中山大学中文系教授。1983年病逝。著有《鸟虫考》《雕虫小言》《毛公鼎集释》《秦始皇刻石考》《历代名画著录目》《颂斋日记》《颂斋书画录》《颂斋书画小记》《颂斋自订年谱》等,编著有《金文编》《金文续编》《商周彝器通考》《丛帖目》等。

容庚是中国近现代著名的古文字学家、古器物学家、书画家、篆刻家。他生于广东东莞,史学大师陈垣先生曾赞誉“粤中后起之秀,以东莞为盛”①,容庚即为东莞人之骄傲。他出身诗书世家,祖父容鹤龄,清同治二年(1863)进士,未做官,掌教东莞龙溪书院数十载。其父容作恭,广雅书院学生,清光绪二十三年(1897)拔贡,他关心国事民生,容庚出生之时正逢甲午中日战争爆发,容作恭慷慨赋诗“时局正需才,生男亦壮哉。高轩一再过,都为试啼来”②,表现出对儿子容庚的期许。容庚六岁入学,十三四岁即熟读经史。然而不幸的是,他的祖父、父亲于清末先后去世,父亲故去时,容庚年仅十四岁,在母亲邓氏抚育下,继续刻苦读书。邓氏亦出身书香世家,其父邓蓉镜,清同治十年(1871)翰林,曾任江西督粮道,兼巡南抚建地方,署理江西按察使,晚年执掌广雅书院。邓蓉镜酷爱购藏书画,他的四子邓尔雅曾留学日本习美术,精研金文、甲骨文,工篆隶,为岭南著名篆刻家。容庚祖父、父亲虽很早过世,但他自幼深受外祖父、舅父熏陶,课余从堂叔容祖椿、兄容泰学绘画,与二舅邓汝霖、表兄邓懋勋观赏讨论书画,从四舅邓尔雅习古文字及篆刻。辛亥革命前后,容庚就读于广州教忠师范、广东高师附中,后转入东莞中学,并毕业于此。在母亲的教导和指引下,他专心跟随四舅研习文字学,最终走向了文字学研究的道路,可以说容庚的成就得益于外祖之家颇多。最初,容庚想撰写一部对吴大澂《说文古籀补》延伸的著作,因此他除借助四舅的藏书外,还节衣缩食购买《愙斋集古录》《捃古录金文》《奇觚室吉金文述》等。在四舅的指导下,他利用现有资料,对金文、甲骨文、石鼓文、玺印、封泥、泉币文字加以整理,并参考王国维著《国朝金文著录表》,以商周彝鼎款识为主编写成《金文编》初稿。

1922年,容庚北上京师,赴京途中路过天津,他专程拜访了古文字学家罗振玉,并将所编《金文编》稿本呈请罗氏指教。罗振玉对此书赞赏有加,故特致函北京大学国学门教授马衡,马氏亦深喜容庚之才,破格录取容为北京大学研究所国学门研究生,自此改变了容庚一生的命运。在北大求学期间,容庚异常勤奋,他半工半读,一面为研究所整理古物,一面继续扩充修订《金文编》。当此书完成,王国维在序中赞许道:“其书祖述中丞(吴大澂),而补正中丞书处甚多,是能用中丞之法而光大之者。”③后此书经罗振玉推荐加以刊行流布。

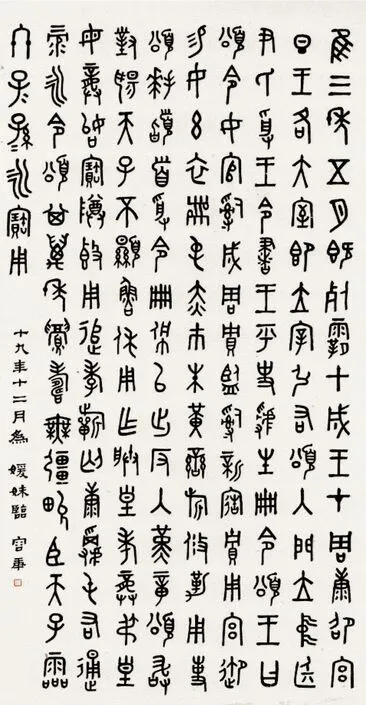

临金文轴

临《草诀百韵歌》

1924年,冯玉祥发动北京政变,囚禁总统曹锟,驱逐逊帝溥仪出宫,李煜瀛等人受命成立故宫接收委员会,容庚亦受邀参加,自此得见大批未公布的宫藏古器物,极大地拓宽了他的研究视野。1926年,容庚接受燕京大学之聘任襄教授,后燕京大学校长司徒雷登擢升容为教授。容庚先后在燕大开设文字学、金石学、甲骨学、考古文字学、简体字等课程,并任《燕京学报》主编。由于学校经费充足,1939年,《金文编》第二版增补版刊行,之后陆续刊行了《宝蕴楼彝器图录》《秦汉金文录》《中国文字学形篇》《中国文字学义篇》《颂斋吉金图录》《武英殿彝器图录》《古石刻零拾》《海外吉金图录》《金文续编》《古竟景》《善斋彝器图录》《二王墨影》《汉武梁祠画像录》《颂斋书画录》《伏庐书画录》《简体字典》《颂斋吉金续录》《西清彝器拾遗》《商周彝器通考》等经典著作及许多研究论文。1934年,容庚还发起组织“考古学社”,此社为当时考古界的重要学术团体,他亲自主编《考古社刊》。在任职燕大期间,他为了研究,经常出入琉璃厂,与旧京古玩铺的一些店主颇为熟识,托他们购藏青铜器、书画及碑帖。容庚一生购藏青铜器达一百多件,晚年他将所藏铜器捐献给国家者计有一百五十余件(分别藏于中国国家博物馆和广州博物馆)。他每次从燕大进城,还邀约友人蒋兆和、启功、周怀民等交流书画。为了能更多地购藏,他在《顺天时报》刊登鬻印启事。容庚在北京工作二十年,这也是他人生最为辉煌的一个时期。

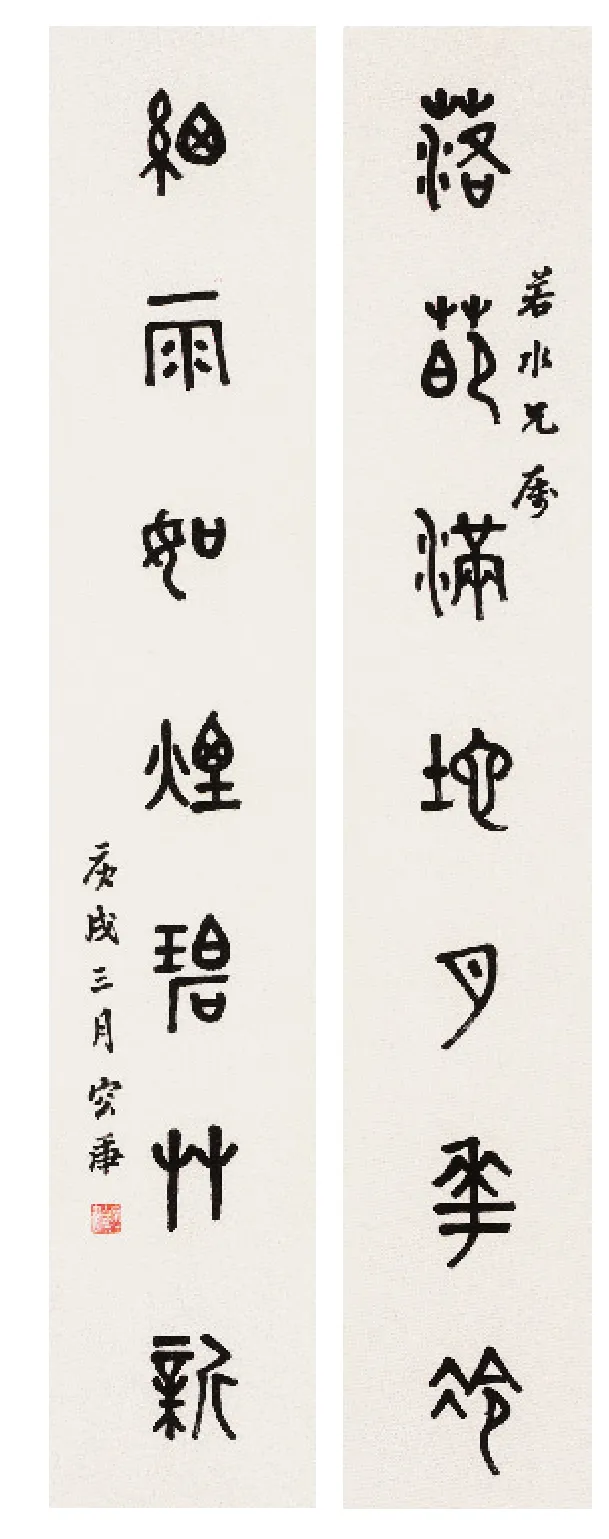

正是由于容庚古文字学、金石学、古器物学、篆刻学的综合素养精深,因此他的书法亦佳,在民国时期即颇有名气。容庚精于四体,其中以篆书成就最大,篆书中以金文最为世人所知。究其渊源,容庚早年得舅父邓尔雅细心栽培,在容庚眼中,“舅氏丰神清朗,蔼然可亲,未尝见其喜愠之色,辩才无碍,不绝”④。他传邓氏之学,最初从《说文解字》入手,精研小学,之后师事罗振玉、王国维,得二人之点拨,加之他常年研究购藏青铜器,在眼界上非常人所能及。对于金文学习,他主张从勾摹开始,力求先得其形,之后再追求神似,并要切忌甜熟媚俗,书写金文要从生处来,生有一种自然之美。用笔要方圆并济,恰到好处,行笔如铜流于画间,以笔墨来表现金属液体在铸范中缓缓流淌的气势。而且,他倡导书写金文不仅要有扎实文字学根底,还要有精深的笔墨功夫,不以奇巧取胜,追求用笔的古拙和文字的精准。在金文书写顺序上,容庚力主要先写主干,再写枝桠,从全局入手,中锋行笔,金文线条不能一味笔直,要略带曲笔,做到直中有曲,曲中有直。他不赞同一些书家作书刻意追摹青铜器在铸造中或常年埋于土下形成的剥蚀残损,以示高古,而要透过现象探寻本质,作书力主以气,以文字学为基础,写出三代金文的真意。在创作过程中,如有金文、说文中未收录的字体,要多翻阅前人的资料,依靠自身的文字学功底,做到书必有据,笔笔有来历和出处。容庚堪称是学者书家的典范。

临金文轴

据称容庚作书喜用长锋羊毫,用笔大气磅礴,能以毛笔追摹出金文的古朴和生动,且时作枯笔,做到顾盼照应,在严谨的考证基础之上,融入了帖学的畅达和金石学的厚重,看似平淡无奇,实则展现了古代君子之风采,其中一些理念恐得益于罗振玉之指点。

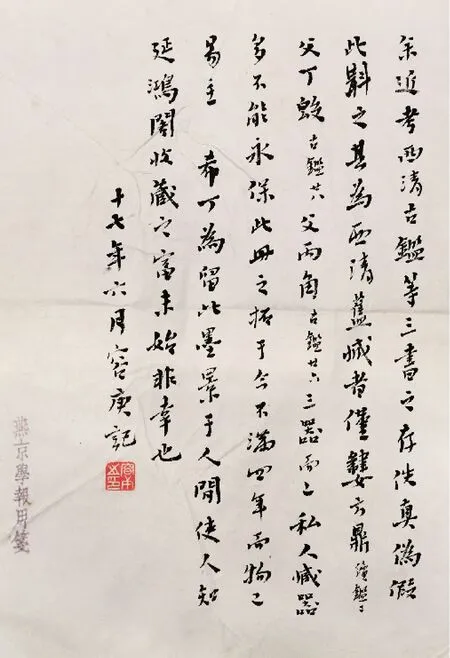

除篆书外,容庚楷书亦很有特点,他平生撰述文稿均以行楷写出,早年应致力于馆阁体,风格类欧阳询《皇甫君碑》,结体瘦长挺拔,用笔凝重,有雄浑古雅之美,深得其舅父邓尔雅之遗风。邓氏以篆入楷,容庚亦受自身篆书影响,将金文、小篆的古拙拂去了欧书的用笔坚挺外露的特点,融入了一丝圆融和安详,整体呈现出北朝书法之面貌。

此外,容庚精研帖学,编有《丛帖目》十五卷,是翻查历代丛帖最重要的工具书,网罗宏富,编次井然。他对“二王”书法深有心得,深谙帖学发展之大要,并未因研究甲骨、金文等而倾向于碑派书法,反而是将二者区别对待,做到碑帖分明。他的行楷书即具有很强的“二王”意味,所临《兰亭序》形态逼真、神采飞扬,颇具晋人韵致。

容庚亦工于篆刻,早年得邓尔雅真传,邓氏为近现代著名的篆刻家,成就卓著,对古玺印的研究和创作颇具贡献。容庚深得舅父之传,师法邓石如、黄牧甫。1932年,曾为友人商承祚治一古玺朱文印,体现出他的金石学功力。容庚弟子马国权赞容庚“治石即从流派好尚而直追前古,严整典雅,精致无匹。虽仿古玺,亦端工清丽,不作支离破碎”⑤,对容庚的篆刻做出了客观的评价。不过,笔者认为容庚在篆刻成就上弗及舅父邓尔雅,他的篆刻遵从古法,讲求取字准确,是以文字学家眼光对待篆刻,失去了艺术家的创造性,所作虽“端工清丽,不作支离破碎”,但终归难逃复古、平庸之弊,难以颉颃于近代篆刻名家邓尔雅。

容庚题跋

篆书七言联

总之,容庚以文字学研究者身份立足艺坛,拥有广博的知识和深厚的学养,在创作中他充分发挥个人性情,体现了“书为心画”的书学创作理念。他不像近代大多金文书家,只是一味地摹写,而是对金文发展脉络认识清晰,故能别开新境,因此他的书法堪称学者中的佼佼者,应归入文字学家书法的研究范畴。

注释: