苏北盆地源岩无双峰生烃和未低熟油

刘玉瑞

(中国石油化工股份有限公司 江苏油田分公司 科技装备处,江苏 扬州 225009)

1982年,国内首篇质谱法研究油/岩生标物特征、低熟原油的论文发表[1];1985年首次报道苏北盆地存在低熟原油[2]。嗣后,阐述未熟、低熟(合称未低熟)油的论著不断涌现[3-17],部分学者的专著、论文影响甚广。苏北盆地被看作是中国最早发现未低熟油、建立源岩双峰生烃模式、实践效果好的地区之一。

近30年来,多家油公司在苏北盆地不停地勘探未低熟油,有学者不断肯定该理论[18-25];有学者[26]提出“未熟油”异议,否定双峰生烃;有学者[27-29]认为未低熟油贡献甚微。期间,一批外甩井纷纷落空,引发怀疑此理论;2016年临泽次凹临5井预探落空,与本文钻前预测吻合,更证实不存在未低熟油。

1 未低熟油认识商榷

为避免与国内所谓非干酪根生成的“未熟油、低熟油、未低熟油”概念和分类混淆,凡引文的沿用原概念;现以干酪根热降解晚期生成的原油按成熟度分为3类(表1):浅成熟油、中成熟油、成熟油[30];相应地,源岩分为未熟、浅成熟、中成熟和成熟4类,划分依据后叙。将甾烷C29S/(S+R)、C29ββ/(αα+ββ)和萜烷C31S/(S+R)、C32S/(S+R)分别记为SM1、SM2和HM1、HM2。

1.1 低熟油认识提出期

1983年,按全国油气资源评价部署,江苏油田地质科学研究院(以下简称地研院)与中国科学院地球化学研究所(以下简称地化所)合作,开展了苏北盆地源岩评价;1984年各出1份报告,涉低熟油认识[9]。地研院提出:①苏北盆地源岩热演化分为未熟、低熟和成熟3个阶段。未熟期,干酪根不降解成油,源岩无效;低熟期,源岩烃转化率升至2%左右,Tmax接近435 ℃,OEP在1.2左右,Ro<0.50%,未达到干酪根热降解成油门槛,但有可能生排出一部分油,如高邮北斜坡少量油流和多处油显示可能属此类;成熟期,源岩Ro>0.50%,烃转化率大于3%,饱和烃大于40%,OEP=1~1.15,Tmax在437 ℃左右。②海安凹陷安2井2 932~2 941 m阜三段(E1f3)产高密度、高黏度、高含蜡原油,SM1=0.15,SM2=0.13,HM2=0.43,属成熟度非常低的类型;其生物标志物特征与安1井E1f2源岩很相似(表2),SM值还低0.03,推断安2油源是浅于安1井成熟度更低的E1f2源岩,即在成熟门槛附近埋藏相对较浅的源岩可形成工业油藏。

表1 原油成熟度分类Table 1 Maturity classification of crude oil in North Jiangsu Basin

地化所专家把1份报告、26块岩样和15个油样化验资料发表论文4篇[2-5],要点如下:①借巴黎盆地侏罗系页岩SM=0.25、HM=0.50的生油门槛,取Ro=0.60%作为本区源岩生成低熟油与成熟油的分界;文献[5]则取SM1=0.18、SM2=0.20作为高邮凹陷古近系泥岩的生油门槛。认为安2井油样低于上述标准,是一种特殊的低熟油,油源和油藏成因与地研院观点一样。②根据油/岩对比,指出苏北盆地原油甾萜烷参数一般比其源岩的高,这一现象与济阳坳陷的油/岩关系相似。认为这种差异的主因是运移效应,即原油甾萜烷成熟度随运移距离增大而变高,并推断供油源岩成熟度比原油的更低,表3成熟度低于生油门槛的源岩能找到非干酪根热降解的低熟油。

分析这些文献的低熟油核心观点,发现问题如下:

(1)资料错误,低熟油推论不成立。各文皆指安2井原油产自E1f3,有学者[11]指E1f3砂岩油藏;实际是E1f2源岩夹层2 m玄武岩油藏。录井反映安2井从2 931 m揭开E1f2源岩到井底3 051 m未穿,全段120 m气测全烃由基值0.2%左右升到2%~6%,C1H4—C4H10组分齐全,全烃升高倍数大,重烃丰富,证明源岩已大量生排烃。安1井E1f2源岩2 530~2 740 m,全段210 m气测基值无升高,仅7处单层厚度不足1 m异常小峰;2 681~2 701 m岩心3块样品Ro分别为0.58%,0.59%和0.64%,高于Ro=0.50%生油门槛,介于文献[2-5]Ro=0.60%生油门槛,CPI=1.12,OEP=0.82,表明该套源岩进入大量生烃、尚未大量排烃阶段,源岩基质微孔隙无油气,故气测基值无异常。安10井E1f2源岩2 390~2 591 m,全段201 m气测无异常,2 433 m岩心Ro=0.46%,SM1=0.18,SM2=0.15,HM1=0.42,CPI=1.4,OEP=1.31,说明源岩未进入生烃门槛。可见,安1、安10所处源岩是未排烃无效区。安2油藏埋深大于安1源岩,前文推测由安1或更浅源岩下排烃后,再向深处安2倒灌输导供油成藏,这种渤海湾、松辽盆地存在的油气运聚模式,迄今苏北盆地成熟油源区都未见到;此外,安2油层源岩至少比安1岩心样品深240 m,成熟度肯定超过安1岩样最大Ro值0.64%,即进入Ro>0.60%的干酪根热降解晚期生烃阶段,形成安2井E1f2源岩自生自储油藏。由此判断,安2油藏被作为典型未熟—低熟油的实例不复存在,前文推测的低熟油、源岩门槛外找非干酪根生成低熟油也都不成立。

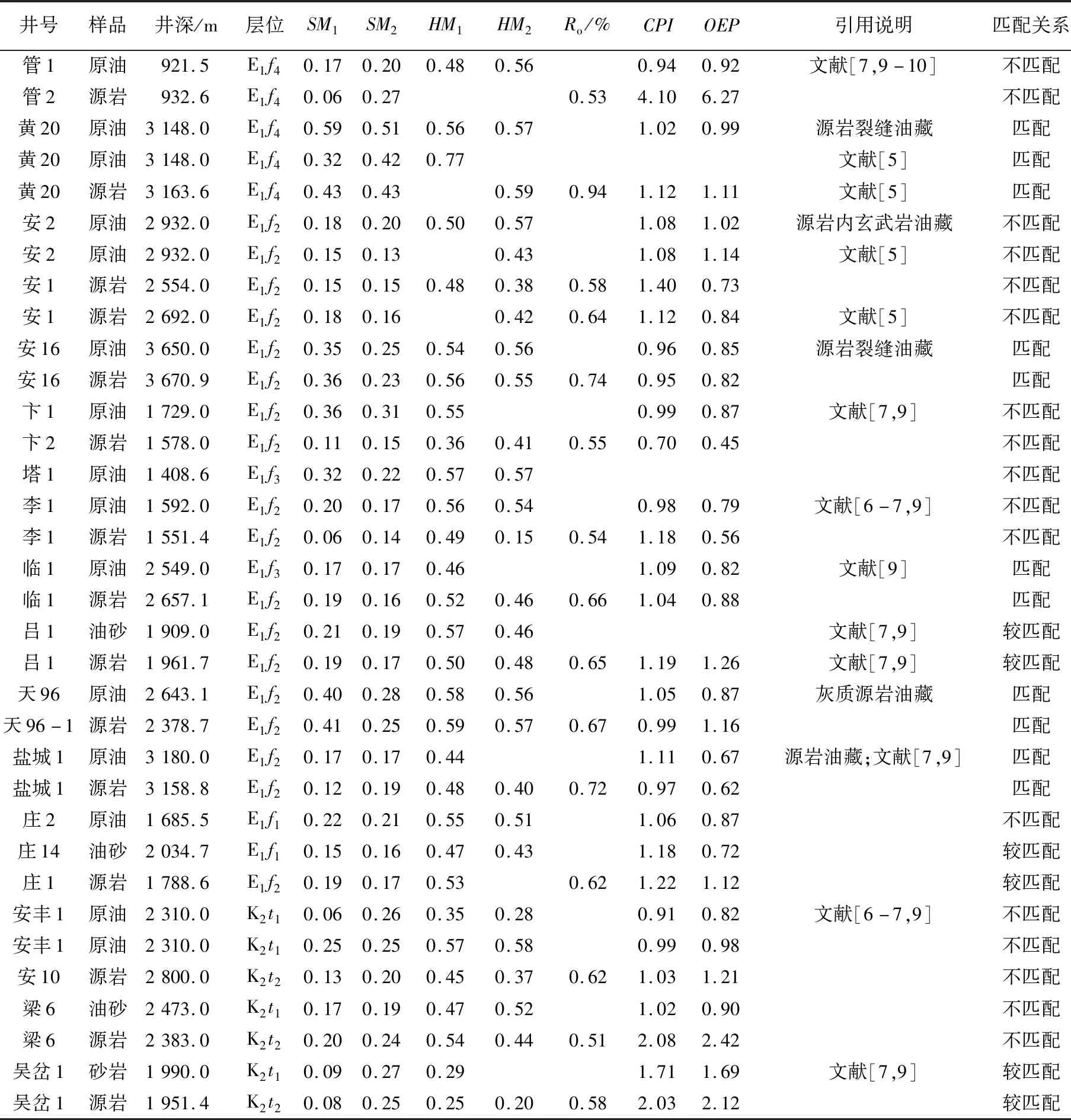

表2 苏北盆地油藏/源岩生标成熟度匹配关系Table 2 Matching relationship of biomarker maturity between reservoirs and source rocks in North Jiangsu Basin

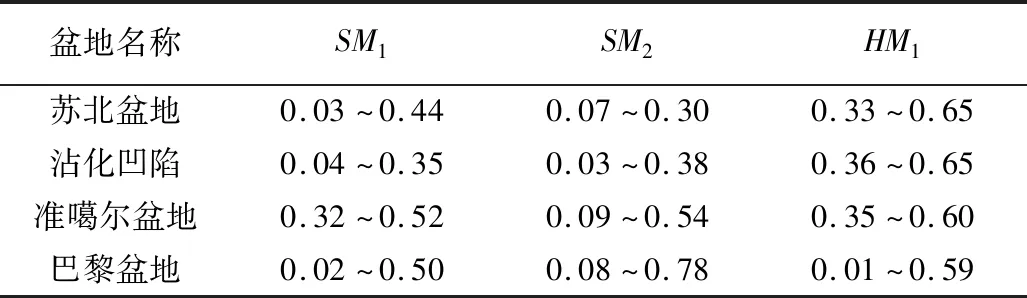

表3 各盆地沉积岩的甾萜参数[2]Table 3 Sterane-terpane parameters of sedimentary rocks in different basins

(2)运移使原油甾萜烷成熟度增加无依据。有学者[1-2]提出原油运移能使甾萜烷成熟度变大,得到部分学者[7]的肯定。显然这是早期认识盲区,若此观点成立,则参数无法识别原油成熟度,因从供烃灶到油藏的运距和路径千差万别,无法比较。部分学者[2]做的油/岩对比,其岩样全部浅于生油门槛,油藏/烃灶关系难成立;相反,油样随运移距离增大,其SM、HM值有的反而变小,证明原文观点缺乏依据。譬如,黄20井E1f4原油SM1=0.32,真19井E2d2原油SM1=0.30,真49井E2s1原油SM1=0.28,这些井的油源同为邵伯次凹E1f4烃灶,黄20是E1f4源岩裂缝油藏,从E1f4烃灶到上覆E2d2、浅层E2s1运距渐大,SM、HM值不升反降。事实上,成熟度间微小差值不足以反映地质问题,测试、烃灶变化皆可造成这些误差。

(3)缺乏严谨的油/岩对比,未做藏/灶匹配比较,观点前后矛盾。上述各文共做15个油/26块岩油源对比,认为与16块岩有亲缘关系。但是,成熟的油样14个、岩样9块,仅黄20、凌1井的油/岩成熟一致,在未做油藏与供烃灶成熟匹配关系研究的前提下,把甾萜烷小于生油门槛的岩样全部纳入低熟范畴,认定表2、表3参数无论多低,都是可生成低熟油的源岩显然错误,也与其文的高邮2 000 m以内是未熟无效源岩矛盾。此外,报告推测的北斜坡低熟油,实为大量的成熟油,少量为中成熟油,无一例来自Ro<0.60%的源岩。

1.2 未低熟油认识发酵期

1985年油田发展举步维艰,油气勘探被迫寻找不足0.1 km2的微断块圈闭[31]。1986年海安凹陷斜坡钻探证实安丰K2t1富集油藏,探明面积2.3 km2、储量181×104t,这是外围新区的首次突破。1987年金湖凹陷卞杨断鼻带卞1井斩获E1f2+1富集油藏,探明面积5.2 km2、储量387×104t,这是1974年金湖首获刘庄油气藏(面积2.5 km2、储量110×104t)、油气发现停滞13年后苏北盆地斜坡带的一次更大突破;随后多年,全凹主要构造带圈闭群相继新发现几十个断块油藏,实现了勘探从高邮凹陷向金湖、海安凹陷的接替转移;录取了丰富资料,为评价源岩提供了新平台。

1992年外围新区洪泽凹陷管1井发现E1f4、E2d1油藏。1993年主探区高邮凹陷北斜坡码头庄断背庄2块钻遇新层系E1f2+1富集油藏,探明面积2.5 km2、储量达491×104t。表2反映这2口井原油成熟度较低。此前,北斜坡钻预探井55口,仅1976年码头庄苏82井获E1f3低产油层,1977年沙埝断块群苏122井获E2d1微型油藏,其他皆落空。庄2一举扭转了高邮凹陷多年勘探停滞的局面,北斜坡成为接替深凹带的增储上产主阵地。

上世纪90年代初,借助一批油气新发现和全国油气二次资源评价平台,地研院与高校联合开展苏北盆地油/岩地化特征与成烃模式研究,未低熟油新认识如文献[7,13]所述:①表征参数。未熟SM≤0.2,低熟0.2

针对上述诸论,商榷如下:

(1)无半咸水源岩与早期生烃模式。文献[6]指金湖凹陷E1f2源岩富含藻类和低等浮游生物,与鲕粒、藻虫管灰岩等伴生,系半咸水源岩;K2t2、E1f4源岩和其他地区E1f2源岩无此类岩性组合属淡水型。半咸水论来自海侵论。1979年,首报金湖凹陷阜宁群海侵沉积[32],其后海侵论推向全苏北和中国东部盆地[33]。然而,海侵论遭到部分学者[34-36]的质疑,论据充分、阐述严谨;如所有指相化石多毛纲虫管、有孔虫等皆为广盐性的生物种群,却共生全盆丰富的淡水型介形类、腹足类和微体浮游藻类等生物种群,如pediastrum boryanum(短棘盘星藻)迄今仅见于淡水湖盆;无海侵必有的海相性递变现象。相反,海侵论摒弃全盆纵横共生分布的大量淡水化石,只选用局部产出、点状分布、数量稀少的广盐性化石、多解性矿物来推测水体环境。

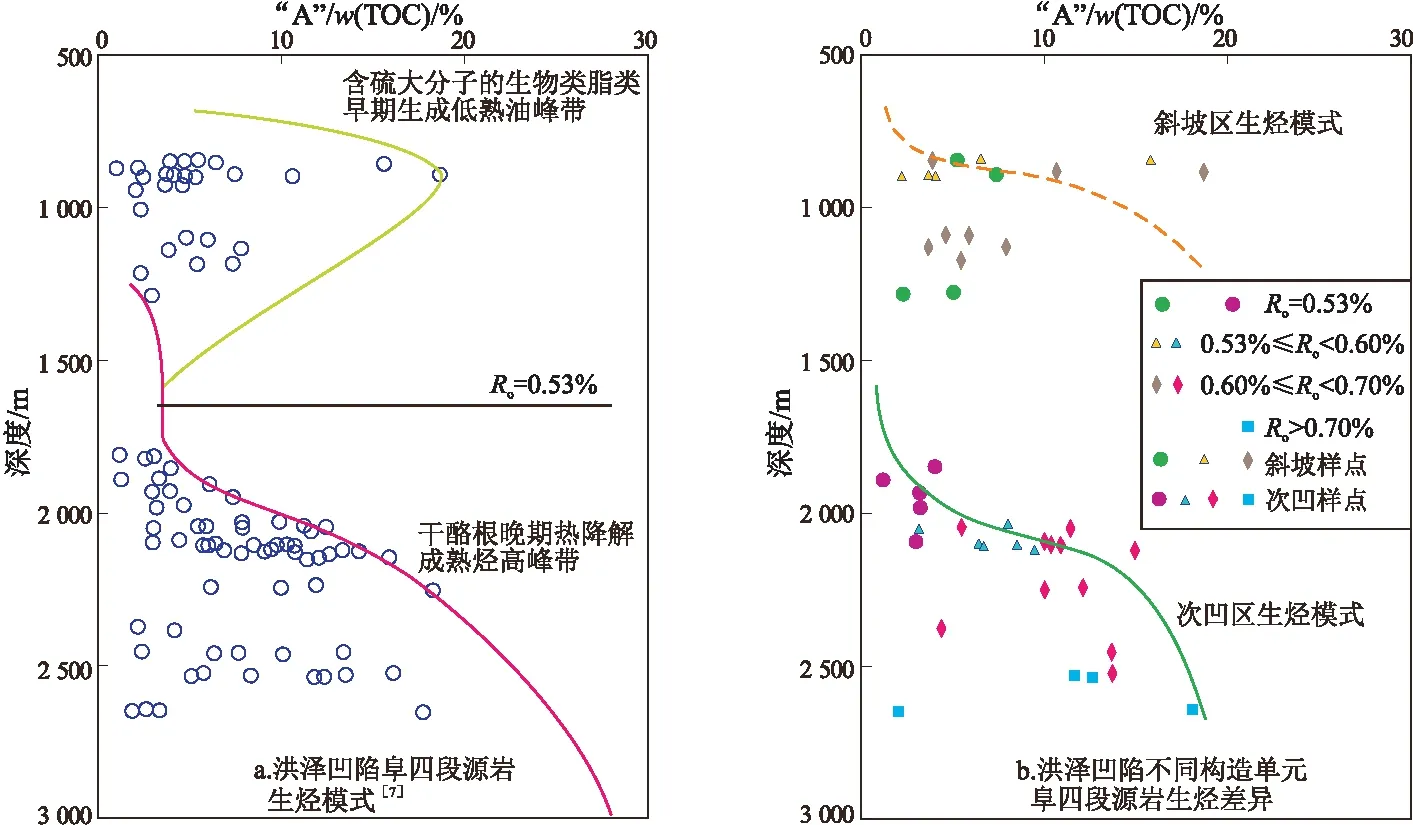

图1 苏北盆地洪泽凹陷源岩生烃模式对比Fig.1 Comparison of source rock hydrocarbon generation models in Hongze Sag, North Jiangsu Basin

此外,本文发现佐证海侵化石有层位错误:文献[32-36]指有孔虫产自4个凹陷7口井K2t2、E1f2、E1f4层位。经核查,金湖凹陷盱3、东65、卞1井E1f2各产1枚化石层位可靠;金湖洪2井3枚化石原层位E1f4,现为E2d2;涟水凹陷钦28井80枚化石原层位E1f2,现为E1f1;高邮凹陷新仪1井4枚化石深度525 m,原层位E1f4,此深度是E2s2,本井完钻于E2s1底或E2d2顶,未到E1f4;海安凹陷黄3井产10枚有孔虫,有学者置K2t2层位[34],有学者置E1f2层位[36],现为浦口组(K2p)。E2s期盆地呈一批分隔的封闭断陷群,新仪1井所处东台断陷E2s2为河流泛滥沉积,有孔虫产自泛滥盆地相的灰色泥岩;K2p是盆地基底岩系,为众所周知的陆相。这是苏北E2s2、E2d2、E1f1、K2p首次发现有孔虫化石,也是国内首次在淡水河泛环境见到有孔虫化石。可见,广盐性有孔虫生活于各种水体,仅凭个别广盐性化石、忽略大量的主体指相化石,其结论必然错误。

苏北与南黄海K2t—E1f原型为统一大湖盆是共识,现认为除洪泽凹陷呈独立断陷、又有淮阴隆起K2p含膏盐地层供给物源、造成E1f半咸水湖—盐湖外,其他地区是统一的大型坳陷[30,37],E1f2、E1f4期分处湿润、潮湿气候,源岩的岩相、测井相、有机相、古盐度全盆横向变化小[38],金湖西南隅还有大型河流注入[39],金湖凹陷不具备形成半咸水体环境,K2t2为半湿润气候,不可能在K2t2、E1f2、E1f4湖进深水期发生咸化,只可能在深湖区发生垂向水体分层,下部滞留水体呈强还原环境,盐度有可能会稍高于上部流动水层,利于有机质保存。这3套源岩碳酸盐岩同位素反映,数据点多落入δ13C—δ18O坐标第三象限淡水湖泊区,少数点处于微咸水—咸水湖泊区靠淡水区的边界附近;明显不同于海相的地球化学特征[40]。可见,所谓“海侵、咸化源岩”无依据,高效早期生烃无前提,该模式已弃用。同时,文献[6]将安丰、梁垛K2t油藏归典型的未熟油范畴,安丰1原油与低部位安10源岩生标参数近似(表2),推定后者低熟源岩是烃灶,显然与其K2t2淡水源岩只遵循干酪根晚期生烃自相矛盾,何况安10井源岩气测无显示。

(2)表征参数界限差异大,分类不可信。前述识别低熟油、成熟油的分界有4种,分别为SM=0.2[5],0.25[2],0.3[6],0.4[7]。各家方案差异之大,远超测试误差的本底值,也未提供分界详细依据,显然这些分类难以采信。

(3)无双峰生烃模式。有学者提出中国低熟油有5种成因机制[7,13],其中金湖凹陷E1f2源岩、洪泽凹陷E1f4源岩皆属生物类脂物早期生烃模式,并采用“A”/w(TOC)—H关系图展示低熟、成熟双峰生烃模式,金湖凹陷此模式作为典例被选入高校教材。现查明金湖凹陷双峰生烃不存在[30],这是同一凹陷不同区带、不同生油门槛源岩成烃叠加造成的假象。如将文献[7]金湖凹陷西斜坡、闵北区、三河次凹3个不同生油门槛源岩的生烃图重叠,必然冒出双峰或三峰假象。将图1a无Ro值样品剔除,有Ro值样分3级成熟度和2类构造单元作出图1b,结果清楚表明“双峰生油带”是斜坡、次凹源岩不同门槛成烃叠加的假象。可见,所谓的早期生烃不存在。此外,文献[7]将管1 井E1f4原油划归典型的未熟油,照其理论油源应该来自E1f4源岩Ro<0.53%早期生烃带;但如表2所示,其生标成熟度明显高于同处斜坡埋深相近的管2井E1f4源岩,只好推测油源来自管镇次凹兴隆1井E1f4源岩,而后者6块岩心Ro=0.60%~0.65%,无论按图1a或图1b投点都将落入成熟生烃带。由此也证明没有早期生烃带。

1.3 未低熟油肯定与否定交锋期

从1987年发现卞1油藏,到证实E1f2是盆地主烃灶和E1f主力含油层系,1997年探获最富集的陈3油藏,油气增储上产最快,文献[6-9]认定这是低熟油指导的重大贡献。“九五”期间,引入未熟油理论[41],再次系统开展苏北盆地源岩成烃机制及资源量评价,主要新成果发表在文献[8-9]中,要点如下:

(1)广泛存在可溶有机质早期生烃。认为受海侵影响K2t2、E1f2、E1f4咸化优质源岩广泛富可溶有机质是形成未低熟油的良好物质,Ro=0.20%~0.75%阶段,非烃在低温条件下可转化为未低熟油。未熟阶段Ro=0.20%~0.60%/0.65%,SM<0.25,以生物体和非干酪根生烃;成熟阶段Ro≥0.60%/0.65%,SM≥0.25,再细分:①低熟生烃0.60%/0.65%≤Ro<0.75%,由非干酪根、年轻干酪根解聚、干酪根热降解生烃;②成熟生烃0.75%≤Ro<1.30%,干酪根热降解生烃;③高熟生烃Ro≥1.30%,干酪根热降裂解生烃。表征参数:未熟油SM<0.25,HM<0.55;低熟油0.25≤SM≤0.40,0.55≤HM≤0.60;成熟油SM>0.40。

(2)普遍的混源供烃运聚成藏。有学者[8]选未熟油最低的唐6井原油(SM1=0.18,HM2=0.49), 成熟最高达平衡终点的沙7井原油(SM1=0.5,HM2=0.6),开展混源实验,结果混合样的饱和烃、非烃、OEP、CPI、SM、HM等参数,随混合比例不同呈规律性递增或递降变化,成熟油占比100%降至60%、未熟油占比0%升至40%,SM值由0.50降到0.21;未熟油约占30%时,SM值就跌入0.25“整体未熟油特征”的门槛界限,制作饱和烃—SM图版量化未熟、成熟油占比。认为未低熟油中,大部分油源来自成熟油;未熟油分布不连续是后期大量的干酪根热降解烃,稀释掩盖前期可溶有机质的未低熟油特性;未低熟油、成熟油混源成藏是普遍现象。

(4)未熟油/岩典例对比。认为表2吕1、李1、唐6、安2、盐城1、管1和吴岔1等典型未熟油,为就地及附近未熟源岩供烃成藏;庄2、安丰1、阳1等未低熟油,由就近未低熟与次凹成熟源岩混合供油。1987年安丰1构造顶部首次取样SM1=0.06,油藏低部位安3井SM1=0.27;1992年安丰1井口取样SM1=0.28;1997年高部位再取样SM1=0.21。据吴岔1井荧光砂岩SM1=0.09/源岩SM1=0.08,两者生标对比良好,推定安丰SM1=0.06不是误差造成。再对比位于油藏与次凹间斜坡处的安10井源岩SM1=0.13介于油藏顶部和底部值,认定安丰1早期开采的原油是构造顶部的未熟油,随着开采,油藏下部的低熟油进入顶部而采出,致成熟度先低后高,即就近广大斜坡未低熟源岩与次凹成熟源岩混合供油成藏。

期间,有学者[26]质疑“未熟生烃与未熟油”,认为苏北断陷盆地存在“不等深等温、等熟”现象,成熟度Ro与今埋深H具“平行变浅”变化特点,是因古近纪末区域性地层差异剥蚀,源岩今/古埋深不一致,古埋大于今埋;若用H今—“A”/w(TOC)作产烃率图,浅部必出现假“未熟生烃峰”,只需恢复剥蚀量,用H古重新勾画产烃率曲线,浅部“低温早期生烃”就会消除,即不存在未熟油。认为源岩依然遵循干酪根晚期热降解生烃,Ro=0.60%进入大量排烃门槛。

此外,有学者[16]通过金湖凹陷混合原油生标物绝对定量分析,指出该区未熟油除甾烷成熟度偏低外,CPI、萜烷、芳烃等成熟度参数都与正常油差异甚微,这反映了混合成藏的特点;正常油混入少于20%未低熟油,可使混合油SM<0.3,计算出西斜坡、闵北的原油混入未熟油比例一般少 于10%。选唐6井、沙7井原油开展混合实验[27],混合样正烷烃、萜烷等参数与混合比大致呈线性变化,甾烷与混合比呈非线性变化,这是由化合物质量分数差异造成的,遵循“浓度—特征贡献比”分配原理,混合样生标参数非线性变化总是倾向化合物质量分数大的,甾烷即如此;计算证实甾烷认定的“未熟油”,实际是以成熟油为主的混合油。运用数种未低熟油的成因模式研究新华夏构造带的渤海湾、苏北盆地等后,认为诸盆地真正的未熟源岩对已经发现的未低熟油贡献甚微[28]。

针对上述观点,讨论如下:

(1)可溶有机质早期生烃无实质资料佐证。前节已阐述源岩不存在咸化,Ro<0.60%阶段,其“A”/w(TOC)与深度H、反射率Ro的产烃曲线,无早期未低熟生烃峰。中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所最新的生烃模拟实验,也无早期的未低熟油峰。可见,文献[9,41]热模拟多峰生烃不符合地质实情。事实上,部分学者[9,41]的生烃模式难自圆其说,把成熟度偏低就归结为非干酪根生成的未低熟油无依据。

(2)成烃模式概念和表征参数分歧大。一是部分学者[9]将源岩演化分未成熟、成熟、过成熟3个阶段,成熟再分低熟、成熟(或中熟)、高熟3个阶段。不仅成熟套“成熟”,而且成熟阶段干酪根晚期降解成烃又套所谓的“低熟”非干酪根生烃,概念极其混乱。二是未熟与成熟分界值有Ro=0.50%,0.60%,0.65%等3种方案,低熟与成熟划分有Ro=0.65%,0.70%,0.75%,0.80%,0.95%等5种方案。可见,未熟、低熟生烃上限、下限分界参数很混乱,跨度达Ro=0.50%~0.95%,而且该值属于Tissot生烃理论的成熟范畴。

(3)混源实验恰恰证实无混源油。实验指出江苏油田以成熟油为主,混有不等量的未低熟油。这被看作是未低熟油的关键证据和定量评价的科学方法。有学者[8-9]计算苏北多数油田的未低熟油含量占3%~38%,唐港最高约72%;储量占总发现的15.8%。有学者[16]得出金湖凹陷正常油中的“未熟油”含量一般在2.6%~23.2%,“未熟油”中的未熟油含量可高达63%。有学者[27]测算苏北甾烷指标SM1=0.25原油,其成熟油含量占60%以上,未熟源岩贡献较少。济阳坳陷八面河油田被认作中国未低熟油的典例[9],做该区混源实验得出以成熟油为主,混入了一定量的未低熟油,导致SM值大幅降低而呈“未低熟油”特征[42]。

上述数据看似科学,但缺乏地质的良好结合:①据文献[9]苏北盆地篇的原始报告,3套源岩未低熟油生排中心与次凹成熟烃灶区基本重叠,即前者资源主要集中于次凹,按前述平均未低熟生油量占67%、资源量占39%,次凹未低熟油资源量应该高于39%均值。按苏北[8-9,16,27]和八面河[42]混源实验认识,成熟油混入20%未熟油,混合油就跌入SM<0.25“未熟油”特征;混入30%未熟油,混合油就呈SM<0.2“未熟油”特征;那么,以次凹含可溶有机质转化的未低熟油肯定超过总资源量的39%比例,理应稀释和掩盖后期成熟油,呈全次凹“未低熟油”特征,而不是部分学者[9,41]假说的后期成熟油稀释了前期的未低熟油,掩盖了中国盆地普遍存在的“未低熟油”特性。充分说明稀释掩盖论、混源论假说不成立。②把安丰1井前后期所产原油SM、HM值差异,归结为顶部未熟油、下部低熟油先后产出毫无依据。成藏及保存地质时间漫长,不同成熟度油竟然不融合?那么,稀释和掩盖论何存?如表2所示,安丰1原油与安10源岩的SM、HM似乎可对比,但两者色谱OEP等特征完全不匹配,安10源岩成熟度明显低于安丰油,说明由构造顶部未熟源岩、斜坡低熟源岩、次凹成熟源岩混合供烃,并能在油藏内保持纵向分界是不存在的。③原油成熟度较低的所有油藏,都处于源岩埋藏热演化偏低的地区,且呈不连续分布,这显然与所谓的“普遍混源”矛盾,恰恰是不同构造单元源岩成熟差异,提供了不同成熟度的烃灶所致。

此外,部分学者[26]的剥蚀量重构产烃率观点也缺乏依据,文献[30]有说明,不予赘述。

从表1中,可以清晰地看出来,女性角色最后是以喜剧结尾还是以悲剧收场,已经与她们的社会身份和家庭出身没有直接的关系了。如第6条和第7条,两位女性角色一位是贵族,一位是泥瓦匠的妻子,但二者同样凭借智慧摆脱了窘境,并达到了自己的目的;再比如第8条和第9条,两位女性角色一位出身于传统的社会上层阶级——贵族,另一位则属于新兴资产阶级——富商夫人,二者皆因为自己的蠢笨以悲剧收场。这就意味着,薄伽丘笔下的女性不仅不再依附于原生父权制家庭,很多时候甚至不再受到天主教教理教义和传统道德的束缚,智慧是她们改变命运的途径。

2 原油/源岩成熟度特征

本次引用文献[8]苏北篇的初始报告油样65个/60口井、岩样14块/11口井,其他文献油样28个/28口井、岩样13块/12口井数据[4-6,15-18];补充饱和烃质谱油样315个/170口井、岩样273块/161口井,以及饱和烃色谱、Ro等配套资料,开展大数据量的油/岩成熟度对比分析。

2.1 样品分布及数据误差情况

2.1.1 样品分布代表性

油样来自高邮、金湖、海安、溱潼、盐城、白驹、洪泽和临泽凹陷及吴堡、柘垛低凸起10个二级构造单元的258口井,K2t1、E1f、E2d、E2s1各组8个层段,其中源岩裂缝油藏样品6个、夹层玄武岩油藏样品2个;岩样取自高邮、金湖、海安、盐城、溱潼、临泽、白驹、阜宁、洪泽凹陷及吴堡、柘垛低凸起11个二级构造单元、184口井岩心资料,分处次凹、斜坡、断阶和低凸起不同位置,主要在K2t2、E1f2、E1f4层位,少数E1f1、E1f3层位。可见,样品数量多、覆盖面广、代表性强。

2.1.2 数据误差分析

本次使用的饱和烃质谱资料来源时间跨度大、测试单位多,有文献现成参数,更多是历年8家不同单位检测的原始报告,实验条件差别大,原始资料误差难免;为此,统计多次重做油样、岩样或密集岩样,考察误差情况(表4)。可见,SM1、SM2最大误差各达0.22和0.17,HM1、HM2最大误差各达0.24和0.30,油样误差明显高于岩样。据质谱测量精度实验[43],同一样品在同台仪器相同条件下,每隔20天测试参数,这4个参数本底值误差仅0.02~0.03。显然,本区部分资料远超本底值误差;尤其油样若无重样、总样数少,由此推论的认识难以保证可靠性。

2.1.3 油样野值剔除

鉴于此,利用大量的饱和烃质谱资料计算甾烷SM1、SM2,萜烷HM1、HM2,Ts/Tm、C30藿烷/C29R甾烷、γ-蜡烷/C30藿烷,饱和烃色谱OEP、CPI、Pr/Ph、Pr/nC17、Ph/nC18等参数,分析发现SM1、SM2、HM1、HM2、OEP、CPI等6项3对参数成熟度最敏感,分界矛盾最小,据此作图分析参数误差和野值情况(图2);为避免重点,作图时同层位SM同值多个样品,只保留1个样数据。

(1)安丰1井K2t1油藏野值点。1987年安丰1油藏首次取油样,送胜利油田做质谱分析,计算参数SM1=0.06(图2a左侧虚圈叉点),被国内油气地化专家和文献[6-9]当作中国未熟油的典型,成为支撑未低熟油理论的重要依据。然而,图2反映该值实为野值点:一是本井和该油藏后期4次取油样测试,其SM1值均在0.21~0.28,即样品不可重复接近0.06值;二是1987年以来,全盆地原油再未出现如此低值SM1参数,即30多年数百个原油样测试不可再现该值;三是该值在图2a,b上完全背离了原油样正常点群。这进一步佐证了地化专家认定安丰1油藏属未低熟油、由斜坡未熟和次凹成熟混源油成因缺乏科学证据,本文阐述的来自异地次凹中熟油是可信的。

表4 苏北盆地重样间甾萜烷参数最大误差Table 4 Maximum error of duplicate samples’ sterane-terpene parameters in North Jiangsu Basin

图2 苏北盆地原油/源岩甾烷—萜烷及镜煤反射率参数相关关系Fig.2 Correlation parameters of sterane-terpene and vitrinite reflectance of crude oil/source rocks in North Jiangsu Basin

(3)崔庄、闵北E1f油藏野值点。图2a下侧虚圈5个叉点,数据引自文献[16],为金湖凹陷E1f油样,其SM1值在0.23~0.29间,SM2值程1井0.04,崔7井0.07,闵7井0.06,闵15-1井和闵18-1A井为0.05,作者认为崔7属正常油,其他4口井属未熟油,且卞闵杨、西斜坡构造带正常油也不同程度混入未熟油。本文认为这组SM2数据是典型野值:一是对比图2a油样与c源岩可知,全盆最低成熟度源岩都未出现如此低SM2值,包括12块Ro值仅0.36%~0.50%岩样,何况这5口油井所处地区Ro值均大于0.55%;二是此低值不可再现,文献[9]程1井SM2=0.21,闵15-1井SM2=0.19,与所处地区原油成熟度一致。

2.2 原油成熟度特征

剔除油样野值后,利用大数据统计,作图2a,b。只要SM1和SM2≥0.20,HM1和HM2>0.50,CPI和OEP在0.85~1.18,这3对6个参数同步达标,则原油必可聚集形成规模油藏和油田。结合油样来源地情况,将原油成熟度分为3级(表1),特点如下:一是成熟油,SM1≥0.30,SM2>0.20,HM>0.55,CPI和OEP在0.93~1.15,SM1值与文献[9]成熟油分界一致;此类原油是3对参数同步达标,油藏最多、规模最大。二是中熟油,0.2≤SM1<0.30,0.18≤SM2<0.30,HM≥0.50,CPI和OEP在0.85~1.20;此类原油一般也是3对参数同步达标,油藏较多、规模较大。三是浅熟油,0.14≤SM<0.20,0.45≤HM≤0.55,CPI和OEP在0.70~1.30;此类原油6个参数不同步达到规模油藏指标,成熟度越低、不达标参数越多;可形成无规模的微型油藏,无论是油层厚度或油气显示层厚度都很小,极不富集。

2.3 油/岩成熟度对比特征

(1)油/岩CPI、OEP匹配关系(图3)。剔除生物降解原油外,统计209个油样,除1个未成藏浅熟油砂样CPI=1.28外,其余在0.88~1.18范围,0.67≤OEP≤1.23,OEP<0.80的为6个浅熟油;其他如图3a所示,CPI、OEP皆趋近1.0分布。图3a,b油/岩比较可知,成熟度SM1≥0.30样段,两者匹配很好;源岩0.20≤SM1<0.30样段,油/岩有较多可匹配,部分源岩表现出成熟度不足特点,与油不相匹配;源岩0.14≤SM1<0.20样段,两者很少能匹配,多数源岩成熟不足,与油不相匹配;源岩SM1≤0.14样段,则无油层样,仅1个油砂显示点。

图3 苏北盆地原油与源岩CPI/OPE—C29S/(S+R)—Ro匹配关系对比Fig.3 Matching relationship of CPI/OPE-C29S/(S+R)-Ro between crude oil and source rocks in North Jiangsu Basin

另外,图3c反映源岩Ro≥0.70%样段,其CPI、OEP表现出与图3a油样很匹配的关系;Ro=0.65%~0.70%样段,多数样点趋向与油样匹配;Ro=0.60%~0.65%样段,匹配样点明显减少;Ro<0.60%样段,则与SM1≤0.14样段一样,CPI、OEP高度分散,也无油可与之相匹配。由此证明,源岩热演化生油有门槛值和阶段性:早期未成熟阶段,无油可找;中期浅成熟向中成熟过渡阶段,油/岩成熟关系从少量匹配到较多匹配;后期成熟阶段,油/岩两者成熟特征一致。证明不存在非干酪根早期生油,源岩生油必须达到一定的成熟门槛,这种门槛实为短暂的快速变化过渡带。

(2)油/岩的SM、HM成熟度匹配关系。从图2a,c与b,d的油/岩对比同样看出,中成熟、成熟油SM、HM两对参数与源岩匹配关系良好;浅成熟油/岩成熟度关系匹配较差,且该部分油不少取自油源不足的油砂样(无油层、油藏);未成熟源岩则完全无油可对应,未见到比浅成熟油更低的“非干酪根早期生成油”的任何踪迹。

(3)源岩Ro与SM、HM成熟度匹配关系。从图2e,f可知,源岩Ro=0.60%~0.70%,成熟参数SM1(或SM2)-Ro、HM1(或HM2)-Ro关系呈过渡变化关系,向两端则呈完全不同变化趋势,这种变化分界犹如图3c的Ro-CPI或OEP变化关系门槛基本一致,说明源岩Ro、SM、HM、CPI和OEP成熟度各参数变化趋势一致,由此确定的源岩生油门槛一致,也与原油的成熟度相匹配。由此确定Ro<0.60%地区,为未成熟不生成任何油的无效源岩。

(4)油藏/烃灶成对匹配关系。全部258口井408个油样中,本井或本断块的油/岩亲缘成对取样的有52口井、53对样品,另选油/岩亲缘临块5对样品,进行油藏/烃灶捉对成熟度匹配对比,结果发现:有24对样品的SM、HM、CPI和OEP等6个参数成熟度完全匹配,有7对样品6个参数5个匹配、1个匹配稍差,包括浅成熟、中成熟和成熟油3种,这些源岩Ro=0.61%~1.10%,为属地油源成藏;有27对样品按这6个参数判别,两者成熟度不甚匹配,包括浅成熟、中成熟和成熟油,全部是原油成熟度高于本地源岩,为异地供源成藏,这些源岩Ro=0.37%~0.70%,其中Ro<0.50%的仅2个样品。

由此判定,不存在源岩早期生成“未熟油”和成熟油稀释“未熟油”的现象;否则,成熟源岩区将出现成熟度不连续、不匹配的油/岩关系,未熟源岩区则出现油/岩相匹配的情况。

3 不同成熟度源岩勘探效果对比

实践是检验源岩生烃理论的唯一标准。20世纪80年代中期,发现所谓“未熟油、低熟油”,建立早期生成“未低熟油”模式;期间,江苏油田实现凹陷、区带和层系的油气资源接替,但外甩预探成熟度不同的源岩领域,依然冰火两重天。

3.1 中成熟—成熟源岩勘探效果好

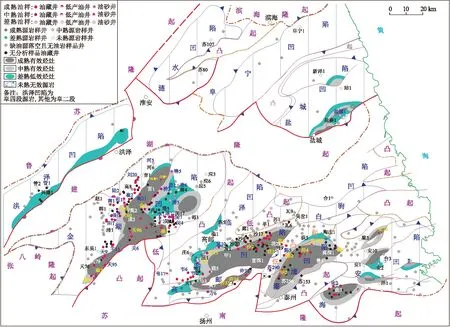

50年来,实践证明源岩Ro>0.70%、SM≥0.20、HM>0.50、CPI或OEP=0.85~1.20的领域,油气勘探效果好,尤其SM≥0.30、HM>0.55、CPI或OEP在0.85~1.20烃灶最佳,具体有:一是油源丰沛,储量集中。烃灶是油源供给区,主力探区高邮、金湖、溱潼和海安凹陷皆由其提供油源,形成富集油藏和规模油田;截至2015年底,全盆地探明石油地质储量3.527×108t,包括未熟—浅熟源岩区发现的SM≥0.20中熟—成熟油,探明储量占总量的99.83%。二是烃灶油气运移远。高邮、金湖、溱潼凹陷E1f2成熟烃灶油气以侧向运移为主,沿倾向式、斜向式断层通道油气供烃半径可达20 km[30],油藏环绕烃灶内外呈扇形环带分布;高邮凹陷E1f4成熟烃灶油气以垂向运移为主,沿通源断层垂向运距达3 km,油藏沿断层墙呈串珠状富集分布,金湖、溱潼凹陷E1f4中成熟烃灶,油气垂向运距仅0.5~1.0 km[30]。三是油气显示十分活跃。输导层具有油气显示频度高[31]、强度大、井段长[25]、组分齐、丰度高的特点。四是烃灶普见气测异常显示。钻开成熟源岩最大特点是气测明显升高异常,全烃升倍高、组分齐,并随Ro增大油气显示和全烃升倍快速递增,部分井泥浆槽面、录井岩屑见良好的油气显示,反映源岩微孔隙空间充满生排烃后的残留油气[30]。渤海湾盆地沙河街组成熟源岩见广泛的油气显示,形成页岩油[44];犹如国内外页岩油,须源岩Ro>0.60%且足够成熟[45]。五是圈闭预探风险小(图4)。此类烃灶区圈闭钻探若落空,肯定是构造不落实、断层不封闭、储层差因素造成的。

3.2 浅成熟源岩勘探效果极差

图4反映,苏北盆地主力探区和外围地区皆有些浅成熟源岩,0.60%≤Ro≤0.70%,0.14≤SM<0.20,0.45≤HM≤0.55,CPI和OEP在0.70~1.30,此类烃灶油气勘探仅局部可获微型油藏,总体无效:一是油气资源贫乏。源岩成熟不足导致油气资源匮乏,若无异地丰富的中成熟—成熟油气运抵,本地浅成熟油烃灶至多形成微型油藏或低产油层、油气显示层;迄今仅探明4个油藏,合计地质储量60×104t,占总储量的0.17%,油藏小、油层薄,靠单井开采。二是烃灶油气运移距离很近。如图4所示,与中成熟—成熟油广泛分布于各领域不同,浅成熟油侧向、垂向运距都极短,为就近运聚成藏,油藏、油气显示层皆处于烃灶内。三是油气显示不活跃。输导层油气显示频度中低,显示强度小、井段短,组分齐全不定[30]。四是源岩气测异常弱或无。钻开浅成熟源岩气测无异常或弱异常,全烃升高倍数低,组分常常不齐,泥浆槽面无油花显示,反映源岩已进入干酪根晚期生烃,但微孔隙空间尚未充满可排出的烃。五是圈闭勘探风险大。如图5所示,靠本地油源难以成藏,油源是勘探头号风险。如高邮凹陷北斜坡码头庄断背斜圈闭群,除庄2、庄13断块靠东部车逻鞍槽中熟油供给富集成藏外,其他13个断块10个落空,3个超微油藏,钻探效果极差。又如,海安曲塘次凹E1f2源岩Ro在0.80%~1.20%左右处良好成熟,烃灶具异常高压,形成大面积E1f3油藏和E2d1、E2s1肥小油藏;相反,盐城凹陷南洋次凹E1f2源岩品质、厚度与曲塘次凹几乎一样,且面积更大,源岩Ro=0.62%~0.90%,处于浅成熟—中成熟阶段,烃灶也有异常高压,因源岩成熟不足,原油具高密度、高黏度、高含蜡特点,只发现1个E1f3难采的微型稠油藏和1个E1f2源岩裂缝油藏。

图4 苏北盆地阜二段不同成熟度源岩与钻探效果展布Fig.4 Distribution of source rocks with different maturities and drilling results in second member of Funing Formation, North Jiangsu Basin

3.3 未成熟源岩勘探全部无效

2016年,勘探再甩临泽凹陷,部署临5井预探E1f1圈闭,油源为E1f2源岩。该次凹曾预探7口井皆落空,其中临1井E1f3底获一薄层低产油层,另2口见油气显示、4口无显示。如表1所示,临1油/岩匹配关系良好,属浅成熟油;该区油气显示频度低、强度小,源岩气测无明显异常,表明成熟不足,加之远离毗邻的高邮凹陷中成熟—成熟油源,临5井源岩深度与临1井接近;钻前本文预测临5井将因本地源岩成熟不足、油源匮乏落空,钻后验证了此推断,证明不存在所谓的“未低熟油、早期生油和双峰生烃模式”。

4 结论

(1)苏北盆地所谓的“未低熟油、双峰生烃、早期生油”等观点,经大量地化参数和勘探验证均不存在,即源岩非干酪根早期生油是假的。

(2)大数据资料反映,实验数据存在误差野值,根据油/岩成熟度3组6个敏感参数,原油分浅成熟油、中成熟油、成熟油3类,源岩相应分未成熟、浅成熟、中成熟和成熟4类。中成熟—成熟油/岩成熟度参数匹配很好,对应源岩Ro>0.70%;浅成熟油/岩成熟度参数有一定的匹配关系,对应源岩Ro=0.60%~0.70%;未成熟源岩Ro<0.60%,无油可匹配,证明无非干酪根的未—低熟油。

(3)勘探证实,苏北盆地源岩遵循干酪根晚期生烃模式,商业油气均来自中成熟—成熟源岩;浅成熟源岩仅生成极少的无商业价值油藏或油气显示;未成熟源岩全部无效,异地成熟油供给状况是该区勘探的最大风险。