福建鲍几种养殖模式浅析

黄洪龙,林位琅,康建平*,柯才焕

(1.福建省水产技术推广总站,福建 福州350000;2.厦门大学海洋与地球学院,福建 厦门 361100)

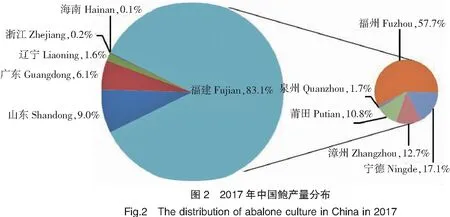

福建是中国第一养鲍大省,2008年至2017年十年间,鲍养殖产量从2.29×104t快速增加到12.34×104t,年增长率从60.0%增长到762.9%(图1)[1];2017年福建鲍养殖产量占全国产量的83.1%,其中福州是福建省的鲍主产区,占全省的57.7%(图2)[2]。鲍养殖业是福建海水养殖的支柱产业之一,2017年养殖鲍产业链年产值近165亿元,对沿海经济发展、增加就业机会和新农村建设起到重要作用。

注:2007年产量为1.43×104t,2008—2017年增长率的计算以2007年产量为基数。

Notes:Annual output in 2007 was 1.43×104t,and the growth rate from 2008 to 2017 was based on the annual output of 2007.

2018年福建省水产技术推广总站“鲍鱼技术服务队”对宁德市蕉城区、连江县、平潭县、东山县、莆田秀屿和山东荣成等鲍主产区几十家养殖户、养殖企业进行了调查。本文就调查结果报告了福建鲍养殖中陆基工厂化养殖、浅海养殖、“南北接力”养殖和离岸设施养殖等4种模式,并对4种养殖模式进行对比分析,以期改进养殖管理,推动福建鲍养殖产业健康发展。

1 福建鲍几种养殖模式

1.1 陆基工厂化养殖

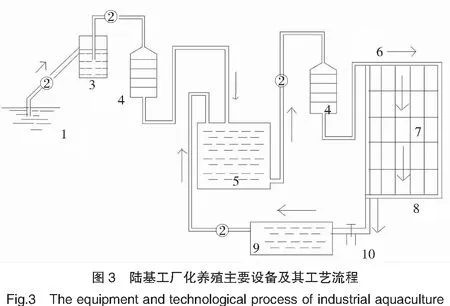

20世纪末鲍养殖业的大发展时期,我国南北沿海不少地区以陆基工厂化养殖模式居多,陆基工厂化养殖主要设备及其工艺流程见图3。现在仅福建部分地区因要避免台风、赤潮等自然灾害,而阶段性采用该种模式,即“海陆接力”。

注:1.海面;2.水泵;3.沉淀池;4.过滤罐;5.储水罐;6.进水管;7.养殖池;8.排水管;9.回水池;10.开关阀。

Notes:1.Sea surface;2.Water pump;3.Sedimentation tank;4.Filter tank;5.Storage tank;6.Inlet pipe;7.Aquaculture pond;8.Drain-pipe;9.Water recycling tank;10.Switch valve.

1.1.1 养殖池

养殖池为长7.5 m、宽3.0 m、深1.2 m的长方体池,池子一端设进水管,另一端设溢水管,2%找坡排水。池内笼每串5层,为了防止相邻池水漫堤、疾病相互传播,池堤需高出水面20 cm。池进水管径8~10 cm,以保证在冲池与换水时能及时加满水,另外,管式供水应在每排池子留设1个冲池专用水管。

1.1.2 供水系统

工厂化养殖密度大,因此池水的日交换量大,故供水量多,而且要求在正常情况下24 h不间断流水。供水量主要根据水温的高低、鲍的大小和放养密度进行调整。例如,晋江福大鲍鱼水产有限公司厂区有15 552 m3水(576口池×27 m3/池),安装11 kW水泵20台,备用15 kW水泵2台,池水日交换量为6~8倍,保证供水充足。

1.1.3 供气系统

由于工厂化养殖密度高,需采用罗茨鼓风机向养殖池充气的方式为鲍供氧。以15 552 m3水(576口池×27 m3/池)为例,需安装4台11 kW罗茨鼓风机。供气采用管道式,为了供气均匀,总管、分管、支管与池底供气管径须依次递减,安装力求在同一水平线上。

1.1.4 沙滤系统

海滩沙井是过滤系统最重要的组成部分,是取得优质海水的关键。一般选择在海水退潮时低潮线以下打井,这样打井方便且抽取的水质较好。抽水过程是通过2 m长的花管(管径160 mm的PVC管钻孔并在外部套筛绢网)伸进90 cm深的沙井抽取并过滤海水,同时将海水用泵送到沉淀池(图3)。

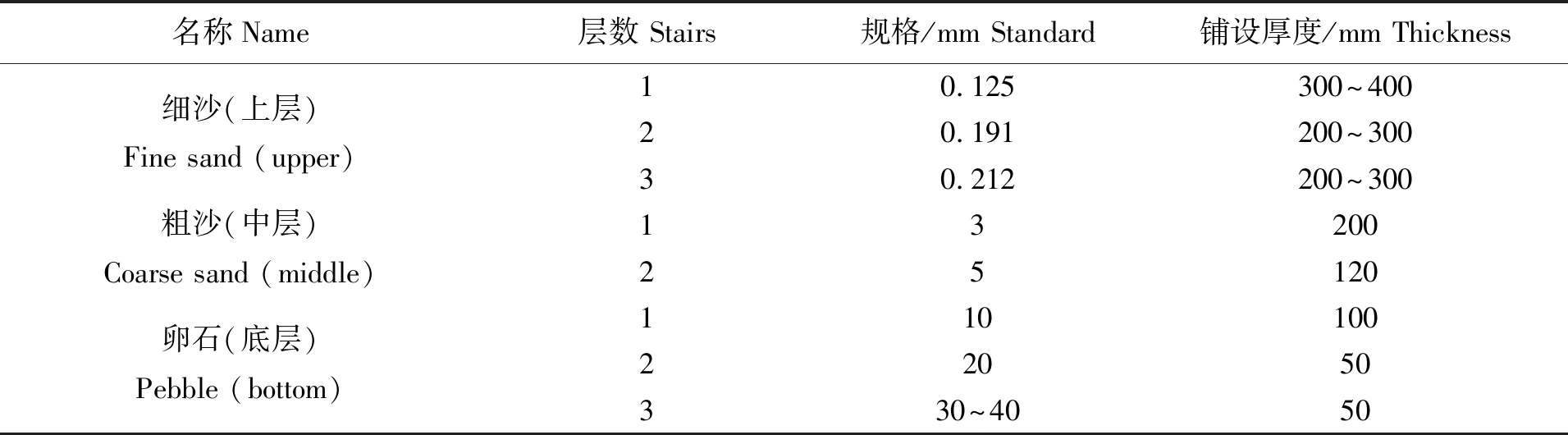

闽中以北的养殖场一般设有过滤罐,内铺设的卵石和沙子的规格、层次与厚度见表1[3]。在过滤罐沙子铺好后,第一次进水必须从下缓慢向上漫,让沙层中的气全部被赶出,否则因气泡向上冒,会将铺设的沙层全部翻乱。在使用一定时间后,需用漂白粉或二氧化氯消毒、翻沙或者换沙,否则沙层中将集聚大量有机物质和细菌。图4是海水过滤系统压力过滤罐清洗流程。

表1 过滤池内铺设的卵石和沙子的规格与厚度

注:1.顶盖;2.钢筋混凝土外壳;3.沙、石等过滤材料;4.蓄水室;5.通清水池的抽水泵(反冲时用);6.支架;7.通清水池;8.通蓄水池;9.反冲排污口。

Notes:1.Top cover;2.Concrete shell;3.Filer materials;4.Reservoir;5.Water pump(recoil);6.Bracker;7.Through the clean pond;8.Through the reservoir;9.Drain outlet.

1.2 浅海养殖

浅海养殖是用养殖笼、养殖筏架等作为养殖器材,在浮筏或者浮架上进行吊养的一种养殖方式,包括筏架式养殖和延绳式养殖,是目前福建鲍养殖的主要模式[4]。与陆基工厂化养殖相比,浅海养殖具有投资较少、生产成本较低、部分设施器材可以与其他贝类养殖器材通用等优点,因而发展较快[5]。

1.2.1 海区选择

养殖海区选择是鲍浅海养殖重要的前提,鲍生活于高盐度海区,在自然海区,高盐度环境适合鲍生长,低盐度则不利于其生长,甚至会导致死亡。因此,养殖海区需选择在海水盐度稳定的区域,最低盐度要保持在26以上,水温范围要求在8~28℃,透明度一般要求在2.0 m以上,水深7~8 m以上。

浅海养殖模式,要求有统一规划与安排的海区,并根据海区面积大小与海流情况,需留有若干航道,吊养的每串笼子保持1 m的间隔距离,养殖区的面积与海区之比保持1∶(8~12)为宜。采用浅海养殖方法,由于条件适宜,因此只要管理得当,鲍生长速度相对会较快。

1.2.2 养殖设施

筏式养殖渔排的主体框架由木板、铁片等组成,下缚若干个泡沫浮球,用木桩或铁锚固定,每个框4 m×4 m,可布上6根木棍用于吊挂鲍笼,每框渔排可吊挂36笼[6]。鲍笼为黑色硬质塑料笼,每层规格为40 cm×30 cm×12 cm,5层重叠组成1笼,并用塑料绳捆绑,每层有1个供投饵用的小门。

延绳式养殖是将草绳或塑料绳延伸于水中,系以浮子使绳浮于水面,称浮绠,两端系锚缆固定于海底,养殖基吊挂于浮绠上,完全脱离海底,免受底栖敌害生物侵害。延绳式养殖还可充分利用上层水体,不受底质限制,可养海域较广。延绳式养殖的抗风力强,也便于沉入水面下一定深度以防冻害。

近年来,为缓解超饱和养殖和海面白色泡沫污染现状、改变“泡沫+木板”的传统渔排养殖模式,研究提出了环保型“塑胶渔排”升级改造模式。

1.3 “南北接力”养殖

“南北接力”包括“北鲍南养”和“南鲍北养”,其动力机制是获取区域“红利”[7]。“南北接力”就是选择在每年4—5月将养殖满一年的二龄鲍移至北方海域继续养殖“度夏”,10月再移回当地海域养殖或在北方出售,鲍在北方和南方两地开始了冬去春来的候鸟式迁徙。“南北接力”养殖是我国鲍养殖的一项重大创新,它的出现为推动鲍产业发展起到了重要的促进作用。

1.3.1 缩短养殖周期

在北方,鲍的主要生长周期是每年的5—10月,而到了南方却恰好相反,鲍的主要生长周期是11月到来年4月。如果完全在北方地区生长,鲍的正常养殖周期是三年,而通过“南北接力”,使原本在北方要“冬眠”的鲍在南方继续生长。此外,南方地区育苗要比北方地区早,是在当年秋季育苗,而北方要等到第二年的春季才能育苗,育苗时间又比北方提前了半年左右,因此,南方鲍的生长周期大大缩短,在北方原本需要三年长成的鲍就变成了两年。同样,从4月下旬开始,福建当地海域水温会不断升高,温度过高会导致鲍停止生长,而此时北方海域的温度则达到了鲍最适宜生长的15℃左右,此时可将鲍移到北方度夏。

1.3.2 避开冻害

2005年由中国科学院海洋研究所培育的耐高温“大连1号”皱纹盘鲍(皱纹盘鲍大连群体♀×皱纹盘鲍日本岩手群体♂)迅速适应了南方海区养殖,养殖成本大大降低,养殖规模也迅速扩大,同时,也使其在北方越冬变得困难。2008年以来,北方养殖户选择采购南方越冬养殖的3~4 cm苗种进行养殖,以缩短养殖周期。但即使是这样,5~6 cm规格的杂交鲍在北方越冬时也存在巨大风险。北方养殖户不得不在第二年冬天之前做出选择:一是提前以比较便宜的价格卖掉,利润相对较低;二是建立保温大棚,用烧锅炉的办法越冬,成本较高;三是再次到南方越冬保苗,成本约比烧锅炉便宜一半,但与南方鲍相比,亦没有价格竞争力。因此,培育耐低温的鲍苗便显得异常迫切。

1.3.3 避开夏季台风、赤潮

在福建每年夏季都会发生大规模的台风、赤潮灾害,给鲍养殖户造成巨大损失。面对渔业灾害,福建鲍养殖企业面临三种选择:一是将半成品鲍提前上市,导致价格急跌;二是将海上吊养的鲍转运到陆上养殖池中度夏即“海陆接力”;三是到北方去度夏即“南鲍北养”。南方鲍转运北方度夏,在夏季可以持续生长,鲍的成活率也大幅提高。福建的养殖户到北方租赁海域,每年4—5 月份,这些养殖户会将半成品鲍转场到北方海域(山东荣成、辽宁旅顺和长海县长岛租赁的海域)进行度夏,到 10、11 月份,北方海域水温下降时再转场回南方或者出售商品鲍。近几年来,福建在夏季水温升高之后,台风和赤潮灾害频繁,人工养殖的鲍出现了大量死亡。为解决这一问题,许多有实力的南方鲍养殖企业会在 10、11 月份投苗,养到第二年夏天,到北方度夏。

1.4 离岸设施养殖

2018年10月26日,全国首创的鲍机械化养殖平台——“振鲍1号”在连江苔菉镇东洛岛海域下水投产。这台由福建中新永丰与上海振华重工联合研发的大型农业现代化设备是国内鲍养殖行业迈入新现代化的一个标志。“振鲍1号” 长24.6 m、宽16.6 m,重约300 t,主要由浮体结构、养殖网箱、上部框架、水下框架、机械提升装置等5大部分组成,可容纳1 134个鲍养殖箱(4层为1箱),可在水深50 m的海域作业,年产鲍12 t,可抵御12级至15级台风侵袭。“振鲍1号”引领鲍养殖向深远海发展,将鲍养殖空间从200 m的近海区域向3海里外推进,拓展新的养殖空间,提升养殖鲍的品质。

2 福建鲍养殖模式的对比分析

2.1 浅海养殖与陆基工厂化养殖的比较

浅海养殖虽然节约成本,但风险比较大,特别是近年来赤潮和台风等自然灾害造成鲍养殖业重大损失。目前,浅海养殖也面临着一些问题,由于缺乏合理规划,浅海养殖密度过高,近海港湾水体交换能力差,共享一大片海域的养殖户并不会主动降低养殖密度,适合鲍养殖的海域越来越少。同时,赤潮易发季节又是“风平浪静”的时候,潮流不畅,一旦赤潮生物进入养殖集中区,极易造成局部缺氧,导致鲍大量死亡。为避免养殖渔排滥建,政府有关部门应依法管理养殖区渔排建设,控制养殖容量,规范养殖秩序。首先,承建的单位和个人应依法取得海域使用证和养殖证,对违建行为实行“零容忍”;其次,渔业行政部门根据海域功能区划的禁止养殖区、限制养殖区和可养区等核准养殖渔排的建造与布局。

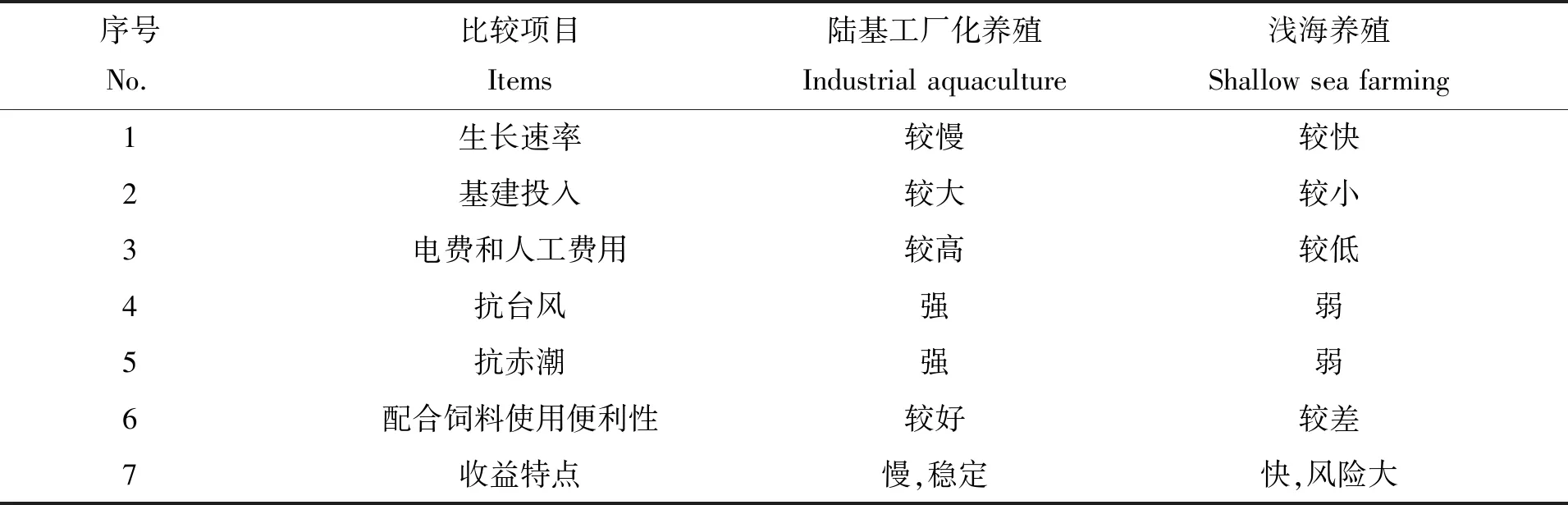

陆基工厂化养殖的优势是集约化程度高,水环境可控,便于集中管理;劣势是基建投入、电费和人工费较高,管理较繁琐,养殖过程中出现的问题较多,需要较高的养殖或病害防控技术等[8]。在绿色发展背景下,陆基工厂化养殖可将海上超饱和的渔排养殖规模适当压缩,转到陆地上来养殖,在减轻海区压力的同时,达到生产全程可控。同时,陆基工厂化养殖为提高养殖技术水平和养殖效果提供了较大空间,实现了传统渔业向现代渔业转型升级。浅海养殖与陆基工厂化养殖的优劣势比较见表2[9]。

表2 浅海养殖与陆基工厂化养殖的优劣比较

2.2 浅海养殖与“南北接力”养殖的比较

“南北接力”缩短鲍的养殖周期,提高养殖户的资金周转速度,同时,有效避开了冻害、台风和赤潮。“南北接力”养殖模式对皱纹盘鲍的营养成分既有积极影响,也有消极影响,但总体上看差别并不明显[10]。但是,“南北接力”也带来了一些负面影响,局限凸显。一是鲍的价格大幅下降,使得北方鲍养殖产业受到较大冲击。据调查,2017年实施“南北接力”养鲍者中有90%以上出现亏损,主要是由于鲍市场行情不好,运输费、海区租金等成本增加,使“南北接力”养殖效果不明显。2017年从南方海区搬迁到山东荣成海域养殖的鲍,每笼成本增加100~200元[11]。二是“南北接力”运输成本增加,同时增加了不确定性,如船运时遇到赤潮造成鲍死亡,车运时也可能因缺氧而死亡[12]。三是“南北接力”对温差的把控较严,养殖户要时时关注南北水温等温差是否合适,择时集中几天完成运输。“南北接力”与浅海养殖方式优劣对比见表3。

3 结论与展望

福建鲍养殖发展早期以陆基水泥池养殖为主要方式,1996年左右青岛养殖户开始尝试“北鲍南养”养殖模式,2000年后尝试海上筏架吊养大获成功,2018年深水养殖平台“振鲍1号”在连江县正式投入使用。浅海养殖虽然见效快,但风险较大,特别是近年来台风、赤潮等灾害屡次造成鲍养殖的重大损失。陆基工厂化养殖虽然成本高,但可控性好,避免了台风和赤潮的危害,同时还可有效避免污损生物的危害。“南北接力”养殖,缩短了鲍的养殖周期,同时也避免了北方的冻害和南方的台风、赤潮。离岸设施养殖是一种新的养殖模式,体现了绿色发展、三产融合等现代理念,是水产养殖从“工厂化——工程化——工业化”的有益探索,未来存在巨大的发展潜力。

在绿色发展背景下,应根据海洋功能区划,缩减网箱、腾出航道和禁养区水域。虽然近岸内湾的可养水域萎缩、海上筏式养殖和延绳式养殖规模将下降,但陆基工厂化养殖将重新兴起,离岸设施养殖也将成为一种趋势,未来水产养殖转型主要表现为由近岸向外海转移。为拓展鲍养殖空间,大型企业或合作社将积极发展岛礁底播养殖模式,并寻求赴海外发展的可能性。福建作为鲍养殖大省,创新并推广新养殖模式,既可稳定鲍生产优势,又能促进渔业增效、农民增收。