民事检察听证制度实证分析

● 李大扬 滕艳军/文

《人民检察院民事诉讼监督规则(试行)》(以下简称《监督规则》)第57条至第64条明确规定,检察机关在办理民事诉讼监督案件中,可以组织有关当事人听证,并规定了具体的听证程序。但在监督实践中,各级检察机关民事检察部门适用听证制度的情况并不理想,以相关数据和案件为依托,对近年来全国民事诉讼监督案件中适用听证的情况进行梳理,以期对该制度的发展完善有所裨益。

一、现状分析:民事检察听证制度运行的基本情况

(一)民事检察适用听证制度案件的数量分析

检察机关办理民事诉讼监督案件,可以在民事裁判结果监督案件、执行监督案件、审判人员违法行为监督案件中实施听证。据图1可知,在民事裁判结果监督案件中适用听证制度的案件比例相对较高,在执行监督案件、审判人员违法行为监督案件中适用听证制度的案件比例较低。

图1 各类型案件适用听证制度的数量与比例

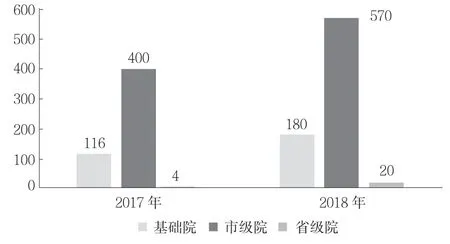

(二)民事检察适用听证制度案件的层级分析

图2 各层级适用听证制度的案件数量与比例

从实施听证的民事裁判结果监督案件的层级来看,呈现较为明显的纺锤形结构,案件主要集中在市级检察机关,基层院、省级院较少。另外,2017年至2018年全国检察机关办理的执行监督案件和审判人员违法行为监督案件中,大约95%的听证是由基层院组织实施,大约4%的案件由市级院实施,省级检察机关在上述两类案件中实施听证的较少,最高人民检察院尚未对这两类案件进行过听证,呈现出明显的金字塔形结构。

(三)民事检察适用听证制度案件的案由分析

通过对2018年实施听证的民事裁判结果监督案件进行分析可知,在进行听证的740件民事裁判结果监督案件当中,合同纠纷380件、劳动争议纠纷110件、物权纠纷108件、侵权责任纠纷40件、婚姻家庭纠纷25件、继承纠纷20件、人格权纠纷15件、不当得利纠纷10件。进一步分析具体案由,合同纠纷案件中数量最多的案件是借款合同纠纷案件,为190件。在劳动争议纠纷案件中,有50件劳动合同纠纷案件。在物权纠纷案件中,物权保护纠纷70件、物权所有权纠纷25件、用益物权纠纷12件。侵权责任纠纷中,包含10件机动车交通事故责任纠纷。15件人格权纠纷案件全部为生命权、健康权、身体权纠纷。

(四)民事检察适用听证制度案件的地域分布分析

检察机关在办理民事诉讼监督案件中实施听证的情况,存在明显的地域差异。适用听证制度较多的省份,一般是听证制度比较完备、开展听证有一定经验的地区,主要集中在云南、山东、江苏等省份。在2017年实施听证的民事裁判结果监督案件中,云南省330件、山东省75件、江苏省35件、海南10件、新疆10件。在2018年实施听证的民事裁判结果监督案件中,云南省460件、山东省160件、江苏省25件、重庆市20件、江西省12件。2017年至2018年,云南省办理民事裁判结果监督案件实施听证的有790件,占全部1290起案件的61.2%。山东省为235件,占比18.2%。江苏省60件,占比4.7%。重庆为20件,占比1.6%。云南、山东、江苏、重庆四省在办理民事裁判结果监督案件中实施听证的案件数量,占全国的85.7%。

二、问题检视:民事检察听证制度运行中存在的主要问题

(一)适用听证制度案件的总体数量较少

根据有关数据,2017年至2018年,全国检察机关办理民事裁判结果监督案件105100件,其中适用听证制度的案件只有1290件,占比仅为1.23%,适用听证制度的比例较低。2017年至2018年,全国检察机关分别办理了65100件民事执行监督案件和34800件审判人员违法行为监督案件,其中适用听证制度的民事执行监督案件为240件,适用听证制度的审判人员违法行为监督案件为100件,占比均在0.3%左右。《监督规则》中规定的民事检察听证制度的作用并未得到充分发挥,在实践中几乎处于“休眠”状态。如此低的数量和比例,也说明检察机关在办理民事诉讼监督案件的过程中未将听证作为一项优选程序,甚至也未将其作为可选程序加以适用。除了实施听证的案件总数较少外,省级院在办理民事诉讼监督案件过程中也很少组织实施听证。

(二)民事检察听证制度适用不均衡

民事检察听证制度的适用情况,在不同地区之间存在显著差异,在一定程度上也反映出各地对听证制度的重视程度。另外,各级检察机关适用听证制度的情况也存在差异。2017年至2018年,在全国检察机关办理的民事裁判结果监督案件中组织听证的案件,基层院与市级院合计占比为98.1%。在民事执行监督和审判人员违法行为监督案件中组织实施听证的,基层院和市级院所占的比例约为99%。省级院和最高人民检察院几乎没有在民事诉讼监督案件中适用听证制度,适用层级不均衡问题亟待破解。

(三)启动听证的标准把握不一致

《监督规则》第57条规定:“人民检察院审查民事诉讼监督案件,认为确有必要的,可以组织有关当事人听证。”应该如何理解“确有必要”,不同检察机关采取了不同的判断标准,这就造成了听证制度适用的困境。一是听证制度的启动存在较大的裁量空间。《监督规则》的这一规定过于原则,并没有细化规定哪些情形属于“确有必要”,这就给检察机关判断何种情况为“确有必要”带来了过大的裁量空间。二是各地检察机关对于应当听证案件的标准把握不一致。由于各地民事检察发展的不平衡,以及对于听证的理解、重视程度不同,导致有的地区积极适用听证制度,探索并完善听证制度,有的地区则因为听证标准不够明确,将这一制度“束之高阁”。三是听证制度缺乏制度刚性。

(四)听证程序有待进一步规范

《监督规则》中对于民事检察听证程序只着重规定了实施听证过程中的发言、举证质证顺序,属于对听证事中程序的规定,对听证的事前程序和事后程序事项的规定并不详尽。即便是已有规定的听证事中程序,也未对听证实施过程中需要告知当事人的权利义务、主持人及其他参与听证人员的发问顺序等进行规定,导致各地在实施听证过程中的程序处置也不尽相同。一个程序的有效运行,必须要有较为完整且安定的程序流程,让当事人有足够的程序预期。否则,当事人、听证参与人在不知道听证具体流程的情况下,很难作出有效的应对,也难以实现听证的预期效果。即便是已有规定的发言、举证质证顺序,也非常类似于民事审判程序,并不符合民事检察听证的制度目标和检察属性。另外,确定听证参与人的标准不明确。何种案件需要邀请人大代表、政协委员等人员参与,何种案件需要人民监督员、人民调解员、专家咨询委员参与,何种案件需要当事人所在单位、居住地的居民委员会委员参与,邀请各类人员参与听证应当遵从什么标准,哪些案件的听证仅仅由检察人员参与即可等,在实践中也未形成统一标准。

三、对策建议:完善民事检察听证制度之具体进路

(一)高度重视民事检察听证制度建设

《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》在“保障人民群众参与司法”的宏观规划中特别提到“在司法调解、司法听证、涉诉信访等司法活动中保障人民群众参与”。民事检察听证作为司法听证的重要组成部分,也承担着保障人民群众参与司法的功能。张军检察长指出,要做强民事检察工作,进一步拓宽思路、积极作为,将民事检察工作做得更实、更富成效。民事检察听证制度可以邀请人大代表、政协委员、人民监督员、居委会会员等社会人士参与,这是检察机关接受人大监督、人民群众监督的有效途径,有利于民事检察工作赢得社会的认可,实现民事检察工作的双赢多赢共赢。重视并不断完善民事检察听证制度,是积极作为、做强民事检察工作的重要组成部分,有助于检察机关规范办理民事诉讼监督案件。民事检察听证制度,是检察机关行使民事检察调查权的重要手段。在对民事检察抗诉工作提出精准化要求的今天,民事检察人员仅仅通过审查案卷等“坐堂办案”的方式,已经无法保证办案的质量。实施民事检察听证,通过直接听取当事人的主张,可以增强检察机关司法办案的亲历性,进而提升民事诉讼监督的精准性,达到“监督一案、教育一片、影响社会面”的目的。民事检察部门应当重视民事检察听证制度建设,健全并完善制度内容,在合理范围内最大限度地发挥听证制度的功效,避免使听证制度流于形式。

(二)不断加强民事检察听证制度的实践运用

一项制度的发展完善,总是从理论到实践,再由实践反作用于理论的过程,制度的完善是不可能一蹴而就的。民事检察部门在办理民事监督案件过程中,要根据案件的实际情况,积极主动开展民事检察听证。根据现有数据分析,民事检察听证制度的发展存在明显的地区差异,部分地区已建立了较为完善的民事检察听证规则,在办理案件过程中普遍地适用听证制度,通过组织听证来查清事实、化解矛盾。听证程序与法院的庭审程序具有一定相似性,检察人员通过主持、参与听证,能够增强办理民事检察案件的水平和能力,强化案件办理的亲历性,提升案件的办理质量。从适用听证制度的检察机关层级来看,民事检察听证主要由县级院、市级院实施,而省级院、最高人民检察院则很少开展民事检察听证。但是民事裁判结果监督案件,却是大量集中在省级院和最高人民检察院。因此,省级院和最高人民检察院应当积极适用民事检察听证制度,提高案件办理质量,通过司法办案发挥对下指导功能。

(三)科学引导适用民事检察听证制度的案件类型

《监督规则》第57条规定启动民事检察听证的条件,是检察机关认为“确有必要”时,依职权进行启动。启动听证程序的职权主义,是检察权区别于审判权的重要表现。否则,就可能出现检察案件“审判化”的倾向,不利于充分发挥检察机关的法律监督权能。要厘清何为“确有必要”,就必须明确检察机关适用听证制度的案件类型。对于民事诉讼监督案件,可以引导在以下几类案件中进行听证:一是检察机关拟作出抗诉决定或者再审检察建议的案件。听证制度的设计目的之一,在于权力机关实施的行为可能会损害、改变相对人利益时,通过听证程序听取当事人意见,保障当事人发表意见的权利,为权力机关的有关行为提供依据。检察机关决定提起抗诉或者再审检察建议的行为,已经是意图改变已生效法律文书的判决结果,破坏判决的安定性,给被申请人造成程序上、实体上的不利。通过听证程序,检察机关向当事人释明查清的新事实、抗诉争议焦点等,让申请人和被申请人充分发表意见,可以有效提高程序的正当性和抗诉的精准性。二是涉及国家利益、社会公共利益或社会影响较大的案件。例如,检察机关办理支持起诉的民事案件,案件往往涉及国家、集体利益或者当事人处于弱势地位,为了提升支持起诉案件的社会效果和准确性,增强检察机关的司法公开性和社会参与性,提高人民群众对检察机关司法办案的认可度,检察机关可以启动听证程序。据了解,昆明市检察院在办理涉及群体性案件、农民工讨薪案件等支持起诉案件中,注重听证制度的适用,有效化解了社会矛盾,取得了良好的法律效果和社会效果。三是案情复杂、在事实认定或法律适用方面存在较大争议的案件。对此,检察机关通过书面审查以及询问当事人等方式,已无法对案件作出准确判断,或者作出的判断可能会产生较大争议。为查清案件事实,检察机关可举行听证,让案件双方当事人充分发表意见。同时,借助专家、学者等听证参与人的专业意见,辅助检察机关对案件作出更加准确、恰当的判断。四是拟作出不支持监督申请决定,但存在申诉信访压力的案件。检察机关办理的民事诉讼监督案件中,部分案件由于存在较大申诉信访压力,检察机关迫于压力作出了抗诉或再审检察建议。这种监督非但不是对民事案件的精准监督,反而大大降低了民事检察监督的质量,成为无效监督。对于这类案件,有必要启动听证程序。在公开的听证程序下,让当事人发表意见,由检察机关进行释法说理,进而促成案结事了,化解申诉信访矛盾。

(四)合理规范民事检察案件的听证程序

虽然《监督规则》规定了听证程序的发言、举证、质证顺序,但是这种规定过于粗略,且模仿法院庭审程序的痕迹较重,有另设“审判”程序之嫌,不符合民事诉讼监督办案中举行听证的实际需求。有的观点认为,在实践中较为符合民事检察办案需求的听证程序,大致分为五个步骤:一是由主持人宣布听证会纪律及双方当事人的权利和义务;二是案件承办人陈述案件审查认定的基本事实及法院判决情况;三是双方当事人分别陈述有关情况;四是辩论和质证;五是双方当事人、听证参与人签字。通过对各地听证笔录进行分析可知,各地听证程序并不完全一致,有的检察机关在听证程序中省略了上述第二个阶段,即没有案件承办人的陈述介绍。有学者特别提出了检察机关要向参与听证的主体通报办案中发现的问题,并让当事人发表意见。但即便是上述五个步骤的听证实施程序,也存在一定不足。对此,必须对听证的程序流程进行规范。根据各地实践经验,并在现存听证程序的基础上进行完善优化,民事检察听证制度应当大致分为听证准备阶段、听证实施阶段、听证结束阶段。听证准备阶段主要是:确定案件符合启动听证的条件,根据具体案情确定听证参与人,确定听证时间、地点,告知当事人听证的时间、地点、听证参与人以及启动听证的原因等。听证实施阶段主要应当划分为以下步骤:一是宣布听证会议纪律及当事人权利义务;二是宣布听证参与人姓名、职务并询问当事人是否要求回避;三是听证主持人简要介绍法院审判过程,向当事人释明检察机关查明的新事实、检察机关的案件承办意见;四是当事人对检察机关的意见发表意见;五是检察机关、申请人、被申请人依次举证,申请人、被申请人依次质证;六是听证参与人对当事人进行发问;七是当事人进行听证辩论;八是试行听证和解;九是核对笔录并签字。通过对听证实施程序的制度性规定,进一步规范听证笔录,实现听证笔录与法院庭审笔录一样的法定化。听证结束阶段,应当根据案件的不同情况以及与其他制度的衔接情况作不同处理。但最重要的是在听证结束后,听证参与人要以口头或者书面形式发表听证意见,为检察机关的办案提供参考。另外,在监督实践中应当做好听证制度与专家咨询论证制度、检察和解制度的衔接和配合,最大限度地发挥听证制度的功效,实现精准监督与案结事了的双向关照。