周采芹:虎父无犬女

刘文文

上海的女儿

当我们回首七十年祖国春华秋实的时候,讴歌岁月巨变是一种视角,描写她的儿女走向欧风美雨、完成独立骄傲的人生,同样是一种深沉的角度、思索的视野。它不但不肤浅,而且在丰富了我们见识的同时,讲述了一个真理:只要自由而坦荡地活,都会是出彩的人生。譬如《上海的女儿》。

在中国上个世纪大时代的长河浪花中,每一个家族和个人的遭际都写得出一部长篇小说。《上海的女儿》就是这样一部别开生面又深刻剖析时代与人生的电影;这个人生属于一位传奇女性——周采芹。

周采芹来到人间时是中国阳光风雨交替的年代。作为一代京剧大师周信芳的女儿,她最初降生的摇篮是一个戏箱,而这似乎也为她之后的流浪埋下伏笔——幼时她已被母亲送出国门,在英国的颠沛流离中读书成长。那个她生于斯却不能长于斯的上海,就是她童年梦中的记忆,而中国自建国以来的曲折历史成了她一生在海外漂泊的背书。

和父母的命运不同,这个上海女子在欧洲开始了她传奇人生。她在欧洲一个个舞台上光彩夺目,成为了唯一在伦敦成功的华裔明星。然后她转战美国,在好莱坞续写传奇,从首个007华裔邦女郎到征服美国演艺圈,她坦承她的人生哲学是“独立和自由”。但是,她对自身几重角色的排序是:一个中国人,一个伟大艺术家的女儿,女人,演员。周采芹离开上海时,父亲赠她一本毛笔手抄的剧本《文天祥》,对她说:“你要永远记住你是一个中国人。”

1982年,周采芹回到了思念许久的故乡——上海。她也终于亲自来到父亲的骨灰盒前祭祀,诉说一份对父亲的怀念。在经历了人生的种种后,周采芹学会了宽容,写下自传《上海的女儿》。这本书的深刻之处在于毫不掩饰地告诉观众,一个大时代如何给了一个中国女人别样的人生体验,还谱写了上个世纪一个具有文艺天赋的中国知识女性的道路。地球有足够空间盛下几十亿人的遭遇,你和远方的祖国有着同样的命运,世界和国家每十年都在巨变,三十年就天地翻覆,等不及你的哀怨和悲伤,但会点赞你的不屈不挠。你用一生换回“上海的女儿”五个字,也许认为已经值回全部付出,然而这五个字未必等同于你一生付诸的坚执追求。

父亲给了她一个戏剧的梦,母亲给了她独立的意志,而她自己则带着天生的激情和桀骜的个性,在东西方文化的碰撞中汲取生养的活力,给自己创造了一种充满奇彩的生活。周采芹的一生,就像《纽约时报》对《上海的女儿》评价那样:“扣人心弦。”

to meet Tsai Chin

“周采芹是东方的 Melina Mercouri”,资深媒体人邓小宇这么说。以下是他描述第一次见到周采芹时的情形。

如果你看过梅莲娜·梅尔库丽的电影——《别在星期天》、《费德拉》、《夏夜十点半》,或者《通天大盗》(相信你不会忘记她在片中的笑声吧),你就会明白我为什么这么说。事实上,第一眼看到周采芹的时候,我已立刻有曾经相识的感觉。当时她是在怠倦地、风霜地、冷漠地、懒洋洋地、洞悉一切地挨在一张沙发上,看见她这个样子,很自然就觉得她那凌乱的鬈发、那张充满岁月痕迹的面孔、那对敏锐的眼睛,以及那把低沉沙哑的声线,都是意料中事,当她用力去吸啜她手中那根香煙,好像不肯放过每一条烟丝,直把尼古丁当做她生命的养料时,我心里面已经知道——thats it!周采芹完全是那种女人﹐那种火爆、坚强、充满斗志、充满生命力、overpowering的女人,像Bette Davis (贝蒂·戴维斯)、像Lauren Bacall(劳伦·白考尔)、像Juliette Greco(茱丽叶·葛蕾柯)、像 Sonia Rykiel(桑丽卡·里基耶)、像 Maria Callas(玛丽亚·卡拉斯)、像 Eartha Kitt(厄莎·凯特)、像越路吹雪,像…… Melina Mercouri!

邓小宇访问周采芹的时候,正巧是她刚刚离开北京途经香港,妹妹周采茨便发挥PR本色,把握机会,将名人“Tsai Chin”介绍给本地媒体及文化圈。翻看这个时期的周采芹旧照,尽管已介中年,仍然留有巨星的韵味。当时邓小宇是这样形容她的:那晚,周采芹就是那样,一口气“接见”了十多人,我说“接见”,绝对不是指周采芹的态度傲慢,或者摆架子,而是她有一股与生俱来的气势、威严,令所有人都甘于“被接见”。

在西方戏剧界,周采芹用“Tsai Chin”这个艺名,难以让人联想起她和周信芳的关系,当然在伦敦知道这位戏剧大师的人也是寥寥无几。在一个完全陌生的环境下,周采芹算是成名得很早。1958年,英国畅销书作家理查德·梅森的小说《苏丝黄的世界》被搬上纽约百老汇,首演的女主角是越裔法国演员阮兰丝,翌年在伦敦西区重演时,则换成了未满23岁的Tsai Chin。一时之间,“苏丝黄”红遍伦敦,旗袍也成为伦敦最时髦的衣服,拉直并染黑头发、画杏仁眼是最风靡的潮流。伦敦西区威尔士剧院的灯箱广告上,周采芹的名字整整挂了3年。伦敦一家动物园还将一只刚出生的小豹子命名为“Tsai Chin”。 唱片公司也找到周采芹为她出唱片,周采芹成为首位在英国出版中英文唱片的中国歌手,其中,中英文版本的“Ding Dong Song(第二春)”一曲曾在亚洲连续两年独占排行榜首位。不过,周采芹在成熟之后认为,这部舞台剧其实缺乏深度,但因为满足了西方人的东方想象而轰动一时。

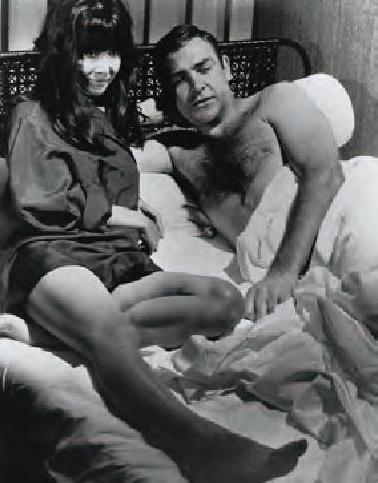

在当时的欧美,亚裔演员不可避免地会出演一些重复化的类型角色。周采芹自然也当过花瓶,演一些可爱的中国娃娃。“你做了很重要的事,或者演了一些很厉害的戏剧,但是没人去看,一说邦德,哇!” 作为首个华裔邦女郎,周采芹在《007之雷霆谷》搭档肖恩·康奈利演出,尽管戏份不多,后来又出演《007之皇家赌场》。“我总说自己很幸运,因为我有两个最棒的邦德先生,最帅的。”

“苏丝黄”之后,再要找一些有同样分量的东方角色实在很难,那时候,周采芹便去cabaret 表演。 “I received my best training from the cabaret!” 她斩钉截铁地说。周采芹的见解是,在舞台上,对着千百观众,两者之间始终有一段距离,所以演员可以完全漠视观众的存在,专心演戏。但cabaret是要在狭小的空间内,面对十多二十位观众,你绝不能忽视他们,这是需要很大的勇气和无比的信心。 “当你走上台的时候,台下的观众是在吃东西、谈天、嬉笑,没有人会理会你,你一个人要站在台上等、等、等,一直等到他们静下来,那段等待要有很坚定的意志,不然你永远不可能赢到观众来你那边。”

当晚的见面会上还有资深剧场导演黄清霞博士,她和周采芹比较起她们出演过的戏剧:

“I did Shakespeare!” 采芹说。

“I did Pinter!” 清霞说。

“I did Strindberg!” “I did Ibsen!” “I did Racine!” “I did Chekov!” “I did Pirandello!” “I did Tennesee Williams!”

“I did Jean Genet!” “I did ……”

但见她们一人一句 I did this,I did that,有如急口令,十分滑稽,结果在场一位忍不住,大叫一声:“I did the wine!” 然后拿起手中酒杯一饮而尽,才结束了这场 I did 大战。

整场见面会,周采芹令邓小宇印象最深刻的是她那股overpowering 的气势,淹没了在座的每一个人。其实当晚不少人士都是独当一面、本身已经十分够 overpowering 的,像妹妹周采茨就一向都很bossy、很pushy。黄博士,只要触到她的领土——戏剧,亦马上会变得十分戏剧化,滔滔不绝。但他们所有人加起来,都敌不过一个周采芹!她的目光、眼神、语调、表情、姿势、小动作,都需要所有人极度地集中精神和付出大量的注意力,才可以一一消化。

周家全家福。中间两位为周信芳和夫人裘丽琳,右二为周采芹。

周采芹在皇家戏剧学院时与一名中国商人结婚,生下一子,图为她第二任丈夫彼得 · 科。两段婚姻后,周采芹没再结婚,认为婚姻不适合事业型女人。

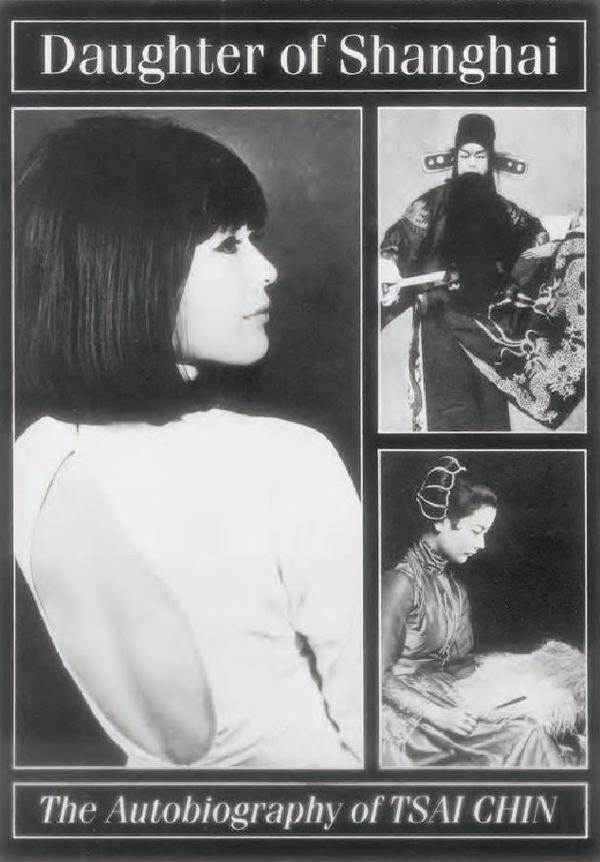

周采芹自传《上海的女儿》

“苏丝黄”红遍伦敦,旗袍也成为伦敦最时髦的衣服,拉直并染黑头发、画杏仁眼是最风靡的潮流。

作为首个华裔邦女郎,周采芹在《007之雷霆谷》搭档肖恩 · 康奈利演出。

电影版《上海的女儿》里最后深情的一幕。

浪女回头

拥有四分之一英国血统的上海千金小姐裘丽琳对闻名天下的“麒麟童”周信芳一见倾心,不顾家人反对,不顾对方已有家室,穿着睡衣拖鞋便与家庭决裂,背负私奔恶名也要义无反顾地跟着心上人浪迹天涯。这是当年一段传奇。

周采芹也向往父母之间的爱情。不过,她给男人的排序是:父亲、儿子、朋友、情人,最后才是丈夫。是她觉得牢固而恒久的两性关系可遇而不可得?是父亲的完美形象,让她很容易看到男人的缺陷?反正,20世纪六十年代恰好是反叛的年代,周采芹真是如鱼得水,过得花团锦簇,夜夜笙歌。弟弟周英华著名的中餐厅“周先生”开业之初,她让追求者们轮流请自己吃饭,持续三个月……总之,那份迷醉、狂野的生活,就连当时的西方人看来也是很恣意的。

1974年,周采芹遇到人生最大的危机:因为贷款太多投资房地产,经济大衰退令她身无分文。走投无路之际,她吞服大量安眠药,幸而获救。其实财务状况不是导致周采芹心理崩溃的全部原因,她的精神状况早已持续低迷:连续八年与上海音訊断绝,对父母的担忧与日俱增;独在异乡为异客,难免有疏离感;外籍演员相对稀少的演出机会,难以获得经济上充分的安全感;跟爷爷奶奶长大的儿子与自己有些生疏;更要紧的是,走马观花似的情感生活,或许能让年轻人觉得眼花缭乱,然而,当一个女人将近四十岁,人生的浓度和重量都堆积在不充分的快餐式感情中,也是不能承受之轻吧。

弟弟安排她到餐厅做侍应,她还做过打字员,干过零工。后来她到波士顿塔夫茨大学攻读博士学位,大学“规范安全的环境把世上的诱惑挡在了门外,我再也不要东跑西颠才觉得有活力,也不用在谈情说爱里逃遁躲避”。从内心生长出的安宁与定力,真正搭救了她。

1990年代以后,周采芹还拍过一些电影,包括《喜福会》(1993年)、《艺妓回忆录》(2005年)、《新铁金刚智破皇家赌场》(2006年)。她的演艺生涯相当之长,到2008年还在内地剧集新版《红楼梦》中担演贾母一角。当时网友评论纷纷,说周采芹版的贾母“很凶”。

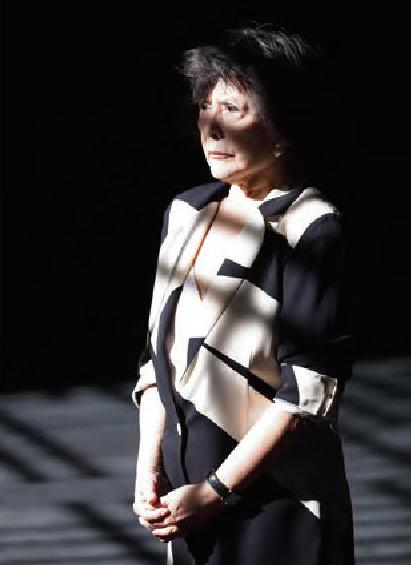

七十年代那场劫难后,每到境遇和情绪低落之时,周采芹的脑海里会交替出现扑向铁轨的安娜·卡列尼娜和在掌声中上台领奖的居里夫人,“我当然选择扮演居里夫人”。后来,她真的在美国领过许多奖项。她的面容也渐渐被“镀上”一层刚毅。或许,这就是她为什么演不了“慈祥版”贾母。一脸的倔强与骄傲,周采芹走过了80多年的岁月,一切都已看淡,唯一的遗憾,就是没有和父母告别。但也因为此,周采芹才要活得比谁都刚强,努力把命运掌控在自己手中。

“人生本是戏”,艺术和生活的边界模糊了一个上海名门之后的海外闯荡,她历经繁华,也尝尽苦涩。周采芹刻入骨髓的坚毅与勇气,使得耄耋之年的她仍在演艺道路上坦荡无畏地续写传奇……