基于主成分分析的郑州市小蜂螨暴发风险等级评价

程娴 唐淼 吴元翠 李方东 袁媛 余林生 毕守东

摘要 小蜂螨作为亚洲地区主要的蜜蜂害虫,严重阻碍了蜂产业的健康稳定发展。定量描述小蜂螨的暴发风险等级可以为该螨的早期防控提供一定的科学依据。本研究根据郑州市1991年至2010年的气象数据,利用主成分分析法将小蜂螨暴发地的6个相关气象指标转换成3个相互独立的综合指标,再对综合指标值进行加权相加得到各年小蜂螨暴发风险的综合评价值,并对其进行等级划分,分别得到各年小蜂螨的暴发风险等级。其中除2006年外,其余年份均与实际调查结果相符,其等级评价正确率达90%。根据不同的暴发风险等级,需要采取不同的防御手段,特别是对当年小蜂螨暴发风险等级较高的地区应加强监测,做好防治工作。

关键词 小蜂螨; 主成分分析; 综合指标; 暴发风险等级

中图分类号: S 895

文献标识码: A

DOI: 10.16688/j.zwbh.2018335

小蜂螨Tropilaelaps mites属寄螨目Parasitiformes,皮刺螨科Dermanyssidae,热厉螨属 Tropilaelaps,又名小螨。在亚洲地区该螨是一类比大蜂螨危害更大的蜜蜂害螨[1]。小蜂螨主要寄生在西方蜜蜂的子脾上,寄生率高达 90%左右[2],其繁殖快、携播期短,靠吸食幼虫和蛹体汁液进行繁殖,经常造成大量封盖幼虫无法化蛹,或蛹体在巢房腐烂,勉强出房的幼蜂残缺不全,致使蜂群的生产力严重下降。如果对发病群不加控制,极易造成全群烂子覆灭。

1961年小蜂螨首次在菲律宾的东方蜜蜂死蜂标本上发现[3],随后由于蜂群的转地饲养以及进出口活动,很快扩散到巴基斯坦、缅甸、斯里兰卡等国家。截至目前,小蜂螨主要分布在热带与亚热带地区,受小蜂螨危害严重的国家主要有菲律宾、缅甸、阿富汗、越南、泰国、巴基斯坦等[4]。欧洲地区还没有小蜂螨为害的报道[5]。中国也是受小蜂螨为害较为严重的国家。1958年江西省在少量蜂群上发现有小蜂螨,1960年,江西省和广东省养蜂区出现大量小蜂螨为害,此后逐渐向其他地区蔓延,现在已经遍及全国养蜂地区,特别是气候温暖的长江以南地区,蜂群往往全年被寄生。因此对小蜂螨的研究已经成为蜜蜂病虫害研究中备受重视和关注的主要问题。

有关小蜂螨的分布特征[5]、生物学特性[68]以及生物防治[4,910]等方面已有较多报道,但是通过建立数学模型定量地评价小蜂螨暴發风险等级则未见报道。本文基于主成分分析法将小蜂螨暴发区域的6个相关气象指标转换成3个相互独立的综合指标,再对综合指标取值进行加权相加,得到各年小蜂螨暴发风险的综合评价值,定量地刻画了小蜂螨的暴发风险等级,以期为该螨的早期防控提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 数据及来源

选取距离郑州市气象站最近的小蜂螨暴发区为样本地。获取郑州市1991年至2010年逐日气象数据,数据主要来源于中国气象科学数据共享服务网 (http:∥data.cma.cn/)。

1.2 方法

1.2.1 气象指标选取

温度和湿度是影响小蜂螨发育与生长的主要因素。本文选取降水量、平均气温、平均相对湿度、日最低气温、日最高气温、最小相对湿度6个气象指标用于主成分分析。

1.2.2 风险等级评价标准

在国家蜂产品产业技术体系2015年度项目的研究中,体系专家依据2000年至2010年新乡养蜂综合试验站和金华养蜂综合试验站中部分示范县上报的小蜂螨发生情况,将小蜂螨暴发风险划分为4个等级。其中,0级:1房内发现蜂螨数量=0头;1级:1头≤1房内发现蜂螨数量≤2头;2级:3头≤1房内发现蜂螨数量≤4头;3级:1房内发现蜂螨数量≥5头。

1.3 数据处理

1.3.1 数据标准化

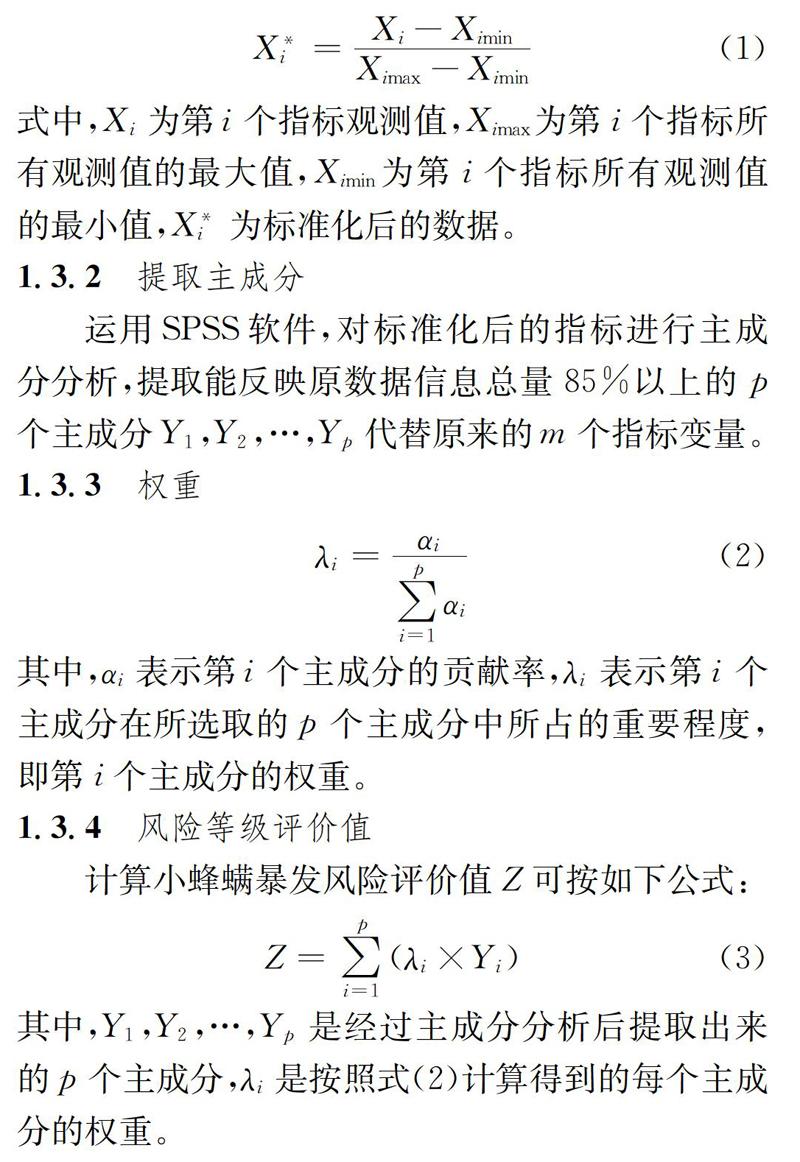

基于min-max标准化法,利用MATLAB软件对获取的郑州市1991年至2010年气象数据进行标准化处理:

1.3.2 提取主成分

运用SPSS软件,对标准化后的指标进行主成分分析,提取能反映原数据信息总量85%以上的p个主成分Y1,Y2,…,Yp代替原来的m个指标变量。

1.3.3 权重

1.3.4 风险等级评价值

计算小蜂螨暴发风险评价值Z可按如下公式:

2 结果与分析

2.1 指标分析及主成分的提取

将暴发区域6个气象指标的年数据进行标准化后运用SPSS软件对其进行相关性分析,从而得到各气象指标的相关系数矩阵(表1)。由表1可以看出,6个气象指标之间存在一定的相关性,如果直接用这些指标进行风险等级评价,必然会使信息发生重叠,造成评价结果不准确。因此为了尽量减少信息重叠,本文对该6个气象指标进行主成分分析。

由表2可以看出,第一主成分的方差贡献率为53.858%,第二主成分的方差贡献率为23.820%,第三主成分的方差贡献率为11.352%,前3个主成分的累计贡献率为89.030%,符合累计率85%的原则。因此,取前3项作为主成分因子,其余项忽略不计,这样原有的6个单项气象指标就可以转换成3个相互独立的综合指标。

运用主成分分析法计算出所取主成分因子的成分载荷矩阵(表3)。从表3的分析结果可以看出,第1主成分主要包括平均气温、日最低气温、日最高气温、平均相对湿度;第2主成分主要包括降水量;第3主成分主要包括最小相对湿度。以Yi表示第i个主成分即综合指标, X*i表示各个单项指标的标准化值,根据载荷矩阵可得主成分方程为:

将各年各个单项指标的标准化值代入主成分方程(4)~(6)即可得到1991年至2010年各年的3个综合指标得分,并根据min-max标准化法对综合指标得分进行标准化处理。

2.2 权重的确定

由表2可知前3个综合指标的方差贡献率分别为53.858、23.820、11.352,根据公式(2)即可算出各综合指标的权重分别为0.605、0.268、0.127。

2.3 综合评价值

将以上得到的各年3个综合指标得分和每个综合指标的权重代入公式(3),计算得到郑州市1991年至2010年各年小蜂螨暴发风险的综合评价值(表4),其值越小,暴发风险越大。由于求得的暴发风险的综合评价值区间为0~1,用0.27的间距将综合评价值等距地划分为4个等级: 0≤综合评价值<0.27,暴发风险等级为3级;0.27≤综合评价值<0.54,暴发风险等级为2级;0.54≤综合评价值<0.81,暴发风险等级为1级;0.81≤綜合评价值<1,暴发风险等级为0级。由表4可以看出,根据本文的计算方法,1996年的暴发风险等级为3级,1997年、2003年的暴发风险等级为2级,2004年至2010年的暴发风险等级为1级。国家蜂产业技术体系岗位科学家余林生主持的蜂产品产业技术体系2015年度项目调查获得的实际暴发等级,1996年为3级,1997年、2003年和2006年为2级,2004-2005年,2007-2010年为1级,列于表4,暴发风险综合评价值等级与实况相比,仅2006年的暴发等级有所偏差,由本文计算的综合评价值划分2006年的暴发风险等级为1级,而实际暴发等级为2级,其余年份的暴发风险等级均与实际调查结果相符,两者是一一对应的。这样10年的资料,结果只一年有误差,准确率可达90%。

3 结论与讨论

小蜂螨作为亚洲地区主要的蜜蜂害虫,会直接导致蜂产品产量锐减,间接影响依赖蜜蜂授粉的各类作物产量,不利于生态环境的健康可持续发展。据报道,在南方(广东等地)的蜂群中每年3月份就能见到小蜂螨,而北京、河北等华北地区要到6月中旬左右才能在个别蜂群中看到,东北地区发现小蜂螨还要晚一些。但到7月以后,小蜂螨的寄生率不断上升,9月会达到最高峰,到了11月以后,当外界气温下降到10℃以下,华北地区的蜂群内又基本看不到小蜂螨[11]。而在长江以南不少地区蜂群终年都有小蜂螨的寄生,尤其在雨水较多的年份或阴雨连绵的天气发病率较高。由此可见,温度和湿度直接影响着小蜂螨的暴发程度。根据小蜂螨的这种生物学特性,本文选取了与温度和湿度相关的6个气象指标,利用主成分分析法研究了小蜂螨的暴发风险等级。结果表明,运用本文方法计算得到的小蜂螨暴发风险等级90%与实际调查结果相符。这是因为小蜂螨的暴发程度不仅与气候有关,还与蜂群饲养模式、蜜蜂品种、蜂场卫生环境、蜜粉源植物等因素相关。本文仅选取了较为重要且易于获取数据的气候因素用于建立模型。为了更好地评定小蜂螨暴发风险等级,下一步将考虑加入更多可量化因素进行综合评价。

一旦得到小蜂螨的暴发风险等级,便可以根据其等级采取不同的防御手段,特别是对于当年小蜂螨暴发风险等级较高的地区应当作为重点区域,提前加强监测,做好防治工作。目前小蜂螨的防治工作主要有生物防治和化学防治等。由于小蜂螨只能在成蜂体上存活1~2 d,并且不能吸食成蜂血淋巴,因此可采用人为幽闭蜂王或者诱入王台等断子的方法[9]防治。也可以虫治螨,将交尾后的赤眼蜂放入蜂群,赤眼蜂雌蜂会将自己的卵产在螨卵中,使得螨卵不能正常发育,以此来控制蜂螨对蜂群的危害[10]。还可以利用小蜂螨亲雄蜂幼虫的特性,采用雄蜂脾诱捕治螨[10]。化学防治上常用熏烟剂来熏治蜂螨,也可以使用升华硫防治小蜂螨。很多用来防治大蜂螨的药剂比如缓释型氟胺氰菊酯、硝酸钾和双甲脒的混合溶液等也可以有效防治小蜂螨[12]。生物防治是一种环保型的治螨技术,一般不会影响蜜蜂的健康和蜂产品的质量,因此对于小蜂螨暴发风险等级较低的地区,可以尽量采用生物防治。而对于小蜂螨暴发风险等级较高的地区,则可以化学防治为主,同时加强饲养管理,采取综合措施,以达到更好的治螨效果。

参考文献

[1] ABROL D P, PUTATUNDA B N. Discovery of the ectoparasitic mite Tropilaelaps koenigerum Delfinido-Baker and Baker (Acari: Laelapidae) on Apis dorsata F., A.mellifera L. and A. cerana F.in Jammu and Kashmir, India [J]. Current Science, 1995, 68: 90.

[2] KUMAR R, KUMAR N R, BHALLA O P. Studies on the development biology of Tropilaelaps clareae Delfinado and Baker (Acarina: Laelapidae) vis a vis the threshold stage in the life cycle of Apis mellifera Linn. (Hymenoptera: Apidae) [J]. Experimental and Applied Acarology, 1993, 17(8): 621625.

[3] 梁勤,陈大福. 蜜蜂保护学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2009.

[4] SAMMATARO D, GERSON U, NEEDHAM G. Parasitic mites of honey bee: Life history, implications, and impact [J]. Annual Review of Entomology, 2000, 45(1): 519548.

[5] ANDERSON D L, MORGAN M J. Genetic and morphological variation of bee-parasitic Tropilaelaps mites (Acari: Laelapidae): new and re-defined species [J].Experimental and Applied Acarology,2007, 43(1):124.

[6] DELFINADO-BAKER M, UNDERWOOD B, BAKER E. The occurrence of Tropilaelaps mites in brood nests of Apis dorsata and Apis laboriosa in Nepal, with descriptions of the nymphal stages[J]. American Bee Journal, 1985, 125: 703706.

[7] RINDERER T E, OLDROYD B P, LEKPRAYOON C, et al. Extended survival of the parasitic honey bee mite Tropilaelaps clareae on adult workers of Apis mellifera and Apis dorsata[J]. Journal of Apicultural Research, 1994, 33: 171174.

[8] WAGHCHOURE-CAMPHOR E S, MARTIN S J, Population changes of Tropilaelaps clareae mites in Apis mellifera colonies in Pakistan [J]. Journal of Apicultural Research, 2009, 48(1): 4649.

[9] WOYKE J. Survival and prophylactic control of Tropilaelaps clareae infesting Apis mellifera colonies in Afghanistan [J]. Apidologie, 1984, 15(4): 421434.

[10]劉祥伟.生物防治蜂螨的研究进展[J].山东农业科学,2011(4):8689.

[11]杜桃柱,姜玉锁.蜜蜂病敌害防治大全[M].北京:中国农业出版社,2003.

[12]罗其花,周婷,等.小蜂螨研究综述[J].昆虫知识,2010,47(2):263269.

[13]KITIPHONG K, LILIA I G, MATTHEW T, et al. Interactions of Tropilaelaps mercedesae, honey bee viruses and immune response in Apis mellifera [J]. Journal of Agricultural Research, 2015, 54(1):18.

[14]ANDERSON D, ROBERTS J. Standard methods for Tropilaelaps mites research [J]. Journal of Apicultural Research, 2013, 52(4):116.

[15]黄双修. 蜜蜂外寄生螨的主要种类和恩氏瓦螨(Varroa underwoodi)在中国的首次发现[J]. 中国养蜂, 2004, 55(1): 67.

[16]BAKER R A, HICK A, CHMIELEWSKI W. Aspects of the history and biogeography of the bee mites Tropilaelaps clareae and T. koenigerum [J]. Journal of Apicultural Science, 2005, 49(2): 1319.

[17]HOSAMANI R K, SHARMA S K, GULATI R. Pest potential of Tropilaelaps clareae Delfinado and Baker (Mesostigmata: Laelapidae) on Apis mellifera L. colonies in Hisar, India[J]. Honeybee Science, 2006, 26(4):163166.

(责任编辑:杨明丽)