论明代图书出版对明代文化思想的影响*

◎ 蒋志琴

一、明代雕版技术、文教政策与图书出版的兴盛

中国古代雕版印刷术的发明,主要始于大规模文化复制传播的需求、雕版新技术的发明。随着民间对历书、字书、佛经等需求的激增,以及隋唐之际笔、墨、纸等物质条件和锤拓、印章技术等技术条件的成熟,印章技术实现了向雕版印刷术的过渡。印刷术发展至五代形成了一定的规模,官方用它印行儒家经典。其后,历代政府都以刻书印刷为重要的文化建设。明朝朱元璋开国后,尤重文化建设。

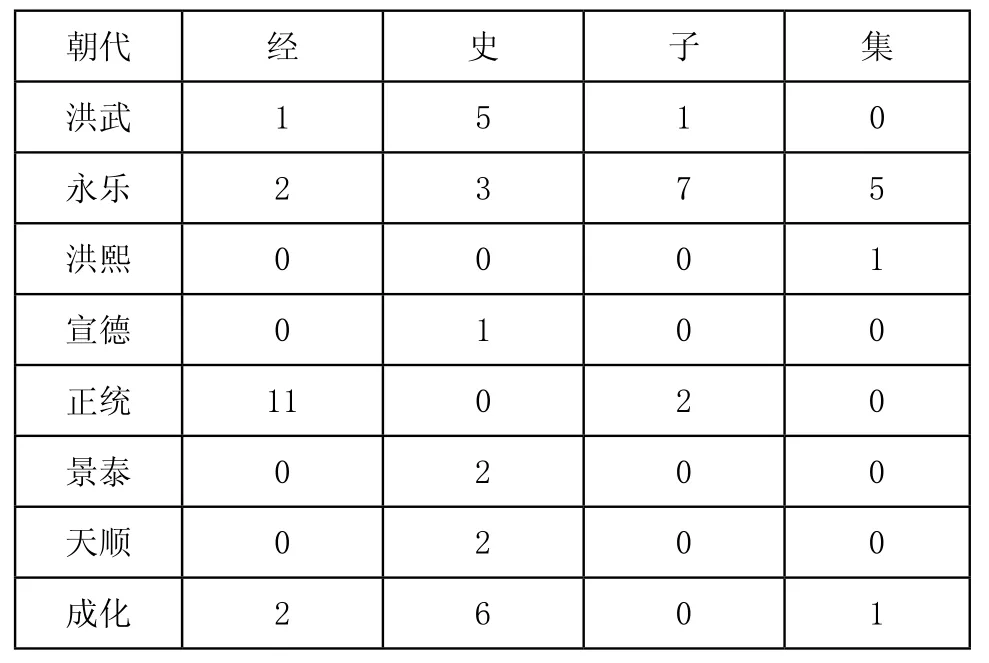

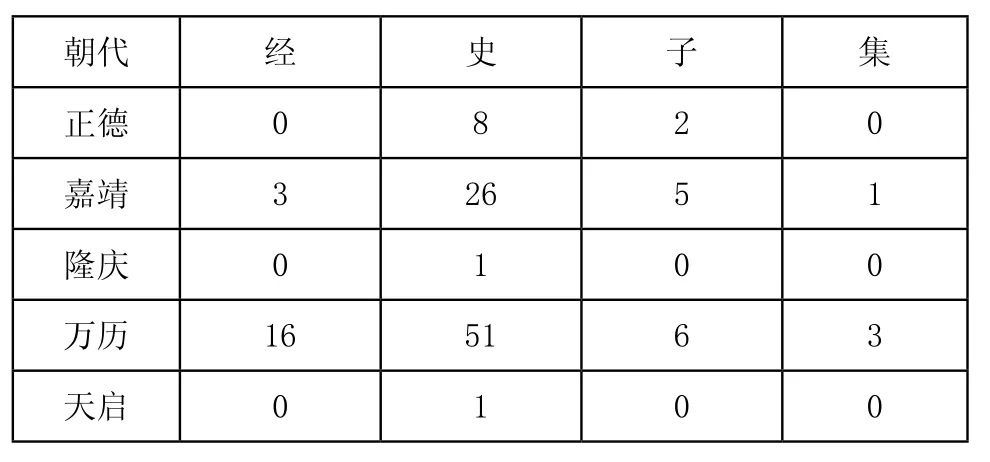

就雕版印书而言,官本雕版始于五代。明代官本雕版因缺乏专门的管理机构,所刻官本较少,坊刻本则大行其道。明代印书主要流行活字印刷,以木活字为多。雕版技术和活字印刷技术的快速发展,极大地促进了明代书坊出版业的兴盛。缪咏禾《明代出版史稿》第二章“明代出书种数”称,明代出书总数高达3.5万种。明代出版业的发达,与刻书原料充足、刊刻成本降低等有很大的关系:当时浙江、福建、安徽等地均大量生产优质纸张;明代制墨业也有明显进步,品种繁多;刻书工价极其低廉。可以说,刻书成本降低,从经济上极大地提高了书坊主刻书的积极性。此外,洪武元年(1368),朱元璋诏“免书籍税”,这就为图书出版业的兴盛提供了政策扶持。需要指出的是,明初重农轻商的经济政策以及文化领域高压政策的恶劣影响,导致这一举措并未立即产生明显的效果,至正德时期(1506—1521),随着政治思想领域的控制松弛和商品经济的高速发展,官刻、私刻才随之获得长足进步。就官刻而言,从现存明代中央政府刊刻书目来看,当时经类、史类、子类和集类的刊刻分别占出版总量的23%、40%、34%和3%;而且,不同时期的经、史、子、集刊刻的数量也有很大的差异,见表1。

表1 不同时期经、史、子、集刊刻数量统计表

续表

从表1可知:(1)明人陆容(1436—1497)云:“宣德、正统间,书籍印版尚未广。今所在书版,日增月益,天下古文之象,愈隆于前已。”其所谓“今”,当指成化以来、嘉靖与万历年间。此时官刻较多的是史类书籍而非经类书籍。清代学者王夫之以“玩”字概括明代史书的特点。所谓玩,就是喜而弄之,是为了适应商业化、娱乐化的需求而生产图书。因此,其所生产的图书质量堪忧。(2)与史类书籍相比,正统以后官方经类书籍的刊刻呈现下降趋势。由此可见,明初统治者制定礼律导民、用历代典范为臣民提供殷鉴等文化政策的导向功能已逐渐失去效用;也可看出明代统治者在思想领域的控制力正逐渐减弱。

与之相比,私刻图书中数量最大的是儒家经典著作和经典注评、科举考试用书(市场需求最大、福建书坊刊刻为主),其次是小说、戏曲类书籍(90%以上的小说和戏曲为书坊刊印)。它显示了明代私刻图书以名利为归而非以文化责任为重的特点,也可看出读者群体在文化需求上的通俗化、娱乐化等倾向,而这显然与朱元璋以文教立国的文化政策关系紧密。

明代立国之初,朱元璋便以扫荡胡风、恢复汉唐旧制为己任。为了缔造一个长治久安的明帝国,他在开国之初就建立了一套王朝的价值系统,作为教化治民、安定社会秩序的最高指导原则:(1)以明礼法、定律令为先务。朱元璋一生以汉唐盛世为法,意在扭转蒙元统治遗风。其中,明礼以导民(礼教),这是防患于未然;定律以绳顽(法惩),这是惩治于已然。导民以礼与惩治以律,最终为了更好地巩固统治。(2)他认为治民必先治心,须从建立道德价值观念入手,且要能深植人心,其关键在文教。随着各种礼法律令的制定与实施,这套价值系统日益牢固,“明礼”“定律”“教化”成为明初立国的三大柱石,而图书出版的文化政策,正是推行这套价值系统、达到有效统御的重要环节。就图书的征编、印刷、出版、流通而言,有制定礼制律令以导民化俗(如《礼仪定式》《大明律》等);博征历代典范以为臣民殷鉴(如《存心录》《帝鉴》等);征访、编修与出版传播(如《五经集注大全》《四书集注大全》《性理大全》等)。明初政府还颁行《大诰》与《续编》《三编》,规定每户必备一部,且严禁民间随意翻刻。这些文化举措意在统一民众的思想、规范他们的行为。

此外,朱元璋在中央建立国子监,诏令天下府、州、县设立各级学校,以此形成完整的国家教育体系。其后,成祖朱棣尤其重视从太子到大臣子弟、平民百姓等以儒学为基础的文化教育培养。值得一提的是,明代在城乡广设社学,以官立社学发展最为迅猛,如弘治十七年(1504)规定,凡民间幼童十五岁以下者均可入社学读书。当时书院教育和社会教化思潮的勃兴,也推动了社学建设的步伐。明代图书出版的兴盛主要得益于两大因素:一是雕版技术的发达、纸墨和刻书价格的低廉等,为其提供了技术基础;二是明初统治者对文教(尤其是国家教育体系的建设、科举制度)的重视、免书籍税等政策扶持,为其提供了精神需求、经济助力。也就是说,书籍的大量出版、完备的学校教育体系,普遍、快速地提高了民众的文化水平;科举制度的规范和学校教育队伍的壮大,提高了人们对图书出版物的迫切需求,从而进一步推动了图书出版的兴盛。

二、明代图书出版的特点

清代学者叶德辉说:“明人好刻书,而最不知刻书。”甚至有学者称,明人好刻书而书亡。指责明人最不知刻书,是因为明人刻书不注重校雠,常常随意篡改和删削。前者表现为滥刻之风,后者表现为篡改和剽窃之风。

这些风气的形成,始于明人对名、利的执着追求(缺失社会文化责任感),也显示了由市场经济主导图书出版所带来的一系列问题。有学者指出,其问题产生的根源在于:明代没有严格的图书出版审查制度;“(缺乏)一套从中央到地方的、完整的管理机构,而是由相关的职能机构管辖其事。”因为没有明确的管理机构,所以当出版界出现严重问题时,政府只能临时派遣官员前往处理。如《遣官较勘书坊经籍》载:“嘉靖五年(1526),时福建建阳县书坊刊刻寖盛,字多讹谬,为学者病。于是巡按御史杨瑞、提调学较副使邵铳疏请专设官第,于翰林院春坊中遣一人往。寻遣侍读汪佃行诏,较毕还京,勿复差官更代。”因不满于政府对出版管理的疏忽,内官刘若愚《内板经书纪略》说:“凡司礼监经厂库内,所藏祖宗累朝传遗秘典书籍,……库中现贮之书,……日甚一日,若以万历初年较,盖已什减六七矣。既无多学博洽之官,综核齐理;又无簿籍书目可考,以凭销算。盖内官发迹,本不由此,而贫富升沉,又全不关乎贪廉勤惰。是以居官经营者,多长于避事,而鲜谙大体,故无怪乎泥沙视之也。然既属内廷库藏,在外之儒臣又不敢越俎条陈。曾不思难得易失者,世间书籍为最甚也。”

对于明代图书滥刻之风的成因及其解决方案,明清学者各抒己见。清代学者叶德辉说:“先辈云,元时人刻书极难。……故元人著作之存于今者,皆可传也。前明书皆可私刻,刻工极廉。闻前辈何东海云,刻一部古注《十三经》,费仅百余金,故刻稿者纷纷矣。尝闻王遵岩(王慎中)、唐荆川(唐顺之)两先生相谓曰:‘数十年读书人,能中一榜,必有一部刻稿;屠沽小儿,身衣饱暖,殁时必有一篇墓志。’”意思是,因为明代没有图书质量审查制度、刻工报酬低廉,且世人好名(以图书、文字传播名声),所以滥刻之风盛行。为了抑制滥刻之风,明人陆容建议:取法元人,对书坊所刻图书进行质量检查,即“元人刻书,必经中书省看过下所司,乃许刻印”。明人郎瑛在《七修类稿》中提出了设官专管的建议,他说:“为斯文者宁不奏立一职,以主其事如上古之有学官。”

从编撰方法上看,明初中央政府刻书时,便以尊皇权、抑民主为标准,对文献史料、经典(包括对经典的注释等),或任意改编原文,或自行删削内容(著名者如《孟子节文》《永乐大典》),以限制文字传播的内容,从而更好地宣导王朝价值系统。与此目标不同的是,当民间书坊以篡改和剽窃手法出版图书时,更多的是源于出版者对名利的执着追求,他们或偷工减料,或以次充好。对于出版界类似的丑恶行径,明代学者卓发之云:“今科名之陋,陋于八股。八股之陋,陋于坊刻。房书、社业浸滛克栋,捃摭剽剥以自生活,是以不能穷理而适用,使尽去摹仿之旧习,但直露其胸怀而各抒其学术,则孰可用、孰不可用,燎然如观掌,果谁得而瞀乱之。……然则功令之禁坊刻,正可以救科名之敝而起经义之衰。不则势穷则变,物极必反,将来废制科而更端以取士,亦理势所必然也。余谓坊刻可废,而惟出疆载贽之文不可废。……视十余年来坊刻,忽子、忽史、忽经、忽传,若击石火、闪电光,瞥然过眼,不过一瞬,但有言说,都无实义也。昔人谓秦汉以降无文章,乃经济之文莫盛于唐,名理之文莫盛于宋。其剿袭者,风格自卑耳。秦汉以前,自《庄》《列》《荀》《墨》外,何尝无効颦学步之陋文?使当日词坛,如今日坊刻之横行,士不穷理适用而都事剿袭,其不为后人哕唾者几希。”

一言以蔽之:明代图书出版最突出的特点是版刻的泛滥芜杂。无论是书坊主还是士人,其剽窃、剿袭行为都源于求名利之心太重,显示了功利主义对明代文化领域的侵蚀。虽然明政府也颁布了管制民间出版物的一些政策,如关于禁止(禁李卓吾之书)、销毁出版物的某些条例,也时有朝臣提出管制图书出版的“画一之法”,但未见政府有具体的行动。因此,这些问题未能得到妥善的解决。

三、明代图书出版对明代文化思想的影响

明代图书版刻的泛滥芜杂,主要表现为滥刻之风、篡改和剽窃之风盛行。这对明人的文化思想、学习方式等产生了深刻的影响。

首先,明中期以后,大量非儒家经典图书出版物的刊行,使世人的思想、行为方式发生了巨大的变化。万历年间(1573—1620)冯琦《为遵奉明旨开陈条例以维世教疏》云:“近日非圣叛道之书盛行,有误后学,已奉明旨,一切邪说伪书,尽行烧毁。……如有敢倡异说、违背经传及籍口著述,创为私史,颠倒是非,用泄私愤者,俱不许擅刊。……坊间私刻,举发重治,勿饶。奏章中,冯琦将引发世人思想、行为变化的原因归结为坊刻“非圣叛道之书”的盛行。上文已经指出,正统(1436—1449)以后,与史书相比,官刻经书比例呈下降趋势。成化十年(1474),官府还榜示了77部妖书名目。由此可见,明初统治者以图书为辅助手段推行王朝价值系统的目标,已经受到了非圣叛道(异端)思想持有者和接受者的抵制。纵观明史,明中期以后,异端思想与正统思想的相互斗争、吸收、融合,构成了明代思想文化发展的基本脉络。

在明代传统文人心目中,儒家经典是政治、经济、文化的总根源。它维系人心、治道,求学术之明、去非圣之道是士人应有的文化责任。而仁、义、礼、智、信作为儒家的核心价值观,它蕴含在儒家经典原著中;阅读儒家经典,能全面修订学习者的话语体系和心灵编码。在这个意义上我们可以说,阅读经典具有方法论的意义。因此,明王朝以朱熹所注儒家经典四书、五经为科举考试范围,最主要的目的是以此统一民众的思想和行为,从而巩固政治统治。但是,明代中央政府所刻图书以尊君权、抑民主为标准,任意篡改图书(包括经典、对前人注解的限制、对经典文字与史料的删削,最具代表的是《孟子节文》《永乐大典》),这样做虽然有利于思想的统一,然而篡改和删削后的经典之意与原典有了出入,甚至可能造成经典内部的矛盾。由此,它在一定程度上消解了经典权威性。于是,如何恢复经典的原貌、原意等,成为明代一些有识之士在思想、文化、艺术等领域的最高理想。明中期以后文化、艺术领域的复古以求真(未被篡改和删削之真)思路,当与恢复经典的权威性有一定的关联。

其次,明代图书出版数量巨大、质量粗劣,必然导向采撷精华以集其大成(综合)方法的使用,以及自学成才者的出现。如明人王世贞《艺苑卮言》和董其昌《画禅室随笔》都是采撷前人或友人书籍中的精华、略加感悟式评价而成的图书。关于图书出版之盛、之杂等引发的学习方法之变,我们可以明代木刻集古印谱《印薮》为例证。万历三年(1575)《印薮》刊行,作为一部辑录古代印章图像的资料库,其极大地激发了篆刻家、印人学习汉印的热情,以至于出现“家摹人范”的热潮。正如明代书画家董其昌所言:“吾松顾氏《印薮》出,……三家之村,不能见秦、汉之制,得一《印薮》,遂可按籍洞然。”这段话指出了当时世人以《印薮》为篆刻教材进行自学的情况。明代印人吴正旸《印可自序》中甚至自豪地宣称:“余无所师授,以古为摹,融会诸家,独摅心得。”吴正旸所谓的“无所师承”,主要指没有老师面授指导,是自学成才。就其传世印风而言,主要通过学习明代何震等篆刻名家的摹古印谱而上追秦汉。当然,这种仅仅依靠图书自学成才式的印章学习方法,也遭到了明代众多学者的批评。如“大都《印薮》未出之时,刻者病鄙俗而乏古雅;既出之后,刻者病泥迹而失神情”;“如画家之论形模,禅家之参死句”。意思是,与摩挲真实的印章感受其中蕴含的整体美感、得名师口传面授生动活泼的篆刻经验相比,以印章图谱为师的主要问题在于:易得其外在形貌、失其内在神采。由此,如何从版刻图像中得其内在神采的问题,突显在世人面前。这样一来,采撷精华以集其大成的学习方法,具有了针对性的实践意义。

需要强调的是,图书出版兴盛之前,大量的知识和技能未能以书籍的形式保存并得以广泛传播。由此,许多知识和技能成为专门的、地方性的学问,学习者需要通过拜师的方式学艺。图书出版兴盛之后,大量个人的经验知识得以通过文字的形式转化为集体性记忆,不但便于知识的保存和获取(如自学),无形中也降低了教师的地位、拜师学艺的必要性。因为只要具备基本的阅读能力,人们可以凭借自己对书籍的领悟,获得新知识,学习新技能。也就是说,依托成熟的雕版印刷技术,各类图书的大量刊行,人们无须拜师学艺,通过书籍就可以自学成才。这也在无形中颠覆了传统的师道观念。

结论

明代图书出版最突出的特点是版刻的泛滥芜杂。它具体表现为滥刻之风、篡改和剽窃之风盛行。这些特点的形成,与明初大力发展文教事业、明代雕版技术的发达等因素密切相关。它对明代文化思想产生了深刻的影响:(1)明初官刻图书篡改、删削经典的做法,在一定程度上消解了经典的权威性,而民间书坊的仿效,则加快了经典权威的衰落;(2)大量非经典图书的刊行,为异端思想的形成和传播提供了有利的条件;(3)图书出版之泛滥芜杂(数量大、质量低),也促使人们自然而然地使用采撷精华、集其大成等学习方法。由此,如何恢复经典的权威性(或建立新权威)、如何用集大成方法进行艺术创新等问题逐渐突显出来。而对这些问题的不同回答,构成了明代思想、文化、艺术等发展的基本脉络。

注释:

① 肖东发.中国出版史料第一卷·中国印书图书文化的起源[M].武汉:湖北教育出版社,济南:山东教育出版社,2004:198-205.

② 明代有书名可考的木活字本约一百余种,多为万历印本,弘治以前的印本很少见。明代还使用铜活字、铅活字印刷。铜活字印刷技术起源于何时,学术界有不同的看法。史料显示,明代弘治初年(15世纪末),无锡、常州、苏州一带已出现用铜活字印刷的书坊,如无锡华燧会通馆、华坚兰雪堂、安国桂坡馆等。

③ 其中一些精品书籍如吴郡沈辨之(嘉靖间人)野竹斋刻《画鉴》,堪与元刻本媲美;其他如《人镜阳秋》《隋炀艳史》《元人百种曲》等书图绘工细,得到了后世藏家的首肯。

④ 张廷玉,等.明史(卷一)·太祖本纪.北京:中华书局,1974:14.

⑤⑨[23]张琏.明代中央政府出版与文化政策之研究[M].潘美月,等,编.台北:花木兰文化出版社,2006:92-113,71,84-85.

⑥[19]陆容.菽园杂记(卷十).丛书集成新编·册十二[M].台北:新文丰出版公司,1985:129,658.

⑦[22]陈宝良.明代风俗[M].上海:上海文艺出版社,2017:760-761,760.

⑧ 戚福康.中国古代书坊研究[M].北京:商务印书馆,2007:253-254.

⑩ 明代政府之所以重视图书的文化传播、规范功能,是因为图书出版物与政府颁布律令或教喻相比,它具有特殊性:首先,作为精神文化产品,其传播能超越时空的限制,影响范围更为深远;其次,它以文化内容为纽带,能将读者的部分情感和思想紧密连接,更重要的是,它的影响是由内而外、以自觉的方式实现的。

[11] 张学智.中国儒学史·明代卷·导言[M].汤一介,李中华,主编.北京:北京大学出版社,2011:5-16.

[12] 郑师渠,等,主编.中国文化通史·明代卷[M].北京:北京师范大学出版社,2009:321.

[13] 缪咏禾.明代出版史稿[M].南京:江苏人民出版社,2000:382-283,64-65.

[14] 叶德辉.书林清话(卷七)[M].上海:复旦大学出版社,2008:158.

[15] 洪武三年(1370),朱元璋诏设秘书兼丞,典司经籍,后归翰林院典籍掌管。十二年后,设司经局,属詹事院管理。地方政府方面,由十三省地方政府掌管各地的出版事宜。程国赋.明代书坊与小说研究[M].北京:中华书局,2008:54.

[16] 俞汝楫.礼部志稿(卷九十四)·遣官较勘书坊经籍.四库全书·册598.708.

[17] 刘若愚.酌中志(卷之十八)·内板经书纪略.续修四库·册436.546.

[18] 叶德辉.书林清话(卷七)·明时刻书工价之廉[M].北京:中华书局,1957:185.

[20] 郎瑛.七修类稿(卷四五)·书册. 续修四库·册1123.305.

[21] 卓发之.漉篱集(卷十一)·序二·舸阁草序.四库禁毁·集107.490-491.

[24] 冯琦.宗伯集(卷五十七)·为遵奉明旨开陈条例以维世教疏.四库禁毁·集16:13.

[25] 许振东.明代京畿文人编年史[M].济南:山东人民出版社,2017:202.

[26] 张朝瑞.皇明贡举考(卷一).续修四库·册828.153.

[27] [30]祝世禄.梁千秋印隽序[M].黄惇,编著.中国印论类编.北京:荣宝斋出版社,2010:866.

[28] [31]董其昌.容台集(文集卷三).贺千秋印衡题词三则.明董庭刻本.

[29] 吴正旸.印可自序.韩天衡编订.历代印学论文选[M].杭州:西泠印社,1999:490.