袁隆平:让所有人远离饥饿

研究方向初调整

1960年,中国发生自然灾害,出现了空前的粮食饥荒。在一些严重缺粮的地方,饿死人并不罕见。马路边横躺着骨瘦如柴的尸体、因饥饿难耐吃观音土而死的豆蔻年华的少女……这些深深刺激了在湖南安江农校任教的袁隆平,他觉得自己应该为消除中国土地上的贫困和饥饿而努力。

也正是在这一年,他从一些学术期刊上获悉,杂交高粱、杂交玉米、无籽西瓜等都已广泛应用于国内外生产中。这使他认识到:遗传学家孟德尔、摩尔根及其追随者们提出的基因分离、自由组合和连锁互换等规律对作物育种有着非常重要的意义。于是,袁隆平决定调整研究方向,跳出无性杂交、无性育种的困境,走向已显示出生命力的现代遗传学之路。

稻田里的“追梦人”

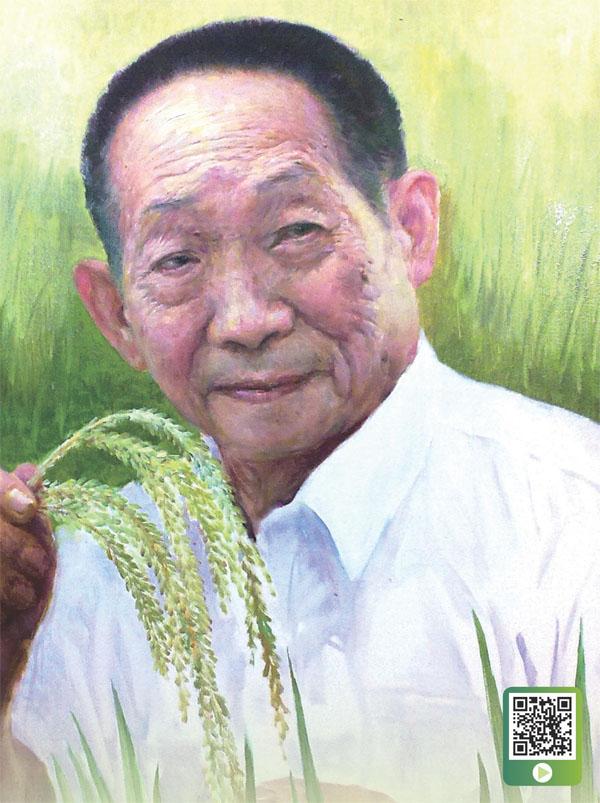

认真观察水稻生长情况(供图/尹传红)

1960年7月,袁隆平在安江农校实习农场早稻田中,发现了一株“鹤立鸡群”的特异稻株。他马上在这株水稻上作了标记,每天都来观察它生长的情况,并作好记录。收割时,他又细心地把稻株上结的170多粒壮谷收集起来,准备作为良种培育。第二年春天,他把这株变异株的种子播到试验田里,结果发现其子代有不同性质。由于水稻是自花授粉的植物,不会出现性状分离,所以他推论这正是地地道道的天然杂交水稻,通过研究杂交水稻来培养优良品种应当是可行的。这样,袁隆平就从实践及推理中突破了水稻为自花传粉植物而无杂种优势的传统观念的束缚,把精力转到培育人工杂交水稻这一崭新课题上来。

1964—1965年,在水稻开花季节里,袁隆平和助手们每天头顶烈日,脚踩烂泥,低头弯腰,终于在稻田里找到了6株天然雄性不育的植株,并使其中4株成功地繁殖了1~2代。这项研究彻底推翻了传统学说,并推论水稻亦有杂交优势。1966年,这一发现以《水稻的雄性不孕性》发表在中国科学院的《科学通报》上。

1973年10月,袁隆平发表了题为《利用野败选育三系的进展》的论文,正式宣告中国籼型杂交水稻“三系”(通过培育雄性不育系、雄性不育保持系和雄性不育恢复系的三系法途径来培育杂交水稻,可以大幅度提高水稻产量)配套成功。这是中国水稻育种的一个重大突破。紧接着,他和同事们又相继攻克了杂种“优势关”和“制种关”,为水稻杂种优势利用铺平了道路。1975年冬,数以万计的制种大军云集海南,发动人海战术大规模南繁制种,杂交水稻制种面积达22平方千米。1976年,杂交水稻绿遍神州。全国推广杂交水稻1387平方千米,增产幅度普遍在20%以上。中国的粮食产量实现了一次飞跃。

荣誉勋章

2001年2月19日,中共中央、国务院隆重举行国家科学技术奖励大会,授予袁隆平2000年度国家最高科学技术奖,表彰袁隆平院士突破经典遗传理论的禁区,提出水稻杂交新理论,实现了水稻育种的历史性突破。这是首次以国家名义对为科學技术发展作出杰出贡献的科学家给予最高荣誉奖励。

水稻瀑布(供图/尹传红)

2004年,“感动中国年度人物”颁奖词这样写道:他是一位真正的耕耘者。当他还是一个乡村教师的时候,已经具有颠覆世界权威的胆识;当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴。淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足。他毕生的梦想,就是让所有的人远离饥饿。喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平。

(责任编辑/岳萌 美术编辑/张小穗)