定性与定量结合 培养学生科学思维

陈铭 侯恕

摘 要:本文以“浮力”一节为例,介绍了新授课与习题课中如何将定性分析与定量分析结合:新授课中将实验观察与理论推导结合、习题课中一题多解,以期将培养学生科学思维落实在课堂教学中.

关键词:定性分析;定量计算;科学思维;物理教学

文章编号:1008-4134(2019)14-0039中图分类号:G633.7文獻标识码:B

《义务教育物理课程标准(2011年版)》第二部分“课程目标”中指出“义务教育物理课程旨在提高学生的科学素养,让学生养成良好的思维习惯,在分析问题和解决问题时尝试运用科学知识和科学研究方法”[1] .《普通高中物理课程标准(2017年版)》的“课程目标”中指出“高中物理课程应在义务教育的基础上,进一步促进学生物理学科核心素养的养成和发展”.科学思维是物理学科核心素养四个方面之一,主要包括模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等要素.要求学生“能运用科学思维方法,从定性和定量两个方面对相关问题进行科学推理、找出规律、形成结论”[2].

课堂教学中,教师要关注对学生科学思维的培养.笔者在教学过程中发现:初中教学偏于定性分析,高中教学偏于定量计算.著名心理学家皮亚杰的儿童认知发展阶段论提到儿童的思维从表象思维发展为具体运算思维又发展为形式运算思维,其中也包含形象思维向抽象思维的转变.然而形象思维与抽象思维并非单独发展的,定性分析与定量计算也不一定单独存在,教师要在实际教学中将定性分析与定量计算结合,引导学生全面发展形象思维与抽象思维,从而培养学生的科学思维.

笔者将以“浮力”一节为例,介绍在新授课与习题课中,如何灵活运用科学思维方法,将定性分析与定量分析结合,培养学生的科学思维.

1 新授课中,从实验到理论,进行科学推理

“浮力”一节新授课中,教学重点与难点是浮力大小的影响因素.本部分教学内容可通过探究实验进行定性分析,再根据浮力的产生原因进行定量计算,从定性和定量两个方面对这一问题进行科学推理,得出结论.

1.1 实验探究浮力大小与哪些因素有关

实验目的:用常见、简单的实验器材,让学生感受并探究影响浮力大小的因素.

实验器材:小水桶、水、乒乓球、石块、弹簧测力计、洗衣粉.

教学过程:

师:请同学们将乒乓球放入水中,向下压乒乓球,感受下压的难易程度.

(学生开始操作,如图1所示)

师:有什么感受?

生:刚开始,越向下压越难压,后来,再向下压的难度不再增大.

师:“刚开始”是什么时候?

生:乒乓球没有到水下时.

师:很好,我们将其称为“浸没前”.

师:感受到了浮力的大小变化,如何对它进行测量呢?

生:用弹簧测力计测量浮力的大小.

师:用弹簧测力计向下拉乒乓球吗?可是弹簧测力计浸在水中,会被损坏.

生:那不能向下拉弹簧测力计,要让弹簧测力计向上拉,那就不能测量乒乓球受到的浮力了,可以测量下沉物体的浮力.

师:现在老师给大家每组一个小桶和一些石块,请大家继续探究浮力大小与什么因素有关.

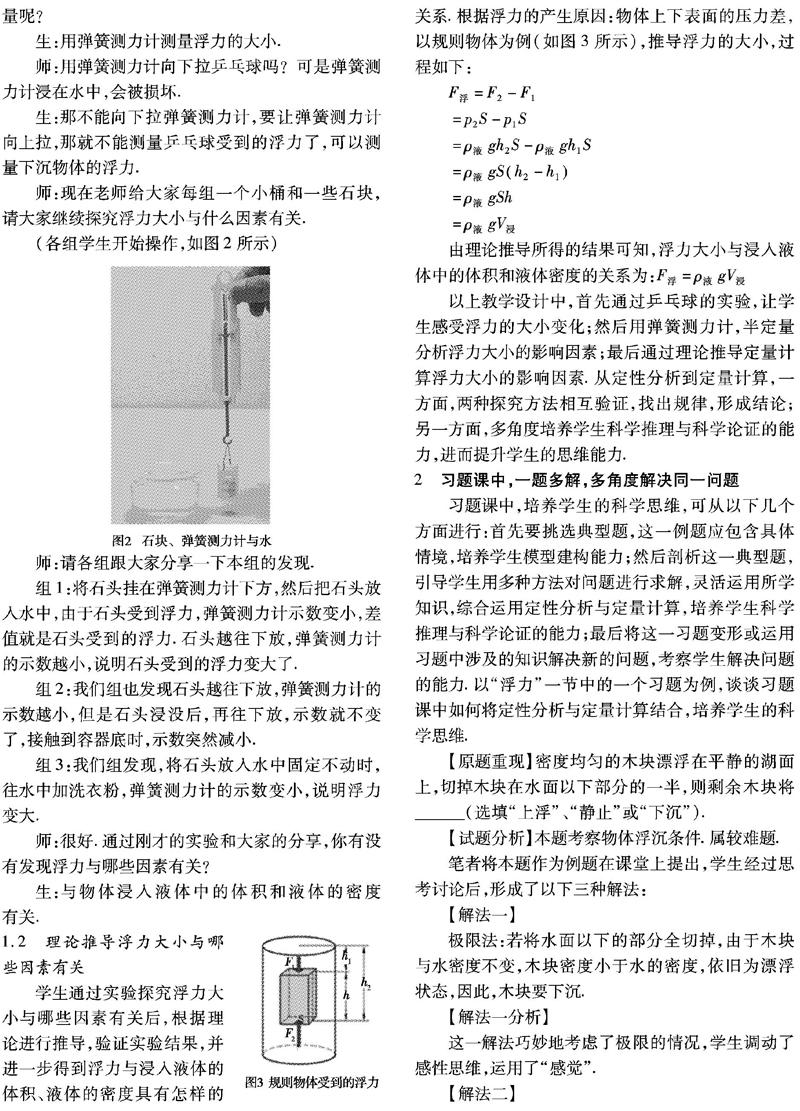

(各组学生开始操作,如图2所示)

师:请各组跟大家分享一下本组的发现.

组1:将石头挂在弹簧测力计下方,然后把石头放入水中,由于石头受到浮力,弹簧测力计示数变小,差值就是石头受到的浮力.石头越往下放,弹簧测力计的示数越小,说明石头受到的浮力变大了.

组2:我们组也发现石头越往下放,弹簧测力计的示数越小,但是石头浸没后,再往下放,示数就不变了,接触到容器底时,示数突然减小.

组3:我们组发现,将石头放入水中固定不动时,往水中加洗衣粉,弹簧测力计的示数变小,说明浮力变大.

师:很好.通过刚才的实验和大家的分享,你有没有发现浮力与哪些因素有关?

生:与物体浸入液体中的体积和液体的密度有关.

1.2 理论推导浮力大小与哪些因素有关

学生通过实验探究浮力大小与哪些因素有关后,根据理论进行推导,验证实验结果,并进一步得到浮力与浸入液体的体积、液体的密度具有怎样的关系.根据浮力的产生原因:物体上下表面的压力差,以规则物体为例(如图3所示),推导浮力的大小,过程如下:

由理论推导所得的结果可知,浮力大小与浸入液体中的体积和液体密度的关系为:F浮=ρ液gV浸

以上教学设计中,首先通过乒乓球的实验,让学生感受浮力的大小变化;然后用弹簧测力计,半定量分析浮力大小的影响因素;最后通过理论推导定量计算浮力大小的影响因素.从定性分析到定量计算,一方面,两种探究方法相互验证,找出规律,形成结论;另一方面,多角度培养学生科学推理与科学论证的能力,进而提升学生的思维能力.

2 习题课中,一题多解,多角度解决同一问题

习题课中,培养学生的科学思维,可从以下几个方面进行:首先要挑选典型题,这一例题应包含具体情境,培养学生模型建构能力;然后剖析这一典型题,引导学生用多种方法对问题进行求解,灵活运用所学知识,综合运用定性分析与定量计算,培养学生科学推理与科学论证的能力;最后将这一习题变形或运用习题中涉及的知识解决新的问题,考察学生解决问题的能力.以“浮力”一节中的一个习题为例,谈谈习题课中如何将定性分析与定量计算结合,培养学生的科学思维.

【原题重现】密度均匀的木块漂浮在平静的湖面上,切掉木块在水面以下部分的一半,则剩余木块将(选填“上浮”、“静止”或“下沉”).

【试题分析】本题考察物体浮沉条件.属较难题.

笔者将本题作为例题在课堂上提出,学生经过思考讨论后,形成了以下三种解法:

【解法一】

极限法:若将水面以下的部分全切掉,由于木块与水密度不变,木块密度小于水的密度,依旧为漂浮状态,因此,木块要下沉.

【解法一分析】

这一解法巧妙地考虑了极限的情况,学生调动了感性思维,运用了“感觉”.

【解法二】

定性分析:建立物理模型,如图4所示.此时,木块漂浮在水中,说明F浮=G;切掉木块一部分,如图5所示,图中的棕色部分为切掉的部分,由密度关系可知,该部分木块将上浮,说明该部分F浮>G;

原木块F浮=G,切掉的部分F浮>G,则剩余部分F浮 【解法二分析】 此种解法调动了理性思维,三次运用物体的浮沉条件,定性分析,合理推理,得出答案. 【解法三】 定量计算:建立物理模型,如图4所示.此时,木块漂浮在水中,说明ρ物<ρ液,F浮=G;切掉木块一部分后,木块与水的密度不变,再次平衡时仍漂浮,F浮=G.用ρ液表示液体密度,V浸表示物体浸入液体中的 体积 【解法三分析】 此种解法将物理知识与数学知识结合,定量计算,科学推理,得出结论. 综合分析三种解法,三种解法由感性认识到定性分析到定量计算,思维层次在逐渐上升,逐步从形象思维发展到抽象思维.如果学生能够用这三种方法理解此题,无疑对于科学思维的培养是有益的.下面就课堂实际情况进行介绍: 解法一是学生最先想到的,且有六人在题目给出约10秒后,便给出这一解法.其中一人讲解后,全班同学均能接受,表示赞同; 学生思考一段时间后,有两名同学用解法三解出答案,这两名同学的思维较活跃,其中一名同学进行讲解后,约三分之一的同学不能理解此种解法. 没有同学想到解法二,但笔者没有直接进行讲解,而是对题进行了改编,改编题为:如果物块的上方少了一块,物块将上浮还是下沉呢?为什么?此时,一半以上的同学都能答出物块将上浮,且多数同学的原因都是:原来F浮=G,现在F浮=ρ液gV浸不变,而G减小,故F浮>G,物体将上浮.根据这一思路,思考原题,便有同学想到了解法二. 对这一例题结合定性分析与定量计算,多角度的分析与求解,有助于活跃学生的思维,培养学生从定性与定量两方面进行科学推理与科学论证,解决问题. 3 总结 除本节课外,中学物理教学中还有许多知识的建立过程包含定性分析与定量计算,比如:定义压强时,先通过实验探究压力作用效果與什么因素有关,然后再进行定量计算;描述物体运动快慢时,先通过感性认识快慢,再定量计算速度的大小;得出欧姆定律时,先探究电流与电压的关系,再用公式描述它们之间的定量关系……但有的问题无法给出具体的数值,只能半定量地判断大小变化,例如法拉第电磁感应定律中的磁通量.教学过程中,教师应多角度分析同一问题,培养学生的科学思维. 中学生处于思维能力发展的关键时期,教师应使学生思维尽可能活跃,避免使思维僵化,形成“解题”思维.新授课中,应结合定性分析与定量计算,从实验观察与理论计算两个角度进行论证,得出结论;习题课中,要对习题进行开发,用多种方法求解典型题,少总结套路,多发散思维,从而培养学生模型建构、科学推理、科学论证、质疑创新等能力. 参考文献: [1]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2011年版)[M].北京: 北京师范大学出版社,2012. [2]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版)[M].北京: 人民教育出版社,2018. [3]张建斌, 柴春琪. 问题解决循环模式下的高中物理一题多解[J].物理通报, 2015(08):29-34. [4]肖丽英. 从定性感知走向定量描述 让思维发展从元认知出发[J].物理教师, 2015, 36(04):27-29. [5]李正福, 谷雅慧. 论物理核心素养视野下的科学思维教育内容[J].课程·教材·教法, 2018, 38(02):97-101.