湖南南咀水文站悬移质含沙量测验探讨

曾渝 周晓 黎炎庆 涂盟 唐聪

摘要:悬移质含沙量大小受泥沙来源、暴雨强度、河床冲刷及不同水系河流来水相互渗透等多种因素的影响,其测验一直是水文巡测的难点。悬移质含沙量分布测验结果应能反映含沙量的变化过程,有利于掌握其输移量、各种特征值及在时间上的变化规律。分析了2004~2018年南咀水文站悬移质含沙量测验结果及肖家湾(二)站与南咀站水位落差变化过程的相应关系,根据水位落差过程线中的转折点,提取对应悬移质含沙量。分析结果满足水文资料整编成果精度要求。通过水位落差与悬移质含沙量的关系合理调整测验测次分布,既能及时掌握悬移质含沙量在天然河流中的变化过程,又能突破传统按期取样采集方法的限制,显著减少沙峰过程中的测验次数,可降低劳动强度。

关键词: 悬移质含沙量;含沙量测验;含沙量分布;水位落差;南咀水文站

中图法分类号:P333.4文献标志码:ADOI:10.15974/j.cnki.slsdkb.2019.11.003

1 研究背景

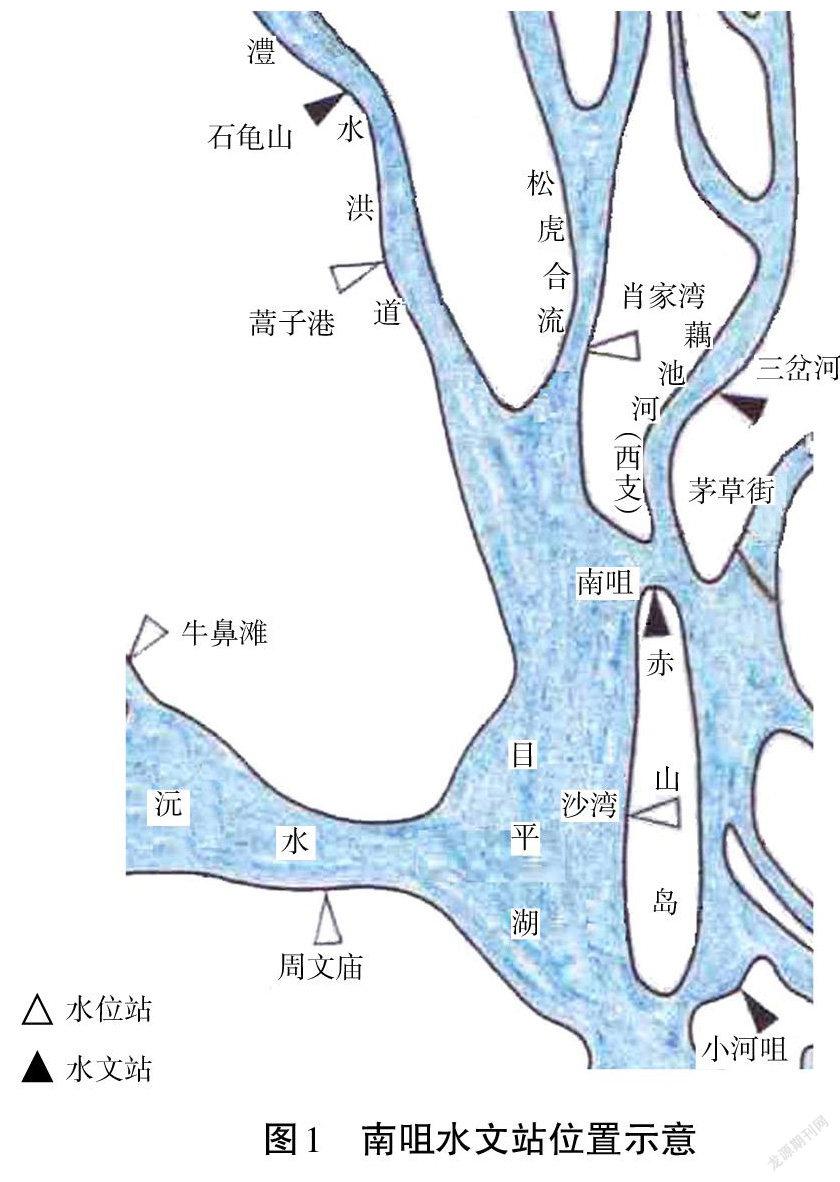

南咀水文站位于湖南省沅江市南咀镇南咀村,是控制松滋河、虎渡河、澧水、沅水经西洞庭湖湖口(北端)流入南洞庭湖水情的国家一类精度水文站,其地理位置见图1。该站上游约19 km处设有肖家湾(二)站,是监测松虎合流入湖前水位变化情况的基本水位站;松滋河与虎渡河汇合在该站的基本水尺断面上游约17.5 km,下游约1 km处松虎合流与澧水汇合成松澧洪道。

南咀水文站的水位流量、含沙量关系受多种因素综合影响,其中澧水、长江来水的影响以洪水涨落为主,湘、资水则受变动回水及顶托影响,沅水部分水量经目平湖由该断面流出,具有明显的湖泊调节特性。

2003年后,因河道治理和水库工程建设,改变了河段及洞庭湖区河流的水沙特性,悬移质含沙量明显减小,经历史资料分析确定南咀站枯季(1~3月、12月)悬移质输沙量停测,每逢年份尾数为0和5时进行实测。采用肖家湾(二)站的水位减南咀站水位得出的水位落差与历年实测悬移质含沙量绘制相应关系图,比对分析相应变化过程,掌控天然河流中悬移质含沙量运动特性及规律变化过程。

2 悬移质含沙量测验分析

2.1 测次确定原则

根据GBT 50159-2015《河流悬移质泥沙测验规范》第4.2.1条规定[1],开展悬移质含沙量测验。1a内单样含沙量的测次分布以“能控制含沙量的变化过程,满足推算逐日平均含沙量、输沙率的特征值的需要”為原则。非汛期含沙量相对较小,测次可适当减少;在水情变化的峰顶、峰谷附近适当增加测次。

2.2 含沙量与水位落差分析

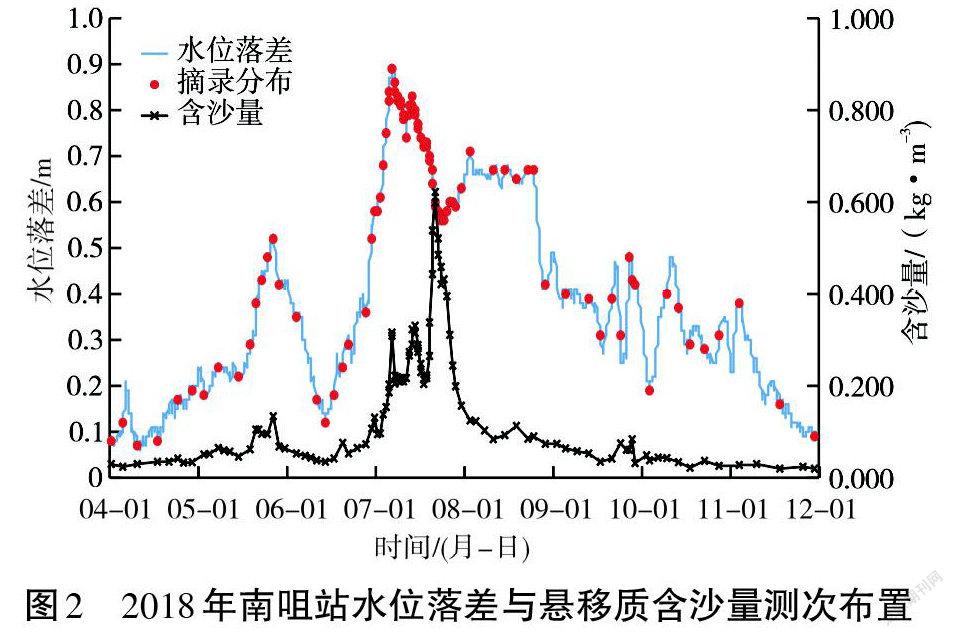

根据2004~2018年南咀水文站水位月报与肖家湾(二)站水位自记资料计算水位落差,制作以时间为横轴,水位落差与实测悬移质含沙量为纵坐标的关系过程线图。南咀水文站上游悬移质含沙量主要来源于澧水和长江流域,沅水流域河流中的悬移质含沙量对南咀断面影响较小。澧水流域4~8月水位暴涨暴落,水位落差与悬移质含沙量无稳定的固定关系,但每次洪水的水位落差增大时悬移质含沙量逐渐呈现相对增大趋势。长江流域受三峡水库泄洪冲沙调蓄作用,悬移质含沙量与水位落差呈反常现象,主要集中在7,8月之间,具体年份有2004,2007,2009,2010,2012,2013年和2018年。除2018年长江上游50 a一遇的特大洪水之外,大部分泄洪冲沙调蓄过程中略有水位落差变动。本文以2018年为例,分析南咀站水位落差与实测悬移质含沙量变化过程关系(见图2)。

2018年4月1日至7月7日,澧水、沅水河流相接二次大的洪峰过程,水位落差变幅为0.08~0.89 m,悬移质含沙量在0.030~0.316 kg/m3之间,悬移质含沙量随水位落差的变化同步相对稳定。同年7月8~19日,三峡水库遇长江第1号洪水洪峰,首次开闸泄洪,水位落差在0.86~0.73 m之间迂回,澧水与长江来水汇合后相互渗透,悬移质含沙量上下波动,变幅为0.204~0.331 kg/m3。7月20~29日,受长江第2号洪水特大洪峰影响,三峡水库进行泄洪,同时实施沙峰排沙调度,此次沙峰过程悬移质含沙量与落差变动异常,2018年南咀水文站水位落差与悬移质含沙量测点关系如图3所示。

水位落差从0.70 m波动降至0.56 m, 最大悬移质含沙量出现在7月22日(0.622 kg/m3),最小悬移质含沙量在7月29日(0.199 kg/m3),水位落差较小,分别为0.60 m和0.59 m,而悬移质含沙量变化较大,水位落差与悬移质含沙量在三峡水库人工调节后出现异常。7月30日至11月30日综合来水中悬移质含沙量随水位落差同时发生相应变化,最大水位落差0.71 m,最大悬移质含沙量0.157 kg/m3,悬移质含沙量基本随水位落差涨落变化。

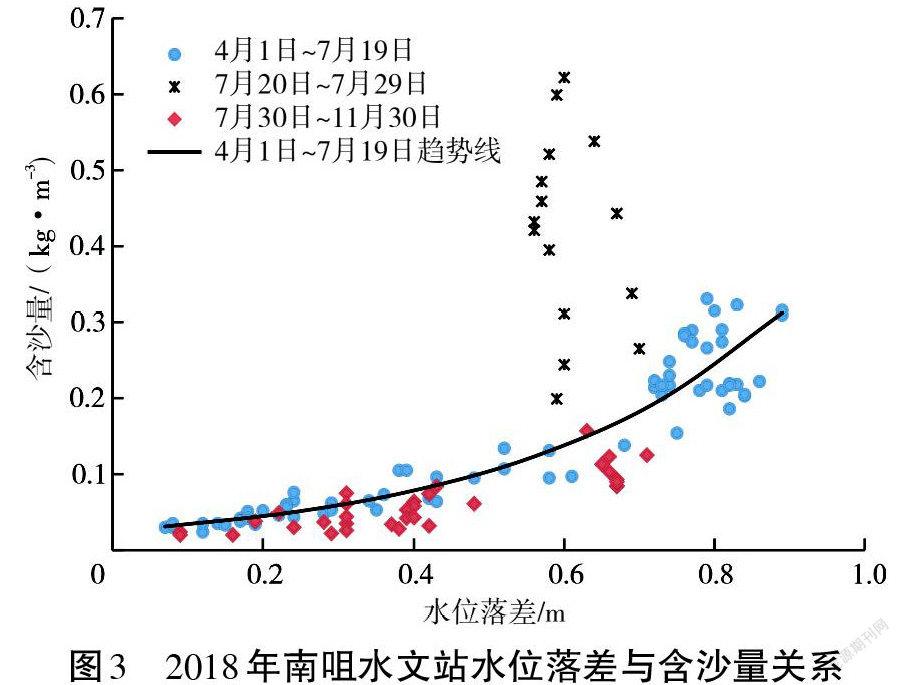

从图3可以看出,全年测点含沙量按时间分布大致分为3个部分。

(1)4月1日~7月19日。测点泥沙主要来自澧水流域,7月8日后一部分来自于长江。根据水位落差与悬移质含沙量作趋势线,水位落差小于0.70 m时,悬移质含沙量在趋势线附近,悬移质含沙量在0.15 kg/m3以下。水位落差与悬移质含沙量关系较稳定,趋势线呈平直状态,水位落差大于0.70 m时,悬移质含沙量变幅大,趋势线呈指数上升。

(2)7月20日~7月29日。在三峡水库泄洪排沙调度过程中,水位落差从0.71 m减小到0.59 m。20~22日,悬移质含沙量变幅从0.265 kg/m3增至0.622 kg/m3。22日以后,水位落差在0.56~0.61 m之间波动,悬移质含沙量再逐渐减小到0.199 kg/m3,形成一个较大的沙峰过程,测点悬移质含沙量位于趋势线上方,改变了水位落差与悬移质含沙量变化趋势的规律。

(3)7月30日~11月30日。测点悬移质含沙量相对上半年偏小,泥沙来源于澧水和长江,测点悬移质含沙量均低于趋势线以下,但水位落差与悬移质含沙量保持相应变化关系。

2004~2018年,悬移质含沙量与水位落差变化基本同步。当水位落差递增时,悬移质含沙量相应增大;落差减小时,悬移质含沙量相应减小,最大水位落差0.99 m,实测悬移质含沙量主要集中在0.006~1.09kg/m3之间。受来水影响,每年主汛期洪水水位变化过程与悬移质含沙量变化不完全相同,悬移质含沙量与水位落差关系主要受3种因素影响:①在一次大的洪峰过程中,与多股河道洪峰交叠或顶托时,落差增长率变缓,悬移质含沙量相应减小,导致悬移质含沙量在最大落差之前出现最大悬移质含沙量;②受葛洲坝、三峡水库冲沙泄洪影响,沙峰反应时间长,水位与水位落差同时缓慢下降、减小,含沙量随之呈现相反脉动递增现象,最大悬移质含沙量往往出现在最大落差之后,整体含沙量变化过程滞后;③悬移质含沙量变化受洪水脉动影响,含沙量较大时,在断面上横向和纵向分布比较明显[2-4]。

3 测次布置与统计

根据各年南咀站水位落差与实测悬移质含沙量测次分布图,在水位落差过程线的每个转折点处摘录所对应的测点含沙量,转折处无对应的含沙量时,采用邻近测点。悬移质含沙量较大时,在水位落差峰顶峰谷附近,适当增加测点含沙量分布测次,即峰顶峰谷的前后各布置一个测点。在三峡水库冲沙泄洪过程中,由于含沙量变化与水位落差波动,采用全摘录,重新组合摘录含沙量测点录入水文资料整编系统——南方片程序2.0版中运算,计算悬移质含沙量年月各特征值,比较新筛选统计的悬移质含沙量特征值与原测验方案的特征值。

3.1 年特征值误差统计

根据落差分析,以提取摘录的悬移质含沙量重新整编运算结果为新方案。与历年整编结果为原方案统计对比分析,整编结果主要包含年最大日平均输沙率、最大断面平均含沙量及出現的日期、年平均含沙量、年平均输沙率和输沙量。统计结果见表1~2。

3.2 测次统计

悬移质含沙量以落差法摘录后的测次数作为新方案与原方案统计比较,结果见表3。

4 结 语

根据水位落差分析方案误差统计结果,年最大日平均输沙率、年最大断面平均含沙量与原方案保持一致。年平均含沙量、年平均输沙率及年输沙量的相对误差均小于3%,各项误差均在误差允许范围之内。从表1~3可以看出,采用水位落差分析方案比原方案测次布置明显减少,使悬移质含沙量测验布置更为合理。该方法改善了原来盲目水样采集和固定天数采样时间的不足,增强了测验人员对水位落差和三峡水库开闸泄洪排沙调度的关注,降低了测验工作的劳动强度和经济成本。

参考文献:

[1] GB T50159-2015 河流悬移质泥沙测验规范[S].

[2] 赵志贡,荣晓明,菅浩然,等. 水文测验学[M]. 郑州:黄河水利出版社,2014.

[3] 王昌杰. 河流动力学[M]. 北京:人民交通出版社,2001.

[4] 沈冰,黄红虎. 水文学原理(第二版)[M]. 北京:中国水利水电出版社,2015.

(编辑:唐湘茜)