草原丝路水性材料绘画起源探索

摘 要:草原丝路在历史上不仅是一条贸易大通道,同时也是一条文化交流的纽带。这条通道,贯通北方游牧文明和中原文明,同时连接东、西方文明,在历史上产生了无比辉煌的文化和艺术。草原丝路不仅地理广袤,跨度大,而且自古以来,民族混杂、战事不断,各时期政权更迭、邦域分合,加剧了多民族文化的不断融合。同时,这个区域也曾孕育红山文化、阴山岩画遗址、乌兰察布草原岩画遗址、新疆岩画遗址,以及大量古代墓室壁画等享誉世界的文化和艺术宝藏。而这些文化,都与水性材料绘画的起源和发展有着密切的联系。

关键词:草原丝路;水性材料绘画;岩画;彩陶;墓室壁画

基金项目:本文系内蒙古社科联“草原丝路”书画艺术专项研究成果。

绘画的发展伴随着人类文明的发展。水性材料绘画作为最古老的绘画形式,其历史跨度之长,是其他任何画种都难以企及的。从石器时代的洞窟岩画开始,在长达上万年的绘画艺术演变进程中,经历了不同时期、不同文明的不断洗礼,直到今天,水性材料绘画在世界绘画史上仍然占据重要的地位。“草原丝路”的文化和历史也印证了这一现象。在茫茫草原上繁衍生息的牧人们从未忘记过对美的追求,他们同样在人类绘画史上留下了浓重一笔。

一、草原丝路彩绘岩画产生的时期及主要分布

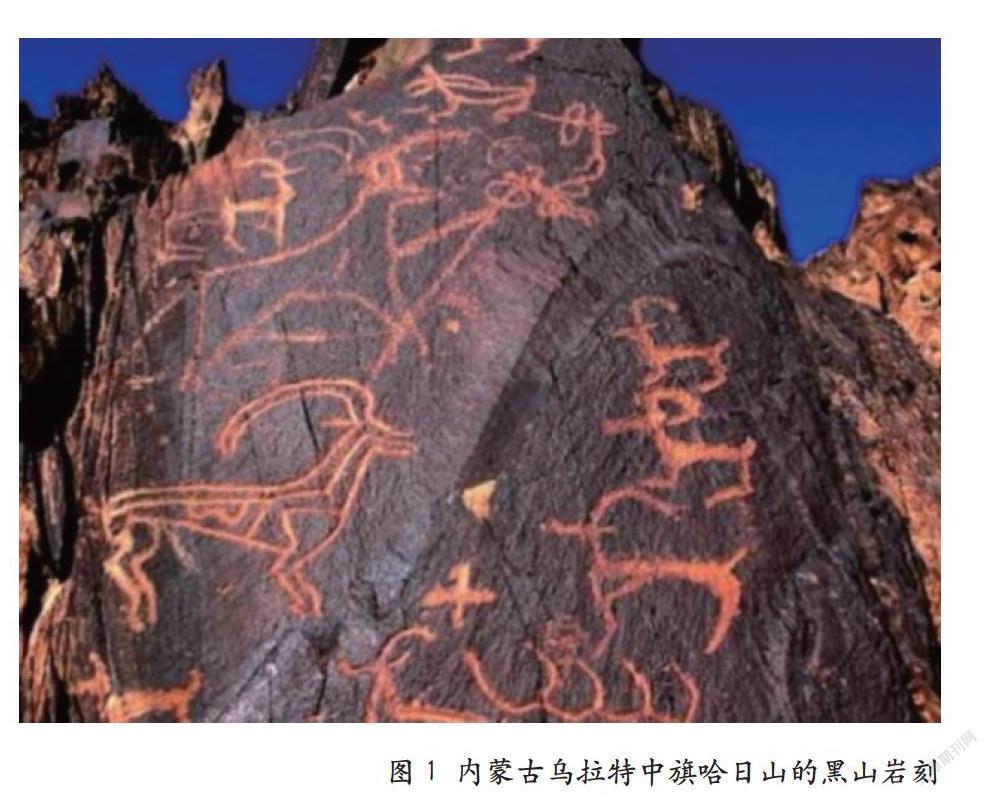

早在新石器至青铜时代,蒙古草原的阴山区域就出现了石刻的岩画,其精湛的艺术水平、高超的凿刻技艺,只有少数其他地区的岩画遗迹可与之媲美。岩画在制作上大体分为刻、绘两种。北方岩画大都以刻制为主,其中也有少量岩画采用绘制的方式。这一时期的岩画使用的颜料几乎都是红颜色,用水调和赤铁矿和红土,绘制方法主要是用软质工具沾颜料平涂作画。阴山岩画分布地域广泛,主要集中在内蒙乌拉特中旗、乌拉特后旗、磴口县等旗县境内(如图1)。创作题材丰富,主要有牧人生活、鸟禽走兽,以及狩猎、放牧、战征、舞蹈、巫术等,还包括大量的符号、标记。创作时期历经旧石器时代晚期、新石器时代、青铜时代、战国时期、秦汉时期、南北朝时期、隋唐时期、西夏时期、蒙元时期、明清时期共10个阶段。早期岩画基本以凿刻为主,后期从蒙元到明清时期,出现绘制岩画,绝大多数绘制岩画都以单色描绘,大多用红、白、黑等颜色画成,其中红色居多,用色单纯、直接,对比强烈。这些岩画基本都刻画在草原旷野、石洞或悬崖石壁上。内蒙古阴山山脉西段的毫牙尔宝格达(二狼山)和鄂尔多斯北部的阿尔巴斯(桌子山)岩画可以说是中国岩画的最早期代表。

图1 内蒙古乌拉特中旗哈日山的黑山岩刻

在草原丝路的新疆北部地区发现的大量洞窟岩画,距今约1万年左右。这些洞窟岩画,在手法上有一个共同特点,那就是均为彩绘,多以水或动植物液体调和一种赭红色为主的矿物作为原料,杂以少量的朱红彩,或黑色、白色绘制而成。这些洞窟彩绘岩画产生的年代大约是旧石器时代晚期,多以描绘女性生殖为主,突出女性生殖崇拜。这些地区自古水草丰饶,自然物候条件优越,是人们放牧、狩猎的理想之地。大量古代洞窟岩画遗址遍布这一地区,尤其自天山北麓至阿尔泰及准噶尔盆地西部山区,岩画最为丰富。

乌兰察布境内的草原岩画,最早的创作于一万年以前,最近的也有数百年的历史。根据构图风格、题材内容、制作方法,大致分为五个时期:第一时期是大约公元前两千年前,原始部落先民在石头上记录和描绘他们的生活图景,风格粗犷、形象感强,多描绘野生动物、人面形、舞蹈,以及单辕的两轮车等。第二时期约在战国至两汉,多表现动物形象和各种家禽,形态十分生动逼真。第三时期是北朝时期,有骑者、三花马、骆驼及一些非常规范、反复出现的类似突厥字母的符号形象。第四时期产生于元代,有神像、官人像以及虎形动物像,据传这些岩画是大同城和德宇路(内蒙古达茂旗一带)汉族游人的作品。这一时期的岩画手法相对粗劣,少了远古先民岩画的质朴,带有夸张的艺术特色。第五期主要是清代时期以及近代蒙古喇嘛描刻的蒙、藏文的六字真言。

中国古代北方游牧民族与世界上的其它古老民族一样,有崇敬日月神灵和天体星宿的传统和习俗,岩画中大量的骑射、放牧、生殖、祭祀、星辰日月,以及符号象征等正是这种古老文化的真实记录。在远古时代,人们通过各种庄严的宗教活动期盼战胜洪水猛兽、祈求人口繁衍、千方百计地探索生殖的奥秘。岩画作品同时也反映了早期的北方先民在绘画作品中运用线条的娴熟、巧妙、灵活,他们的凝炼、夸张、想象、综合的能力高超。

草原丝路沿线地区,美丽富饶、物产资源丰富。在远古就成为人类活动的重要区域,在各大小山脉和无垠草原上都留下不同风格和内容的各种岩画。这些岩画反映了原始先民伟大的艺术创造才能,显示了古代绘画艺术的无限生命力。作为远古民族艺术的精华,这些岩画将为我们的艺术创造及审美活动提供丰富的营养,也为我们研究水性材料绘画的起源提供了重要的依据。

二、草原丝路红山文化彩陶的绘制与用色

发源于内蒙古中南部至东西部一带的红山文化,距今约五六千年,是人类社会早期的母系社会盛期到晚期的父系氏族长达两千多年的文化遗址。其中,出土大量绘制精美的彩陶,多是在细泥红陶器皿上大面积绘制黑色图案。这时的陶器是以红陶为主,灰陶、黑陶次之。彩陶的制作以经过淘洗和沉滤的粘性较强的红土、黑土或沉积土等作为原料,然后捏塑或拉坯制成陶器,较大的陶器一般采用泥盘筑法制作坯体,再将柄环、颈口和把手、饰物等接装到陶坯体上,做成完整的陶坯;接下来就是彩绘过程,绘制前,一般先将陶坯放入极细的泥浆中,披上一层陶衣,以便于上色,同时提高陶器的质感;最后是入窑烧制。彩陶的制作过程,从塑造坯体到绘制纹饰都是通过對水性材料进行加工完成的。彩陶上的纹饰图案多以黑色矿物粉或木炭加水调和成液体来绘制,属于人类早期运用最为简便的水性绘画材料绘画和工艺制作的范例,也开启了彩陶、彩绘的历史。

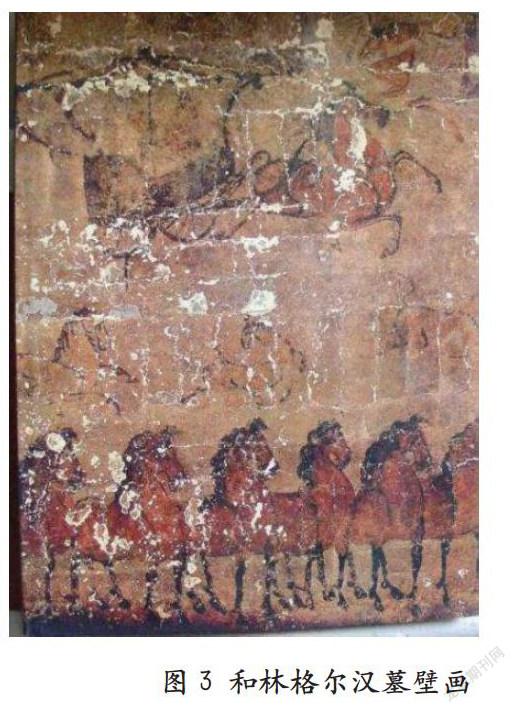

和林格尔汉墓位于呼和浩特市和林格尔县新店子乡境内的一座土山上,壁画以丰富的题材,详细地描绘了人们当时的生产活动。这是草原丝路地区发现的较为早期的墓室彩绘壁画,壁画使用的绘画颜料也和中原地区的墓室壁画及绢丝、帛画大体一致。说明这一时期的北方草原地区已经受到中原文化的影响。

三、草原丝路区域早期墓室壁画

由壁画内容及布局看,墓的六室是一个有机联系整体,其中前、中、后三室表现了墓主一生的经历。前、中两室描绘墓主生前显达的仕途生活,前室的出行图和过道、中室等处的官府图、粮仓是其历任官职的标记。后室表现的是墓主晚年的家居生活,南壁的庄园图是表现墓主“解甲归田”后的田园生活景象。中室东壁的宁城护乌桓校尉幕府图(以下简称宁城图)是壁画的核心部分,集中表现了墓主人生前显耀的生活场景,前室的中下两层是此图的细节描绘。三个耳室是表现墓主生前为其种地、放牧及充做各种杂役的仆役(有些画面可视作后室莊园的特写),以及农耕、放牧、厨役等劳动场面。其中的放牧图,有众多的马、牛、羊在田野觅食或奔驰,有浓厚的牧业经济气息,反映了当时我国北方地区农牧结合的经济特色。在农耕图中,田圃的形状、耕作的方式、生产农具的式样和操作方法,都能从画面看到。农耕、碓春等图,形象地说明早在东汉时期,中原地区的先进农业技术就已推广到我国北方地区。古代建筑包括由城市、庄园等建筑组群和生产作坊、各级官署、仓、库、帐帘、坞、桥梁、关隘等建筑物。在许多建筑物上还标有名称,这对于研究汉代的建筑制度、建筑用途、建筑形式、结构、色彩等都是很重要的资料。壁画还描绘了墓主历任官职的所在城市和府舍。如任西河长史的“离石城府舍”、任上郡屡国都尉时“土军城府舍”、任繁阳县令时“繁阳县令官寺”和任护乌桓校尉时的宁城图,以及他晚年居住的武成图等。武成图下为外城、上为内城,外城中有“武成寺门”“武成长舍”及“尉舍”等榜题;内城画出的住所上有“坐”“内”“井”“灶”“马展”等题字。对于研究东汉时期的衙署布局和中国古代城市发展有重要的价值,同时也是研究这一地区古代墓室壁画及水性材料绘画的原始资料。庄园内农耕、蚕柔及园圃等劳动生产的场景,比较全面地反映了庄园的全貌。这个庄园图,是已发现的汉代庄园资料中最完整的一幅,对于研究东汉的经济状况有重要的参考价值。在社会生活上,壁画以丰富的内容、复杂的构图、多样的色彩,十分生动而具体地反映了当时的社会生活和具体事物,包括起居饮食、仪仗车骑、乐舞百戏、农耕畜收、游猎观渔、帐布卧室、庖厨杂什、发式衣冠、各族容貌、诸曹百官、市场交易、学校讲经、祥瑞升仙、历史故事、孔门生徒、执事庆功、兵仗种类、各类车辆,以及官员赴任侯迎等,应有尽有。是研究当时社会极为全面的实物资料,是汉代社会生活的一面镜子,为探讨汉代社会生活、绘画发展提供了具体而又丰富的材料。

河西走廊位于中国西北,酒泉又曾是西凉都城,繁荣兴旺,有“小西京”之称。河西地区的历史文化遗迹丰富,保留了很多墓室壁画,是研究古代墓室壁画不可忽视的地方。这一地区遗存的壁画墓中以魏晋十六国时期的数量最多、质量也较佳。河西地区是一个壁画墓集中的区域,但可确定为汉代的考古标本不多,而且出土资料多不完整。如,武威韩佐乡红花村五坝山壁画墓、民乐八挂营出土的三个壁画墓,由于五十年代挖掘经验不足,没有留下彩色图版,只留有少量的黑白图版。经过排比、归纳,按照墓室的数量、规模、是否带有耳室与壁龛以及墓室四壁是否外弧等建筑特征进行归类。20世纪70年代考古发现的河西魏晋十六国壁画墓数量多、规模大。此外,同期发掘清理了酒泉下河清五坝河壁画墓、嘉峪关的脾坊梁壁画墓、酒泉县崔家南湾一号和二号壁画墓、及之后发现的酒泉县石庙子滩壁画墓。这几座壁画墓内涵丰富、壁画保存较好且经过科学发掘,成为学界关注的焦点,一些学者开始对河西魏晋壁画墓进行研究。从发掘所获的大量材料中,研究人员也发现了敦煌地区与酒泉地区在壁画数量、内容和丧葬习俗方面的不同。这段时期的考古发现不仅为魏晋十六国壁画墓研究增加了新材料,而且还在敦煌、高台等地新发现了大批的墓室壁画,扩大了魏晋十六国壁画墓在河西的分布范围,为学术界对墓室壁画研究提出了新的课题。近年来,河西地区的魏晋壁画墓仍时有发现。河西出土的魏晋十六国墓葬壁画填补了中国美术史上的空白,自出土以来备受学术界关注,成为草原丝路文化研究和发掘的重要史料,也是我们研究这一地区水性材料绘画历史的艺术宝藏。

四、结语

水性材料绘画自古以来就是人类最广泛的绘画形式,在人类漫长的历史长河中不断地发展、分化、兴盛、衰落。草原丝路地区的先民从早期洞窟里的岩画开始,就懂得使用水或动植物液体调制矿物色作画。到后来的石窟壁画、墓室壁画,以及殿堂壁画和寺观壁画,始终未能摆脱对水性绘画材料的依赖。期间,人们在泥墙、木板和麻布、丝绸等材质上作画,进行大量尝试。纸的出现和广泛普及,使水性绘画材料这一古老的画材又得以重生和进一步发展。在古老而繁荣的草原丝绸之路上,同样盛行着一种特殊的水性材料绘画——中国水墨画。时至今日,仍然占据着世界绘画史上重要的地位。随着当今科技工业的发展,绘画形式和材料的研发达到了空前活跃的程度。对于水性绘画材料而言,发现和挖掘其在草原丝路及内蒙古地区的发展脉络和历史渊源,有着十分迫切和重要的意义。

参考文献:

[1]达楞古日布.内蒙古岩画艺术[M].海拉尔:内蒙古文化出版社,2000.

[2]苏北海.新疆岩画[M].乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1994.

[3]楚启恩.中国壁画史[M].北京:北京工艺美术出版社,2012.

[4]盖山林.和林格尔汉墓壁画[M].呼和浩特:内蒙古人民出版社,1978.

[5]黄佩贤.汉代墓室壁画研究[M].北京:文物出版社,2008.

[6]孙彦.河西魏晋十六国壁画墓研究[M].北京:文物出版社,2011.

[7]郑岩.魏晋南北朝壁画墓研究[M].北京:文物出版社,2016.

[8]邢莉.游牧中国[M].北京:新世界出版社,2006.

[9]朱其.当代艺术理论前沿[M].南京:江苏美术出版社,2012.

作者简介:云宇峰,内蒙古艺术学院美术学院副教授,主要从事水彩画创作与研究。