山阴县地质灾害详细调查实践与认识

吴晓利 刘德成 李耀南 田明 朱杰

摘要:为详细了解山阴县境内各类地质灾害及隐患发生的岩土体结构条件,阐明其发育、分布规律及形成机理,山-西省国土资源厅组织开展山阴县地质灾害详细调查工作。通过遥感解译、地面调查等手段发现,山阴县境内发育的地质灾害类型为地面塌陷、不稳定斜坡、崩塌和泥石流。地质灾害主要分布在中山地貌,以第四系、二叠系和石炭系为主,与人类工程经济活动密切相关。地质灾害详细调查工作为减灾防灾和制定防灾规划,提供基础地质依据。

关键词:地质灾害;遥感解译;地面调查;地质灾害特征

中图分类号:P694文献标识码:A 文章编号:1007-1903(2019)01-0074-05

0引言

地质灾害是指自然因素或人为活动引起的危害人们生命安全和财产安全的与地质作用有关的灾害(银飞,2017)。地质灾害的发生给人们的生存和生活带来巨大损害,规避地质灾害需要建立在地质灾害详细调查工作基础上(李永红等,2016)。地质灾害详细调查工作可以为地质灾害的防治提供有效的信息,对于保证各项工程顺利建设,促进社会稳定、经济健康发展和和谐社会建设具有十分重要的意义。

山阴县位于山西省北部,雁门关外,大同盆地西南端,全县国土总面积1652km2,总人口22.8万。近年来,由于山阴县城乡建设的快速发展,削坡修路建房、矿产资源开发等人类工程活动引发、加剧了地质灾害(隐患),地面塌陷、崩塌等地质灾害频发,开展县域内地质灾害详细调查,可以进行有效的地质灾害防治工作,对促进山阴县经济发展和保障人民生活环境安全起到实际而有效的作用。

1调查技术路线和方法

1.1技术路线

在充分收集、分析工作区以往基础地质、地质灾害等工作成果的基础上,以遥感解译、地面调查和地质测绘为主要手段,选择重大(典型)地质灾害(隐患)点投入一定地形测量、山地工程等勘查实物工作量,充分利用“3S”技术,采用点、线、面相结合,重点调查和一般调查相结合,专业调查与社会调查相结合的方法,开展地质灾害详细调查工作,基本查明工作区内地质灾害及隐患发育特征、分布规律以及形成的地质环境条件,并建立地质灾害信息系统。

1.2调查方法

(1)收集资料:充分收集工作区及周边已完成的基础地质、水文地质、工程地质、气象水文等与地质灾害相关资料及以往地质灾害工作成果,划分地质灾害重点调查区和一般调查区。

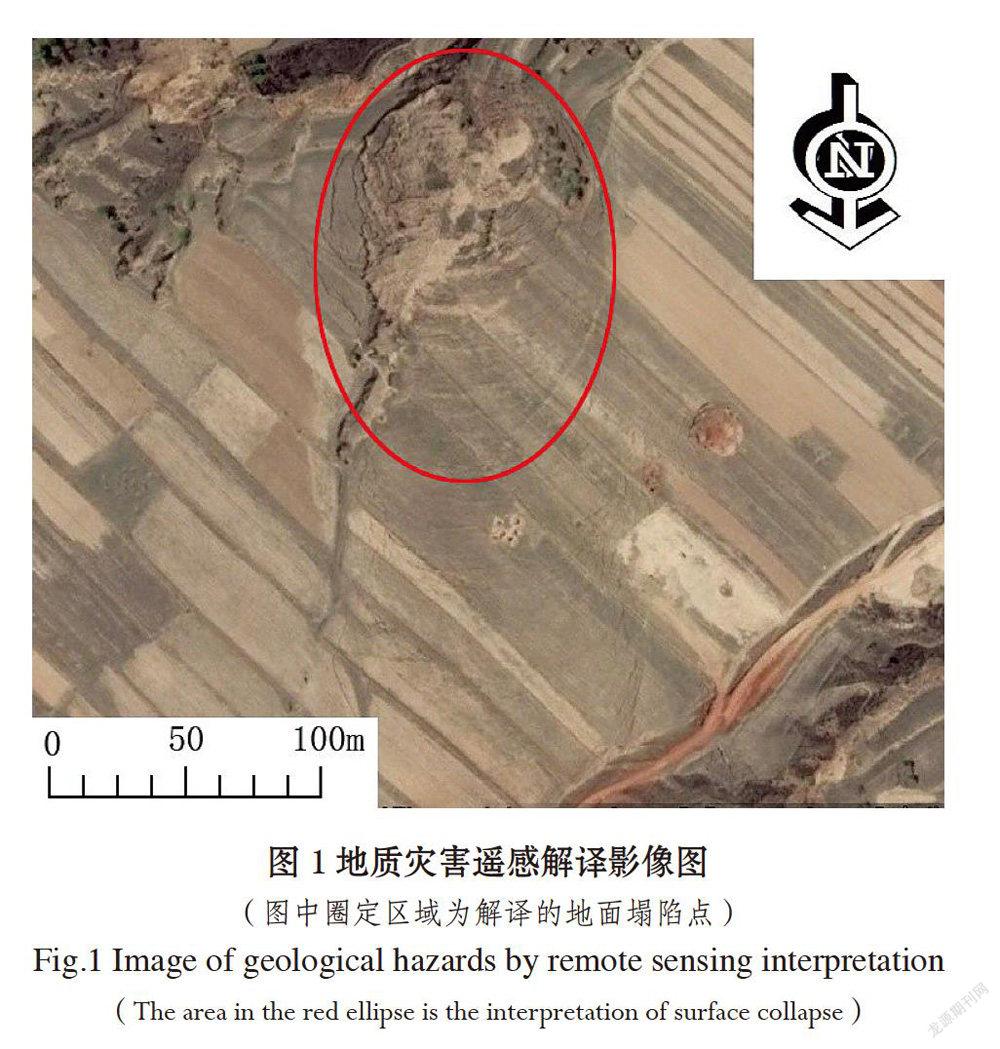

(2)遥感解译:以遥感解译工作为先导,结合前人资料,初步确定地质灾害体的类型、规模和空间分布,分析地质环境背景条件。遥感调查贯穿于详细调查工作的全过程(图1)。

(3)区域地质环境条件调查:根据遥感解译结果,对工作区内地质环境条件进行补充调查或核查。

(4)地质灾害调查:在遥感解译的基础上,采用点、线、面结合的以专业调查为主的方法,对工作区内地质灾害全面系统地调查。重点调查区主要开展1:5万比例尺地质灾害正测(面積950km2)和1:1万比例尺地质灾害草测(面积40km2);一般调查区主要开展1:5万比例尺地质灾害简测(面积662km2)。

(5)地质剖面测量:对重点调查区内的地质灾害集中分布区进行1:1万地质剖面测量,对重大、典型地质灾害点进行1:2000地质剖面测量。

(6)地质灾害测绘:对工作区内威胁县城、集镇和重要公共基础设施且稳定性较差的地质灾害(隐患)点,进行大比例尺(1:2000)工程地质测绘。

(7)地质灾害勘查:调查中发现的重大地质灾害隐患点,当采用调查和测绘工作不能弄清问题时,对该隐患点进行勘查工作。

(8)与各级国土资源管理部门结合,采用政府部门和当地群众参与的调查方法。

(9)地质灾害信息系统建设:采用空间图层与关系型数据库挂接的方式将具体灾害点数据链接在地质灾害详细调查图上,建立空间数据库。

2地质灾害发育特征

(1)崩塌

本次调查表明,山阴县崩塌具有以下特点:①崩塌规模小,多为小型崩塌;②崩塌体所处的边坡高陡,主要受层里面、节理面控制;③崩塌与人类工程活动关系密切,均由人类活动引起,且人类工程活动越强,崩塌地质灾害数量越多、危害越严重;④崩塌体现状稳定性差,大部分已发生过崩塌地质灾害。

按物质组成分类,岩质崩塌5处,土质崩塌1处;按崩塌规模分类,小型崩塌5处,中型崩塌1处;按形成机理分类可分为倾倒式、滑移式两种,各3处(胡厚田,1985)。典型崩塌地质剖面见图2。

(2)不稳定斜坡

根据调查结果,工作区内不稳定斜坡的特点包括:①分布坡度区间大,25°~90°,局部凌空(图3-0761);②大部分现状条件下稳定性较差;③主要分布于道路沿线,危害严重;④变形破坏模式不确定,不稳定斜坡有可能发展为滑坡、崩塌两种地质灾害;⑤与人类工程活动关系密切,均由人类活动引起。

其中基岩斜坡8处,黄土斜坡1处。典型不稳定斜坡地质剖面见图3。

(3)泥石流

本次共调查6处泥石流地质灾害隐患,其特点包括:①位于中山-平原地貌单元;②基岩风化物、采矿弃渣是主要物源;③暴雨是泥石流的主要激发因素;④泥石流危害大。

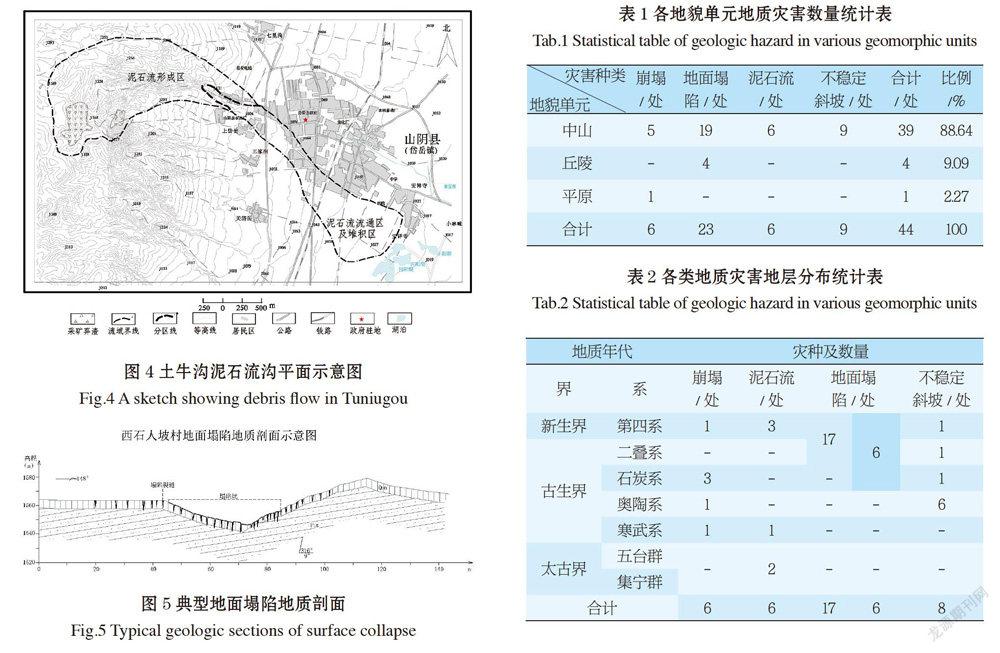

按水源成因和物源成因分类,坡面侵蚀泥石流3处,弃渣泥石流3处;按集水区地貌各组分类,均为沟谷型泥石流;按泥石流物质组成分类,均为水石型泥石流;按规模分类,巨型泥石流1处,大型泥石流2处,中型泥石流2处,小型泥石流1处。典型泥石流沟平面图见图4。

(4)地面塌陷

根据对地面塌陷区的调查,工作区内分布23处地面塌陷点,其特点包括:①分布于采煤活动强烈的北部地区(段鹏飞等,2014);②塌陷方式不确定,分为单个塌陷坑和大范围的地面沉降两种;③严重威胁塌陷区及周边村民生产、生活安全;④现状条件下稳定性较差;⑤分布区煤层采深采厚比较小;⑥综合机械化采煤方式开采的煤矿以大面积地面塌陷为主,房柱式采煤方式开采的煤矿以单个塌陷坑塌陷为主(彭捷等,2015)。

按规模分类,巨型2处、大型8处、中型9处、小型4处;按地表表现形式可分为2类,单个塌陷坑及其伴生地裂缝11处,大范围的地面沉降12处。典型地面塌陷地质剖面见图5。

3地质灾害的分布规律

3.1空间分布规律

(1)地质灾害主要分布于中山地貌单元上。本次调查的灾害点中,有39处分布在中山地貌单元,占灾害点总数的88.64%(表1)。

(2)在第四系、二叠系和石炭系相对集中。在本次调查的23处地面塌陷中,发生于第四系和二叠系中的地面塌陷17处;贯穿于第四系、二叠系和石炭系的地面塌陷6处;在调查的6处崩塌地质灾害中,发生于石炭系的3处;在调查的6处泥石流地质灾害隐患中,发生于第四系的3处(表2)。

(3)在坚硬碎裂状地层分布区相对集中。调查的6处崩塌中,发生于坚硬碎裂状灰岩地层中的有3处,占崩塌灾点数量的50%;在调查的9处不稳定斜坡中,发生于坚硬碎裂状灰岩地层中的有6处,占不稳定斜坡灾点数量的66.67%,主要原因是碎裂状坚硬岩体自身的工程性质导致其节理裂隙发育,在修路、建房切坡等作用下,岩体性质将变得脆弱、破碎,在重力作用下极易引起崩塌、不稳定斜坡地质灾害。

(4)沿道路呈条带状分布,且主要集中在山阴县省道S211、岱马路沿线。本次详细调查的崩塌和不稳定斜坡灾害点共15处,其中有10处分布在省道S211、岱马路沿线,占崩塌和不稳定斜坡灾害点总数的66.67%。由此可见,修路切坡是形成崩塌和不稳定斜坡的主要原因。

(5)在凸型和直线型边坡地段相对集中。本次调查的6处崩塌中,凸型坡为5处,直线型坡为1处;在调查的9处不稳定斜坡中,凸型坡为8处,直线型坡为1处。由此表明,凸型坡易产生崩塌和不稳定斜坡灾害。

(6)在岩质坡体中集中。调查的6处崩塌中,发生于岩质坡体中的崩塌为5处,占崩塌灾害点总数的83.33%。调查的9处不稳定斜坡全部发生于岩质坡体中。可见,岩质斜坡发生灾害的数量明显高于土质斜坡。

3.2时间分布规律

(1)在现代人类工程活动强烈的时期相对集中。本次调查发现的崩塌、地面塌陷、不稳定斜坡均是因人类工程活动引起,工作区内调查发现的6处崩塌中有3处与人类削坡建房活动有关,3处与削坡修建公路密切相关。工作区内调查发现的23处地面塌陷均由井下采煤活动引起。工作区内调查发现的9处不稳定斜坡中,8处具有崩塌隐患,其中6处因切坡修路、2处因削坡建房引起;1处具有滑坡隐患,起因亦为人类削坡建房。

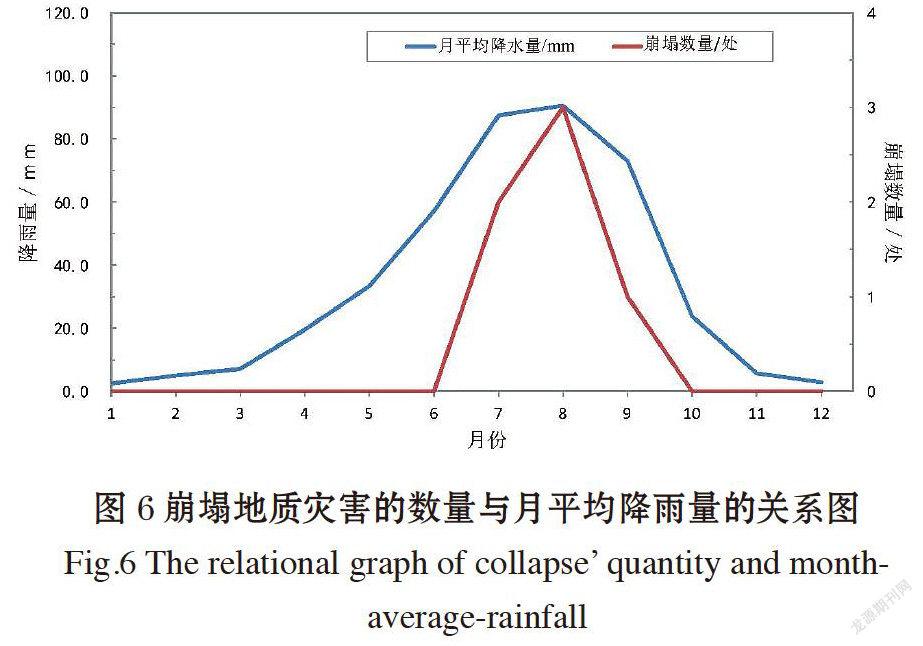

(2)在雨季和冻融期相对集中。山西省山阴县新近发生的6处崩塌灾害及其降雨量的关系,崩塌发生次数与同期的平均降雨量呈正相关关系(图6)。可见,集中強降雨是山阴县崩塌灾害发生的主要诱发因素。

4结语

山阴县境内发育的崩塌、不稳定斜坡、泥石流、地面塌陷等地质灾害与地貌单元和人类工程建设活动密切相关,中山地貌单元是县域内地质灾害的主要分布区,人类工程建设活动越强烈,地质灾害越发育。因此,适当控制中山地貌单元内的人类经济活动、降低工程建设强度和加强建设项目地质灾害工程防护等措施对防止、减少地质灾害的发生具有十分重要的意义。