一眼千年

陈中华

请再翻慢一点,那么厚—本时间。我想守在故事里做一个伴……

——题记

我从小就对历史文物感兴趣,喜欢听老人讲远古传说,喜欢翻阅史书,诵读经籍。我也经常摆弄家中一些古旧的物事:一个琉璃色,却有缺口的香炉;一根断成两截的旱烟斗;一套青花瓷的茶具……有一次,我竟将家中—直供奉的一块琥珀色的玉拿出去跟朋友炫耀。年纪轻轻的我,对这些古老的东西情有独钟。奶奶常对我说,这些物什,都是祖辈们流传下来的,它们虽不会说话,但它们都有灵气,通灵性。我似懂非懂地点点头,虔诚地把它们放回原处,默默地弯下身子,向历史致敬,向文化致敬。

历史,浩荡若汶水。“前不见古人,后不见来者。”天地悠悠,造化万千,古老的文明歌声仍在耳畔回响。自远古而来的人类文明,如浩渺烟波层出不穷。古埃及文明、古印度文明、古巴比伦文明,克里特文明、希伯来文明、阿拉伯文明、波斯文明……可这些文明都无一例外地陨落了一再伟大的时代,也会被历史淹没,变成废墟,但留下了文物。时间无法倒流,人类也不会穿越,我们只能凭借着历史长河中沉淀下来的凤毛麟角,来推测、来想象曾经的盛世图景。我虽然没能亲身去瞻仰文明遗址,可在书中、电视中也能领略—二。古埃及金字塔仍固执地守护在尼罗河畔,法老的黄金面具不断地反着历史的寒光;古巴比伦的空中花园摇曳着曾经的梦幻,《汉谟拉比法典》在冷酷中惨笑;维纳斯、拉奥孔雕像的发现,庞贝古城的出土,像是一个地下室的豁口,唤醒了人们对远古的记忆。这些文物是辉煌的见证者,是尘封千年破土而出的讲述者。纵然已有千年的距离,依然有清香满乾坤。可在震撼之余,我的心变得伤感。其实,他们是一群流浪者。他们在历史中东躲西藏,居无定所,最后只能在暗无天日的泥土中沉沦。他们只属于历史的一个片断,因为他们不完整。这些文物所代表的文明,是断层的,是历史的过往云烟。

余秋雨先生曾说过:“每一种文明的灭亡都是正常的,不灭亡才是偶然。”这么说来,伟大的中华文明就是特例中的特例。人类最早的四大古文明中只有她没有中断过,不仅遗迹处处,而且还构成了一个庞大的记忆体系。这个体系大致可分为两类:一类为文字,另一类为文物。很有幸,我去过北京的中国国家博物馆,目睹了一批顶级文物。国博里有王懿荣发现的第一块“龙骨”,上面刻着我们国家最古老的文化记忆;有厚重大气的后母戊鼎,有造型奇特的四羊方尊,有铭文拓印的大盂鼎……国博的展牌上,还介绍了故宫的传世名画——《清明上河图》、陕西的镶金兽首玛瑙杯、台北的翠玉白菜……站在他们面前,岁月的沧桑感席卷而来。莽荒年间,先民巧夺天工,每一件青铜器都独一无二,每一个玉器都匠心独运,每一幅画卷都是泼墨山水。透过这些文物,我清晰地感受到中华文化的生命力和创造力,同时,还有文物自身被文化赋予的宏大感、朦胧感和苍凉感。这些文物上面的纹路,都带有宗教色彩,如一些玉器上的飞鸟、走兽,就是图腾的象征。这些线条比较抽象,比较古朴,但很有威慑力,很自由,富有一种明丽之美。可以说,自商而起,中华民族的文明已经有了一个伟大的审美开端,一些原始的文明符号,成就了我们民族的文化胎记。

震撼之余,略带惶恐,略感遗憾。数千年的历史在眼前快速流转,想守在这些故事里做一个伴,与他们经过的岁.月彻夜长谈。可是我们之间,隔着时间。一条相隔千年的河流,不悲不喜,冷眼相观。只能怀念,只能追忆。这是一种荣幸,可能也是一种沉痛。遗憾的是,出土的文物有北京的,有河南的,可很少有一件用铅字打出“甘肃”的倾城古物,更不用说属于“静宁”。在中国文化的大背景下,我的家乡可能默默无闻。但在我心中,却有不可估测的分量,因为这属于自己家乡的文脉探寻。

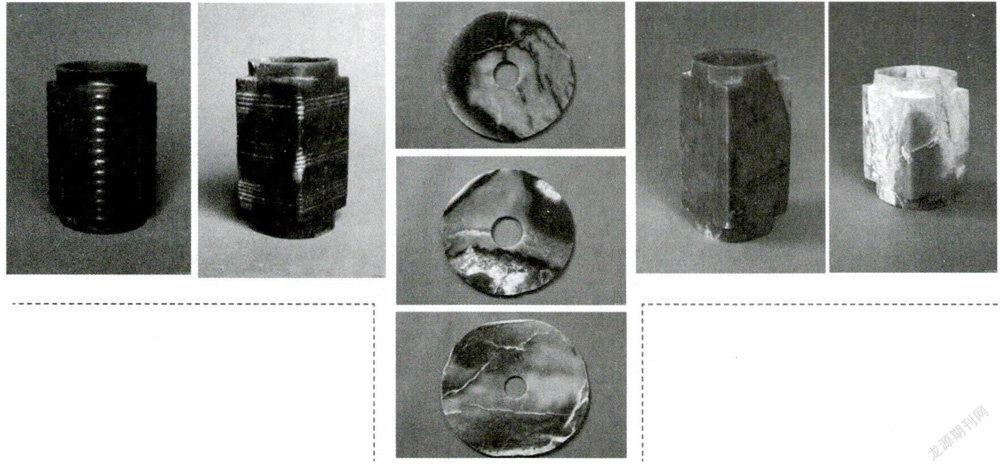

从国博回来以后,我一直遗憾着,直到跟老师走进我们静宁县博物馆,心里的石头才落了地。静宁县博物馆坐落在一条悠长的柏油路旁,不远处便是县政府。周围是一个建筑群,典型的秦汉建筑风格。红墙青瓦,水榭亭台,雕梁画栋,自是大气端庄。这是文化城,博物馆在文化城应是理所当然。在博物馆,一楼是近代文物展厅,二楼是玉展厅,三楼是陶瓷展厅。玉文化是静宁县博物馆的一大特点。静宁的玉文化集红山文化、仰韶文化、齐家文化于一体,并凝结出自己特有的艺术色彩。从静宁县出土的齐家七宝,分为三璧四琮,最大有直径32.1厘米的玉璧,最高有16.7厘米的玉琮。这七件玉器选材精良,纹饰朴美,器形硕大,是西北早起青铜文化玉器发展最高成就。其中,蚕节纹青玉琮更是当之无愧的“齐家文化最优秀的玉琮”,被列为国宝级文物其余皆是国家一级文物。三大玉璧上,岁月的墨笔画出蜿蜒裂痕,还留下团团墨染;四大玉琮,上下贯通,外方内圆,暗含“天圆地方”的说法。这些充满幻想与神思的制作,成为研究齐家文化的代表性玉器。这些宝玉,如温文尔雅的君子,又似轻柔细腻的天女。他们抖落历史的风尘,重新散发出文明的柔光。凝视着玉,就像注目远古的星辰,就像寻找大海的珍珠。他们看起来异常脆弱,可实际上又是那么坚强。在三楼,陶响铃和青花双龙戏珠缸引我驻足不前。陶响铃是一块手掌大的圆盘,其正面龙追虎,虎逐龙;背面是双鸟捕鱼。咖啡色的外表上留有饱满的线条,传神的雕刻,有龙腾虎跃,青乌飞鱼。轻轻一敲,听到的是低沉却绵延的回响。这分明是穿透历史的跫音。青花双龙戏珠缸是清朝流传下来的青花瓷,天青色的釉层晶莹剔透,青龙腾空,云焱相从,大海的波浪也随之起舞…一這件宝物的背后,有一个感人的故事:它本是城隍庙的礼器,传承到二十世纪七十年代的时候,社会动荡不定,像这种瓷器很难在大庭广众之下完好无损。于是守庙人私自将这青花双龙戏珠缸埋进了土里。风波过后,听说县博物馆在征集文物,他就将它挖了出来,献给博物馆。晨光未晓,博物馆门口突兀地出现了一件精美的古物,是这双龙戏珠缸。不曾索取分文,也不要任何名气,为了心中所守护的东西,能一直被人守护下去,如此也便安好。守庙人和双龙戏珠缸一样,色彩不浓,但芳香不减。时至今日,还不知他的姓名,也不知他是否还在人间。只有这顶双龙戏珠缸,代他接受每一位参观者送上祝福。

无论是书中所讲,还是亲身所见,在这些古物面前,我都要弯下腰来聆听历史,感知文脉。这应该是每一个人对文物的态度,既是对历史的尊重,也是对文化的尊重。直到今天,我才明白,书中看到的文物,亲眼所见的国博和家乡的文物,都是千年的沉淀。可无知的我,却曾一眼千年。

写作启示:

1.退守到自己的内心,找自我最感兴趣的事和物,琢磨它,研究它。

2.开眼看世界,建立与世界的联系,而不仅仅是陷入自我的情绪。

3写作前找相关题材的资料,越充分越好。

4.从歌词里找灵感。

5.行万里路,但要回头看来时路。

(肖尧)

老师点评

文物是历史的沉淀,历史是文物的见证。作者对文物的虔敬与热爱,流露在字里行间。

全文行文流畅,文笔优美,首尾呼应,读起来感觉像在欣赏一幅古色古香的画卷。文章由小时候作者家里的玉以及奶奶的话语引出对历史文物的浓厚兴趣,怀着无比虔诚的态度对待文物,从此,与文物结下了不解之缘。

历史的沧桑巨变,文明的繁盛陨落,牵动着作者年幼好奇的心。一眼千年,既是对历史文物的贪恋,又是对自己渺小的感慨。可以看出作者是一位珍爱文物,尊重历史,敬仰文明的学生。

国博的顶级文物,勾引起作者的惊羡与震撼,震撼之余,又略带遗憾:为什么自己的家乡静宁没有历史的见证者——文物?直到去了静宁博物馆,作者对家乡的历史情结才得以解开口

从国家博物馆到静宁县博物馆,从珍贵的历史文物到静宁齐家七宝,作者用眼睛观看历史的沉淀物。用文字抒发自我内心的历史情怀。爱国,爱家乡,热爱中华文化,想通过自己的文字,唤起更多的人对静宁七家齐宝的关注,作者的雄心不小。我们读之也深受鼓舞。

(指导老师:李新平)

微访谈

1.本篇文章是如何萌芽的?

最直接的原因,当然是老师带领下的博物馆之游,兼之当时。正读余秋雨先生关于文化探究的一些著作,再联系曾经自己的一些所见所闻,灵感浮现,一夜之间完成创作。《一眼千年》是一首歌的名字,岁月如歌,文明如歌,写作时,这首歌贯穿全文。

2你对历史文物的兴趣是如何被激发的?

从两本书开始,一本《文化苦旅》,—本《哑舍》。《哑舍》用故事讲述国宝,感人至深;《文化苦旅》用理性探究文明,而古董的背后,深藏着文明的故事,从更高的角度培养我对历史文物的热爱。

3-由国到家,你对历史文物的情感发生了怎样的变化?

在国博,看到的后母戊鼎、四羊方尊,除了震撼,心中想得更多的是守护和传承。在家乡静宁县博物馆看到齐家七宝,心中生出无法掩饰的骄傲,更希望将“静宁齐家七宝”宣传出去,让更多人知道:中国的玉文化,有家乡的一席之地。

4.未来,你还希望用文字继续书写历史文物吗?

希望啊,历史的载体是文物,历史的体现是文字,如果能用详细的文字,将厚重的历史描摹出来,那将是很有价值的事。

同学考

1.说说你的历史文物情结,或者你与历史文物的故事。

我曾去过西安,路过那里古老的城墙,触摸过蒙灰的骨瓷,看到残损的古书,莽荒的遗迹。我们的文化遗产是历史的见证,秦兵马俑至今仍气宇轩昂地挺立。在陕西历史博物馆,杜虎符、镶金兽首玛瑙杯、唐三彩载乐驼,我很有幸见到。(赵文轩)

2.你知道哪些网红文物?

《千里江山图》是宋徽宗宫廷画师王希孟所作,全卷展开长达11.91米,是一幅国宝级的青山绿水画。

司母戊鼎。司母戊鼎又称后母戊鼎,是全世界上出土最大、最重的青铜礼器。

还有从甘肃出土的马踏飞燕。这也是我最喜欢的网红文物!它象征着中华民族脚踏实地、勇敢创新、积极进取的伟大民族精神。(刘译骏)

3.《一眼千年》是《国家宝藏》的主题曲,你喜欢这首歌吗?有没有类似的歌,触发了你的历史情结?

是的,我很喜欢这首歌,听起来浑然天成。有浓浓的历史韵味。还有《青花瓷》《兰亭序》《蜀绣》《卷珠帘》……这些歌声回荡,飞过时间和空间,仿佛在触摸清雅的文物。(辛府蓉)

齐家七宝

齐家文化是以中国甘肃为中心地区的新石器时代晚期文化,距今四千年左右。其名称来自其主要遗址甘肃省广河县齐家坪遗址。其主要分布于甘肃东部向西至张掖、青海湖一带东西近千公里范围内,地跨甘肃、宁夏、青海、内蒙古4省区。在齐家文化分布范围内,尤其甘、青境内,曾出土有数量更多、质量更精美的齐家文化玉器。其器类在三十种以上。齐家文化玉器使用的玉材,主要是甘肃、青海本地的玉,还有新疆和田玉。齐家文化玉器中的工具类如斧、锛、凿等,便主要选用本地玉。礼器类的琮、璧、环、璜、钺、刀、璋等,都选择玉质滋润、色泽纯美的本地玉或和田玉。和田玉的发现与运用当早于齐家文化,但大量用来制作礼器和部分工具,当始于齐家文化。

西北玉文化在源远流长、一体多元、光辉灿烂的中华玉文化中独树一帜,在中华文明史中占有极其重要的地位。静宁博物馆珍藏的古代玉器特色鲜明,品类繁多,备受国内外玉文化研究者的关注和重视。齐家玉文化是齐家文化中的一朵奇葩,这一时期,原始宗教已发展到较高的阶段,掌握首邦特权的贵族往往用玉礼器祭祀天地神灵及其祖先。玉礼器主要有琮、璧、圭、璋、璜、环、钺等,而琮、璧组合较为普遍。《周礼·春官·大宗伯》中这样记载:“以玉作六器,以礼天地四方,以苍璧礼天,以黄琮礼地,以青圭礼东方,以赤璋礼南方,以白琥礼西方,以玄璜礼北方。”

1984年,静宁县治平乡后柳沟村的村民挖出了一个齐家文化祭祀坑,从中出土了三璧四琮,大而罕见(直径分别为32.1、27.8、27.3厘米),质地近和田青玉,色泽青碧,邊有沁蚀,表面光洁,但厚薄不匀,肉部保留切割痕,中间好孔单面钻成,比较规整。四琮均外呈方柱体,内穿对钻圆孔,两端突射,射口平齐而圆。其中蚕节纹青玉琮最为珍贵,中部凸出四棱,棱角磨圆,浮雕四组蚕节纹。此琮玉质纯净,莹泽细润,切割平匀,圆方有度,工艺精细,纹饰精美,充分展示了齐家文化治玉工艺的高超水平。1996年国家文物鉴定委员会专家组把该琮确认为国宝(目前也是我们全平凉市馆藏文物中的唯一一件国宝)。故宫博物院的杨伯达先生感慨地说它是“齐家文化最优秀的玉琮”,并把这批玉器称为“静宁齐家七宝”。根据《周礼》中“以苍璧礼天,以黄琮礼地”的记载。推断七宝应是沟通神灵,祭祀天地及祖先的瑞玉,用作宗教或巫术的法器。