学分绩点制评价体系的建构认同与基本要素

吕晓芹

摘 要:学分绩点制是国际通行的评估学生学习质和量的教学评价制度,隶属于高等教育评价体系,是高等教育系统的一个分支,并非独立存在的,其发展体现了国家及高等教育自身发展的需求。学分绩点制在我国高等教育界倡导实施30余年来,未取得应有的效果,根本原因是由于其构成学分绩点制的基础建构要素未能科学统一,且缺乏与之相配套的教学资源。科学统一规范的学分绩点制评价体系的发展需在基于各类基础要素相对统一的前提下,立足于高等教育的现实环境,从思想观念、管理流程、协同创新等方面进行协同推动。

关键词:学分绩点制;建构认同;要素

党的十九大报告提出要“推进教育公平”,教育公平除了教育资源、教育环境、教育质量的公平外,也包括教育评价体系的公平。2015年10月,国务院印发了《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,对高校建立教学评价体系提出了明确的要求。无论十九大报告还是“双一流”建设方案,都指向了人才评价体系问题。学分绩点制(简称GPA)因其能提升学生学习质量,促进创新性人才培养,在国内大部分高校得以实施,但并未统一科学规范,如何建立科学统一规范的学分绩点制评价体系成为当前高校教学改革的方向之一。

一、学分绩点制评价体系的建构认同

自1985年学分绩点制配套到高校教学评价体系中开始,至今已30余年,经历了提倡、接受到现在呼声渐高的发展历程。学分绩点制作为高校教学评价体系的一部分,其发展并不是独立存在的,既体现了国家和高等教育的发展需求,也体现了社会各界对高等教育评价体系的不断重视与认同。曼威·柯思特在《认同的力量》一书中提出:“认同是如何、从何处、由谁、以及为什么而建构的。”[1]学分绩点制评价体系的发展也经历了这一认同过程。

1.国家发展需求的认同

新中国成立后,面临三年困难时期,在全国计划经济体制下,教育也适应社会发展需要,逐步走向计划化,学分制改为学年制,课程内容大纲化、课程门数固定化,教学评价采用固定的百分制。1978年,国家开始试点推行学分制,学分制的改革推行虽有一定成效,但总体来说是举步维艰。直到上世纪90年代,随着计划经济逐渐退出历史,自由的市场经济逐渐成为主流,教育改革呼声日渐提高,社会对个性化、创新性、创造性人才需求愈来愈高,高等教育教学评价标准亟需改革。尤其1999年高等教育扩招政策实施以来,我国高等教育的社会功能逐渐转变,从原来的“精英化”转向“大众化”,原有的“精英”人才标准不仅对现有高等教育没有促进,反而起到阻碍作用。人才评价标准并非是一劳永逸的,由于人们受各种历史条件和主客观条件的制约,不可能把握全部决定条件和因素。因此,已有的教學评价体系不能作为绝对的、一成不变的指标和律条,评价体系需要不断充实、发展和验证,高校的教学评价不是终点而是过程,其目的是通过客观分析学生的学习效果,诊断教学症状,改革教学水平,提升教学质量。在国家不断发展的现实环境下,高校教学评价体系也必须与时俱进,满足国家发展需求。

2.高等教育教学公平质量的认同

党的十九大报告提出,我国今后一段时期教育改革目标是“让每个孩子都能享有公平而有质量的教育”,高等教育评价体系亦应符合我国高等教育发展的整体方向。学分绩点制作为国际公认的教育评价体系,无疑是维护学生享受公平而有质量权益的重要保证。改革开放以来,我国高等教育虽取得了较快发展,在较短的时间里实现了义务教育和高等教育的大众化。但是,教育领域依然存在很多不充分、不均衡的问题。以高等教育为例,仍然存在优质教育资源不均衡、教育评价结果不公平等各类问题。联合国教科文组织2007年第六号工作文件《教育公平与公共政策:十六国比较结果》,提出了高等教育公平应该包括“入学公平、资源公平与结果公平”[2]三个方面。近年来,随着我国高等教育普及化和大众化,入学公平和资源公平开始逐渐实现,结果公平亦提上了议事日程,为学生提供相对统一的学习质量评价体系是实现结果公平的重要一环。正如我国著名教育家朱永新所言:“现在中国教育的主要矛盾已经从过去的有没有学上,转变为能否上好学的问题。”[3]高等教育的发展不仅是给学生受教育的机会,更重要的还是要给学生接受好的教育质量的机会。

3.高等教育发展目标的认同

我国高校众多,不同高校改革程度不同,发展目标不同,在具体的实施过程中,不同类型高校对学分绩点制发展要求不同,综合实力越强,与国际高校交流越多的高校,其实施学分绩点制的意愿越强烈。根据调研,42所双一流建设A类、B类高校都有实施学分绩点制,95所一流建设学科高校中虽然绝大部分都有学分绩点制教学管理制度,但仍有少数学校只实行学分,未实施绩点制;其他只实施学分未实行绩点制的本科高校数量逐渐增多。这在一定程度上也说明,是否实施学分绩点制,与学校自身发展目标和现实情况有很大关系。“双一流”建设高校的目标是“加快建成一批世界一流大学和一流学科”[4],要实现这一目标,各高校就需吸收世界一流高校所长,实现对世界一流高校的跟跑、并跑到领跑过程。此外,伴随着这些高校国际化进程加快,学生国际交流规模越来越大,数量越来越多,国际通行的教学评价体系更易得到重视,这也是双一流建设高校更愿推行学分绩点制教学评价体系的一个主要原因。由此,学分绩点制的发展在一定程度上是高等教育发展目标的折射和体现。

二、学分绩点制评价体系的建构因素

科学评价是准确、全面、系统认识事物的一种有效方法,其作用就是揭示价值,让客体价值由潜在的形式转化为直接的形式呈现出来。从高校教学评价体系来说,科学评价的主体应是高校教师、学生、学校以及社会各级各类组织,客体则是学生的学习效果,主体需要对客体进行准确的评价,就需要找到最适合的评价工具,对学生的学习成果进行衡量。科学统一规范的学分绩点制是当前国际上运行比较成熟的教学评价体系,亦是被实践证明行之有效的高等教育教学评价制度。通过对我国不同地区、不同类型的44所(一流大学建设高校11所,一流学科建设高校16所,其他本科高校17所)高校学分绩点制评价体系的抽样调研(如图1),发现我国高校的学分绩点制评价体系更多是基于高校自身基础和需求而设定,在核心建构因素方面尚未科学统一,尚属于不彻底的过渡阶段,导致学分绩点制评价体系并未发挥应有的作用。

(一)影响因素

1.我国高校教学评价体系繁杂

我国高校传统评价体系以百分制为主,后经历多次改革,原有的百分制并未废除,现有的等级制(五级制、二级制)、学分制等几种考查方式加入,形成了多类型、多层次的高校教学评价体系。根据调研,大约82%的高校采用两种或两种以上计分方法,我国高校学生学习评价从单一的百分制到多种评价方式混合使用,这是高校评价体系多次改革妥协的结果。由于每所高校评价体系种类繁多,又形成了不同类型的绩点转换方式。为此有高校还专门规定了不同评价体系下转换的绩点用途不一样,如有高校规定百分制平均学分绩点主要用于校内推荐免试研究生和转专业;四分制平均学分绩点主要用于学生申请出国开具成绩证明等。多种多样的学分绩点转换方式,不仅与学分绩点制实施之初的意愿相违背,也增加了教学管理的难度,不从事此项工作的管理人员根本搞不清楚各类绩点具体的转换方式。

2.学分绩点制参考样本不同

当前,我国高校所实施的学分绩点制并非独创,都是借鉴了国际一流高校的学分绩点制教学评价体系,但国际一流高校学分绩点制实施标准也并不完全相同,如美国哈佛大学一般采用11等级,最高等级是A,最高绩点是4.0的学分绩点制评价体系;新加坡南洋理工大学虽然也实施11等级,但最高等级和最高绩点都与美国高校有所区别,南洋理工大学将最高等级设定为A+,但无论A+还是A对应的最高绩点都是5.0;香港科技大学是1991年创建的一所非常年轻的学府,其采用的学分绩点制是12等级,最高等级是A+,最高绩点是4.3的学分绩点制评价体系。①我国目前实施了学分绩点制评价体系的高校大都参考了国际一流高校的学分绩点制样本,再通过各自的演化和改变,形成了目前多样的学分绩点制转换标准。

3.高校实施学分绩点制源动力不足

学分绩点制实施并未取得应有的效果,还源于高校推进学分绩点制的源动力不足。一方面是受评价体系和各类排名影响,各高校尤其是“双一流”建设高校在教学方面的目标追求、改革力度的源动力远小于对科研方面的追求,很多高校认为绩点的用途只是用于学生出国使用,也有高校会将之作为转专业、评奖的一个重要依据。但总体来说,大多数高校实施学分绩点制仅仅是因为这是一项国际通行的教学管理制度,迫于国际交流或学生出国需要而实施,并没有真正意识到学分绩点制是提高高等教育质量的一项重要举措。另一方面,高校教师、学生以及管理人员对高等教育学生学习质量和培养各类人才之间的辩证关系认识不到位。他们认为:高校学生自身有了一定的规划能力和自制能力,想读研或出国的学生,自然会努力读书,拿到一个好的成绩;想早点踏入社会参加工作或创业的学生,就应该将大多数时间用于社会实践或积累工作经验,考试只要通过就可以,学习成绩不重要。学生的社会经验远重于学习成绩,把学生在校成绩和就业割裂的看法,是中国职场的普遍现象,但在一些发达国家,绩点的高低对学生的未来发展至关重要。如迈威·艾斯戈登(Mawi Asgedom)就认为:“优秀的学分绩点能够为不同背景的学生提供学业、事业和生活的机会”(The Success GPA depicts nine key success strategies to help high school students from all backgrounds transform their academic,career,and life opportunities)。[5]中西方对学生在校学习成绩的看法不同,也导致内地高校没有重视绩点,仅把绩点作为当前教学管理评价体系的一种补充形式。

4.高校配套资源不足

学分绩点制是“相对自由”的教学评价管理制度,当然,这里的“自由”不是指“完全的自由”,而是指给学生以适度的机动性、灵活性、自主性,如给予学生选课自由,打破固定的学年制模式等,与学分绩点制相配套的教学资源主要是课程、教师等,尽管每所高校具体情况不同,总体来说,高校实施学分绩点制的配套措施需加强。首先,长期以来,我国高校课程模式相对单一,课程数量比较固定,再加上近年来,高校排名、教师职称考核,都是以论文、项目的数量级别为标准,其后果就是高校教学建设缺乏开放性,教师授课缺乏创新性。其次,高校教师数量不足,根据上海软科教育信息咨询有限公司2017年发布各高校师生比,虽然其比率已低于《本科教学评估指标体系》中所明确规定的办学普通综合类本科院校生师比在18∶1与16∶1之间,实际上各高校并不是所有的教师都上课,真正上课的教师和学生比,应是远远高于这一比例,再加上各高校评职称对科研的要求,授课的教师也只是完成规定课时和教学任务,并未将全部精力放到教学上,这也造成了教学队伍新鲜血液的不足。再次,学分绩点制与学年制有着诸多不同,从管理的角度出发,对制度设计和学生管理都提出了新的要求。传统的教学管理制度是统一进行规划的,教学过程可提前规划,不需要随机调整,具有固定性和長久性;学分绩点制下,学生的学习时长不再受固定年限的制约,只要完成相应学分,达到学校要求就可提前毕业,这些都对现有管理人员素质和现有的管理体系有着较高要求。

以上影响因素可分为主观因素和客观因素,详见图2。

(二)建构要素

科学统一规范的学分绩点制评价体系要在我国得到实施,前提条件就是我国高校需要在转换方式、最高绩点、绩点转换计算三个基本构成要素方面实现科学统一。在这三个主体要素科学统一的前提下,再辅以与之相配套的教学资源方能顺利完成学分绩点制教学评价体系的实施。

1.核心转换方式的统一

学分绩点制,顾名思义其转换方式是建立在学分制基础上,因此学分制是科学统一规范的学分绩点制转换的前提条件。当前,我国高校评价学生的学习成绩尽管有百分制、学分制、等级制等多种类型,但不容忽视的是,经过30余年的提倡,学分制俨然已成为我国内地大多数高校的标配,尤其在“双一流”建设高校,学分制早已普及,并占据了主要地位。调研的44所高校中,采用学分等级制作为主要评价方式的高校共有36所,占比约为80%,5级制和11级制是各高校较为普遍采用的方式(如图3),这为我国内地高校尤其是“双一流”建设高校实施科学统一规范的学分绩点制提供了先决条件。

2.最高绩点设定的统一

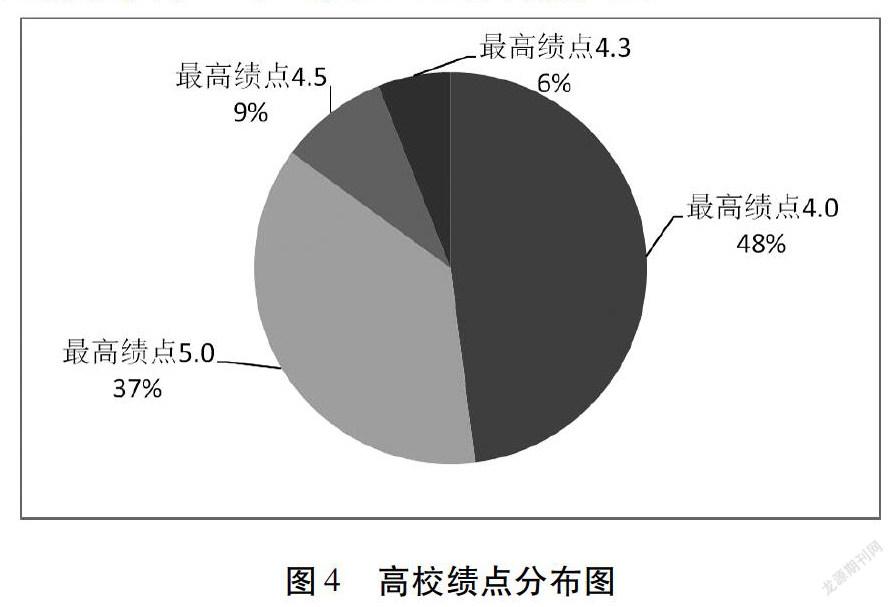

国内实施学分绩点制的高校在最高绩点方面设定不一致,且标准多样。目前国内高校在最高绩点设定方面主要有四种类型:最高绩点4.0、最高绩点5.0、最高绩点4.5、最高绩点4.3。四类最高绩点在不同类型、层次的高校都有所体现(如图4)。要实施科学统一规范的学分绩点制评价体系,在最高绩点设定方面必须有一个统一的标准。根据调研的44所内地高校来看,最高绩点为4.0的高校为21所,占比约为48%;最高绩点为5.0的高校是16所,占比约为37%;最高绩点为4.5的高校有4所,占比约为9%;最高绩点为4.3的高校有3所,占比约为6%。内地约有48%的高校以4.0作为最高绩点,我国香港科技大学、美国的哈佛大学在最高绩点设定方面也以最高绩点4.0为标准。这在一定程度上说明,以4.0设置为最高绩点,不仅得到了内地很多高校的认可,也得到了其他国际一流高校的认可,这为我国学分绩点制评价体系最高绩点设置方面提供了一个可供参考的具体标准。

3.绩点计算方式的统一

多样的评价体系导致了多样的绩点转换方式,多样的绩点转换方式又导致多样的绩点计算公式②。根据调研,我国内地高校绩点计算公式主要有四种类型。一是百分制转绩点。直接将百分制成绩以公式换算成绩点的高校并不多,比较典型的高校是北京大学,即,课程绩点=4-3(100-X)2/1600(60≤X≤100),其中,X为课程分数,100分绩点为4,60分绩点为1,60分以下绩点为0;更多的高校是将学分和百分制混合计算,比较普遍的计算公式是:百分制平均学分绩点=∑(课程百分制成绩×课程学分数)/∑课程学分数。二是等级转绩点。如以“优秀、良好、中等、及格、不及格”或者以“A、B、C、D、F”,甚至以11等级、12等级的形式记录学生成绩,并分别对应不同的绩点。代表性的高校有同济大学,将课程成绩分为优、良、中、及格、不及格,对应的成绩等级为A、B、C、D、F,分别对应的课程绩点为5、4、3、2、0,折算成相应的百分制成绩值为95、85、75、65、30。三是学分转绩点。GPA=∑(课程绩点×课程学分数)/∑课程学分数,是目前高校最普遍、也是最常见的计算公式。但也有高校在学分转绩点时采用了不同的计算方法,即,课程总绩点=Σ单门课程学分绩点,课程总学分=Σ单门课程学分,课程平均绩点GPA=课程总绩点/课程总学分。四是二级制转绩点。一般来说,各高校对不及格的绩点都设置为0,但在及格的绩点设置方面则有1.0、1.5、1.7、1.3等几种类型。高校多样的绩点计算方式给学生造成了很大困扰,各高校经常会出现学生毕业准备出国,四处询问本校绩点算法,或者对本校绩点算法不满意的事例。

4.提供相配套的教学资源

与学分绩点制教学评价体系实施相配套的教学资源主要包括三个方面:人力资源、空间资源和课程资源。人力资源主要指专业教师的数量;空间资源主要指教室、实验场所的配备;课程资源主要指各高校是否能够开设足量的课程,给予学生选择。自上世纪90年代末高校扩招以来,高校各类教学资源相对紧张,经过近20年的发展,教学资源紧张局面已得到大大缓解。2018年1月20日,中共中央、国务院颁发了《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》,教育已成为未来重点改革的领域,教学资源紧张程度也会得到有效缓解,尤其在教师资源方面。《意见》提出:“将实施教师教育振兴行动计划,建立以师范院校为主体、高水平非师范院校参与的中国特色师范教育体系,推进地方政府、高等学校、中小学‘三位一体’协同育人。创造条件,推动一批有基础的高水平综合性大学成立教师教育学院,设立师范专业,积极参与基础教育、职业教育教师培养培训工作。”[6]在这些政策的有力推动下,高校教学资源的配套措施将可以满足科学统一规范的学分绩点制实施。

三、学分绩点制评价体系的发展建议

当前,我国高等教育还相对落后,高等教育教学评价体系的提升,只能学习和借鉴国际一流高校,等我们自己的高等教育强大了,我们才能参与新规则的制定并让其他国家高校追随我们。由此,我国高校推行科学统一规范的学分绩点制需要在基于各类基础要素相对统一的前提下,立足于高等教育的现实环境,从思想观念、管理流程、协同创新等方面进行推动。

首先,在思想层面要确立公平质量的教育观念。教育不仅是给学生受教育的机会,更重要的还是要给学生接受好的教育质量的机会,其中重要的一点就是对学生的学习效果给予相对统一的学习评价,科学统一规范的学分绩点制评价体系是重要保证。在现实的教育环境下,教育的公平质量不仅仅存在于中小学教育系统中,也体现在高等教育系统中,而公平的评价体系对提高人才培养质量有着极其重要的意义,只有以学分绩点制为切入点推动高等教育人才评价体系的改革,重视学生公平学习过程和结果的学分绩点制评价体系,才能提升高等教育教學培养质量,发挥高校的社会责任和优势。

其次,在统一规范层面加强高校之间的联动。科学统一规范的学分绩点制评价体系非一朝一夕之事,亦非一所高校之事,需要不同高校之间加强沟通,打破校际藩篱,加强校校合作,尤其在最高绩点、转换方式、学分绩点计算公式等核心问题上形成共识,达成一致。这就需要国内高校之间加强联动,有效解决科学统一规范的学分绩点制评价体系面临的人员、技术、运营、经费等相关难题;加强与国际一流高校的合作交流,充分吸取国际一流高校学分绩点制的发展经验,并在适应我国国情的基础上,适时借鉴国际一流高校不断优化高校评价体系的理念和方法。

再次,在管理层面要加强宣传并优化和减少不必要的教学管理流程。学分绩点制要得到有效实施,高校是主体,必须加强宣传,深入民心,而不是仅仅作为一项教学管理制度放到学校教务处的文件或者学生的学习手册上,应该通过充分宣传,让学分绩点制教学评价体系深入到每个学生和老师的思想理念中。在具体实践过程中,高校应尽量借鉴国外学分绩点制发展的成熟经验,加强教学管理流程规划,减少各类繁琐且重复的管理程序,在教学管理层面提高程序化、自动化和信息集成化水平,尽量体现其执行性和成效性,这是学分绩点制在我国得到发展的有效途径。

最后,在实施层面可在双一流建设高校试行。从高校整体来说,尽管现在我国高校实施科学统一规范的学分绩点制评价体系已经具备了一定的条件,但从个体来说,每所高校或每一类型的高校的需求范畴不同,为社会所培养的人才目标亦不同。科学统一规范的学分绩点制在全国高校大规模的实施应是一个过程,而非某一个时间点,如果在全国近3000所高校贸然展开,这在现实中是不可行的,也非必要。鉴于目前高校发展的不平衡性,考虑到学分绩点制在我国发展的现实,以及不同高校的改革目标需求,可在“双一流”建设高校中,首先试行科学统一规范的学分绩点制评价体系,然后根据推行效果,再考虑在全国高校全面铺开。

注释:

①以上数据皆来自各高校官方网站。哈佛大学绩点差是0.33或0.34,南洋理工大学则是0.5,香港科技大学是0.3或0.4。如哈佛大学A-对应的绩点是3.67,B+对应的是3.33,B对应的是3.00;南洋理工大学A-对应的绩点是4.5,B+对应的是4.0,B对应的是3.5;香港科技大学A对应的绩点是4.0,A-对应的是3.7,B+对应的是3.3,如果哈佛大学的绩点只保留小数点后1位,基本可以看作哈佛大学与香港科技大学的绩点一致。

②本段落中所提到的绩点计算公式皆来自调研高校的官方网站。

参考文献:

[1]曼威·柯思特.认同的力量[M].夏铸九,黄丽玲,译.台北:唐山出版社,2002:7.

[2]Sherman J D & Poirier J M.Educational Equity and Public Policy:Comparing Results From 16 Countries[R].Montrea:UNESCO Instiute for Statistics,2007:22-31.

[3]朱永新.追尋公平而有质量的教育[N].中国教育报,2018-03-08(07).

[4]新华网.国务院关于印发统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案的通知[EB/OL].(2015-11-05).http://www.xinhuanet.com/politics/2015-11/05/c_128396305.htm.

[5]Mawi Asgedom.The Success Gpa:You Are More Than Your Grades and Test Scores[M].Mawi Incorporated,2011:1.

[6]中华人民共和国中央人民政府.中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见[EB/OL].(2018-01-31).http://www.gov.cn/zhengce/2018-01/31/content_5262659.htm.

(责任编辑 陈志萍)