失业“职人”:被时代抛弃,留下一身很酷的本事

苏祈

“十七八岁的时候,我把2000个民用电码背得滚瓜烂熟。但刚一毕业,还没踏上工作岗位,民用电报这个行业就消失了。”这是作家蔡骏在某知乎话题下的回答。电报时代结束,电报人也随之消失了。但它只是一个缩影,是众多逐渐消失的职业里的一种。

即使你曾经有一身本事,能把2000个电码倒背如流,如今和自己的孩子提起这事儿,孩子可能也不屑一顾:“不就和五笔输入法差不多嘛,有什么了不起的啊。”

绝大部分的职业都是在技术的更新中被取代的。

在民用电报业务还正风生水起的时候,一份重要的信息,要经过电报员的编码,再传送到对方手里。电报人腕上通常都有一块手表,他们走起路来健步如飞。电报大楼里,24小时运转的传送带就像工厂车间里的流水线,上面的电报单根据紧急程度被贴上不同颜色的小条,对应着不同的操作时限。红色是加急单,蓝色是政务单,黄色的则最为紧急。有时候他们需要彻夜加班,比如1976年唐山大地震时,电报单多到需要用麻袋来装,所有人都想知道远在他乡的亲朋好友是否平安。

和谍战电影里那些坐在神秘的小房间里敲着摩尔斯电码,且听力过人的电报员不同,实际上,由于工作环境嘈杂和长期头戴耳机,电报员们不得不扯着嗓子说话。因此,“嗓门比较大,甚至有点耳背”成为电报人自我调侃的标志性特征之一。2017年6月15日,北京电报大楼营业厅正式宣布停业,意味着电报被这个时代抛弃了。

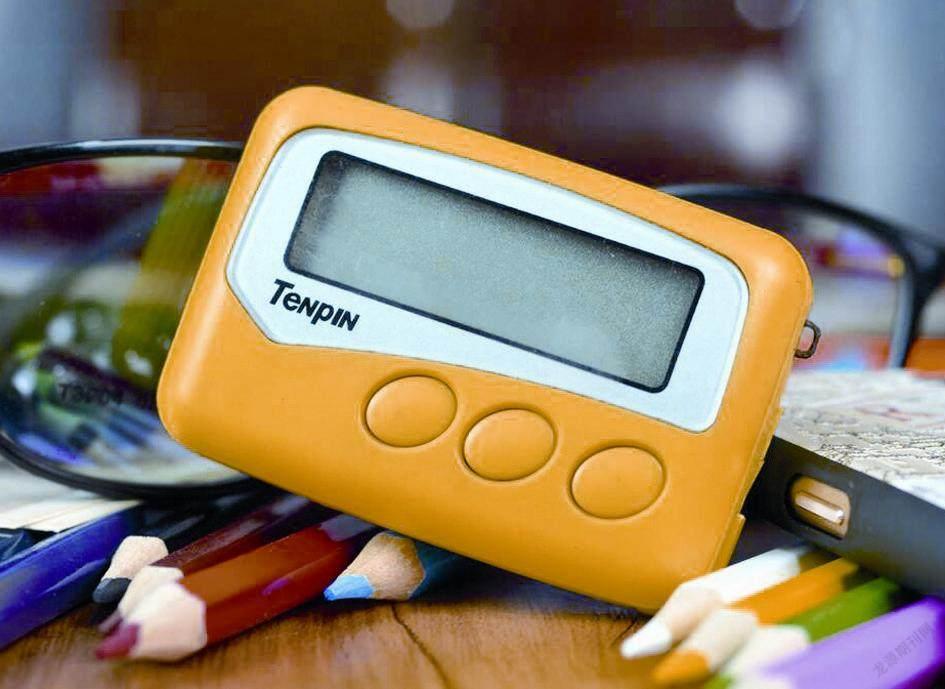

除了电报,BP寻呼机也是20世纪后期常见的通信工具。BP机的流行,催生了一批和其业务相关的职业,比如BP机接线员。因为接线员一般都是女性,所以那时候又叫“寻呼小姐”。这是当时的热门职业,一个月的工资可达800元。“喂,你好,麻烦帮我呼一下×××。”郭德纲有一段相声,调侃于谦是学BP机修理专业的:“于谦还没毕业呢,BP机先毕业了。”BP机消失了,但许多人至今仍在好奇,那个时候声音甜美的寻呼小姐,到底长什么样子呢?

在电视还没有普及的时候,看报纸是人们最好的消遣。提到报纸,就不得不提那个时候的拣字工。每天,编辑部的稿子一运过来,拣字工的工作就开始了。他们站在四面铅字架围成的逼仄空间内,左手夹着文稿,右手熟练地从不同的字架上取出对应的字符放进盘里排好。“我的祖国”这四个字,他们或许得先到东边取一个“我”,再到西边取一个“的”。每个字架里放着许多不同字号的汉字,遇到像“的”“了”这样重复使用频率很大的字,字架上放的字符数量还要多许多。拣字不仅要快,还要准确,一个标点符号都不能错。如果编辑和校对校稿时发现了错别字,拣字工还得用小钳子夹出来,再重新插入正确的字。有时候还要如此反复好几次。

长期盯着这些如麻的小铅字,许多拣字工都患上了近视。如今,连看报纸的人都已经屈指可数,曾经日夜辛劳的拣字工现在都怎么样了?没有人知道。

工种是时代的产物,一个时代结束了,属于那个时代的工种也就随之消失。有人坦言,有些职业并不是真正意义上的消失了,而是转型了。毕竟,一种职业满足的是一种需求,职业会死,但是人们的需求不会。比如古代有专门运输和护送长途贸易中的商品和财物的镖局,如果这些镖师能活到现在,或许也改行成了一名快递员。

在《中华人民共和国职业分类大典》2015年版和1999年版的对比中,数量变化最显著的是农业类的职业,其职业细类从135种直线下降到52种。大部分传统农民因为城市的吸引离开农田,选择进城打工,还有一部分,脱离了传统的农民身份,但并没有离开农业行当。辛建英就从传统的下田干农活的农民,转型成为一名“无人机飞手”,她掌握专业的操控植保无人机的技能,并用此进行喷洒作业。在这背后,是新的技术对旧的职业进行的升级改造。

另一种转型的方向是职业的细类化。在“精致”成为消费时代主流价值的今天,曾经粗略划分的职业分类显然已经满足不了大多数人的需求。比如,在30年前,你只要会炒菜就能当一个厨师,但今天人们吃饭,或许还要找专门的烹调师、甜品师、糕点烘焙师、营养配餐师,等等。职业的分类越来越细,旧有的“全而不专”的职业渐渐朝着新的精细化分工转向,似乎也不可避免。

在人类历史上,旧职业消失,新职业产生,是再正常不过的事情。消失的职业人,要么迎接新的挑战,赋予旧职业适应现代社会的新内涵;要么干脆就改行做别的了,就像作家蔡骏,电报行业消失之后,他一转头写悬疑小说去了。

然而,对某些职业来说,时代并没有给它们转身或改变的余地,它们被工业化的浪潮无情地吞噬了。这些职业大多数是更为传统的手工业或是民间艺术行业,比如刺绣工的职业。

据《正在消失的职业》一书记载:“绣花女一般为客人刺绣枕头套,铺盖缎面、丝巾、披风、蚊帐、桌布、衣服上的图案等,以山水、花鸟、龙凤居多。客人可以根据绣花女提供的画稿,选择图案和颜色。”人工刺绣,不仅费时,而且费力。完成一幅刺绣作品少则十天半个月,多则要花好几个月,而且工价不菲。到了20世纪80年代,电脑刺绣机出现。当时的潍坊刺绣发展报告中提到:“4台大型瑞士机器昼夜运行,每台机器每天的工作量相当于5000人一天的工作量。”刺绣工,从此退出了历史的舞台。今天我们还能看到的刺绣艺人,他们工作的艺术价值已经远远大于商业价值。经历了数百年的历史,刺绣再次从商业中抽离出来,回到艺术品的领域。

还有一些职业,他们已经不再被人们需要,但就连作为一门艺术存在,也面临诸多困境。

皮影戏,这个始于西汉时期的古老剧种,如今已经有9个流派濒临失传。电影《一个人的皮影戏》,就展现了一名皮影艺人适应现代社会的艰难和困惑。李军饰演的老人马千里是泰城皮影戏第五代传人。在家家有电视、人人看电影的时代,摆弄了一辈子皮影的他,只能退隐家中。某天,村里的领导来找他,带来了对皮影戏颇感兴趣的法国留学生索菲亚,并说服他将自己的皮影戏拿去申请非物质文化遗产。但申请非遗需要有能够继承自己衣钵的人,马千里没有。他的儿子不愿意干,村里人也不愿意让自己的孩子学,觉得“没前途”。他挨家挨户地宣传,最后都被人赶出门外。

后来,在索菲亚的帮助下,马千里在一次表演中“大放异彩”。他在台上唱着石敢当的故事,台下的人听得昏昏欲睡,但表演结束后,人们却纷纷拿起手机对着舞台拍照。马千里红了,找他表演的人也多了起来。有一次,导演要求马千里把皮影戏和“变形金刚”结合一下。马千里不懂,他不知道什么是变形金刚,也不知道石敢当跟变形金刚有什么关系。

这个时代,让他困惑的东西太多了。所幸,还有索菲亚这样的年轻人。但正如所有在时代缝隙里挣扎的民间艺人一样,马千里的无奈,或许在于皮影戏只有通过他完全弄不懂的电影,才能被记录下来。

影片中有一个场景,村里突然停电了,没电视看的孩子们纷纷跑到广场上。马千里点了几盏油灯,给人们表演皮影戏,大人和小孩都看得拍手称赞,兴奋不已。演到高潮的时候,突然来电了,孩子们纷纷喊着“灯亮了”跑回家中,广场上只剩下马千里一个人。他嘶哑着嗓子说道:“有那么难吗,就不能让我演完吗?”

我们不可能回到过去,也不可能逼着人们去看皮影戏。但不可否认的是,所有正在消失的职业,都曾经弥补了一个时代的缺憾。或许,我们可以给他们一个机会,让他们好好地把一出戏演完。