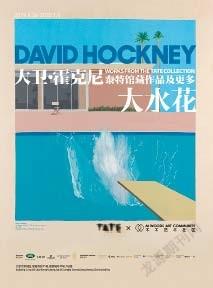

大卫·霍克尼:大水花

绘画

大卫·霍克尼:大水花

北京 | 木木艺术社区

2019年8月30日-2020年1月5日

该展以100余件作品回溯了艺术家大卫·霍克尼(David Hockney)自20世纪50年代持续至今的艺术生涯,涵盖了油画、版画和素描,以及其近年来所感兴趣的摄影、数字技术等媒介,展出的作品有《更大的水花》《我的父母》等。此外,该展还通过将《康熙南巡图》(卷六)和其他中国古代绘画真迹,与霍克尼的相关重要作品并置,首次以展览的形式呈现霍克尼与中国以及中国传统绘画的关系。

不可见的美

上海民生现代美术馆

2019年9月7日-10月20日

该展由西尔万·阿密克(Sylvain Amic)策划,通过19位艺术家的44组/件作品,展示了二战之后欧洲艺术家们的自我探索之路。“不可见的美”并不是指涉作品视觉层面的未知,而是着重强调这些艺术家的工作方法与手段。第二次世界大战后,欧洲新生代艺术家开始注重个体的自由表达和对时代困境的反思。他们试图重新定义自己,“个人感觉”和“内在需要”在他们的创作表现中占主导地位。展览通过皮埃尔·苏拉热(Pierre Soulages)、汉斯·哈同(Hans Hartung)、阿帕·森内斯(Arpad Szenes)以及让·杜布菲(Jean Dubuffet)等人的作品来呈现这些创作理念。

卢西安·弗洛伊德:自画像

伦敦皇家艺术研究院(Royal Academy of Arts, London)

2019年10月27日-2020年1月26日

该展通过50余幅油画、版画和素描作品,呈现了艺术家卢西安·弗洛伊德(Lucian Freud)的自画像创作。从1939年的第一张到64年后的最后一张,他的自画像带领着观众去了解一个画家的心理世界和创作的演变。当这些作品摆在一起的时候,它们展示了衰老的过程。也因此,在每幅自画像中,画家都仿佛对自我的形象进行全新的认知:年轻时,他把自己描绘成希腊英雄阿克顿(Acteon);后来,他逐渐变得阴郁;作为20世纪最伟大的人体画家之一,他71岁的自画像仅仅穿了一双没系鞋带的靴子。

汉斯·哈同

上海 | 贝浩登画廊

2019年8月30日-10月19日

该展与巴黎现代艺术博物馆的汉斯·哈同(Hans Hartung)回顾展(2019年10月11日至2020年3月8日)同期举行,回溯了艺术家汉斯·哈同(Hans Hartung)过往70年的艺术生涯,呈现了艺术家不同阶段的作品以及其极度多元而又连贯的绘画语言。本次在上海展出的作品跨越了20世纪50年代至80年代,揭示了哈同作品中的力量、深度以及复杂性。展览追溯了艺术家在工作室中分别于1973年、1986年与1989年中的三个特殊日子里完成的作品。通过对同一天创作出的不同作品的展示,观者可以感觉到艺术家在实践中的技术、使用的工具、画作的尺幅以及作画时的姿势上发生的剧烈变化。

彭薇:故事新编

北京 | 当代唐人艺术中心

2019年9月7日-10月25日

2000年,艺术家彭薇以《遗石》系列为开端,先后创作了《绣履》《彩墨锦绣》《脱壳绘画装置》《好事成双》《遥远的信件》《One Night》等众多系列,涉及平面绘画、三维装置、录像、照片等多种形式。这次展览由汪民安策划,除彭薇的经典作品《遥远的信件》《平沙落雁》《好事成双》系列外,还展出其四年来创作的40米巨幅卷轴《故事新编》、叙事组画《七个夜晚》《窥》系列和装置《器世间》等30余件作品。

影像

归去来兮:肖日保摄影展

北京 | 三影堂摄影艺术中心

2019年8月30日-9月30日

藝术家肖日保于2000年在中央美术学院摄影系进修班学习,至今已有近20年丰富的暗房经验。这次展出的作品具体分为“归去 ”“山雪 ”“三蛙”“云山图”和“无题”五个部分。受传统山水画中“托物言志”的启发,大部分作品为山水间暇游所创作的山林渐影,并和多年探寻人生的归宿形成了某种潜在对话。

造相术:蔡东东个展

上海 | 狮语画廊

2019年8月25日-10月19日

“造相术”,指涉了蔡东东对于摄影这一媒介的运作机制及其图像生产的反思、解构和再造。他针对已经存在于现实中的照片开始工作,“像一个外科大夫一样对这些照片做起了手术”。他搜集了各种各样的旧照片和底片,将它们带回“暗房”,不时地琢磨可行的手术方案;卷曲、打磨、移植、刮擦、撕扯、灼烧等,这些手法俨然具有手术刀式的暴力感,但目的在于挽救:发现僵化的图像背后的某种“戏剧性结构”,赋予它们以新的生命力,而这要取决于在他和图像相互审视的过程中,是否出现了增设一个“刺点”的可能。

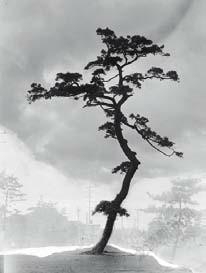

元素:郎静山摄影选辑

上海 | M艺术空间

2019年9月7日-11月2日

该展呈现数十件由郎静山作品,时间跨度自1919至1980年,涵盖银盐原作、铂金作品和限量复制作品。策展人刘畑取《易经》之“元亨利貞”与《论语》中“绘事后素”之意,将展览命名为“元素”(Elements)。借由展览现场解析和演绎郎静山的创作与视觉形象,展开对郎静山经典的“集锦摄影”创作中的元素构成的重新理解。

让-吕克·米蓝:天堂之秋

上海 | 龙美术馆(西岸馆)

2019年8月31日-12月8日

法国艺术家让-吕克·米蓝(Jean-Luc Mylayne)的艺术实践专注于鸟类摄影,在40多年里,他走访了全球众多鸟类的自然栖息地,并长时间于郊野中观察,用相机捕捉鸟类稍纵即逝的瞬间。鸟类不仅是艺术家创作的对象,也是有同样重要地位的艺术观念合作者。该展展出了让-吕克·米蓝约40幅于1979年至2008年间创作的作品,艺术家特意使用了一种与展厅空间日照条件相辅相成的展示方式。作品未按创作时间顺序排列,而是特意按照创作主题的类别进行展示。

摄影术传入与中国摄影书写

广州 | 岭南画派纪念馆

2019年9月21日-11月10日

该展共展出300余件摄影作品和文献,展现了自摄影术传入中国以来的一批重要作品,围绕早期中国摄影与广东摄影叙事,构成了以广东地域美术史为视角的中国摄影史。展览包括“文人与史诗:文人、画意、都市与现代”“奔向战场:从边区到新中国”“1949:一个时刻和新中国摄影机制的生成”“早期中国影像:来自广东的回响”“沙飞:从南澳岛到晋察冀”“白求恩:从马德里到华北”等版块。

装置

多萝西娅·里斯-汉姆:光影边界

北京 | 户尔空间

2019年9月14日-11月3日

艺术家多萝西娅·里斯-汉姆(Dorothea Reese-Heim)毕业于慕尼黑美术学院,一直致力于当代艺术理论研究,其创作也有着独特的视角,呈现了新型材料的实验与运用、概念艺术的挑战与表达,其作品富于多层次的手法与深刻的理论。这次展览将展出她三件关于感知和观赏习惯的作品。

反投影:中国早期录像艺术中的媒体雕塑

新世纪当代艺术基金会北京空间

2019年8月23日-10月25日

该展聚焦于中国早期录像艺术的物质性与空间性等议题,但并不希望成为一个完全历史化的回顾展览,而是着力于探讨早期录像实践中艺术家关注的创作逻辑与具体策略,诸如在复杂的意义生产过程中如何调配视觉性与物质性的比例,如何在图像、装置造型与观看间建立起有效的连接。

刘月:体积

上海 | 香格纳画廊

2019年9月6日-10月20日

该展延续了刘月自2005年持续至今的“为极限值得唯一”的研究方向,从自身的思考与体验出发,观测与分析极限化物态。艺术家在空间中进行了长达一个半月的现场创作,最终展厅中被置放着充满未知来源、体积落差巨大的各异石膏形体。脱离了“白盒子”的传统语境,此刻的展览空间已不是长宽高的单纯概念。一如展览标题“体积”所示,此次刘月将空间本身作为逻辑主体展开推演,具象化了创作者与空间及作品互动过程中生发出的巨大张力。

雕塑

多维物/当代雕塑:理查·迪肯当代雕塑高级研究班作品展

北京 | 万荷美术馆

2019年9月22日-10月22日

“理查·迪肯当代雕塑高级研究班”由中央美术学院视觉艺术高精尖创新中心和造型学院雕塑系主办,由雕塑家理查·迪肯(Richard Deacon)领衔,雕塑家隋建国、吕品昌任研究方向负责人,在将早期现代主义、高度现代主义的史论脱离原本的历史背景、时间序列,放在中国当代语境中激起未知的效应。参与这个实验项目的学员是来自全国各大艺术院校的青年教师和新锐艺术家。这个展览正试图以广泛的多样性和多维的视角呈现个体艺术家的深度实践和创新探索。

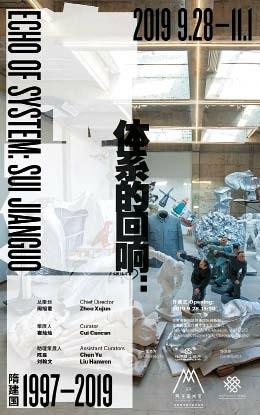

“体系的回响”隋建国作品展

北京民生现代美术馆 2019年9月28日-11月1日

此展是北京民生现代美术馆“艺术家个案研究系列”的最新成果,也是迄今为止隋建国艺术生涯中最大规模的个展。展览将呈现艺术家1997年以来20多年的艺术创作和思想体系的转变历程,以回顾展的形式全面而立体地展示出他丰富的创作历程和艺术探索。展览共分六个单元和四个展区,200多件作品涵盖雕塑、行为、装置、影像和手稿、纪录片、文献记录等多种媒介和形式。

新媒体

沙中房间

上海 | 现代艺术基地

VR互动作品《沙中房间》由新媒体艺术家黄心健(Hsin-Chien Huang)及前卫音乐教母劳瑞·安德森(Laurie Anderson)共同创作。作品由無数的巨型黑板建构起浩瀚的虚拟空间,安德森手绘了场景中的所有物件,在虚拟的实境作品中构筑出陈旧阴暗的无垠世界,并将抽象感官转化为具象形体,设计出以粉尘、舞蹈、树木、写作、声音、水、犬、字谜为主体的八个房间,体验者能获得环绕着巨木翱翔、亲临被洪水淹没等体验。

开放代码. 连结机器人

上海 | 新时线媒体艺术中心

2019年7月20日-10月7日

“开放代码”将计算和艺术以各种方式结合在一起。该项目旨在赋予其参与者以思想为工具重获理解并连接现实的能力,并对数字代码、计算机编程与软件的谱系及社会影响进行反思。展品包含基于计算机代码的艺术作品,也包括了旨在揭示计算机代码如何深度渗透我们生活、社会、地缘政治格局、财政体系、劳动条件、基础设施、环境,甚至我们对自己源代码DNA的感知的艺术作品。

记忆之宫

上海 | 艺仓美术馆

2019年7月1日-10月8日

“记忆之宫”由传教士利玛窦提出,将大脑形塑为宫殿结构,所有事物和经历、知识交叠,转换成虚像,存在一格格假想的房间中。这次展览本身即为一座记忆宫殿,包含宇宙学、生态学、神话想像和肢体、音乐等艺术家智慧与想像的结晶,通过不同的叙事手法延展时间和空间的维度。

设计

融·榫卯:和合而生

深圳丨设计互联

2019年8月7日-11月10日

该展基于中国传统手工艺,展出作品涉及建筑、家具、首饰、灯具、装置等多个领域,试图从不同层面探讨“榫卯”这一传统手工艺融入当代设计的可能性,探索“传统的未来”这一设计语言。展览由榫卯出发,探讨物与物、物与人、人与人之间的关系,由此衍生为展览的三个版块。“物与物”版块通过历史、结构、解构、制作过程等方式向观者传达千年的榫卯智慧;“物与人”则汇集了拥有不同人文背景的设计师、艺术家,对榫卯进行解构与重组,用不同的语言去呈现对于榫卯的理解;“人与人”的空间通过文字和影像的方式,传达手艺人、设计师、策展人、特邀艺术家对于榫卯的解读。

畀自:当代香水设计师展

上海当代艺术博物馆psD

2019年8月25日-10月25日

展览标题的“畀自”(bì zì)拆解了“鼻”的字形,谐音“鼻子”,表达了这不是一个观看性的展览,而是一个用来“闻”的展览。不同于常规的香水展示,该展聚焦于香水设计师本身及其创作过程。展览以“极简”“创新”“奔放”“大师”“遗产”“自然”为叙事线索,展现13位设计师的职业发展之道。通过“去语境化”的装置,让香水从常见的瓶罐包装中脱身而出。借以极具互动性与趣味性的容香装置,呈现一场馥郁鲜活、香气四溢的嗅觉庆典。

古代美术

万紫千红——中国古代花木题材文物特展

北京丨故宫博物院

2019年9月3日-10月31日

该展相对系统地展示了中国古代花木题材艺术之美及文化意涵,展品以绘画为主,同时包括瓷器、漆器、织绣、屏风及图书等多个种类,展出文物307件。展览共分“四时写生”“清雅逸趣”“寓情寄意”三个单元。

与天久长——周秦汉唐文化与艺术特展

北京丨清华大学艺术博物馆(四层7、8、14号展厅)

2019年9月10日-12月17日

该展由陕西省文物局与清华大学(艺术博物馆)联合主办,以周、秦、汉、唐历朝精品文物为基础,兼及唐以前其他历史时期,总计呈现300余件展品,其中一级文物达189组/件。

回归之路——新中国成立70周年流失文物回归成果展

北京 | 中国国家博物馆

2019年 9月17日-11月17日

该展汇集了来自13个省市、18家文博单位的600余件回归文物参展。展品不仅包括伯远帖卷、五牛图卷、秦公晋侯青铜器、龙门石窟佛像等珍贵文物,也包括我国近期成功追索回来的曾伯克父青铜组器。此外还有中国国家博物馆诸多珍贵馆藏参展,如青铜虎鎣、王处直墓彩绘浮雕武士石刻、圆明园青铜鼠首兔首等。

小时代的日常——一个17世纪的生活提案

台北故宫

2019年9月28日-2020年1月5日

该展以17世纪的“小资文青”文震亨所作的《长物志》中归类出的“书画”和“器具”两个章节作为策展基础,共分四个单元:文震亨与长物志、文青品味、可用之物和百汇聚珍。展览除了重新发掘博物馆藏品蕴含的人文脉络之外,也探索古人游赏于物的点滴细节,从中梳理与之相关的交游网络,以及赏古风对一般居家日用逐渐产生的影响。

物·色:明代女子的生活艺术

成都 | 四川博物院

2019年9月12日-10月30日

该展以成都市新都区出土的54件明墓文物为主要元素,并结合四川省考古研究院与绵阳市博物馆收藏的饰品,以及四川博物院藏的明代女性书画作品,呈现明代女子的生活艺术。展品包括文俶《花蝶图扇面》、马守贞《芝兰竹石图扇面》等书画和金鸳鸯胸佩、镂空绣球双钟金腰佩、圆形带链金胭脂盒、金菩萨凤鸟莲花纹分心等明代饰品。

其他

2019·研究型展覽:策展方案入围展

北京 | OCAT研究中心

2019年8月24日-11月24日

该展是OCAT研究中心发起的“2019·研究型展览策展计划”中,七份入围方案的公开展示。七份入围方案包括“幼年与历史”(策展人:Andris Brinkmanis、Paolo Caffoni、印帅)、“焦虑的空间档案——从地洞到桃花源”(策展人:陈淑瑜)、“再思考当民族志作为艺术的方法论”(策展人:杜帆)等。最终优胜方案将于展览结束后公布,并于2020年春季实施。

人间指南(下)

北京UCCA尤伦斯当代艺术中心

2019年8月31日-11月24日

该展展出艺术家陈箴、黄静远、李巨川、双飞艺术中心、施勇、邢丹文、徐坦、徐勇与上世纪90年代相关的一系列创作,并以“展中展”的展陈方式,呈现90年代实施完成的独特艺术项目——“野生”艺术计划。这是继“人间指南(上)”(2019年5月18日-8月18日)通过艺术品与汇集档案资料的阅览室并置展示,为观者勾勒出上世纪90年代经济制度和社会结构急剧变革的大背景,并对艺术家面对道德价值转换和消费主义冲击,或退出社会领域,或一头扎进新兴消费文化的应对策略审视之后的继续探索。展览描述了上世纪90年代多重向度的发轫时期的状况,同时也将展示其多重向度“未完成”的文化景观。

马塞尔·杜尚奖艺术家主题展——沿着本没有的路行进

上海民生现代美术馆

2019年9月7日-10月20日

作为第5届在中国举办的马塞尔·杜尚奖艺术家主题展,该展透过一个新的视角再次呈现12位获奖及提名艺术家的作品。策展人安娜贝尔·特内兹(Annabelle Ténèze)以道路为主题,围绕位移、旅行和发现的概念挑选作品,展览聚集了一系列以道路为核心概念和隐喻手段的作品。艺术家们探索了所有可能的移动方式,从双足的漫步到火箭的发射,带领我们从一个世界向另一个世界出发,反思旅途潜在的不可能性与危机,在旅途变故和文化交往催生的恐惧与希望中寻找人文、诗意的共鸣。

RAM HIGHLIGHT 2019:哨声响起前

上海外滩美术馆

2019年9月13日-9月22日

该展由谢丰嵘策划,从黎明的光线到深夜的霓虹,从历史的记忆到日常的时刻,九位/组艺术家的时间节奏在美术馆的空间内交叉更叠。这个项目延续“以表演作为方法”的理念进行策划,委托并支持艺术家进行全新的作品创作,促成诸多正在发生且无法被现有框架分类的艺术实践。整个艺术项目共持续10个日夜,糅合录像装置、摄影、360度虚拟现实(VR)录像装置、歌舞演出、吟唱仪式、长时表演、清谈酒吧等多元形式,突破传统展览的界限,试图重构观者与艺术之间的关系。

客人的到来:上海当代艺术博物馆馆藏展

上海当代艺术博物馆

2019年9月20日-2020年3月8日

作为上海当代艺术博物馆推出的第一个馆藏作品展,展出PSA所收藏的近40位/组国内外艺术家的总计60余件作品,内容涵盖影像、摄影、绘画、雕塑、装置、文献等多种形式。“客人的到来”是PSA持续收藏中的一次临时态,它有别于结果型的展览,而是强调“收藏”这一行进中的工作,尝试打破艺术家(作为创造者)、美术馆(作为照料者)、作品(作为从属者)三者之间稳定传统的关系。这并非一场描述“主人”的展览,而是经由“客人”的到来作为串联线索,突出一种新鲜的、非固化的做客的状态。