城市型风景名胜区景城协调发展的规划方法

邓武功 宋梁 王笑时 于涵

摘要:城市型风景名胜区是一类对保护与发展协调要求特别高、矛盾问题特别典型的风景名胜区。本文通过对具有世界遗产价值的四川省青城山—都江堰风景名胜区的剖析,提出了这类风景名胜区规划应遵循保护遗产、景城共荣的协调发展理念,可以应用明确景城职能分工、推动旅游融合发展、以“内外总体平衡”推进居民社会调控、引导外围保护地带发展、以“多规合一”加强规划管控等10个方面的规划方法,破解景城协调发展难题。

关键词:城镇规划;协调发展;景城共荣;城市型风景名胜区;都江堰市

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2019.06.006 中图分类号:F292

文章编号:1009-1483(2019)06-0035-06 文献标识码:A

Planning Method of Harmonious Development between Scenic Area and City for Scenic Area of City: A Case Study on General Planning of Qingchengshan-Dujiangyan Scenic Area

DENG Wugong, SONG Liang, WANG Xiaoshi, YU Han

[Abstract] Scenic areas of city are a kind of scenic area with high requirements for coordination of protection and development, and very typical for problems of contradictions. Based on the dissection of QingchengshanDujiangyan scenic area with world heritage value, this paper puts forward that the planning of such scenic and historic area should follow the concepts of harmonious development of heritage protection and common prosperity between scenic area and city. Including defining the division of functions between scenic area and city, promoting the development of tourism integration, promoting the social regulation and control of residents by "internal and external overall balance", guide the development of peripheral protected areas, and strengthening planning control by "multi-conformity", there are ten planning methods can be used to solve the problem of harmonious development between scenic area and city.

[Keywords] town planning; harmonious development; common prosperity between scenic area and city; scenic area of city; Dujiangyan City

引言

城市型風景名胜区是指位于城市内,与城(镇)区相融、相邻或相依,具有较强相互影响关系的风景名胜区[1],其中城市是统一代指具有城镇建设性质的镇、县及设市城市。根据笔者统计,在244个国家级风景名胜区中,城市型风景名胜区(大多数与县和镇关系紧密)有81个,占比达33.2%[2],这一类型数量如此之多,促使业界学者认真研究其特性,如何协调景城关系就是其中的重要研究课题。景城关系受多方面影响,风景名胜区的类型与价值高低、城市的大小与发展阶段、地理空间特征等都是重要影响因素。城市型风景名胜区的规划研究很多,但因各风景名胜区特点不同、发展阶段不同、时代要求不同,规划方法差异较大。关于协调风景名胜区与城市与关系的普遍性措施已有文章作了详述[1,3],本文重点针对青城山—都江堰风景名胜区进行典型性案例研究。青城山—都江堰风景名胜区具有世界遗产价值,发展比较成熟,对都江堰市的发展影响巨大;而都江堰市(县级市)规模较小,其他产业相对薄弱;因而呈现“景大城小”的特点,这类城市型风景名胜区规划在处理景城协调发展关系中具有较强的主动性。在强调生态文明、美丽中国、坚持人与自然和谐共生的当今,这类风景名胜区处理景城关系的方式更具代表性。

1景城关系分析

1.1青城山—都江堰风景名胜区的价值与特色

1.1.1具有世界遗产价值

都江堰是一项穿透近2300年历史烟云,至今仍哺育着成都平原的大型无坝引水工程,青城山是我国道教文化的重要发祥地,悠久而厚重的历史文化为四川省青城山—都江堰风景名胜区赢得了世界文化遗产的崇高地位。世界遗产委员会认为“中国古代都江堰工程代表了灌溉技术的最高成就”“青城山的道教建筑和道教的建立有着密切的关系,并且在道教历史上是东亚影响最广的区域之一”[4]。

据现有资料显示,青城山—都江堰风景名胜区保存了大量的植物品种,有高等植物3284种,是中国罕见的植物种质资源宝库;有陆栖脊椎动物280余种,且陆栖动物具有明显的过渡性特征;加上优良的生态环境,使其成为世界自然遗产大熊猫栖息地的重要组成部分。

1.1.2是人与自然和谐之地

青城山自古有“青城天下幽”之美誉,是我国名山大川的典型代表。青城山—都江堰风景名胜区地质地貌发育丰富,青城前山犹似太师椅,后背金鞭岩壁立千仞,两侧山脉面朝成都平原绵延而下,令人惊叹于造物的神奇;区内谷秀峰奇,溪涧蜿蜒,百转千回,岷江在都江堰冲出重重山脉,淌向成都平原,别有一番景致。先辈们在此辛勤耕耘,留下了宝贵的智慧与思想;青城山道观建筑依山傍势,从山脚逶迤而上霄顶,既进退有序,又随性自然,是“道法自然”朴素哲学思想与自然结合的绝妙产物;都江堰水利工程建设则浸透着中国古人尊重自然、顺应自然的生态伦理和生态智慧。自然与文化交融,展现出人与自然和谐共生的理想画卷,呈现出“幽、朴、奇、秀”的风景特色。

1.2景城关系历史演变

都江堰市“由水设堰,因堰兴市”[5],自秦国治水设堰起,都江堰市始有雏形,之后一直作为军事要塞,雄踞都江堰渠首,直到民国期间,都江堰市基本延续旧城格局,城址历经两千多年未变[6],是国家历史文化名城。青城山—都江堰风景名胜区因临近市区和5个镇区,人类生产、建设、文化活动较多,因而受历史人文和城镇建设影响极深,文化脉络贯穿始终于风景名胜区的发展历史中:从秦以前的蜀地水文化到秦代的都江堰水文化之集大成,从东汉的道教文化到唐代的佛道之争再到佛道共存,从唐中期发展起来的边贸文化到汉藏相融,以及随着历史发展演变的地方民俗文化,都在风景区留下了浓墨重彩的印记,这些丰厚的历史文化承载于山川形胜而传承至今。

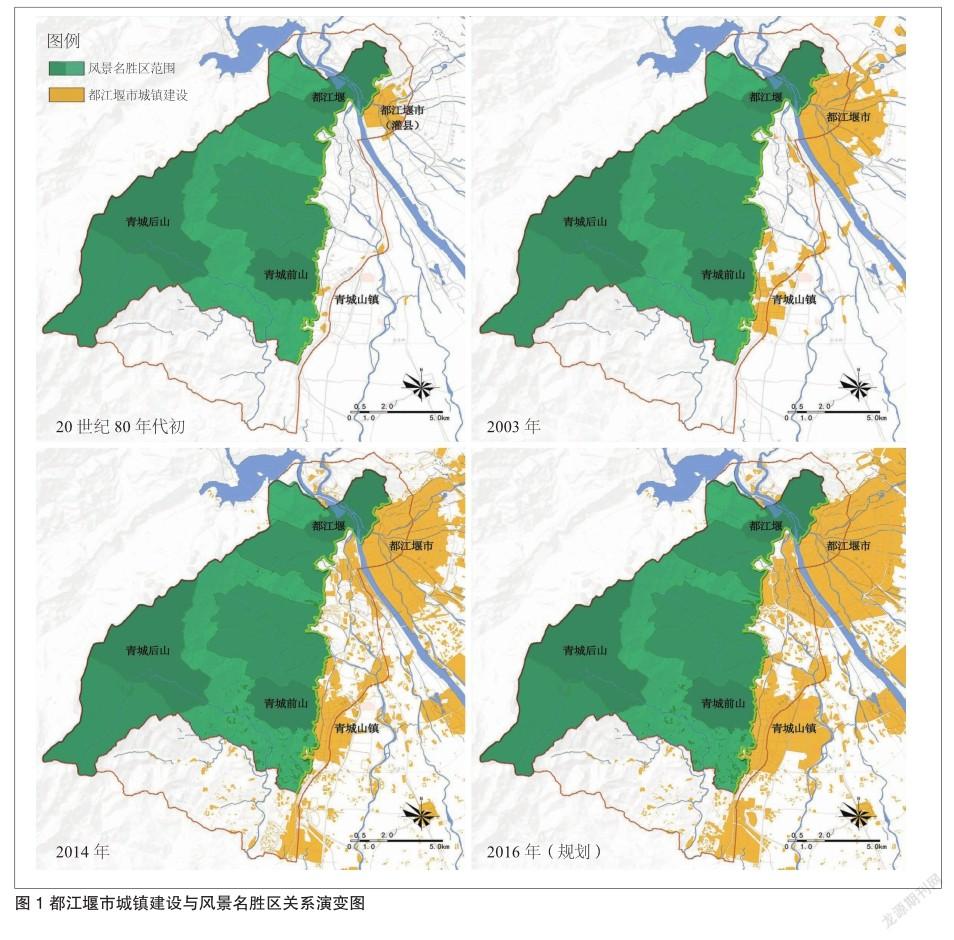

景城关系在20世纪80年代以前,因城镇建设、经济社会发展缓慢,对风景名胜区的负面影响小,正面影响大,促成青城山—都江堰成为我国著名的名山大川;风景名胜区的山地特征和一江七水的纵贯,山、水、城、林、堰相因相借[7],使都江堰城市具有“满城水色半城山”的优美城市景观形象;此时景城相依、相辅相成,景城关系十分和谐。自1981年编制第一版城市总体规划以来,城鎮快速扩张[8],青城山麓城镇建设空间已扩大数十倍,并沿青城山东麓密集发展,对风景名胜区形成压迫之势;根据最新编制的城市总体规划,城镇建设还将进一步扩大;且风景名胜区内村庄发展、建设诉求也很强烈;内外压力之下,景城和谐关系存在失控风险(见图1)。

1.3现状景城矛盾

透彻理解景城矛盾才能找出有效实现景城协调发展的方法。目前景城矛盾主要体现在以下几个方面。一是风景名胜区内居民人口数量过多,共涉及22个行政村,常住人口16662人(2014年),因2008年汶川地震灾后重建的联建政策,区内还有3473个外来联建主体,区内的居民人口密度超过134人/平方公里,与同期全国平均人口密度相当。二是风景名胜区内建设量过大,目前区内人均建筑用地达91.8平方米,大大超过了四川省人均宅基地面积20~30平方米的标准[9]。三是旅游发展诉求引导不足,2014年风景名胜区居民人均纯收入达到了7500元/年,其中乡村旅游收入已成为居民收入的重要来源,但旅游普惠面较窄,村庄之间发展很不平衡,落后村庄旅游发展愿望强烈,建设诉求大,若不加以引导,将带来无序建设,破坏树木掩映的传统乡村风貌。四是生态保护仍存短板,风景名胜区西界的赵公山山脉是大熊猫及其他动物的活动走廊,但在山脉北部走廊的尽头仍存在捕猎活动,其西南端外围保护地带近年兴建了大量住宅,区内传统的采笋活动仍较普遍,这些对大熊猫等大型动物的生存环境威胁较大。五是外围城镇建设管控严重欠缺,从北至南沿着风景名胜区东麓分布着都江堰市区和5个城镇,经估算,东麓山前外围保护地带约有43%已经成为建设用地,城镇界面与沿山界面长度之比已远超过1/3,对山体形成了严重遮挡,且有连绵密布的趋势,建设性质、建设规模、建筑形象和绿色空间管控严重不足。

2景城协调发展理念

客观存在的景城矛盾需要规划在生态保护、居民人口、村庄发展、城镇建设、旅游发展等多方面加强统筹协调,并遵循以下两大基本理念。

2.1保护遗产

自然文化遗产资源是中华文明发展的历史见证,是全民族、全世界的共同财富,要作为中国特色文化一代代传承下去;自然文化遗产资源所在的风景名胜区还是都江堰市今后大力发展旅游产业最重要的物质与空间基础。因此,保护遗产资源及其价值是风景名胜区一切工作的根本前提。

2.2景城共荣

风景名胜区非单纯的自然保护区域,而是具有保护资源、传承文化、展示利用的综合功能[2],加之风景名胜区与城镇相辅相成的历史关系,未来城镇的发展更是主要依托遗产资源及其价值,在广度上和深度上深耕旅游产业。因此景城协调发展的目标是促进风景名胜区保护与城乡发展的良性循环,创新城乡发展思路,在实现绿色发展的同时,使风景名胜区成为人与自然和谐共生的典范之区。

3景城协调发展的规划方法

本文针对青城山—都江堰风景名胜区的自身情况提出了10个方面的景城协调规划方法,其中前6个是城市型风景名胜区规划的突出特点,需要重点对待;其他方面虽非突出特点,但因城市型风景胜区的城乡建设压力更大、建设管控需求更迫切,也需给予重要关注。

3.1明确景城职能分工

实现风景名胜区与城镇之间职能互补,才能以更开阔的视野,在更广阔的空间上统筹发展布局,从而减少发展建设对风景名胜区的保护压力。风景名胜区应专注资源保护和风景游赏两大核心职能;城镇承担风景名胜区居民搬迁、转移安置及再就业职能,承担旅游职能并发展和旅游相关的产业经济。从而使二者形成良好互动关系,实现山城相依、保护与利用协调的理想格局。

3.2推动旅游融合发展

发展旅游是风景名胜区的内在职能要求,更是都江堰市的核心产业支撑,具有世界遗产价值的风景名胜区可作为龙头引领都江堰市旅游发展大格局。在风景名胜区内,着重提升文化内涵、景观环境,保护生态系统和生物多样性,主要提供优质生态产品,满足人们观光、审美欣赏、文化体验、亲近自然等精神文化需求,安排必要的旅游服务设施。在风景名胜区外,则可充分发展休闲度假及新兴的旅游项目,尤其是结合区外的城镇和乡村,将其建设成具有旅游产业支撑和特色风貌的旅游村镇,既发展了城乡经济,又减少了风景名胜区内的建设。两者相辅相成,相得益彰。

3.3以“内外总体平衡”推进居民社会调控

风景名胜区不排除存在居民,但需要以保护遗产、永续利用为长远目标,协调好居民社会的发展愿望。因此,居民社会调控不能仅着眼于风景名胜区内,而是将其内外作为一个整体,以总体平衡的思路推进居民社会调控。具体来说,严格控制风景名胜区内人口总量;搬迁地质灾害、严重影响遗产资源等地段的村庄;迁出灾后联建的外来人口;管控好留在风景名胜区内村庄的违规建设、排污等行为;提供优惠政策增强区外村镇的发展活力,吸引原住民近6000人逐步迁至区外村镇,从而缓解风景名胜区内的人口增长和籍此带来的发展压力。

3.4规划一体化的配套设施

这既有利于按照职能分工分类、分级建设各项设施,又有利于节约成本。在旅游设施方面,按照“区内游、区外住”的原则,对风景名胜区内、外旅游服务基地进行系统布局。整治区内环境、提升服务品质:一是对影响风景环境的设施逐步实施整治或拆除;二是逐步减少风景名胜区内村庄自建旅游设施;三是除规划的小型旅游服务基地外,在风景名胜区内不再新增宾馆、饭店、娱乐等旅游设施。区外增量建设,丰富设施类型,即在城镇配套建设宾馆、饭店、特色旅舍、主题公园及节庆、演艺、文化、展览等旅游设施和活动场所等,加强城镇旅游职能,提高城镇建设品质。

在交通设施方面。对外,充分利用高速、快速路和城市交通路网,在山—城之间,建设环山路即旅游通道,联系风景名胜区内外道路。对内,建设一纵一横的主要车行游览路,从而将外部交通与内部游览交通完全衔接起来,建设景城交通一体化网络,形成“一横一纵一通道、景城相联”的交通系统(见图2)。

3.5引导外围保护地带发展,建立缓冲空间

对于城景交汇最突出的外围保护地带,其要义是加强建设性质、建设风貌、建设强度的管理和引导,虽非强制性要求,但因都江堰市已形成强烈共识,管控要求高、力度大。规划实行分区分层的空间管控,将现状空间分为城镇建设区、平原乡村景观区、自然山林景观区三类管控区域,以期保留村镇星罗、绿廊沟通、水系串联、田野纵横的景观格局。制定“两线两带”的分层空间管控措施,严格控制建设性质与整体风貌:一是近山控制带,即风景名胜区边界至环山路以东200米的控制线,建筑高度控制在2层以内,建设用地绿化率达到40%左右;二是远山控制带,即环山路东200米至外围保护地带的边界控制线,建筑高度控制在2~6层,以低层为主,多层为辅,其建设用地绿化率达到35%左右。两个控制带均以旅游设施和公共设施建设为主,且要求不再新增居住用地。

3.6以“多规合一”加强规划管控

在青城山—都江堰风景名胜区实践了多规合一的方法和要求,与如今空间规划的改革目标十分契合。规划梳理了现状国有建设用地、集体建设用地、灾后重建用地、旅游设施用地、特殊用地等各类不同用地属性的复杂关系。与城市总体规划、土地利用总体规划进行了无缝对接,通过保留、合并、削减等方式明确了风景名胜区建设用地的规模、分布及控制要求,具体落实到了每一个土地拥有者(户主)的建设用地范围边界。尤其是准确对接土地利用总体规划,通过用地规模核定风景名胜区内可以保留和安置的人口总量,实现了居民人口的精准调控。规划特别提出灾后重建用地不得开展新的建设,应编制专项规划进行专门整治。

对于在风景名胜区范围外,但处于边界地区的8个敏感地块,提出了“景城共管”的新思路,并规定了严格、详细的管控要求,由都江堰市和风景名胜区共同管理、共同执行(见表1)。

3.7其他协调措施

3.7.1严格界定风景名胜区范围边界

范围边界是风景名胜区保护管理的法定界线,必须严肃对待。城市型风景名胜区因涉及城镇发展边界和具体城市建设用地布局,更需严格界定。通过逐一理顺城镇用地在风景名胜区边界犬牙交错的现状,界定了城镇与风景名胜区之间的管理界线,并要求立桩定界,实行精确管控,解决历史遗留问题的同时,不再允许出现因开发建设而随意改变边界范围的现象。

3.7.2科学划定保护与功能分区

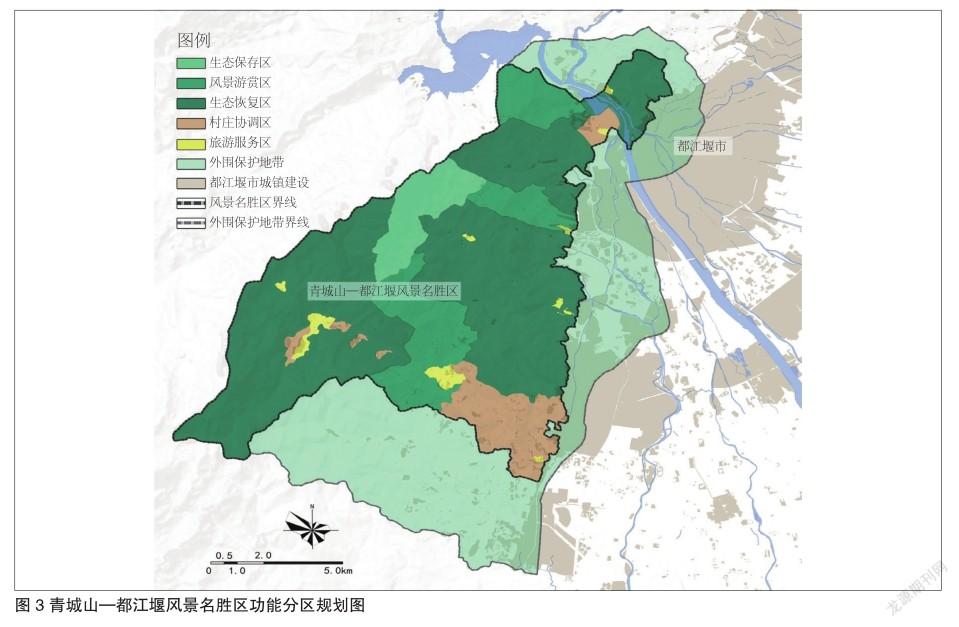

城市型风景名胜区虽与城乡相互交错、难以分割,但其保護仍要尊重科学,生态价值高、不能利用的区域应实行最严格的保护。规划在梳理世界遗产价值空间分布的基础上,以遗产价值保护和生态分析引领青城山—都江堰风景名胜区的保护与功能分区划定(见图3)。通过这个方法,识别了海拔1600米以上的大熊猫活动区域,并将之纳入生态保存区,同时也是一级保护区,按照最严格的保护要求,不允许游人进入,以保护大熊猫栖息环境;识别了龙门山脉动物迁徙的重要节点,将原在风景名胜区外的区域纳入风景名胜区范围以加强生物多样性保护;识别了纳入风景游赏区的范围,以游览欣赏为主要功能,按照一级保护区的要求强化管控力度。

3.7.3统一管控建设景观风貌

良好的建设景观风貌是人与自然和谐共生的外在表现。风景名胜区内的建设主要包括两大类:一是村庄居民点建设,二是旅游服务设施建设。规划要求风景名胜区内的所有居民点房屋建筑按照川西民居传统风貌进行建设和改造。对于旅游服务设施及旅游服务基地,其建设应因势就形,优化建设布局,保护山水林田等自然要素,参照民居建筑管控建筑高度。如此,则可在风景名胜区内形成自然与人工建设和谐的景观风貌。

3.7.4以信息化手段强化规划实施监管

依托总体规划建立风景名胜区的建设用地和人口信息数据库管理平台,这在全国风景名胜区总体规划中尚属首次,能够对今后区内任何建设进行比对和动态监管,助力规划顺利落地实施,而不是停留在“墙上挂挂”。

4展望

在规划指导下,一系列下位规划已经开始编制,包括景区详细规划、村庄管控规划、村庄环境整治规划、灾后重建专项整治规划等;环境治理效果开始显现,目前已经完成了青城前山景区入口环境整治、泰安古镇改造等工程;所有灾后重建的未完成和未建项目均已叫停;建设用地和人口信息数据库管理平台已经应用于日常的信息记录和管理;后编的都江堰市城市总体规划编制衔接了风景名胜区的保护管理要求。在规划引领下,正在实现城乡发展与风景名胜区保护相协调的良性互动,期望这一良性互动能够稳步前进,并在此过程中,后续规划能够改进和创新景城协调发展的规划方法,实现景城协调的理想。

参考文献:

[1]贾建中,邓武功.城市风景区研究(一)——发展历程与特点[J].中国园林,2007,23(12):9-14.

[2]邓武功,贾建中,束晨阳,等.从历史中走来的风景名胜区——自然保护地体系构建下的风景名胜区定位研究[J].中国园林,2019,35(3):9-15.

[3]邓武功,贾建中.城市风景区研究(二)——与城市协调发展的途径[J].中国园林,2008,24(1):75-80.

[4]成都市规划设计研究院.青城山—都江堰世界遗产保护规划[Z],2006.

[5]燕南.基于山水格局与历史演进的都江堰城市色彩分析研究[J].城市建设理论研究,2018(24):21-22.

[6]万钧.文化都江堰—文化视野中的都江堰市古代城市设计遗产和对策[C]//中国城市规划学会.持续发展 理性规划——2017中国城市规划年会论文集.北京:中国城市规划学会,2001.

[7]邓盛杰.生态营城思路在都江堰市总体规划中的体现[J].四川建筑,2006(1):4-5.

[8]周俭,夏南凯.立足跨越发展的都江堰城区灾后重建规划思想——关于空间、时间、形态的关系[J].城市规划学刊, 2008(4):1-5.

[9]四川省《中華人民共和国土地管理法》实施办法[J].国土经济,1999(6):36-41.

[10]张敏,韩锋.都江堰世界遗产价值体系重构初探[J].城市建筑,2014(27):184,204.

[11]韩锋.文化景观——填补自然和文化之间的空白[J].中国园林,2010,26(9):7-11.

[12]灌县县志编委会.灌县都江堰水利志[M].都江堰:灌县县志编委会,1983.

[13]李晓江.生态文明下的城镇化发展模式研究[J].小城镇建设,2014,32(12):14-15.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2014.12.001.

[14]吕雪静,马晓琳,郭玲.生态文明建设背景下全域生态保护体系的构建——以巴林左旗为例[J].小城镇建设,2018,36(6):24-28.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2018.06.004.

[15]赵斐.风景区与景区内乡村协调发展的对策探析——以广西百色市田东县十里莲塘风景旅游区为例[J].小城镇建设,2017,35(2):84-88.doi:10.3969/j.issn.1002-8439.2017.02.017.

[16]李彦,谢丽堃,张晓巍.景区依托型美丽乡村规划策略研究——以营盘滩美丽乡村建设为例[J].小城镇建设,2017,35(7):42-47.