走进金色记忆

吴超明 唐静

黄金的使用最早可追溯至公元前4000纪前后的西亚和埃及古王国时期,而中国黄金制品的最早发现是在夏商时期。在岁月的洗礼中,中国古代金器经历了草原游牧文明与中原农耕文明的碰撞,见证了中西方多元文化的交融,展示了不同地域、民族的审美意识、生活情趣与观念信仰,最终形成了独特的中国黄金艺术。

2018年9月20日至11月20日,成都金沙遗址博物馆联合国内40家考古文博单位,共同举办了《金色记忆——中国出土14世纪前金器特展》。这是目前国内时代跨度最长、合作规模最大、展品最为丰富的原创金器特展,本文谨撷取本次展览中的文物菁华,希望可以带领观众翻开尘封千年的篇章,走进中国古代的金色记忆。

夏商西周时期,中国金器的发展处于萌芽阶段。黄金制品器型较小,纹饰简单,多为人体或其它器物的附属装饰。分布区域主要集中于西北、中原和西南地区,范铸、锤揲、錾刻、剪切等工艺已被熟练掌握。

金耳环(图1)出土于甘肃玉门火烧沟遗址,年代距今约4000 - 3800年,现藏于甘肃省文物考古研究所。两只耳环均为椭圆形,周长约8-9厘米。玉门火烧沟遗址出土的金器是我国出土时代最早的一批黄金制品,开启了中国使用金饰的先河。

臂钏(图2)出土于北京刘家河商墓,现藏于首都博物馆。打制而成,相对成环,两端作扇面形,环径12.5厘米。该臂钏是中原地区出土同类器中时代最早的,刘家河商墓出土的金器地方色彩十分鲜明,极有可能是商朝周边少数民族制造的饰品,是研究中国早期金制品与装饰观念的珍贵实物。

金腰带饰(图3)出土于河南三门峡虢国墓地,年代为西周,现藏于河南博物院,系国内出土文物中年代最早的一套完整金腰带饰。由12件部件构成,其中三角龙形带饰1件,兽首形带扣3件,圆形环7件,方形环1件,总重400多克。西周后期,金腰带饰盛行于黄河中游的陕晋一带,受到北方游牧民族的影响。而铸造工艺与兽面纹的使用,则体现出明显的中原文化传统。

西南地区的三星堆和金沙遗址也出土了大量金器,数量多,种类丰富,工艺高超,在中国同时期文化遗存中独领风骚。

金杖(图4)出土于四川广汉三星堆遗址号祭祀坑,年代为商代,现藏于四川广汉三星堆博物馆。全长142、直径2.3厘米,重463克(含部分碳化物)。两侧薄,中间略厚。出土时金杖内侧尚存木质碳化物,推测原为木芯金皮杖:先将金条锤打成宽约7.2厘米的金皮,再包卷木柄。在杖的上端有长约46厘米的纹饰图案,系由人头、鸟、鱼、箭等组合而成的图案,或反映出金杖与巫术祈祷仪式的关联。

金冠带(图5)出土于四川省成都市金沙遗址,年代为晚商至西周,现藏于成都金沙遗址博物馆。外径20.4、高2.83、厚0.03厘米。冠带系锤揲成形,表面錾刻出四组相同的图案,每组图案由一个人头像、一支箭、一只鸟、 条鱼组成。此图案与三星堆遗址出土金杖上的图案十分相似,或象征着至高无上的王权与威仪。

二

春秋战国时期,金器的制作工艺与造型艺术达到了新的高度,出现了具有划时代意义的黄金器皿,实现了中国古代金器制作的第一个飞跃性发展。西北地区出土金器具有鲜明的特色,既受到草原文化的影响,又与中原文化保持着密切联系。

镂空鸷鸟形金饰片(图6)出土于甘肃礼县大堡子山秦墓,年代为春秋,现藏于甘肃省博物馆。高14.5、宽9厘米。饰片为钩喙、环目、突胸、长尾、屈爪,通身饰变形窃曲纹。正面打磨光亮,背面未经打磨,色暗发涩。秦公大墓出土的这批金箔饰片是目前已发现的秦文化年代最早的金器,对于了解早期秦人使用金器及其与西戎民族的交流具有重要意义。

金带钩(图7)出土于甘肃马家塬墓地,年代为战国,现藏于甘肃省文物考古研究所。高9、宽3.25、厚1厘米,重33.3克(含范芯)。铸造成形,钩首呈长颈龙首,颈部略残,钩身琵琶形,正面高浮雕龙虎相斗纹。此类带钩的成形工艺和造型风格明顯受到了中原文化的影响。

狮子形金牌饰(图8)出土于新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市阿拉沟墓地,年代为战国,现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。长20.7、宽10.2厘米。金牌呈狮子形态,肩胛和胯部饰螺旋纹,颈部鬃毛纹路清晰。天山山脉东部阿拉沟 带的草原民族把狮子的造型融入到传统的牌饰之中,体现出北方草原民族的文化特点。

中国长城沿线地带出土的金器也受到了欧亚草原文化的影响。

虎豕咬斗纹金带饰牌(图9)出土于内蒙古自治区准格尔旗西沟畔墓地,年代为战国,现藏于鄂尔多斯青铜器博物馆。长13、宽10、厚0.3厘米,重291.5克。饰牌整体呈长方形,周边饰一周绳索纹,主体为浅浮雕的猛虎与野猪缠绕咬斗的画面。饰牌背面竖向直行“ 斤二两廿朱少半”及“故寺豕虎三”刻款。该饰牌系草原艺术的上乘之作,还包含了战国时期度量制度、书法艺术、铸造技术以及民族文化交流等多方面的信息,可谓弥足珍贵。

嵌绿松石熊羊纹浮雕金饰件(图10)出土于河北易县燕下都辛庄头30号墓,年代为战国,现藏于河北省文物研究所。长4.9、宽3.8厘米,重约35.4克。饰件平面略呈桃形,正面微鼓。顶部饰一兽面,用绿松石镶嵌出眼、鼻。其下为熊首纹,两侧饰对称的双羊纹,羊头向下,相对蜷卧。熊的眉、眼、口及长角羊的眼、耳等部位镶嵌绿松石。背面有一桥形钮,并刻有记重铭文“二两十一朱”。

文献记载和考古发现表明,春秋战国时期楚地拥有丰富的黄金资源,并率先制作黄金器皿,使用黄金货币。

蟠螭纹金盏、镂空龙纹金匕(图11)出土于湖北随州曾侯乙墓,年代为战国,现藏于湖北省博物馆。盏高11、口径15厘米,重2156克;匕长13、身宽3.4、柄末宽1.7厘米,重56.45克。皆为食具,系铸造成形。该金盏是中国已出土的先秦金器中最重的件,黄金容器的出现是中国金银器发展至东周时期的重要突破。

三

秦汉大一统的确立,促使金银开采业和制造业的规模不断扩大,造型艺术与制作工艺也更加成熟。

金兽(图12)出土于江苏盱眙县窖藏,年代为西汉,现藏于南京博物院,纵16、横10.2厘米,重9000克。整体铸造成形,呈蜷曲匍匐状,形态古拙;全身布满的斑纹系锤击而成,刻画生动。腹中空,内壁刻“黄六”两篆字。这件金兽是中国出土金质文物中最重的件,同时反映出古代铸造工艺与锤击工艺的完美结合。

“关内侯”金印(图13)出土于湖北云梦吴铺乡赵许社,年代为汉,现藏于湖北省博物馆,高2.2、印面边长2.4厘米。金印为方形印台,龟纽,篆书阴刻“关内侯印”4字。关内侯,爵名,属世袭爵位,战国时秦国始置。汉承秦制,关内侯列第十九级,通常是对立有军功者的奖励,封有食邑,但无封国,无军政大权。

张骞出使西域,开通了著名的“丝绸之路”。丝绸之路沿线出土的金器具有明显地方特色,也有汉文化因素,还受到西方与欧亚草原文化的影响,呈现出中西文化交融的特点。

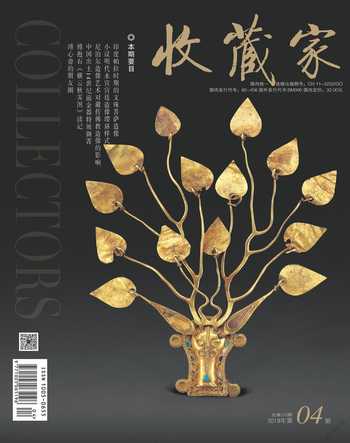

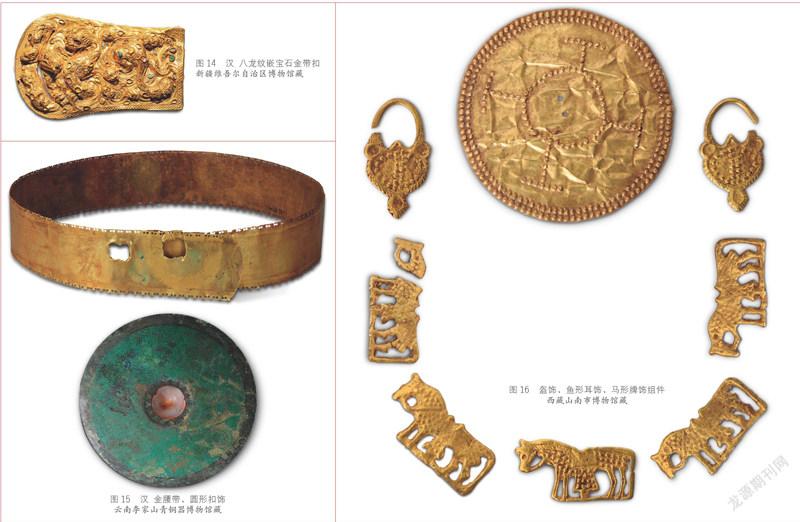

八龙纹嵌宝石金带扣(图14)出土于新疆维吾尔自治区焉耆县博格达沁古城黑圪达遗址,年代为汉,现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。长9.7、宽5.9厘米,重48.45克。该带扣采用造模、锤揲、镶嵌、焊接等多种工艺,佩于古代男子腰带上调节松紧,此类配饰在汉地及西域广泛传播。

随着汉武帝的征伐,中原文化大量传入西南夷地区。西汉中期以后,云南、西藏地区出土了大量首饰、配饰类金器,具有一定的北方草原文化因素,从侧面反映出南北各部族之间的文化交往。

金腰带、圆形扣饰(图15)出土于云南江川李家山,年代为汉代,现藏于云南李家山青铜器博物馆。腰带长96.2、宽5.8 -7厘米,重283.4克;扣饰直径20.5厘米。出土时腰带的方孔内扣着圆形扣饰背面的矩形齿扣,两个方孔可调节腰带之长短,腰带和扣饰系配套使用。此外,扣饰表面镶嵌了大量直径极小的多边形绿松石片,体现出古滇国高超的技艺。

盔饰、鱼形耳饰、马形牌饰组件(图16)出土于西藏自治区浪卡子县查加沟古墓,年代距今2000 - 1800年左右,现藏于西藏山南市博物馆。盔饰直径10.5、厚0.05厘米,鱼形耳饰长3.8、宽2.2、厚0.2厘米,马形牌饰长4.6、宽1.8厘米。盔饰系锤揲成形,鱼形耳饰、马形牌饰系模铸成形,该套饰品反映出青藏高原古代黄金艺术的特色。

四

魏晋南北朝是中國历史上的文化大融合时期,中原文化、游牧文化、江南文化不断碰撞,西来的金器也大大增加,为中国金器的发展注入了巨大活力。

鹿首步摇冠(图17)出土于内蒙古自治区包头市达茂旗西河子窖藏,年代为西晋,现藏于内蒙古博物院。长19.5、宽14.5厘米,重91.6克。步摇冠兴起于汉代,晋代以后在慕容鲜卑中盛行。该步摇冠是头部的装饰品,外形似鹿首。鹿首刻画出了五官,鹿角由主根向上分支,每个枝梢上都挂有一片桃形金叶。

镶嵌红宝石包金剑鞘(图18)出土于新疆维吾尔族自治区伊犁州昭苏波马墓葬,年代约为5-6世纪,现藏于伊犁哈萨克自治州博物馆,长21.4、宽5.8厘米。剑鞘已从焊接处开裂,有纹饰一面沿鞘身边缘点焊两列金珠,中间以细金珠点焊出3列半月形、月牙形、心形、勾玉形宝石座。宝石座内嵌红宝石,宝石座间还点焊金珠拼组的三角形、菱形图案。

唐代金器产生了重大变革,在造型、技术上不断突破传统,成为了中国古代金器发展史上的巅峰时期,金器制作也成为了各种手工业中最具代表性的行业。

鎏金雀鸟纹银香囊(图19)出土于陕西扶风法门寺地宫,年代为唐代,现藏于法门寺博物馆,香囊径5.8、持平大环径4.8、持平小环径3.8、盂深1、盂径2.8、链长17.7厘米,重92.2克。香囊为钣金成型,纹饰鎏金。上半球体为盖,下半球体为身,以铰链相连,子母口扣合。通体镂空,上下对称。錾有四只鸿雁,球冠有弧形等边三角形三枚,香盂内底有鎏金团花朵。香囊内有个钵状香盂及二个平衡环,香盂与内平衡环之间用短轴铆接,在圆球滚动时,内、外平衡环也随之转动,得以保持平衡状态。

金龟(图20)出土于四川省绵竹市东街,年代为唐代,现藏于绵竹市文物保护管理所,全长16、龟壳长10.6、宽8厘米,重150克,含金量85%以上。金龟整体造型生动,细节考究,体现出南方金器灵动写实的特点。

五

宋代社会经济快速发展,民间作坊逐渐成为当时金器生产的主流,生活化、商品化成为金器的重要特点。

“周五郎记”金牌(图21)出土于湖北蕲春罗州城遗址南宋金银器遗址窖藏,现藏于湖北蕲春县博物馆。长2.8、宽1、厚0.3厘米,重6.3克。金牌阳面居中斜行阴刻隶书“周五郎记”,短边两侧阳面竖行阴刻隶书“周五郎”。 “周五郎”应为金牌的生产标识。

魑首金杯、金盘(图22)出土于贵州遵义杨价夫妇墓,年代为南宋,现藏于贵州省博物馆。前者口径7.85、足径5.1、高7.05厘米,重230克;后者口径18、底径13.5、高1.9厘米,重180克。金杯有双螭缠绕其上,两螭首对称探出杯口成为杯柄。承盘纹饰与金杯呼应,盘心为翻涌的浪花,双螭盘旋,口尾互衔。教子升天纹是宋以降流行的纹饰,由天上的大龙和海水中的小龙组成,通过大龙呼唤小龙升天来借喻父母望子成龙的愿望,也可祝颂人高升。

瓜形金盏(图23)出土于四川彭州金银器窖藏,年代为宋代,现藏于彭州市文物保护管理所。通长10、宽6.8、高3.6厘米。金盏呈长条五棱瓜形,脐边錾铭“齐”字。整器锤揲成型,柄拉丝成形后与盏体焊成体,纹饰使用刻划、凿印等技法,通体磨光,表面可见锤击加工痕迹。

西夏、辽、元等少数民族政权的金器则在借鉴吸收周边各民族文化的基础上,发展出富有自身民族文化特色的风格。

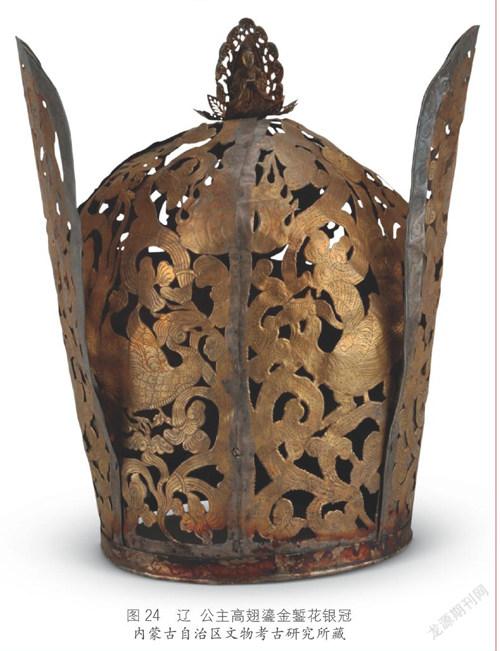

公主高翅鎏金錾花银冠(图24)出土于内蒙古自治区通辽市奈曼旗陈国公主墓,年代为辽代,现藏于内蒙古自治区文物考古研究所。冠箍口径19.5、冠体高26厘米;立翅高30、宽17.5厘米。高翅冠是契丹贵族妇女专用的一种冠饰。该冠采用了锤击、金银丝等工艺,正面和两侧立翅镂空并錾刻火焰宝珠、凤鸟和变形云纹等花纹。冠顶缀饰一件原始天尊像,像后背光边缘饰9朵灵芝。

迦陵频伽莲瓣联珠纹金项饰(图25)出土于宁夏回族自治区银川市北塔湖,年代为西夏,现藏于银川市文物管理处。内侧周长43、装饰带宽2厘米,重234.09克。项饰呈圆环形,前部为装饰带。装饰带两侧边沿饰联珠纹,装饰带紧靠镶嵌座的一端饰一迦陵频伽像,像呈人首鸟身,直立面向莲座。

中国金器发展的每个阶段都卓然标举,它所承载的不仅是艺术、生活与技术,还有多元文化互动的历史遗痕。希望我们的尝试能作引玉之砖,让更多人走进金色记忆,感受中国古代黄金艺术带来的震撼与感动。

(后记:本文在展览内容的基础上修改而成展览的设计得到了文博同行的鼎力相助,同仁们提供了与展品相关的文字、图片及各种相关资料,齐东方、霍巍、王辉、杨军昌等学者也提供了宝贵意见特此致谢。)

主要参考文献:

1.齐东方《唐代金银器研究》,中国社会科学出版社,1999年。

2.张景明《中国北方草原古代金银器》,文物出版社,2 005年。

3.张静、齐东方《古代金银器》,文物出版社,2 00 8年。

4.四川广汉三星堆博物馆、成都金沙遗址博物馆编《三星堆与金沙:古蜀文明史上的两次高峰》,四川人民出版社,2010年。

5.南京博物院《金色中国》,译林出版社,2015年。

6.国家文物局编《丝绸之路》,文物出版社,2014年。

7.甘肃省文物考古研究所编《西戎遗珍——马家院战国墓地出土文物》,文物出版社,2014年。

8.霍巍《青藏高原考古研究》,北京师范大学出版社,2016年。

9.中国文物学会专家委员会主编《中国艺术史图典·金银器卷》,上海辞书出版社,2016年。