川剧戏服与蜀绣的关系及其对蜀绣文化传播的作用

赵敏 吴起宏 刘才容 王康健 胡沛

摘要: 蜀绣是中国四大名绣之一,自古以来便被誉为“蜀中之宝”,川剧也是中国古老的传统戏曲剧种,历史上两者颇有渊源。直至现在川剧戏服上也大量使用蜀绣装饰,与蜀绣的关系密切。文章运用历史考证、技术分析的方法,对蜀绣和川剧的历史渊源、关系进行考证回溯,对川剧戏服及布景中的蜀绣装饰进行文化梳理和技术研究,总结出川剧戏服上蜀绣装饰的技术特征、文化关联及两者在文化传播上的切合点。提出以川剧为载体的模式来促进蜀绣文化在民众间的传播,利用川剧作为蜀绣文化传播媒介的实施性意见。以期解决目前蜀绣传播模式单一、缺乏动态感染力的现状,为弘扬蜀绣文化做出贡献。

关键词: 蜀绣文化传播;蜀绣;川剧;川剧戏衣;蜀绣装饰

中图分类号: TS941.12;J523.6 文献标志码: B 文章编号: 1001-7003(2019)04-0093-05 引用页码: 041304

Abstract: Shu embroidery is one of the four famous embroideries in China, and it has been known as “great treasure in Shu” since ancient times. Sichuan opera is also the ancient Chinese traditional opera drama. They are inextricably linked in history. Till now, stage costumes of Sichuan opera are mostly decorated by Sichuan embroidery, and the two have a close relation. Based on the methods of historical research and technical analysis, this paper studies the historical origins and relations of Shu embroidery and Sichuan opera, and investigates the cultural and technical characteristics of Sichuan embroidery decoration in stage costumes of Sichuan opera and scenes. On this basis, technical characteristics and cultural linkage of Shu embroidery decoration on the stage costumes of Sichuan opera as well as the connection point of the two in terms of culture communication are summarized. Finally, this paper proposes the implementation opinion, that is, use Sichuan opera as a carrier to promote the spread of embroidery culture among the people so as to solve the problem of Shu embroidery about the single communication mode and the lack of artistic appeal, and contribute to the promotion of Shu embroidery culture

Key words: communication of Shu embroidery culture; Shu embroidery; Sichuan opera; stage costumes of Sichuan opera; Shu embroidery decoration

蜀绣是自汉代便有文字记载的古老绣种,晋代常璩将其与金银珠宝并称为“蜀中之宝”[1],在唐宋时就有“冠天下”的美誉,至清代,蜀绣以其片线光亮、镶色柔和、车拧到家、针脚平齐闻名,因其技艺之精巧和浓郁的地方色彩被誉为中国“四大名绣”之一。川剧也是流行于四川地区的民间剧种,具有悠久的历史。它继承和发扬了中国民族戏曲的优秀传统,通过长期的改造、演变,形成了如今这一具有丰富内涵、独特艺术风格和浓郁四川地方色彩的地方剧种[2],其精美独特的经由蜀绣装饰的戏服更是川剧艺术中的一大特点。

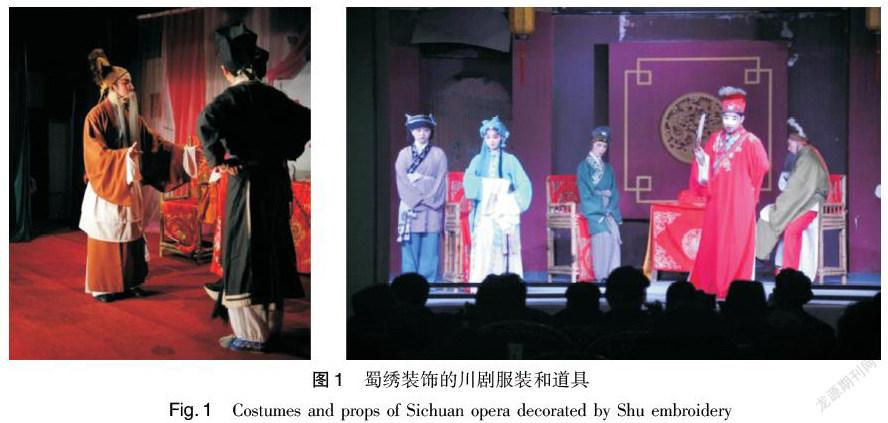

笔者通过查阅大量蜀绣相关的古籍、档案和史载,发现自清代中晚期,蜀绣就与川剧建立了密切的关系,主要表现为:1)两者的发展演绎颇有渊源,行当之间互有深度的交融,当时蜀绣产品有四大类别——穿货、灯彩、行头及斗方,而其中行头便指的是川剧戏服和配饰;2)蜀绣刺绣装饰是大量存在于川剧戏衣和布景中的重要装饰手段,同时川剧的剧目、元素和脸谱也是蜀绣图谱中长盛不衰的经典题材,这种交融关系时至今日,依旧如此。

本研究通过对照查阅相关史料文献、寻访民间蜀绣传承人及川剧传承人等方式获取资料,对蜀绣与川剧的历史渊源、蜀绣品种与川剧的关系进行了梳理和总结;对蜀绣刺绣装饰在川剧戏衣上的装饰特点,尤其是蜀绣技艺和文化与川剧的关联性进行了分析。并结合川剧艺术极具动态表现力的优势及其与蜀绣由来已久的交融关系,提出应将川剧作为蜀绣文化传播的重要媒介:借用川剧舞台的出色表现力,在川剧表演的同时传播和展示蜀繡文化,借此实现更佳的视觉体验和展示效果,增强蜀绣文化的观赏性,为更好地弘扬和发展蜀绣文化与川剧文化做出贡献。1 蜀绣与川剧服装的历史渊源

明末清初,川剧成功吸收了古典戏曲的昆腔、弋阳腔、梆子腔和皮黄腔四大声腔和四川地区的民间灯戏精华,通过长期的改造、演变,融合五腔之精华形成了如今这一具有丰富内涵、独特艺术风格和浓郁巴蜀地方色彩的独有剧种。自那时起,川剧艺术就开始了与蜀绣工艺的合作,清道光年间,蜀绣艺人已有千余,在成都九龙巷、科甲巷一带形成八九十家由店主组织工人生产、加工、销售蜀绣制品的专业刺绣作坊,即蜀绣工铺[3]。据记载,此时蜀绣工铺生产的蜀绣产品有穿货、灯彩、行头及斗方四大类别[4]。其中,穿货是指平常衣物、被靠等日常家居穿用物品,灯彩则指的是用于红白喜事、婚丧嫁娶、佳节庆典的灯笼、屏罩等装饰物品,而行头指的就是川剧中所用的戏服、布景、台帘等物件[5]。蜀绣界还有一个传说:清代初期一个总督到成都上任,当时成都一片荒芜,买不到官服,只好让随行昆腔戲班中的三位服装师傅连夜赶绣了一件官服,第二天升堂穿用,这三位师傅后来便在成都招徒授艺,成为蜀绣艺人膜拜的师祖[6]。蜀绣文化中特有的男工绣文化,直到中华人民共和国成立初期蜀绣工铺都只收男徒,这很有可能便是受到了当时梨园不收女徒的影响。由此可见,蜀绣跟川剧的关系非常密切,如图1所示。

蜀绣让川剧舞台增光添彩,而川剧剧目中多样的人物塑造,要求越来越高的艺术效果和舞台表现力则刺激了蜀绣工艺不断地创新、进步,川剧的戏剧故事、脸谱、祥瑞元素、角色形象等题材也极大地丰富了蜀绣图谱的内容,无形之中推动了蜀绣技艺的发展和完善。

2 蜀绣在川剧戏服上的装饰特点

在色彩方面,蜀绣图案具有缤纷的色彩,可以间接烘托角色的地位、年龄、个性等要素,川剧在色彩的运用上有着鲜明、浓艳、强烈的个性,并且用色彩赋予特定的含义。譬如红色表现性情激烈,忠耿正大的人物;黄色表现气度沉稳,用来表现勇武过人的角色;蓝色(绿色)多用于凶猛、恐怖的人物;白色代表奸诈、阴险;黑色则代表正直、坦率、鲁莽的性情[7]。蜀绣针法的细腻可以做到细微的颜色转变和小面积的勾勒,看上去面积不大的色彩填充,却可以很好地调节川剧戏服衣片上的颜色对比,使得舞台的整体色调韵律分明,细节雅致。

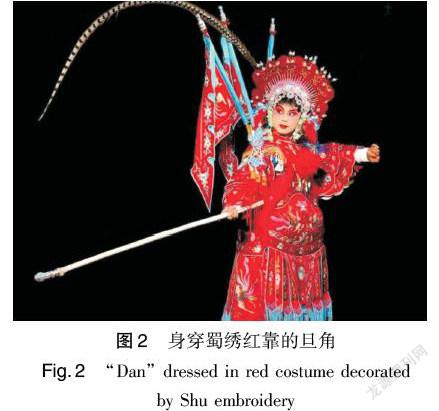

在层次塑造方面,蜀绣纹样的布局赋予了川剧戏服空间上的层次和节奏感,聚散、线面、大小直接带给观众不同的感官享受。除了单纯的装饰作用外,蜀绣纹样的独特布局还可以辅助塑造剧目人物的身份、地位、性情等。纹样的疏密、绣线的材质赋予蜀绣独特的质感,异质材料的搭配使得川剧服装带有视觉和触觉上的层次感,使得戏服的外表更加丰满,如图2所示。

在纹样方面,川剧服装中的蜀绣纹样图案荟萃了中国民族传统纹样的精华。它不仅具有装饰和美化作用,也是表现人物性格特征的主要因素[8]。有一部分图案还有表现人物身份地位的服饰形制的作用。川剧服装中常用的刺绣纹样有龙凤纹、花卉纹、动物纹、几何纹、组合纹样及官服中使用的补子等,不同的纹样往往具有其独特的意义[9]。以龙纹为例,在封建社会中龙是尊贵的象征,它符合帝王将相的高贵身份。龙纹的具体形状,有闭龙、行龙、大龙三种,不同的龙形在服装上各具特定的象征意义,分别适用于各种不同类型的人物[10]。

在刺绣技法上,川剧服装中使用了蜀绣常用的齐、铺、掺、车拧、拴扣、盘钉等针法。这些独具蜀绣特色的刺绣技法,赋予了川剧戏衣上精致细腻图案风格:特殊的纹理、层次和质感。

3 川剧对蜀绣文化的传承和传播

3.1 蜀绣文化的传播现状

蜀绣文化之所以传播困难,难以为大众所认同和接纳,很大程度上在于它的传播媒介十分单一。从产品上来看,市场上现有的蜀绣载体诸如陈列服装、画屏、挂画都仅在静态角度对蜀绣进行了表达,这种只通过平面视觉上的有限刺激,很难让人留下极为深刻的印象。

从文化传播模式来看,目前社会上赖以宣传蜀绣文化的主要方式有:蜀绣专题的文化讲座、蜀绣产品设计类比赛、蜀绣大师作品展会及校园蜀绣文化宣讲等。这些宣传手段和模式具有公信力强和权威度高的优势,但是同时也具有生动性、互动性较弱,受众面较窄,以及兴趣启发度不够的缺陷。虽然现在许多蜀绣专题讲座的现场都会邀请蜀绣大师做现场的蜀绣教学和演示,但是蜀绣技艺何其精细复杂,耗时之长,做工之细。想要在一场时间这样短的讲座内,把蜀绣的精细之美、技艺之美展现给观众几乎是不可能的。由此可见,蜀绣文化的宣传模式过于传统、不够生动、不够大众化也是制约蜀绣文化传播和发展的重要因素。

从展示方法角度分析,企业和厂家所生产的蜀绣作品及蜀绣服饰制品基本都以平面展示或静态展示的方法展出,鲜有动态的展示机会。一方面是因为蜀绣服装的设计和工艺存在着有待攻克的难题,另一方面蜀绣产业公司也几乎不能负担起这种专场性质的服装发布会。因此,展出模式过于单一,久而久之会让民众感到乏味,无法提起对蜀绣及其相关制品的兴趣,导致蜀绣文化传播受阻。

3.2 川剧在蜀绣文化传播方面的优势

从载体切合度的角度看,川剧与蜀绣之间有着历史悠久的合作基础,并且相较于现代服饰常用的印染或涂绘装饰工艺,蜀绣装饰对川剧戏服的装饰效果明显更胜一筹。虽然印刷和涂绘装饰具有图案清晰、色彩鲜亮的优点,但是装饰仅能满足平面层次,使用在川剧戏服上,其表现力和戏剧效果都有些不足。而蜀绣装饰通过绣线的排列和针法的变化,以及绣线本身的色泽和反光效果,在装饰效果上更具立体和层次感,与川剧戏服相互搭配,相得益彰。

从传播的效果和途径上来看,川剧作为中国传统剧种,有着深厚的文化底蕴和民众基础,是一门根基稳固、影响深远的戏曲艺术。蜀绣借助于川剧可以很轻松地进入广大群众的视野,甚至在未来的发展中可以与川剧艺术相辅相成,进一步提高川剧艺术的舞台效果和艺术价值,最终走出国门,走向世界的舞台,让蜀绣工艺得以在更大的舞台展现自己的光彩[11]。

从艺术价值和收藏价值的角度看,现今市面上的蜀绣艺术品多以屏风、挂画、镜框的形式出现,能起到的装饰作用十分有限,同时实用性较差,很容易被同质文化产品所取代;而作为收藏品,单一工艺的价值相对也较低一些。如果蜀绣与川剧戏服结合,以川剧戏服作为蜀绣载体,两种历史悠久的传统艺术相互映衬,一套拥有蜀绣装饰的川剧戏服,它的收藏价值较之单一技艺的文化收藏品自然要高出一筹。对于人数众多的川剧戏曲爱好者而言更是不可多得的珍宝,这无疑为蜀绣工艺品开拓了一条崭新的销售渠道。

从表现力上来看,市场上虽不乏蜀绣服装服饰用品,但是近年来却几乎没有专门为蜀绣服装服饰举办的T台展示秀,缺乏动态而立体的走秀展示,蜀绣在服饰领域的独特表现力和应用价值就无法被充分地诠释。在这一点上,川剧的优势尤为明显:川剧演员身着戏服,在台上说唱舞打、腾起跳跃,比服装发布会的T台走秀更生动、更具有表现力,让蜀绣对服装的装饰和对人物形象的塑造作用一览无遗。可以说每一次川剧演出都是一次为蜀绣举办的秀场。

综上所述,可以看出川剧戏服在蜀绣的动态表现上具有极大的优势,是对当前普遍的静态展示模式的极大补充,川剧能为蜀绣文化的传播和发展注入新的活力。

3.3 利用川剧作为蜀绣文化传播的媒介

以川剧为媒介可以使蜀绣这门原本平面、单调的装饰艺术变得立体、鲜活起来。蜀绣在川剧舞台上的作用就再不只是装饰那么简单,它还具有辅助塑造人物形象、烘托舞台氛围、诠释剧目剧情的功效;另一方面,川剧对蜀绣的展示也有独特优势,在川剧演出时,蜀绣就可以随着衣袖的飞舞、角色的低吟浅唱、剧情的起伏跌宕带给观众视觉、听觉甚至思想上多方位的刺激,加深观众对蜀绣的印象。而为了达到这一目的,需要蜀绣作坊和公司与川剧剧院强强联合,蜀绣工坊帮助川剧院设计和制作川剧戏服,川剧剧院、戏坊可以在演出的宣传材料上特别指出剧目所用戏装均采用蜀绣装饰,或是在川剧演员演出谢幕时,就景进行一场蜀绣戏服的展示走秀。如此两者结合,喜爱川剧者可以同时领略蜀绣工艺的华美、喜爱蜀绣者可以同时品鉴川剧艺术的韵味。

两门饱含川蜀文化魅力的传统艺术通力合作,川剧可以依靠蜀绣装饰进一步提升自己的艺术感染力,蜀绣则能依靠这门艺术载体扩大自己的影响力,甚至走出国门,走向世界的舞台。

4 结 语

紧随时代的进程,大力开展创新、创造是传统艺术和工艺得以传承和发扬的必然道路,但是每种传统艺术都应该有最适合自己的创新道路。蜀绣艺术扎根于巴蜀传统文明的土壤,文化的底蕴和历史的厚重是它的基调,浓烈的民族精神是它的色彩。只让蜀绣在图案和静态载体上进行创新和改革,在目前看来或许已经无法跟上大众日益立体化和多样化的文化需求。因此,就要不断开阔道路,尝试将蜀绣工艺在川剧“行头”上的功用再次发挥,让传统与传统相互结合,酝酿出更为悠久的历史韵味。这样动静结合的展现方式将是对现有蜀绣文化传播模式的有益补足,更有利于蜀绣文化的发扬和推广。

参考文献:

[1]常璩. 华阳国志: 蜀志[M]. 成都: 四川大学出版社, 1990: 1-3.

CHANG Qu. Hua Yang Guo Zhi:Shu Zhi[M]. Chengdu: Sichuan University Press, 1990: 1-3.

[2]席明真. 川剧志[M]. 北京:文化艺术出版社, 1992.

XI Mingzhen. Journal of Sichuan [M]. Beijing: Culture and Art Publishing House, 1992.

[3]四川省手管局档案[A]. 成都:四川省手工业管理局, 1963.

Records in Sichuan Handicraft Industry Administration[A]. Chengdu: Sichuan Handicraft Industry Administration, 1963.

[4]傅崇矩. 成都通览[M]. 成都: 成都时代出版社, 2006:277-282.

FU Chongju. General Survey of Chengdu [M]. Chengdu: Chengdu Times Press, 2006:277-282.

[5]贡发信. 中国轻工业传统名产品列传[M].北京:中国展望出版社, 1988: 18.

GONG Faxin. Biography of Chinese Traditional Light Industry Traditional Products [M]. Beijing: China Outlook Press,1988:18.

[6]赵敏. 中国蜀绣[M]. 成都: 四川科学技术出版社, 2011: 16.

ZHAO Min. Shu Embroidery in China [M]. Chengdu: Sichuan Science and Technology Press, 2011: 16.

[7]赵映冏. 浅谈川剧脸谱色彩[J]. 四川戏剧, 1991(6): 37-38.

ZHAO Yingjiong. The color of facial make-up in Sichuan opera [J]. Sichuan Drama, 1991(6): 37-38.

[8]雷圭元. 雷圭元论图案艺术[M]. 杭州: 浙江美术学院出版社, 1992: 23.

LEI Guiyuan. On the Art of Patterns by Lei Guiyuan [M]. Hangzhou: Zhejiang Academy of Fine Arts Press, 1992: 23.

[9]左玲, 赵敏, 赵睿昕, 等. 近代蜀绣纹样结构形式研究[J].丝绸, 2011, 48(3): 43-49.

ZUO Ling, ZHAO Min, ZHAO Ruixin, et al. Research on Sichuan embroidery decorative pattern of modern times [J]. Journal of Silk, 2011, 48(3): 43-49.

[10]谭元杰. 戏曲服装设计[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2000: 128-129.

TAN Yuanjie. Opera Costume Design [M]. Beijing: Culture and Art Publishing House, 2000: 128-129.

[11]王雪梅, 譚丹. 新媒介下蜀绣“关系传播”探析:以蜀绣作为国礼承载关系为例[J].丝绸, 2014, 51(1): 75-78.

WANG Xuemei, TAN Dan. On “Relational Communication” of Sichuan embroidery under new media: taking Sichuan embroidery as Chinese national gift for example [J]. Journal of Silk, 2014, 51(1): 75-78.