大化少数民族旅游扶贫与农业的产业融合发展研究

李敏 马腾

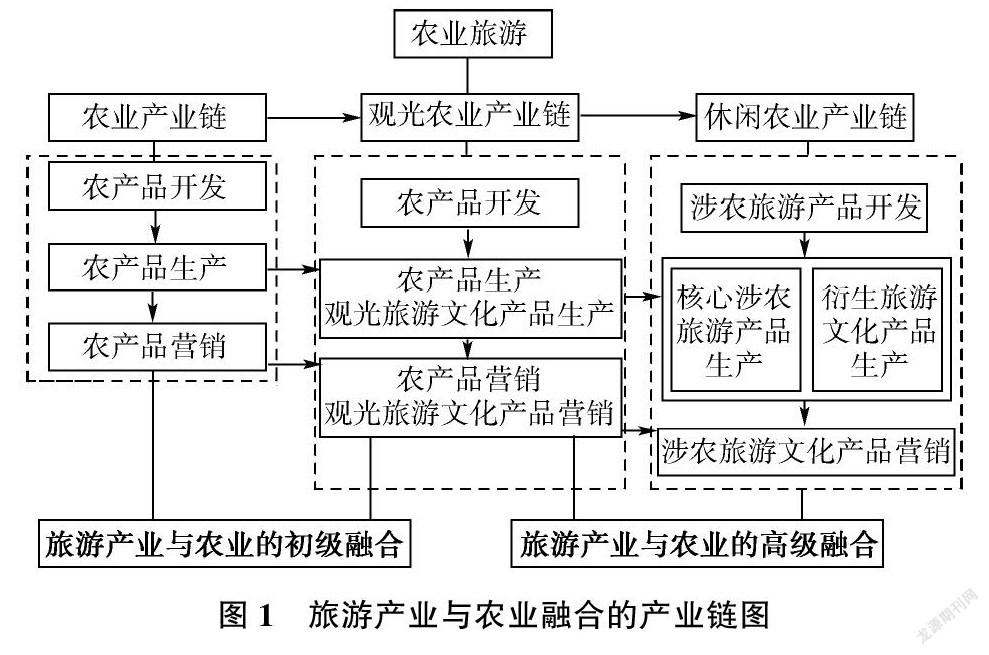

摘要:产业融合作为我国现代产业的新趋势,也是实现国家扶贫战略的重要途径。旅游产业和农业的融合,是产业扶贫的重要方向。旅游和农业如何通过交叉型融合与整合型融合的结合,实现旅游扶贫及促进乡村经济振兴。在剖析旅游产业和农业融合结果的产业链内涵后,探究如何全局规划旅游资源,优势组合农业资源,产生规模效益,以及以古河乡丹桂村为案例进行旅游产业与农业融合的可行性分析研究。在此基础上,本文就宏观环境对旅游扶贫与农业的产业融合进行PEST分析.最后针对古河乡丹桂村产业融合发展措施提出对策建议。

关键词:产业融合;旅游扶贫;农业;交叉型融合

產业融合是为了适应产业增长需要而致使产业边界不断收缩的过程(Greensteina&Khanna,1997)。目前,国务院已经颁布了《关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》和《全国农产品加工业与农村一二三产业融合发展规划(2016~2020年)》。在当前国家二三产业精准扶贫的重大战略布局部署下,第一产业与二三产业加强融合协调发展必将是不断拓展我国农民脱贫增收致富渠道、探索我国现代农业融合发展的新路径的必然形势要求和加快构建我国现代农业二三产业融合发展体系的重要战略举措。

旅游产业融合发展是实现国家扶贫战略的重要途径之一。2019年2月,国务院副总理、国务院扶贫开发领导小组组长胡春华到广西河池市大化瑶族自治县,实地考察了解并深度调研贫困地区“两不愁三保障”、产业精准扶贫及大化乡村振兴等专项工作。大化作为西部少数民族地区,是国家重点扶贫对象。大化境内有瑶、壮、汉、毛南、满、仫佬、水、苗、回、侗、彝等11个民族,属于少数民族地区,信息渠道相对封闭,整体经济、文化和社会水平相对较低。目前,其是国家经济和政策支持的重点。2018年《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》对全面乡村振兴推进乡村共享经济发展作出了重大决策部署,提出“实施休闲农业和乡村旅游精品工程,建设一批设备完备、功能多样的休闲旅游区和生态旅游示范村镇,发展乡村共享经济,打造绿色生态环保的乡村生态旅游产业链”。

做好旅游产业和农业的融合,是提升旅游产业竞争力、实现旅游产业扶贫及乡村振兴的重要方向之一。农业涉及产业链供给端中几个至关重要因素及环节。农业及旅游产业之间有着天然的联系,种植、养殖是旅游产业的食材来源,部分旅游资源是由美食文化资源孕育而出的,很多美食及其文化资源经过进一步的挖掘和商业化也可以变成旅游资源。农业在发展的过程中给大化旅游休闲产业的繁荣振兴及其发展建设注入了源源不断的经济动力,大化县的少数民族饮食文化、红水河文化、长寿文化以及祭祀文化在其孕育及开发生产并推出了重要特色食材,食材不同的新鲜体验丰富了旅游产业的内容,有效提高了旅游产品的趣味、新颖性和独特体验,为促进旅游休闲资源的有效开发和综合发展利用注入了新的发展动力,进一步有力推动现代旅游休闲产业与现代农业的相互融合。

一、理论视角下古河乡丹桂村产业融合发展的思路

(一)创新桑蚕种植及特色畜牧养殖,实现交叉型融合与整合型融合相结合

丹桂村目前隶属于广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县古河乡,有13个村民小组,共263户891人,耕地面积为910亩。创新种植方面,2018年下半年,历史性首次开始引入种桑养蚕产业。2019年,种植桑树50亩,建成2个桑蚕扶贫车间,带动16户群众参与养殖。通过“联建联养”发展模式,多户合作联建、共管轮值联养、效益分配联享的思路发展种桑养蚕产业。在特色养殖方面,建设完成1个七百弄鸡养殖扶贫车间,计划养殖5000羽,打造立体生态养殖场,带动贫困户30户以上。完成2个本地山羊羊舍建设,分别存栏140头、98头,带动贫困户8户。其中,养殖场内实行高清摄像头实时监控,通过移动端观看养殖基地实时动态。通过二维码实现丹桂鸡“从田头到餐桌”的全程溯源品质监控。

农业在“文化+产业”“文化+富民”模式下,因地制宜,打造特色脱贫产业,依托大化丰富的少数民族文化、红水河文化,积极带动乡村富民,将乡村旅游休闲产业与旅游精准扶贫、产业精准脱贫工作相结合,全面落实国家乡村旅游振兴发展战略,顺势而为,实现乡村种植业、养殖业、农业等各行业全面转型升级,加大乡村旅游休闲扶贫村镇化建设支持力度,实现乡村旅游休闲产业与乡村农业的交叉型融合与整合型融合。

交叉型融合主要表现为开发旅游服务设施、旅游管理业务、旅游经营理念与利用农村自然资源、农业技术生产基地经营旅游活动的有机交叉结合上,发挥乡村农业的综合旅游观光以及休闲服务功能。它的典型发展业态是特色乡村休闲旅游业。

整合融合(integrated integration)广泛指在种植业、养殖业、畜牧业等现代农业子传统产业之间,依据农业生物链基本原理,建立了一起上下游各子产业之间相互的有机关联,从而可以充分发挥传统农业的资源生态环境保护利用功能。其主要典型发展业态主要有绿色生态农业、节能环保农业、循环经济农业和多种绿色健康农业。

交叉型融合与整合型融合的结合,是以新历史时期习近平新时代中国特色科学社会主义指导思想道路为理论指导,全面落实贯彻党的十九大报告精神,牢固坚定树立实施农村旅游创新新驱动发展战略新理念,以实施农村一二三产业发展融合驱动发展战略为工作重点,按照贯彻实施国家乡村旅游振兴发展战略总体部署,以推进优化农业旅游供给侧结构性改革发展为工作主线,聚集特色农业和乡村旅游文化资源等新要素,加强发展乡村农业旅游发展创新驱动引导,培育发展农业旅游新增长动能,延伸旅游产业链、提升旅游价值链、构建旅游供应链.打造以乡村农业旅游为主要基础,旅游为主的区域独具特色、承载中国乡村文化价值、积极推动创新大众创业、利益紧密关联的中国现代特色农村休闲产业旅游体系,加快发展形成农村产业旅游融合协调发展的新格局,为全面实现农村产业旅游融合协调发展、旅游扶贫及促进乡村经济振兴。

(二)旅游产业与农业融合结果的产业链内涵剖析

旅游与生态农业的深度融合主要直接反映了旅游产业对我国农业的全产业链的直接影响和发挥作用的全过程,融合后的结果基本涵盖了两个不同旅游发展层次的农业产业形式,分别为旅游观光农业和旅游休闲生态农业。观光农业主要经济功能之一是农业观光。休闲观光农业不仅具有更加全面的文化旅游休闲功能,也是我国目前观光农业的高级进化形式。

古河乡作为一个革命解放老区,拥有着得天独厚的丰富红色历史文化资源旅游产业资源,自然风光秀丽。“中共右江地方委员会及其党校、中国人民解放军滇桂黔边纵队桂西区指挥部旧址”“自治区爱国主义教育基地”“河池市廉政教育基地”的古河革命纪念馆、覃国翰将军故居、丹桂革命烈士公墓纪念碑园区等坐落其中。境内山清水秀,风景秀丽,奇石洞美,自然生态人文景观别具一格。红水河“百里画廊”位于古河段、“龙伏泉一清水河一古河小瀑布”“三仙洞”等景观别致,“古河奇石”闻名遐迩。

观光农业(sightseeing agriculture)已经具有农业和观光旅游业(Sightseeing tourism)的双重产业延伸发展功能,逐渐向观光旅游业和功能农业综合方向发展。

休闲农业旅游资源经营管理模式,是指在我国休闲农业旅游综合发展中,休闲农业旅游区域资源作为管理活动主体及旅游组织者的管理主体方式。它反映了对我国休闲农业旅游区域资源的综合开发管理模式和重视程度。农业旅游经营模式将随着其经营规模的不同而变化。经营管理模式随着我国农业自然资源的不同开发模式及生长轨迹而发生变化。

观光农业是一种分散经营模式,多个经营者自主开发和规划农业资源,自主经营,自负盈亏。目前,分散农业经营旅游模式发展受到很多个体企业资金链的限制,且由于企业缺乏对整个区域自然景观的一个整体了解认识,农业生态旅游区域资源的整合开发相对较少,不适用于目前大化古河乡区域农业生态旅游的分散经营模式发展。

休闲生态农业则主要是一种农业旅游集中经营模式,由一个旅游经营商业主体对该旅游区域优势农业旅游资源组合进行统一整合、开发、设计、规划,统一经营管理,商业经营实体通过收集整合该旅游地区的各种农业资源优势组合来进行开发和规划设计一条旅游休闲线路。因此,农村休闲旅游农业的发展优势更适用于促进大化古河乡地区农业乡村旅游的综合经营。

(三)古河乡丹桂村旅游产业与农业融合的可行性案例分析研究

本文在结合理论案例分析的基础上,通过一个新旅游业态最具可行性的典型应用案例,分析了新旅游业态的实际应用发展形成过程,为推进古河乡丹桂村生态旅游与现代农业的有效融合发展提供现实参考。

古河乡丹桂村观光农业可行性案例研究。在区域旅游业务规划建设方面,未来我国农业区域旅游业务在总体规划上将继续处于从传统旅游与现代农业初步浅层融合向高级深入融合的重要过渡阶段。观光农业目前处于快速发展初级阶段,已完成初级产业探索融合发展阶段的重大产业链结构变革。在具体经营管理模式上,古河乡丹桂村作为大化县全域旅游规划中未来最具可能的经营管理模式仍然是集中经营模式,但是不同旅游景区和其他农户的具体经营管理模式也有可能各不相同。以政府主导协调资源的集中经营模式为主,“农家乐”等分散经营为辅。

集中经营与分散经营相结合模式。分散投入经营时,为了严格控制全体农户分散投入经营各种旅游资源产品的经营质量,组织农户成立“农家乐管理协会”,制订一套旅游资源产品经营相关业内标准,对分散经营旅游产品的全体农户全部进行一套统一化的产品标准质量管理。分散管理模式对资源的开发影响不大,农业景观形成主要依靠现有农业资源提供旅游服务。第二种经营模式是政府通过集中挖掘游客需求,注重游客体验,深入开发红色革命文化旅游资源、农业景观、文化及生态资源,打造反映农村生产生活、农业和民俗文化的独特而有吸引力的产品。由公司统一管理,将资源交于公司开发和管理。由公司统一开发,营造具有红色革命文化、少数民族文化及红水河文化特色的庭院和会所。这种经营模式对农业资源进行了深入开发,形成了一批高水平、高质量和规模的农业旅游产品。

二、旅游扶贫与农业产业融合环境的PEST分析

旅游扶贫与农业产业融合发展的宏观环境,政治环境(Political Environment)因素主要是政府农业发展体制和政策的支持和引导,经济环境(Economic Environment)因素是居民农业需求的导向,社会环境(Social Environment)因素来自农业发展中资源和环境的制约和激励,技术应用环境(technological environment)影响因素主要是分析以现代农业应用生物技术和现代农业应用信息电子技术发展为技术核心的现代农业信息技术重大进步作为重要支撑。当前,古河乡丹桂村特色产业融合的持续健康发展仍然面临着良好有利的产业宏观环境。

(一)政治环境

新农村建设政策明确了产业发展的方向,“三农”投资的稳步增长为统筹发展奠定了物质条件。通过资源共享、整合和开发将旅游业和农业产业融合,提高资源利用效率和市场竞争力是可行的。从2004年以来的两次中央一号政策文件角度来看,农业与乡村旅游业的深度融合已经符合我国现代农业社会发展的主要政策价值取向。从地方政府对当地农业、农村和当地农民的财政投入情况来看,政府为农业投入的持续健康稳定增长发展提供了长期的宏观政策支持保障,在交通、电力、通信等硬件基础设施及教育、医疗、文化、卫生等软件服务环境上都营造良好的环境。

(二)经济环境

消费始终是推动国民经济政治社会持续增长的基础推动力,农业经济生产者的消费仍然是城乡居民消费的重要组成部分。农业直接消费主要泛指我国城乡居民对利用农业生产原材料(动植物类农产品)、加工型农产品和其他农业公共服务业等产品的直接消费。根据产品消费的不同及其用途,大致可分为农业物质价值倾向产品消费和农业文化精神倾向产品消费。中国现代农业和乡村旅游业的资源整合与持续发展将迸发强大的市场潜力。从传统农业产品消费的发展角度分析来看,新中國正式成立以来,中国传统农业产品消费大致经历了被动消费、从被动消费向主动消费过渡、完全主动消费三个发展阶段。目前,它已经进入了一个完全活跃的消费时期。城乡居民消费结构的特点是农业物质产品质量要求的提高和农业精神产品消费的增加,为旅游与农业的融合提供了有利的市场条件。

(三)社会环境

十九大的胜利召开,标志着当代中国经济发展重大战略从高速经济增长的新阶段向高水平质量健康发展的新阶段的重大战略转变。正处于加快转变经济发展驱动方式,优化社会经济活动结构,转变经济增长的推动力,寻求通过深化推进供给侧各个结构性改革推动发展的新模式。以加快实现新型乡村经济振兴和促进区域协调经济发展,加快建立完善我国社会主义法治市场经济管理体制为重要战略目标。这也正是现代旅游业和现代农业的深度融合为加快实现旅游产业精准扶贫和实施乡村经济振兴项目提供难得的产业发展际遇。通过推进产业深度融合,充分利用国家高新技术装备产业、旅游服务业等一批现代特色产业的科技发展经验成果,完善现代农业经济发展体制模式,提高现代农业经济科技发展水平,创新现代农业经营管理,开发现代农业新增长动能,优化观光农业和休闲农业的旅游产业链、提升农业价值链,创造新的农业经济拉动增长点,提高现代农业经济效益和增强产业综合竞争力从而加快发展农业提供了重要发展契机。

(四)技术环境

产业技术和信息技术创新,是促进旅游与农业产业融合的重要前提条件。中国的现代农业生态生物技术、农业生态信息系统技术创新和现代工业装备产业化为乡村旅游产业扶贫和现代农业生产融合发展奠定了重要技术基础。农业应用生物技术研究已形成了一个比较完整的现代农业应用生物技术研发应用体系,具有良好的农业技术创新力和政策技术支持。产地信息溯源管理技术的广泛应用,对农产品安全、保护地区优质农产品实行保障,通过稳定同位素技术、矿物元素指纹图谱技术、近红外光谱技术甚至区块链技术等实现在农产品产地溯源。在现代农业应用移动信息系统相关技术趋势方面,随着5G移动信息技术、物联网技术及万物互联的落地应用,我国现代移动农业在智慧物流、智慧农业、人工智能等应用方面已经陆续取得了显著的突破新进展,这将最大限度提升了现代农业效率,优化创新休闲农业的产业链及价值链。

三、古河鄉丹桂村产业融合发展措施的对策建议

(一)实施“旅游+”“互联网+”发展驱动战略,促进特色旅游生态文化产业与现代农业深度融合创新发展

2015年8月11日,国务院办公厅正式通过审议文件发布了《国务院办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,第一次明确提出了“互联网+旅游”的商业模式,旨在推动特色现代休闲旅游业与休闲娱乐产业相互融合创新发展。结合当前国家“乡村振兴”战略,树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的国家强化经济发展战略规划指导理念,着力围绕实施国家经济发展战略规划加强政策指导引领,引导和扶持广大农民群众结合创新种植、特色养殖产业,打造一批以生态休闲度假旅游为重要主题的特色乡村民俗文化休闲旅游度假区及乡村农家乐、采摘园、农耕文化体验、乡村文化旅游等一批生态休闲农田自然风光旅游景观带和特色休闲村寨,实现特色乡村生态宜居宜业旅游。高度重视乡村旅游休闲产业与农村种桑业和养蚕传统产业深度融合和以创新驱动发展,结合精准扶贫、乡村振兴攻坚工作实际要求,深入推进实施“旅游+”扶贫战略。

(二)结合红色文化,充分发挥人文旅游优势

古河乡是革命老区,依托古河红色革命遗址,重视古河乡丰富红色旅游资源,发展乡村旅游、红色旅游,深入挖掘红色文化内涵及历史内涵,整治村容村貌,打造大化红色旅游目的地。对红色遗址实行保护同时,进行红色文化旅游产品的开发,遍植英雄花一木棉,美化环境,增加景观丰富性。通过对红色文化的产品化、市场化重组,对物境、情境、意境更深入理解及设计,充分释放红色人文旅游特殊产业关联力度,最大化提升红色文化旅游所蕴含的价值。目前,古河乡红色旅游已经纳入大化县旅游规划,大力推进红色文化品牌建设、区域协调,拓展旅游空间,按照“规划先行、文化引领、旅游塑形、富民增收”的理念,扶贫攻坚、创新发展。培育旅游赋能,提升旅游新格局。

(三)实现信息化,构造旅游产业新生态,深化旅游产业改革,奠定乡村振兴技术基础

信息时代,旅游产业快速发展取决于对市场变化的适应。为了加快深化我国旅游业体制改革,必须尽快建立起由政府部门主导的高效旅游管理体系。建议采取以下措施:第一,旅游综合改革,政府推手角色和资本市场资源配置推手角色之间应相互协调结合,有形之下推手和无形之中推手角色应相互协调结合,充分发挥各自的综合优势。第二,完善旅游业创新机制,加强旅游创新项目建设,深化旅游业融合发展。第三,顺应国际市场,培养一批高素质国际创新型科学技术专业人才,促进全域旅游业进一步健康稳步发展。第四,创新旅游发展模式,充分利用信息化技术优势,开发特色产品。

(四)突出旅游多元化业态创新,融入粤港澳湾大区,大力助推乡村精准脱贫战略

充分释放旅游新元素的活力。目前,以饮食、住宿和娱乐为重点的旅游元素已逐渐扩展到“商、养、学、闲、情、奇”。我们可以逐步加强新元素和不同元素的创新和融合,围绕健康养生旅游、研究旅游、休闲旅游和写生旅游的发展,积极培育和发展新业态。其中,与广西区内外高校建立研学旅游形式,主动融入粤港澳湾大区,创新的组织方式极大丰富及创新了旅游产业新业态,以旅游供给侧结构性改革为主攻方向,深化研究学习大化文化的心理需求和消费热点,结合地区旅游资源,创新旅游产品,让更多的人参与到旅游产业中,助推乡村精准脱贫及乡村振兴工作。

参考文献:

[I]梁伟军.产业融合视角下的中国农业与相关产业融合发展研究[J].科学经济社会,2011(12):17-24.

[2]胡耀国.中国农业消费变化[J].价格月刊,2000(9):34-35.

[3]2018年中央一号文件公布全面部署实施乡村振兴战略[EB/OL].新华网,2018-02-04.

[4]朱海艳.旅游产业融合模式研究[D].西安:西北大学,2014.

[5]Greenstein S,Khanna T.What does Industry Mean?Competing in the Age of Digital Convergence[M].Boston:Harvard Business school press,1997.

作者简介:

李敏,广西大学,广西南宁;

马腾,广西壮族自治区政府办公厅,广西南宁。