相许高山曲 无弦壁上弹

姜栋

一、法若真的家世及仕宦

法若真(1613-1696),生于明万历四十一年,卒于清康熙三十五年,字汉儒,号黄山、黄石。祖籍济南,先祖于明朝景泰年问任职胶州,法氏后人遂定居胶州,以为故里。

据清代张谦宜在《黄山诗留》中为法若真作的传,中有法若真得名的由来:

初,孝廉翁中年无子,李夫人有身,梦法真而生男,故名若真,字汉儒。

文中所提到的法真(100-188),字高卿,司隶扶风郿(今陕西宝鸡市眉县东北)人,东汉晚期名士、儒学家,精谶纬之学,以清高著称,被称以“玄德先生”,其孙法正为三国蜀名臣。法若真即“若法真”,此名确定了他一生发展的基调,即以儒家文化为立身行世之本。据法若真晚年自订的《黄山年略》,自述:“甫学步,听诸生读《大学》,安而后能虑,即往辩之,父及诸生皆大笑。”这时他只有4岁。后5岁人塾读书,7岁接触诗歌,10岁受《五经》,11岁学秦汉文及《孝经》,并私下里学习作诗、绘画,12岁参加童子试,列州试第一。

法若真的父亲法寰(?-1653),字开三,明天启七年举人,崇祯十三年(1640)会试不中,补直隶静海知县。法寰对法若真的学业要求甚严,《黄山诗留》中记录了法若真早年求学的情形:

孝廉甚爱晚子,然督课不少假。母使婢侦翁笔砚无声,驰白郎文无恙;或唏嘘捶几,则必挞其子而怒不解,举家惕息不敢食。出与门生游,土锉敝席,茵累霜雪,泊如也。诸生肄毕早卧,徵君泣涕,一灯每至鸡鸣,其学业淹博,盖得之于严父。云徵君才至高,笔妙风发,能凿空绮丽而不长占毕,

翁治弗胜,乃听其涉猎。然一览即洞要奥

游,翁门者皆不及也。

张谦宜(1650-1733)在《黄山诗留》序的落款中称自己为“通家子”,可知张家与法家是通家世交,他所作序的时间为康熙三十七年(1698)戊寅,距法若真去世仅二年,所记当确凿可信。

法若真负才卓荦,参加科举考试、博取功名自然是年轻时的人生目标。其20岁时第一次参加乡试,时在崇祯六年(1633)癸酉。之后的崇祯九年(1636)丙子和崇祯十五年(1642)壬午,他两次乡试未第。

入清,顺治二年(1645)重开闱棘,法若真参加了乙酉科乡试,这是法若真参加的第四次乡试,也是让他留名于中国科举史的一次考试。《清史稿·选举志》中记:

五经中式,仿自明代,以初场试书艺三篇,经义四篇,其合作五经卷见长者,因有二十三篇之目。顺治乙酉,山东乡试,法若真

以全作五经文赐内阁中书,一体会试。④

顺治初的乡试,仿照明代,但有变化,这个变化即从顺治二年开始。明代惯例是从《四书》里出三道题,从《五经》里各出四道题,总共二十三道题。顺治朝乡试初试,《五经》的题目变为选做题,可选取任意一种主攻的经书,考生实际上要答的题目其实只有七道。法若真不知道顺治二年的命题方式发生了改变,仍以五经为文二十篇。《黄山年略》载:

闱中得五经卷二人,一李某,聊城人,置副卷第一,以真卷合主考向某、锁某并同考十五人、直指李某共十八人拜疏封朱墨卷呈御览,以特荐山东异材题请。圣旨:“法若真著该布政司使起送来京。”遂送真至礼部候旨,是在十二月内。

主考官封其卷以异才特荐,皇帝召送礼部御试,授内翰林国史院试中书舍人,举顺治三年(1646)二甲十一名进士。后改庶吉士,授内翰林国史院编修,顺治五年(1648)充福建戊子正考官,顺治六年(1649)编纂六部章奏诰敕,顺治九年(1652)为清太宗实录纂修官。六月,升内翰林秘书院侍讲。顺治十年(1653)秋,父亲法寰遇胶镇总兵海时行叛乱被害,次年在里守制。顺治十六年(1659)五月,补福建布政使司参政、分守福宁道,十二月抵任。顺治十七年(1660)十一月,升浙江按察使。康熙二年十二月(1664),升湖广右布政使,丁母忧未赴任,康熙六年(1667)十月,补江南布政使,康熙七年(1668)正月抵任,康熙八年十二月(1670)离任丁母忧。

康熙十七年(1678)正月,诏中外臣工各举博学通才之人,以备顾问,由皇帝亲试。大学士李蔚等举荐曹溶等71人,冯溥、李蔚、杜立德合疏推荐法若真举博学宏词,因有股疾未应试。康熙十八年(1679)离京返乡,遂隐居终生。康熙三十五年丙子(1696)夏卒于家,享年84岁。

二、法若真的书法交游

1.王鐸

王铎(1592-1652),字觉斯,一字觉之,号嵩樵、十樵、石樵、烟潭渔叟等,别号甚多,河南孟津人,世称“王孟津”,明末书法家,笔力雄健,有“神笔”之誉。明天启二年(1622)进士,先后任翰林院庶吉士、编修、少詹事。南明弘光元年(1644),弘光帝任王铎为东阁大学士、次辅之职。后降清,顺治九年逝于孟津,赠太保,谥“文安”。

顺治五年戊子(1648),法若真有诗《三月王觉斯年伯偶病,偕黄鸥湄年丈过访二首》,此为《黄山诗留》中唯一直接与王铎有关的诗作,其一专写王铎:

伯也王洛阳,古人谁与当。飞扬句自健,跳卧色犹苍。河岳凭花讯,文章以病藏。且将诸子辈,潦倒寄沉枪。

诗题中所提到的黄鸥湄为黄志遴。黄志遴(1621-1671),字铨士,号鸥湄,福建晋江人。黄志遴生于书香世家,曾祖黄凤翔(15381614)为明隆庆二年(1568)戊戌科榜眼,父黄熙胤、叔父黄景胤、黄徽胤皆为明代进士。黄志遴与法若真为同年进士,曾官湖广左布政使。此诗其二为:

数日见黄子,言询修禊翁。羲皇卧布被,诗卷老春风。大半浑朝野,萧然无异同。何时重贳酒,花赛玉津东。

二诗透露出一些法若真与王铎、黄志遴之间的交往内容。法若真夸赞王铎古今罕有,赞扬他的文章语言飞扬、劲健,并不是书法。第二首诗由黄鸥湄起,又不着痕迹地夸赞了王铎,点出他在书法上直承了王羲之的书风,还提及了创造八卦和文字的伏羲氏,在这里面有一个暗喻的作用。最后两句表达愿望,希望王铎病好之后能再次诗酒相会、以有赏花之行。

法若真与王铎何时相识,今已难知,但最早应该不会早于顺治三年(1646)法若真来京参加会试时。法若真比王铎小21岁,此诗作于他36岁时。他所对王铎的称呼“伯”,是尊称,也透露出一种关系上的亲近。另外可见的一条材料是在顺治七年(1650)庚寅,王铎、丁耀亢、法若真、李茂卿、汪千顷等人在陆舫斋的集会。王铎有《题野鹤陆肪斋诗卷》行草书墨迹,落款书:

庚寅五月廿日天热,时同法黄石、李茂卿、汪千顷集野鹤老道于轩中,即席书此博笑,轩即舫也。主人无嘉陟厘,借纸求书,贫可知矣。一笑。王铎年六旬。

法若真顺治三年三月中进士,其后四月授国史院庶吉士,顺治四年六月授内翰林国史院编修,顺治五年闰四月才外放为福建乡试正主考。法若真和黄鸥湄去拜访王铎,是在此年的三月。法若真于顺治六年三月后归京,和王铎、丁耀亢在陆舫斋的集会,是他回京之后的事情。这说明,在京城,王铎是他一直保持联络和追随的人物。

需要提及的是,法若真与王铎的次子王无咎为同榜进士,法若真为二甲十一名,王无咎为二甲十七名,他们又同时选授庶吉士。法若真曾与傅维麟辑王铎诗《拟山园诗选》九卷,在王铎去世后的顺治十五年(1658),法若真路过嵩山,不由回想起王铎,写了一首长诗寄给王无咎,通篇都是对王铎的颂扬,包括了诗歌和书法。

王铎是法若真在诗文及书法上的前辈,对他的书法产生了重大影响。

2.丁耀亢

王铎和法若真集会的“陆舫斋”,是丁耀亢的书斋,他也是法若真在京师交往圈中的重要人物。丁耀亢(1599-1669),生于明万历二十七年,卒于清康熙八年。字西生,号野鹤,自称紫阳道人,60岁后目疾,又称木鸡道人,山东诸城人,父丁惟宁(1542-1611)为明嘉靖四十四年进士。

丁耀亢少负奇才,倜傥不羁,曾作《天史》,另有小说《续金瓶梅》。顺治四年(1647)丁耀亢人京师,以顺天籍拔贡,充镶白旗教习,颇得诗名。又在华严寺筑室,名日“陆舫”,与当时名公卿如王铎、刘正宗(宪石,1594-1661)、张缙彦(坦公,1599-1672)、傅维鳞(掌雷,1608-1667)、龚鼎孳(芝麓,1616-1673)等赋诗其中,名声大噪。

法若真与丁耀亢早在山东时就已相识。康熙二十一年(1682)壬戌,返乡的法若真70岁时,应丁耀亢次子丁颙若的要求,写诗和丁耀亢题雁的遗诗六首,诗题里说“仆与先生五十年故友也,交订生死”。以此推断,法若真与丁耀亢订交或在明崇祯六年(1633)癸酉科乡试时。丁耀亢是诸城文人的核心人物,年轻时曾人董其昌门,无论从其传奇经历还是诗文成就来看,都是当时林泉中第一流的文人。法若真在丁耀亢入京后和他保持了密切的联系,在赴福建任乡试主考后,法若真还托人给丁耀亢送去茶叶等物,友谊之深,的确如他所言。

丁耀亢的成就主要在诗文、小说、戏剧,他的友人中虽有不少书画家,但他本人并不醉心于此。《清史稿》“艺文志”中所收录的胶东诗文集,唯法、丁二人,也反应出他的成就还在诗文方面。法若真与丁耀亢为山东同乡,这层关系在异地显得尤为重要。丁耀亢在京城的这段时间,显然是他们交往的频密期,尤其两人都与王铎有交往,从研究法若真书法的角度来看,在京师的交游比起之前在山东的交往显得更加重要。丁耀亢在法若真书法研习中所起到的作用,是间接的、隐性的。

3.魏象枢

在法若真的同辈友人中,于友情、诗文和书法上都能等量齐观的是魏象枢。魏象枢(1617-1687),字环极(一作环溪),号庸斋,又号寒松,蔚州人,清初著名大臣、学者,康熙十八年(1679)曾得赐墨榻御书“清慎勤”三字,谥敏果,著有《寒松堂全集》十二卷。

康熙十一年(1672),法若真丁忧结束,返回京城,开始与魏象枢交往频繁,时魏象枢任贵州道监察御史。《黄山诗留》卷五《坐魏环极年兄小斋见长君无伪即简呈二首》,诗注:“环极,山右人。”这是《黄山诗留》中第一次出现魏象枢的名字。

魏象枢与法若真是顺治三年的同榜进士,魏象枢后官至左都御史、刑部尚书,他很注重与同年之间的关系,但康熙十一年(1672)之前未见二人交识同游,至法若真返京后,二人来往确实变得频繁起来。此年秋天,魏象枢召集了一次雅集活动,参与者有法若真、周体观(伯衡,1618-1675)、冯云骧(讷生,1626-1693)和成我存(?-1680)等。周体观为顺治六年进士,冯云驤为顺治十二年进士,成我存是魏象枢的门生。这次雅集分别被记录在法若真和魏象枢的诗集中。《黄山诗留》有诗《壬子季秋集可亭连句》,《寒松堂全集》中为《壬子九月,法黄石、周伯衡、成我存、冯讷生集可亭联句,儿学诚侍坐》,个别文字稍有出入。

魏象枢两年后任户部侍郎,次年康熙十四年(1675)乙卯,63岁的法若真再入京,时魏象枢为刑部侍郎,《黄山诗留》卷五有《比部侍郎魏环极馈俸米答谢》,可知法、魏二人交谊已非同一般,魏象枢可算是法若真在京城可以依靠的知己。

魏象枢官居要职,可他的仕途也并非一帆风顺。顺治四年(1647),魏象枢因事被劾,受到从宽的降职处理。顺治十一年(1654),受陈名夏案牵连,又遭降职处分。顺治十六年(1659),他因官场无常,以养母为由,去官回乡。到康熙十一年(1672),母忧服除,才授贵州道监察御史。法若真与他交往频密,也是在这个时候。法若真这段等待候补的时间很长,康熙十五年(1676)丙辰秋,魏象枢作诗安慰法若真,称赞他如姜桂一般老成,却“才华拓落”,安慰他不要着急。法若真有和诗一首,表示自己已做好归隐养老的准备。

康熙十七年(1678)戊午,法若真长子法枟中举,魏象枢写诗祝贺。康熙十八年(1679)己未五月,法若真患病,魏象枢将康熙皇帝在南苑所赐的“白鱼”送给法若真一些,法若真作幽默语,说魏象枢:“尚有一颊不敢尝,言念法生病且狂”,接着说自己“佯佯馋口舌犹长,虽饥欲死诗在床”。可见他这时候的境况确实不太好。同月,魏象枢长子魏无伪专程来探望了病中的法若真,法若真作诗两首记录下此事。

魏象枢与法若真的相识应该早于康熙十一年(1672)。让两人成为挚友的原因有很多,对于书画的共同爱好是其中之一。康熙十二年(1673)癸丑,魏象枢有诗《题法黄石同年壁问画》,记录了他观看法若真绘画时的感受:

忆昔瀛洲萃大文,胶州太史迥不群。有时作赋齐班马,亦或挥毫比右军。此来非复天禄石渠之旧席,独有西山北海供吾笔底之烟云。高阳李子年最少,泼墨临池属同调。为公写出万壑心,一坐一卧视而笑。魏生也向壁间游,徒将老眼窥二妙。康熙十二年(1673)癸丑,魏象枢题法若真绘《卧坐西山图》:

妙绝人传顾虎头,厨中变化已千秋。于今莫向桓家索,神物居然此地留。黄石年翁家悬东海,客对西山,笔底写出烟霞,聊当坐卧巢云。都老掌科见而爱之,梦中若携取然。一日忽从壁上观,不知何处飞来也。命余题识,恐复飞去,古蔚州魏象枢书。康熙十七年(1678)戊午,逢法若真丧子,魏象枢作诗《廉吏行慰法黄石同年丧子》。此诗堪称对法若真前半生的一个总结,又提到了法若真当前的窘境,云:

君家世德贻,乃父刚介持。才华不如谁,薄宦一身羁。干人爱须眉,无米供晨炊。后来谈及法若真的书画,说到其绘画的满纸云烟:

乃父笑而辞,书剑学皆痴。丹青寄远思,异日将疗饥。濡笔泼墨时,烟云满纸披。安知岁月迟,不作老画师。年来病不支,问视犹嘻嘻。

魏象枢不仅仅是法若真书画的一位欣赏者,他本人亦善书。目前所见他的书迹为小楷与行草书。约在康熙二十三年(1684),魏象枢为宋荦(1634-1714)所藏《大字阴符经》作跋,展现了他精湛的小楷书,精能隽逸,进退裕如,其格调远超寻常的馆阁细字。其行书有王铎遗意,拓达洒脱,纵横不羁,可惜有时放笔太过,有失点画之绳要。

目前并未见到魏象枢与法若真二人论书的只言片语,这或许与他们对书法的基本认识有关,认为书法是余事。他们二人的书风有相似之处,互相之间也多有推重。整理并刊刻于康熙三十七年(1698)的法若真《黄山诗留》,第一篇序就是魏象枢所撰,写于康熙二十五年(1686)丙寅,开篇即言:

黄山不必以诗传,黄山之科第、仕宦、文章、经济、书法、图画以及田园、疾病之属,无一不可传。可谓知言。

三、法若真的书法取法及风格特征

从目前出版物中公布的来看,公私收藏中确切可信的法若真书法作品约有60件左右,其中可确定年款的约占一半,估计他的全部传世作品当在百件以上(绘画题跋不算)。法若真早年的书作未见流传,目前所见博物馆藏品中最早的作品为康熙六年(1667)丁未55岁时所书,这显然不是他的早年作品。故对法若真的书法研究,难以按照早、中、晚期的一般方法来分类,本文按照其风格特征,分两部分来做论述。

1.明季书风佘绪

法若真书法的主要面貌是行草,其小字作品中,行草书的来源大致有三个,即“二王”、米芾和颜真卿,少数作品中带有一些锺繇的成分。其对“二王”书风的学习,在文献中可见端倪。在作于顺治五年春的—首诗里,他写道:

堂上皆头白,言归未有期。卧看逸少草,贫读浣溪诗。乱后山川险,天晴鸿雁迷。更愁御苑柳,不耐春风吹。我清之近臣,邀客无肥羜。

《黄山年略》中提到他11岁“阴学诗画”,但没提及学书。顺治五年他已36岁,这时候在看王羲之的草书,应该不是初学之时,当已学书有年。

康熙十年(1671)辛亥十一月,法若真為“开之二兄”作《行书诗卷》(上海博物馆藏),与同年十一月行书《二贤纪事诗卷》(四川博物院藏),书风比较接近。都是以楷书笔意为主,问有行草,二者时见,自由书写。康熙六年(1667)丁未七月,法若真为“命石年台”作行书《画说》(纸本,美国大都会艺术博物馆藏)。这种小字作品,其来源是“二王”一路的《阁帖》,同时也带有部分章草笔意。

法若真的小字作品中,时可见王铎对他的影响,这种影响在其部分作品中表现得特别明显。在他为“子泰年翁”作行草书扇面《听蝉》中(无纪年,朵云轩藏),“蝉声”“腹吞”“听蝉”等处的字形与王铎几无二致。王铎书风在清初风行一时,根据清初倪后瞻的说法,王铎在北方的影响力是涵盖性的:

王铎,字觉斯,河南孟津人。进士,弘光时宰相,入清为礼部尚书。学二王草书,其字以力为主,淋漓满纸,所谓能解章法者是也。北京及山东、西、秦、豫五省,凡学书者以为宗主。双白曰:“晋魏潇疏秀工之致,彼中人何能知之?洵北方之学哉!”又云:

画家有南北派,书家不然。然在今日,则诚有南北之异。王双白曰:“觉斯河南人,横得书家重名,又为尊官,故彼中之向往者众耳。所以北方五省之人推觉斯为羲、献,信耳信口,不知书法为何物,故胆大心粗,妄加评论。

法若真对王铎的学习不仅仅是因为“书者以为宗”,或者是“为尊官”这种世俗的原因,他在京城有机会从王铎游,亲自聆听指点,耳濡目染之下,笔端带有明显的王铎风格是很正常的。但把这种规摹王铎的作品放在整个法若真存世作品中去看,就会发现,这样一味模拟的作品数量并不占多数。《倪氏杂著笔法》中对王铎的字有所批评,他说:“觉斯字一味用力,彼必误认铁画银钩诸法,所以魔气甚大。”批评总有其有理的一端,不知道是不是出于这种判断,法若真的行草书中确实没有这种“魔气”。

康熙三十三年(1694)甲戌,法若真作行草书《杂诗卷》,中录《再看牡丹》及《金棠曲二阕》。此二诗作于前一年四月,法若真书时在次年仲春,没有赠书者的名字,大概是追忆起去年春天佳景,自书遣曰。其中,《再看牡丹》是一件非常精彩的草书小品,诗为:“依然妖冶送春风,才看深红看浅红。忽忆杨家双姊妹,浓脂淡抹人宫中。”此作糅合了王字与颜字,整体气息秀雅刚健,“春风”的连绵和“入宫中”的舞动,尤其后者三字的笔锋转换与字内张力协调统一,用笔非常精妙。以82岁之高龄,写出这样老而弥秀的字,足见其书写时的心手双畅。

法若真是否擅长草书?严格地说,他精于草法,但擅长的是行草。他只有草法的运用,而无草书章法的构成。

法若真也能楷书,今所见其楷书书迹为康熙六年(1667)丁未楷书《傅永淳墓志铭》。此志全称《口口诰封通奉大夫前吏部尚书加一品俸惺涵傅公暨元配诰累赠夫人彭氏待赠贰孺人陈氏合葬墓志铭》,康熙六年十月二十五日葬,河北省灵寿县出土,出土时间不详。傅永淳(1586-1667),生于万历十四年丙戌,卒于康熙六年丁未,真定府灵寿人,天启二年进士,官至吏部尚书。明亡,携家浮海岛。傅永淳生四子,长子傅维鳞,制此志时任工部尚书。此志由李蔚篆盖、魏裔介撰文、法若真书丹,巧合的是,他们四位皆为顺治丙戌科的同榜进士。

该墓志所用石质不详,由拓片可见,刻工不佳,字迹仅得其形,未能反映出字的神态。从此志难以看出法若真楷书取法的对象,如欧、虞、颜,都占一点,大致取法在宋代以前,风格以娟秀为主,端平方正,并无突出特点。

法若真书此墓志时55岁,今以他同年所书《画说》的“附诗”部分来比对,楷书的笔意会看得更加清晰一些。《画说》是法若真书法中的一件重要作品,它不仅反映了法若真朴拙为上的艺术思想,其体现出的书法水准,在他的小字作品中也很具有代表性。此作通篇为行草,唯独末尾“附诗”部分用正书,用笔的厚实与凝重,与明代书风一脉相承,朴实处似王履吉,混沌处又与八大山人相颉颃,其笔墨情趣,完全是明代的风格。

客观地说,法若真的楷书并不以工稳见长,如果与魏象枢的小楷并列,可知法若真的楷书用笔比魏要灵活得多,也体现出了更多的才情,两个人的旨趣是不同的。

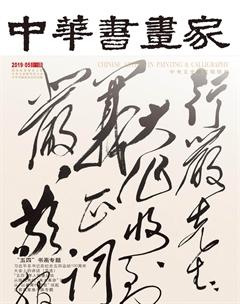

2.颜书大字立轴

法若真的大字立轴在他的传世书作中占有相当的比例,这是他书法成就最高的部分。前人记述中多提及他的大幅书作,清代寿光诗人安致远在《黄山诗集序》中记述说他得到过法若真赠送给他的大幅书作:

胶西黄石先生……以阔幅大书《司马温公禅偈》见贻,笔势沉着,殆神明于古人而自出机轴,非近代貌为平原者所可几也。清王培荀(1783-1859)《乡园忆旧录》也提到他收藏过法若真的“巨幅”书作:

予家有所书巨幅,盘曲古劲,无时下习气,不知为谁何持去。

清李玉棻《瓯钵罗室书画过目考》卷二“法若真”条,记录了法若真的多件书画,其中也提到了大幅书作:

李梅卿比部藏有墨笔云山、纸本大帧七律一首,无款字,有印章,下钤“孙男辉祖珍藏”印。

大字作品该如何书写,是明代书家留下来的一个命题。书法史论家普遍都批评清代行书乏善可陈,但整个清代的书家们都在对此进行着探索。在明清两代,王铎是处理大字条幅作品最为优秀的书家之一,法若真一定多次亲见王铎挥毫,但他自己的大字条幅实践,并没有一味模拟王铎的字形和笔法,能有自己的探索,此是其可贵处。法若真的大字条幅主要取法颜真卿,遒劲朴茂,宽博淡然,这就是安致远所说的“貌为平原”和“自出机轴”,也是王培荀所说的“无时下习气”。

从公开出版物中记有尺寸的法若真书法作品可以发现,法若真所书条幅最高可达264厘米,小者也有131厘米,单字大小约在10厘米左右,无论哪种尺幅,都已算是大字作品了。

把法若真的小字和大字分开来,是为了研究的便利,从取法的角度来说,他在书写时未必有大字和小字的意识。今见法若真为杜浃书扇(无纪年,上海博物馆藏),即用了很典型的颜真卿风格。

四、法若真书法平议

法若真的书法,不是以艺术为出发点的,书法是科举制艺之余事。不先阐明这一点,就不能理解安致远在《黄山诗集序》中说的:

盖先生少以诗名海内,而书画则出其绪余为之者,不读先生诗,安知先生书画之有本哉。

顺治五年(1648)戊子,法若真36岁,做《归梦歌九首》,其诗序有云:

梦如里侍老父……忽移径,树色花阴,茅屋石床,有老父旧门弟子执经问难廿人,若七宝杨仲玉者,顾笑恋恋也。又入小窗,则夷、巽弟、耘儿作书,笑吟出。

法若真當时在京,他梦里回到了家乡。他--所梦到的场景是什么呢?是他的父亲在教学生读经,学生有二十个人之多;在房间里,他的弟弟法若爽、法若巽及长子法耘都在写字。这是一个典型的书香门第的日常隋景。就如同他的名字一样,法若真(汉儒)终生都生活在一个儒家传统很深的背景下,学诗作文习字的目的就是博取功名,而不是愉悦性情。这种文化心态不是法若真A所独有,他那个时代的人都是如此。

尽管书法为制艺之余事,法若真对于书法,也有自己的艺术追求。目前没有发现关于法若真论书的文献,我们或可从他论画的语句中窥得—二。法若真书《画说》,其中谈到了“工”的概念:

或谓画者日:先生其天下之至工者乎?画者日:否!此非天下之所谓工者也,其必天下之至拙者而后事此也。

他之后列举了三类“天下之至工”的例子,最终的结论是“天下之拙人而藏其身于画工之术”,所以,我们看到,法若真书法中的古拙、厚重、灵动、大气,与其以拙为工的理念是相一致的。

和古代很多书家的谨慎精严不同,法若真的很多书作表现出一种随意的态度,这种现象在明末清初书家身上表现得更为突出。他们不约而同展示出来这种自然、随性甚至是散漫的书写面貌,并不是他们没有认真为之,这只是他们的书写态度和当时的书法观念造成的,是这个时代的共同特征。法若真的好友魏象枢小楷精绝,但他的行草书明显无意经营,他好像不愿意把心思放在字势与章法的布置上,似有一种写到哪儿算哪儿的感觉。与法若真书风相似的魏象枢、魏裔介、宋曹、归庄,他们的笔下都有类似情形。这种书作,在经典性上,自然无法与晋唐法书相铨藻。

细究清初书法史中的这个现象,其成因和表现是复杂的。是明季肇始的这种率意而为的延续,还是入清后士子对于书写的态度发生了某种转变?这有待于进一步研究。但是有一点是可以肯定的,即从康熙帝确立董其昌书风地位之前,书法界的这个各抒己见的现象真实存在过。

认知、解析法若真的书法,需要对他所在的时代做一个定位。书法史上的一些跨时代书家,对其历史时期的界定,存在一些争议。就明末清初的这些书家而言,王铎更适宜划归到明代书家去,这不仅因为王铎入清后仅有九年的时间,主要是他的艺术思想、作品风格在明代就已经形成,只是延寿至清代。更主要的是,王铎的作品和明代的作品整体观念、气质相一致(当然,这种一致性也需要细分,但它和在哪个朝代生活的多少也不完全匹配)。就法若真而言,书史中多将他放在清初书家中,但我们不能忽视的是他作品里透露出来的那种明代风气。而且,无论是从当时书坛的具体情形,还是法若真自己的书法观念,他并没有明代与清代书风的断裂或续存的概念,他所追寻的书风,可以说就是明末书风的延续,而且延续得很纯粹。清代新的书法秩序是从沈荃(1624-1684)、姜宸英(1628-1699)、张照(1691-1745)开始的,法若真身处当时,但并不在其中。

(作者单位:首都师范大学)

责任编辑:高胤园