国家治理视角下的农村家户属性研究

侣传振,李华胤

[1. 中共浙江省委党校,杭州 311121;2. 华中师范大学,武汉 430079]

国家治理体系是历史长期演化的产物,并有着特定的发展轨迹。与西方的个人主义不同,中国国家治理的根基在于家户,家户构成了国家治理的基本单元。从社会发展实践看,不同的历史时期,国家的治理能力存在差异,家户的功能属性也各不相同。那么,国家治理与家户属性之间有何关联?家户属性对于国家治理有何价值?这是本文尝试回答的问题。

一、家户属性与国家治理

家户是社会的基本细胞,是家与户共构的组合性概念。其中,家是以同居、共财、共灶为特征的经济单元,户是国家外力建构的行政单元,也是人们承担国家义务的责任单元。在中国,家与户往往是对等的,一家常为一户,即“家户一体”。弗里德曼指出,在中国农民的生活世界中,家户是一体的,也是辨析农民身份的唯一标识。(1)[美]莫里斯·弗里德曼:《中国东南的宗族组织》,刘晓春译,上海:上海人民出版社,2000年,第54页。家户属性是家户性质与关系的抽象刻画,一般包括生物属性、社会属性、经济属性与政治属性。其中,生物属性是家户作为人口再生产单位所拥有的生育功能,是家庭行为的生物学基础;(2)[美]W.古德:《家庭》,魏章玲译,北京:社会科学文献出版社,1986年,第21页。社会属性是家户作为一个私人团体所承担的本应由国家或社会承担的功能属性,如家庭教化、家庭保护等;经济属性是家户在村落社会中所承担的生产与生活功能;政治属性则是家户作为一个政治责任单元所承担的国家下派的部分政治功能,如税赋徭役等。

国家脱胎并驾驭着社会。国家运用公共权力处理社会公共事务的活动即为国家治理。国家治理离不开必需的治理体系,也离不开相应的治理能力。国家治理能力(或国家能力)是多种能力的有机组合,并经历着从弱到强的发展过程。英国学者迈克尔·曼认为,与专制权力不同,国家基础性权力是国家渗透市民社会,在其统治的领域内有效贯彻其政治决策的能力,接近于国家治理能力。(3)Michael Mann, States War and Capitalism, Oxford: Blackwell, 1988,pp.5-8.米格代尔认为,国家治理能力是国家领导人借助国家计划、政策和行动实现改造社会目标的能力,具体包括提取、渗透、规制与分配四大能力。(4)[美]乔尔·S.米格代尔:《强社会与弱国家:第三世界的国家社会关系及国家能力》,张长东等译,南京:江苏人民出版社,2012年,第5页。王绍光、胡鞍钢认为,国家治理能力包括汲取能力、调控能力、合法化能力和强制能力。(5)王绍光、胡鞍钢:《中国国家能力报告》,沈阳:辽宁人民出版社,1993年,第2页。马克思也曾对国家治理能力做过研究。在他看来,传统时期,亚洲国家大多具有财政、军事与公共工程三个部门,分别对应着国家治理的三种能力,即汲取能力、规控能力与公共物品供给能力。(6)《马克思恩格斯选集》(第1卷),北京:人民出版社,2012年,第850-851页。本文所使用的国家治理能力就是马克思所言的国家汲取能力、规控能力与供给能力的组合。

家户属性与国家治理之间密切相关,学界主要从两个层面展开研究:一是从国家治理角度解读家户属性及其变迁。一方面,学者们认为,传统时期脆弱的国家治理能力给家户属性成长留下了充足空间。如费孝通认为,传统国家对乡土社会采取无为而治,种族主要依靠家庭生育功能保持自我延续,提供公共安全。(7)费孝通:《乡土中国 生育制度》,北京:北京大学出版社,1998年,第99页。费正清认为,家庭具有保护功能与教化功能,家庭日常生活中的孝道与顺从灌输,构成了个体以后顺从国家政权的训练基地。(8)[美]费正清:《美国与中国》,张理京译,北京:世界知识出版社,1999年,第22页。斯科特认为,传统时期小农家庭的生产生活会遵循生存伦理,形成一种独特的安全经济学。(9)[美]詹姆斯·斯科特:《农民的道义经济学:东南亚的反抗与生存》,程立显等译,南京:译林出版社,2001年,第6页。另一方面,学者们认为,国家治理能力的发展又会促使家户属性变迁。邓大才在分析“深度中国调查”材料后认为,家户的社会属性与国家治理能力成反向关系,随着国家治理能力的增强,家户原有的部分社会功能会向国家转移。(10)邓大才:《国家治理视角下的家户功能及中国经验》,《政治学研究》2018年第4期。王沪宁通过田野调查发现,随着经济社会的发展,国家与市场力量在逐渐取代家庭的部分功能。(11)王沪宁:《当代中国村落家族文化》,上海:上海人民出版社,1991年,第167页。另外,还有很多学者就国家生育政策与家庭生育属性间的关系做了专门研究。二是,从家户属性角度研究国家治理,认为家户是国家治理的根基,是国家治理能力的有效补充。如刘创楚、杨庆堃认为,“在政治上,社会若没有了家庭的纪律,不会有以往传统的政治秩序”。(12)刘创楚、杨庆堃:《中国社会:从不变到巨变》,香港:香港中文大学出版社,1989年,第59页。徐勇认为,家户是一个生产生活单位与政治责任单位,是国之根本,齐家而后方能治国。(13)徐勇:《中国家户制传统与农村发展道路——以俄国印度的村社传统为参照》,《中国社会科学》2013年第8期。任路将这种国家治理结构归纳为“家户国家”,认为以家为单位的经济属性、社会属性与以户为单位的政治属性分别构成了国家横向与纵向治理的基础。(14)任路:《家户国家:中国国家纵横治理结构的传统及其内在机制》,《东南学术》2019年第1期。我们党和国家领导人也十分注重家庭属性对国家治理的重要价值。邓小平认为,“家庭是个好东西。”(15)冷蓉、汪作玲:《邓小平年谱(一九七五——一九九七)》,北京:中央文献出版社,2004年,第1338页。习近平表示,家庭是国家治理的基点。(16)习近平:《在2015年春节团拜会上的讲话》,人民日报,2015-02-18,第2版。

上述研究成果对于我们认识与理解家户属性与国家治理之间的关系具有很大启迪,但也存在一些不足:一是,对于国家治理与家户属性关系的历时性考察相对薄弱。实践表明,家户属性并非孤立静止,不同历史时期,国家治理能力不同,家户属性也会各异。二是,对于具体的国家治理能力与具体的家户属性之间复杂的关系语焉不详。基于此,本文尝试在具体解构国家治理能力与家户属性概念的基础上,从历时性角度深入探讨不同国家治理时期,中国农村家户属性及其演变情况,以期发现其中的规律走向。需要说明的是,本文只讨论家户的社会属性、经济属性与政治属性,先天具有的生物属性不在考察范围之内。

二、中国农村家户属性 演变的主要实践

在中国,一家一户是农民生产生活的基本单元,也是国家治理的直接对象。随着国家治理能力的发展,农村家户属性也随之变化。

(一)传统时期

传统中国是一个农业国家,农业及附着于其上的劳动力是国家主要的财赋基础。早于汉代,国家就推行“编户齐民”政策,以此明确人们的税赋、徭役与兵役义务。不过,受当时体制、技术等因素影响,国家汲取能力比较薄弱。从整体上看,国家财政收入占比较低,从未超过GDP的4%。(17)Pekins, Dwight,“ Government as an Obstacle to Industrialization: the Case of Nineteenth-Century China”,J. of Economic History, No.4,1967.即使民国时期,国家汲取能力有所增长,如1913—1934年间,河北省平均财政收入比之前增长了42%,山东增长了5%,(18)[美]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村》,王福明译,南京:江苏人民出版社,1996年,第59页。但关税与盐税收入超过中央财政收入的85%,土地税则占据地方财政收入的半数以上。盐税与土地税属于传统税种,关税则易于征收,民国政府对这三种税源的过分依赖说明它的汲取能力很低。(19)王绍光:《国家汲取能力的建设》,《中国社会科学》2001年第1期。脆弱的财政汲取能力会影响国家的规控能力与供给能力。一方面,国家财力受限会导致国家无法对其辖域进行整合与监控,只能采取“皇权不下县,县下行自治”的治理格局。民国时期,国家也主要采取经纪人体制实行间接监控。但是,保护型经纪向赢利型经纪的蜕变又会带来“国家政权建设的内卷化”。另一方面,财政的不足也使得国家无法向社会提供必需的公共物品。如治水方面,国家主要治理大江大河,村民主要治理小河沟堰,导致基层水利自治成为“人民的事业”而非“政府的事业”。(20)徐勇:《从中国事实看“东方专制论”的限度》,《政治学研究》2017年第4期。可见,这一时期,国家治理能力不足,国家汲取能力、规控能力与供给能力都较低。

在国家治理能力不足的情况下,传统中国还能保持稳定的关键就在于发挥家户属性以满足自身需求。首先,家户在教育、养老、扶弱、妇幼保护等方面发挥着重要的社会功能。如在沙井村、侯家营等村庄,父亲担任家长,管教孩子;家境富裕者,小孩就近读私塾;年迈父母由诸子共同赡养;无地贫困人家,或租地或乞讨为生;对于乞讨者,村民会施舍一碗或半碗饭。(21)徐勇、邓大才:《满铁农村调查》(第4卷),北京:中国社会科学出版社,2017年,第10-11页。其次,建立在自然经济基础之上的家户的生产生活多自给自足,很少进行较为频繁、广泛的市场交易。“家庭是自给自足的,几乎生产它所需要的一切,而村庄更是如此。这差不多是十足的自然经济,货币几乎根本不需要。”(22)《马克思恩格斯选集》(第4卷),北京:人民出版社,1972年,第298页。黄宗智对20世纪初华北地区小农经济的研究也得出相应结论:华北地区农业虽然加速商品化,但仍是小农经济的基本延续。以商品化导向的棉花种植面积不到耕地总面积的一成,家庭与国家和世界经济系统的联结有限,家户经济功能并不突出。(23)[美]黄宗智:《华北的小农经济与社会变迁》,北京:中华书局,1986年,第140页。最后,家户还承担着部分国家下派的政治事务。如教化方面,汉初设立“三老”制度,要求“三老掌教化”,但仍以家户为依托。在安全方面,家户多以村落为单位联合起来共同防卫。如北方的“看寨”、“打更”,南方的“同年会”、“姊妹会”等,都是以家户为单位形成的自卫组织。而国家自上而下推动成立的新民会等,由于参与农户少,基本不起作用。(24)徐勇、邓大才:《满铁农村调查》(第1卷),北京:中国社会科学出版社,2016年,第211页。

(二)人民公社时期

1949年后,国家开始了大规模的新政权建设,国家治理能力随之增长。新政权通过政党下乡、行政下乡等系列运动将国家权力触角延伸到乡村社会的各个角落,实行对乡村政治、经济及意识形态的全面监控。尤其是人民公社时期,国家通过队社体制俨然在农村社会建立起一个全能体制,有效实现了政治社会一体化。可见,国家规控能力很强。与此同时,人民公社体制还便于国家从农村社会汲取大量的资源,以满足国家工业化战略目标的实现。据牛若峰统计,从1952年到1989年,国家通过工农产品税收和价格“剪刀差”,扣除国家支农资金外,共从农村汲取了7000多亿元,约占农业新创造价值的1/5。(25)牛若峰:《国家工业化发展阶段与宏观政策方向》,《农业经济问题》1995年第1期。另外,根据国务院农业发展研究中心估算,1953—1978年间,这种价格“剪刀差”总额约在6000至8000亿元。(26)温铁军:《中国农村基本经济制度研究》,北京:中国经济出版社,2000年,第177页。与国家强大的汲取能力相比,国家的供给能力并不强大。公社以下的民生性公共物品并非由国家全部提供,而主要由公社集体供给。例如,《农村人民公社工作条例(修正草案)》明确规定:人民公社主要负责公社层面的农田水利、教育、治安、调解等公共服务;生产大队主要负责本大队内的农田水利、孤寡社员的养老、救助等社会保障,以此为农民提供“最重要、最可靠的社会保险”。(27)中共中央文献研究室:《建国以来重要文献选编》(第14册),北京:中央文献出版社,1997年,第401页。

国家政权对乡村社会的深度介入,在重构乡村社会结构的同时,也替代了家户的大部分功能,家户的社会属性、经济属性与政治属性极度弱化。《关于人民公社若干问题的决议》明确规定:公社要办好公共食堂、托儿所、幼儿园、敬老院;要办好小学、中学和成人教育;妇女在经期不熬夜、不碰冷水、不干重体力活;废除传统的家长制度,建立新型的民主团结家庭生活等。这导致了“家庭的内部关系、生育、子女教育、婚姻、老人赡养、生产乃至消费等都受到公社规范的制约”。(28)中共中央文献研究室:《建国以来重要文献选编》(第11册),北京:中央文献出版社,1995年,第599-616页。同时,为克服传统小农经济的自由散漫,国家通过“统购统销”等系列政策,对农村市场与社员经济行为实行超经济强制。家户的“市场空间”被压缩在狭小的无固定门面的市场内,交换行为也只是出售或购买蔬菜、种子或秧苗。“市场的介入与对社员的经济行为调解作用降到了最低点,即使考虑到社员偶尔参与的‘黑市’交易,情况也复如此。”(29)张乐天:《告别理想:人民公社制度研究》,上海:上海人民出版社,2005年,第189页。家户也不再具有安全防卫、税赋征收等政治功能,由人民公社、生产大队与生产队三级负责。例如,以公社为基本单位,以基层民兵为主,编制民兵大队、中队与小队,负责防卫与治安;(30)中共中央文献研究室:《建国以来重要文献选编》(第11册),北京:中央文献出版社,1995年,第469页。以生产大队为基本单位,帮助生产队做好生产计划,保证完成国家的征购、派购和收购任务,并做好社员的思想政治工作。(31)张乐天:《告别理想:人民公社制度研究》,上海:上海人民出版社,2005年,第393页。可见,这一时期,家户功能几乎由国家主导的社队体制所承担,以此解决乡村社会的发展问题,家户属性处于历史最弱期。

(三)村民自治时期

为解决公社体制解体所带来的基层治理真空问题,20世纪80年代,国家开始在农村实施村民自治制度,由此形成了“乡政村治”的治理格局。1987年通过的《中华人民共和国村民委员会组织法(试行)》(以下简称《村组法》)规定:以自然村为基本单位建立村民委员会,实行自我管理、自我教育与自我服务,乡村之间为指导与被指导关系。1998年修订通过的《村组法》,要求以建制村为单位建立村民委员会,实行民主选举、民主管理、民主决策与民主监督。国家的规控能力因“国退民进”而适度减弱。国家规控能力的减弱并非意味着汲取能力随之弱化,相反,这一时期国家从农村汲取资源的政策依然未发生明显改变。改革开放以来,国家以新的资源汲取方式,即利用垄断一级土地市场,通过土地价格“剪刀差”(市场价格-征地补偿费),从农村拿走了2万多亿元的土地资产收益。(32)吴理财:《近一百年来现代化进程中的中国乡村》,《中国农业大学学报》(社会科学版)2018年第3期。可见,国家的汲取能力依然强大。与此同时,为促进农村社会稳定与发展,国家也开始考虑向农村提供诸如教育培训、技术推广等新型公共物品,但养老、低保、医疗等基本公共物品并未考虑在内。同时,在统分结合的生产经营制度设计下,国家主要负责大型基础设施建设,村集体主要负责农田水利、安全防疫等,农村道路、仓库、小型水电等基础设施由村民个体或联合集资办理,教育、科技等则由家国共担。(33)中共中央文献研究室、国务院发展研究中心:《新时期农业和农村工作重要文献选编》,北京:中央文献出版社,1992年,第175页。与人民公社时期相比,国家的供给能力虽有明显发展,但还需强化。

政治体制的松绑与经济体制改革的深化,再次激活了家户小农的积极性,部分家户功能开始回归。1984年出台的《关于实行政社分开建立乡政府的通知》对乡人民政府与村委会的职责做了明确规定:乡人民政府负责本乡的经济、文化和各项社会建设工作,村民委员会负责发展本村的公共事务和公益事业,并协助乡政府办好本村的生产建设等工作。但是,由于乡村能力有限,家户仍然承担着教育、医疗、养老、妇幼保护等诸多社会功能。家户的社会属性比较明显。不过,教化、应灾、税赋征纳等政治事务则由家国共同分担,家户的政治属性增长不明显。在经济层面,1983年中央一号文件明确提出联产承包责任制,并鼓励农户开展多种形式、多种层次的经济合作,扶持农村个体商业和各种服务业发展,家户的生产与经营功能得到恢复。1986年中央一号文件又规定:允许农民自理口粮进城务工经商,家户的经济功能开始突破地域界限向陌生的城市延伸。据国家统计年鉴的数据显示:1985年,土地与农业经营收入占农户家庭经济总收入的81.35%,外出务工收入占13.18%;到了2000年时,土地与农业经营收入占比下降至71.56%,而外出务工收入占比增至22.32%。这说明,农户的家庭经济收入不断多元化,家户的经济功能不断强化。(34)邓大才:《小农政治:社会化小农与乡村治理》,北京:中国社会科学出版社,2013年,第176页。

(四)新时期

为有效解决农村问题,促进城乡发展一体化,2006年国家全面免除农业税,并坚持工业反哺农业、城市支持农村的政策方针,以项目制等方式加大惠农力度。这种政策调整改变了国家对农村社会的汲取倾向,但这并不意味着国家汲取能力的降低。相反,此时,国家的汲取方向发生了两个转变:一是汲取从农业转向资源(主要是土地),二是汲取从农业转向工业,国家的汲取能力依然强大。“新时期,国家的治理功能性权力配置与治理原则并没有多大改变,只是与以往时期相比,国家的财税汲取能力更合逻辑,更为全面而已。”(35)周庆智:《县政治理:权威、资源、秩序》,北京:中国社会科学出版社,2014年,第337页。同时,国家继续推进基层民主建设,探索村民自治的有效实现形式,将国家权力装进制度的笼子,压缩基层权力的寻租空间,规范“小微权力”的实际运转,国家的规控能力继续下降。另外,随着经济社会的发展,传统家户不仅无法适应新的社会变化,而且也无法满足个人和家户的需求。为此,2005年起,国家开始着重转变政府职能,建立服务型政府,并实施了一系列社会建设与社会治理政策,重新以公共服务的角色进入家户。如实施“新型合作医疗”,实现“病有所医”;推行“新型农村养老保险”,实现“老有所养”;持续扩大低保政策、残疾人救助政策及“五保户”供养政策,实现“弱有所扶”;推进危房改造工程,实现“住有所居”。除此之外,政府还提供了诸多如产业支撑、金融支持等市场化的新型农村公共物品,国家的供给能力不断增强。

这一时期,家户的功能属性也有所变化。农业税的全面免除,使得延续了两千多年的皇粮国税成为历史,家户不再承担税赋征纳功能,家户的政治属性进一步弱化。随着国家公共服务体系向基层社会的覆盖与延伸,家户原有的养老、医疗等社会功能也在弱化,但并未完全消失。如新型合作医疗与新型农村养老保险的费用还由国家和家户共同承担;在农村危房改造中,国家会根据受灾程度采取全部资助或部分资助方式,家户还承担着部分职能。同时,随着农村市场经济的不断发展,家户的生产、生活与交往出现了高度社会化、商品化与市场化,货币交换已经成为家户生产生活的重要方式。可以说,“货币化、商品化、市场化可谓无处不在,无时不在,小农生活已经全方位市场化,小农离开市场就无法生存”。(36)卢昌军、邓大才:《从“以业为商”到“以农为市”》,《华中师范大学学报(人文社会科学版)》2007年第4期。面对着这种巨大的货币压力,家户的经济功能会进一步发展。例如,外出务工人数持续增加。2017年全国农民工总量28652万人,比上年增长1.7%。其中,外出农民工17185万人,增长1.5%;本地农民工11467万人,增长2.0%。(37)国家统计局:《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》,《人民日报》,2018-03-01,第11版。同时,各地积极探索农地的“三权分置”,盘活农村承包地的经营权与宅基地的使用权,赋予经营权与使用权要素性质,实现经营权与使用权较为完整的经济功能,以最大化产权的经济效率,最大化家户的经济收入。

三、国家治理与家户属性的内在关系

通过对国家治理能力与家户属性的历史演变考察,我们可以发现,国家治理与家户属性之间存在着一些规律性的关联。

(一)家户具有多种属性且因时而异

家户是人们生育、生产、生活与交往的基本单元,也是一个承担国家事务的政治责任单元,具有生物属性、社会属性、经济属性与政治属性。生物属性主要表现为家户的生育功能;社会属性主要表现为家户的教育、养老、医疗、救助等功能;经济属性主要表现为家户的生产与生活功能;政治属性主要表现为家户的教化、税赋征缴、安全防卫等功能。家户的基本属性内部存在一个结构性问题,即家户的四大属性之间并非均衡发展,一种属性的强大并非意味着其他属性同样强大。不过,生物属性一般是社会属性、经济属性与政治属性的基础。因为没有人口再生产,家户其他属性也就失去了本体。同时,经济属性与政治属性负相关。如果国家过多地让家户承当相应的政治属性,如加大对家户的税赋征缴和徭役摊派,必然会影响家户的生产积极性,导致家户的经济属性弱化。

家户属性并非一成不变,而是因时而异。传统时期,家户的独立性与自主性强,家户主要通过发挥其社会属性与政治属性,在教育、养老、医疗、防卫、税赋等方面承担着本应由国家或社会承担的功能与责任。受自然经济条件的制约,家户的经济属性并不发达。人民公社时期,国家采取“政社合一”的社队体制,尝试借助国家与公社集体双重力量解决乡村社会问题,家户的社会属性、经济属性与政治属性被国家权力所遮蔽,处于历史最低期。村民自治时期,虽然国家向农村提供了许多新型公共物品,但家户仍然需要发挥一定的社会属性以弥补国家在养老、低保、医疗等基本公共物品供给上的缺失。随着经济体制的进一步松绑,家户的利益需求被重新激活,家户的经济属性随之增长。虽然国家在教化、安全防卫、赋税征收等方面与家户合作,但国家承担着大部分职能,家户的政治属性相对弱化。进入新时期,随着国家公共服务不断向农村下沉与覆盖,国家承担起更多的家户功能,家户的社会属性与政治属性进一步弱化。但不同的是,家户小农处于社会化小农阶段,崇尚货币,遵循货币理性,与市场经济有着更为丰富、更为复杂的横向联系,家户的经济属性进一步增长。

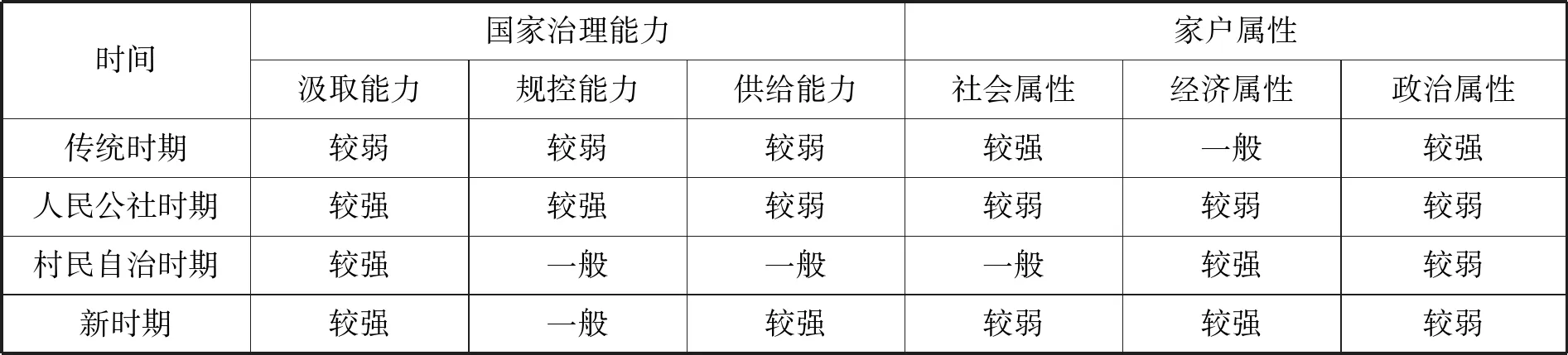

(二)家户属性与国家治理能力密切相关

根据马克思的观点,国家治理能力是由国家汲取能力、国家规控能力与国家供给能力组成的有机整体。国家治理能力内部也存在一个结构性问题,即三种能力之间发展并非均衡,一种能力的强大也并非意味着另一种能力同样强大,但汲取能力往往是后两种能力的基础。传统时期,国家的汲取能力、规控能力与供给能力都比较脆弱;人民公社时期,国家的汲取能力与规控能力较强,但供给能力较弱;村民自治时期,国家的汲取能力强大,规控能力因国家权力上收而有所减弱,国家的供给能力一般;新时期,国家的汲取能力依然强大,规控能力进一步减弱,供给能力则进一步增强。

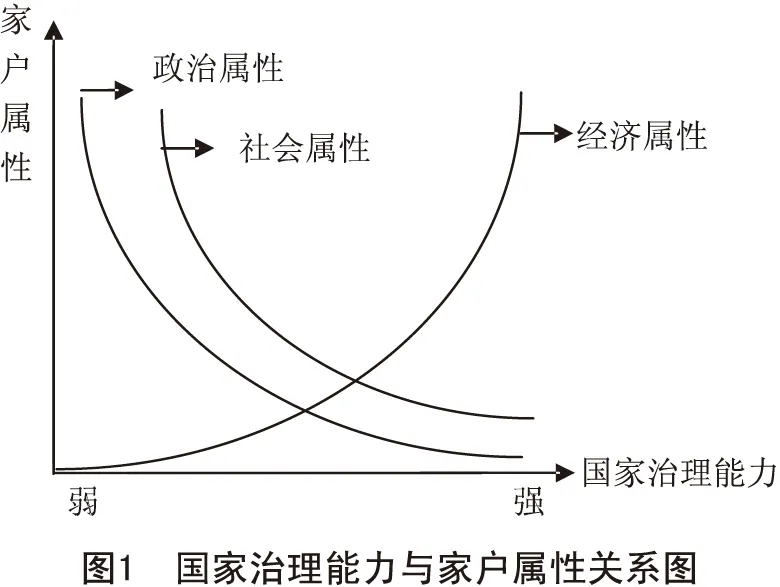

国家治理能力是动态发展的,往往经历了一个从弱到强的演变过程。随着国家治理能力的增强,家户属性也随之变化。首先,家户的社会属性与国家治理能力负相关,即国家治理能力增强,家户的社会属性相应减弱。传统时期,国家治理能力较弱,家户几乎承担了所有的社会功能,但随着国家治理能力不断增强,国家开始在养老、医疗、社会救助等方面承担起大部分职责,家户的社会功能逐渐降低。其次,家户的经济属性与国家治理能力正相关,即国家治理能力增强,家户的经济属性也相应增强。尤其是改革开放以来,政治体制的松绑与经济体制的转变,更加激活了家户的经济功能,经济属性发展明显。最后,家户的政治功能与国家治理能力负相关,即国家治理能力增强,家户的政治属性相应减弱。在国家建设推进过程中,国家逐渐接管了由家户所承担的安全防卫、税收征纳和民众教化等功能,家户的政治功能逐渐被剥离。具体如图1所示。

家户属性与国家具体治理能力又有何关联呢?当然,如果从理论层面就家户的三种属性与国家治理的三种能力之间进行探讨,可以形成极为复杂的关系组合。同时,不同国家治理能力的组合也会对家户的三种属性以及属性之间的关系产生复杂影响。这种繁杂的关系梳理是本文所不能胜任的。但是,从国家治理能力与家户属性演变的实践层面,我们可以大体得出如表1所示的关系图。表1显示,家户属性与国家具体治理能力的关联程度不一。首先,家户的社会属性与国家汲取能力负相关性最强,与国家供给能力和规控能力负相关性次之。这说明,国家运用较强的汲取能力向社会提供较多的公共物品,可以承担起大部分的社会功能,弱化家户的社会属性。其次,家户的经济属性与国家供给能力正相关性最强,与国家规控能力和汲取能力负相关性次之。这说明,国家放松规控与汲取,提供公共物品,不仅可以激发家户生产生活的积极性,而且还可以为家户提供自主空间与基本保障,利于家户经济属性的发展。最后,家户的政治属性与国家汲取能力负相关性最强,与国家供给能力和规控能力负相关性次之。这说明,随着国家汲取能力、供给能力与规控能力的增强,国家将不再需要家户承担较多的政治功能,家户的政治属性随之弱化。

表1 不同时期国家治理能力与家户属性变化情况

(三)国家治理与家户属性的限度

国家治理存在一定的限度,即无论国家治理能力多么强大,它都无法有效治理其辖域内所有的公共事务,也无法有效提供其辖域内民众需要的所有的公共物品。换言之,在日常生活中,国家治理仍然需要家户作为基本的治理单元,发挥家户的基本属性,以弥补国家治理能力的不足。所以,家户的政治属性与社会属性可能会随着国家治理能力的增强而不断接近图1的横轴,但不会与之重叠。

家户属性也存在一定限度,即不管家户怎么发挥其功能属性,它所提供的公共产品都是狭隘的、局部的与不稳定的,它只能满足小共同体范围内的基本需求,维持小共同体范围内的基本秩序。例如,传统时期,家户可以通过发挥社会属性、经济属性与政治属性大体解决养老医疗、安全防卫等问题,但因缺乏必要的国家治理能力,家户只能满足最为基本的生存需要。具体而言,家户三种属性的限度主要表现为:首先,随着国家治理能力的增强,国家开始不断接替原本由家户所承担的政治功能,这也恰好说明了家户政治属性的限度。并且随着国家治理能力的增强,家户的政治属性可能会进一步弱化。其次,家户虽然可以通过社会属性来提供国家无法或不愿提供的公共物品,解决国家或个人无法解决的公共事务,但通过社会属性所提供的公共物品多是简单性的,所解决的公共问题也多是小范围的,根本无法满足现代社会更为广泛、更为多元的利益需求。最后,家户经济属性的增强可以带来家户增收,满足人们的部分利益需求,但它还是比较脆弱的,很难抗拒市场经济中的各种风险,持续性不足。正是因为国家治理与家户属性都存在限度,所以,在实践中如何调适国家与家户的关系,实现二者间的良性互动至关重要。

(四)家户属性对国家治理的政策价值

与西方的个人主义不同,家户是中国社会的底色,是国家治理的根基。传统国家在治理能力较为薄弱的情况下仍能实现“无为而治”的根源就在于充分发挥了家户属性,以家户功能弥补国家治理的不足。同时,近代西方社会的全面个体化及其带来的福利弊病也向我们警告,即使是在国家治理能力不断增长的现代社会,也要注重家户的主体作用,善用家户的基本属性。首先,继续保持与利用中国家户制这一本原型传统,在日益个体化、原子化的现代社会中,要重识家户观念,重建家户规则,重组家户个体,重拾家户责任,使其成为现代国家治理的重要主体之一,分担国家治理的部分责任,降低国家治理的部分成本,以防止因乡村公共性解体而带来的“无道德的家庭主义”困境与过于强调国家责任而陷入的“福利国家”泥沼。其次,要明确国家与家户在国家治理过程中的分工与合作。一方面,要明确国家与家户之间的责任边界,既不能强调国家治理的全能性而遮蔽家户属性,也不能过分强调家户属性而弱化国家治理能力,这都会影响国家治理的实际效果。前者如人民公社化时期,后者如传统时期。所以,二者之间要合理分工:家户可以充分发挥其功能属性,在“最私域”承担起相应的社会、经济与政治功能,如家户养老、家户保障、家户教化、家户生产等;国家可以充分发挥其供给能力,在较大的“公域”承担起公共服务等职能。另一方面,要明确二者分工合作的各自定位:国家处于主体地位,家户处于协作地位。国家不仅要根据实际情况适时调整国家与家户在国家治理中的功能承担份额与负担比重,而且还要主动承担家户所无法承担的各项功能。最后,在现阶段,要想继续激活家户的经济属性,实现农民生活富裕,就要继续增强国家对乡村社会的供给能力,强化国家对乡村社会的资源支持与服务延伸,在稳定乡村社会秩序的前提下弱化国家的规控能力,赋予家户更多的自主空间,充分发挥家户自身的经济功能,走出一条独具中国特色的“家国共担、家国互动”的乡村振兴之路。

- 云南大学学报(社会科学版)的其它文章

- 中国近代文学研究的观念、方法与格局(笔谈)