海南产黄皮叶及树皮挥发油成分与抗假丝酵母菌活性的相关性研究

陈锦萍,何海超,蔡航,周聪聪,冯雅雯,马寅正,何小稳,2,*

(1.海南医学院,海南海口571199;2.河北医科大学,河北石家庄050017)

黄皮[Clausena lansium(Lour.)Skeels]是芸香科黄皮属植物,广泛分布于东半球热带,亚热带地区,在我国集中于海南、广东、广西等省区[1]。黄皮富含挥发油类,生物碱类,香豆素类,黄酮类等多种化学成分,具有行气止痛,消食化痰,解毒散结等功效[2]。考虑到近年来以假丝酵母菌(Candida,C.)为代表的临床真菌感染的发病率和死亡率逐年上升[3-5],且目前主要抗真菌药物多数具有明显的毒副作用,耐药性日趋严重[6],因此寻找安全有效的新型抗真菌药物迫在眉睫,从天然产物中特别是植物挥发油中寻求抗真菌药物成为目前研究的热点[7-8]。已有研究[9-12]发现黄皮叶挥发油主要成分为倍半萜及其含氧衍生物,笔者未见对黄皮树皮挥发油成分的分析报道,且黄皮的叶及树皮均具有抗菌消炎、抗滴虫、抗氧化等多种生物活性[13-15],但其挥发油是否具有抗假丝酵母菌活性鲜见报道。

本研究拟采用气相色谱-质谱法(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)结合保留指数(retention index,RI)对不同产地的黄皮叶和树皮的挥发油进行分析与鉴定,比较其成分及含量的差异,再通过聚类分析对挥发油分类比较,并采用纸片法对其抗假丝酵母菌活性进行初步研究,旨在阐明黄皮叶及树皮的挥发油抗假丝酵母菌活性与成分、含量的相关性,为抗真菌新药的研究开发寻找高效、广谱、低毒、价廉的生物资源提供理论及试验依据。

1 仪器与材料

1.1 仪器

GC/MS-QP2010 Plus 气相色谱-质谱联用仪:日本岛津公司;Tanon-4100 全自动数码凝胶图像分析系统:上海天龙科技有限公司;HC-1000YZ 高速多功能粉碎机:永康市天祺盛世工贸有限公司;AL104 电子天平:梅特勒—托利多仪器上海有限公司;SPX-250B-Z生化培养箱:上海博迅实业有限公司医疗设备厂。

1.2 材料

黄皮叶及树皮:釆自海南省海口市,经海南医学院生药学田建平副教授鉴定为芸香科黄皮属植物黄皮Clausena lansium(Lour.)Skeels(产地及采集时间见表1),标本保存于海南医学院科学实验中心。正构烷烃混标C8~C40 500 mg/L 于正己烷:美国o2si,编号CDGG-115320-05-1;氟康唑:上海源叶生物科技有限公司;mueller hinton(MH)琼脂培养基、胰蛋白胨:广东环凯微生物科技有限公司;琼脂粉:北京索莱宝科技有限公司;葡萄糖:天津市福晨化学试剂厂;正己烷(色谱纯,≥98.0%):上海阿拉丁生化科技股份有限公司。

表1 海南产黄皮叶和树皮的样品来源Table 1 Sources of Clausena lansium leaves and barks in Hainan

1.3 菌株

质控菌株:白假丝酵母菌(C.albicans,Ca)ATCC 10231、近平滑假丝酵母菌(C.parapsilosis,Cp)ATCC 22019:广州环凯微生物科技有限公司;克柔假丝酵母菌(C.krusei,Ck)ATCC 6258:温州市康泰生物科技有限公司;标准菌株:热带假丝酵母菌(C.tropical,Ct)CMCC(F)c2f、光滑假丝酵母菌(C.glabrata,Cg)CMCC(F)c6e:中国医学微生物菌种保藏管理中心;临床分离菌株:Ca27(耐药株)、Ca53,经 ITS 基因序列测定确定。将菌株在改良沙保罗氏琼脂培养基(sabouraud dextrose agar,SDA)连续移种2 次,以保证其纯度和活力。

2 方法

2.1 GC-MS条件

ZB-5MS 毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm),柱温采用升温程序:初始柱温60 ℃保持5 min,10 ℃/min 升至 120 ℃,2 ℃/min 升至 170 ℃,10 ℃/min 升至 210 ℃,保持10 min;载气为氦气,柱流量1.0 mL/min;吹扫流量 3.0 mL/min;进样温度 250 ℃,进样量 1.0 μL。EI 源,离子源温度250 ℃;接口温度280 ℃;溶剂延迟时间2.0 min;检测器电压 0.86 kv;质量扫描时间:3.00 min ~50.00 min,扫描范围 50 m/z~500 m/z;质谱谱库:NIST08和NIST08s。

2.2 RI值测定

取正构烷烃混标按“2.1”项下条件进样分析,记录各正构烷烃保留时间,采用线性升温公式计算各组分的RI 值:RI=100n+100(tx-tn)/(tn+1-tn),其中tx,tn和tn+1分别为被分析组分和碳原子数处于n 和n+1 之间的正烷烃(tn<tx<tn+1)的流出峰的保留时间。

2.3 黄皮叶及树皮挥发油的提取与分析

黄皮叶和树皮阴干,粉碎,过筛,称取适量干燥粉末,物料比 1∶8(g/mL),浸泡 1 h,采用挥发油测定器提取2.5 h~3.0 h,收集顶部挥发油,观察黄皮叶及树皮挥发油的颜色并计算得油率。取10 μL 挥发油溶于1.0 mL色谱纯正己烷中,进样GC-MS,NIST 谱库检索结合RI定性鉴定,峰面积归一法分析含量。剩余挥发油密封于4 ℃冰箱中保存备用。

2.4 抑菌试验

采用美国临床实验室标准化协会(Clinical and Laboratory Standards Institute,CCLS) 制定的纸片法(M44-A2)进行抑菌圈的测定,经SDA 次代培养的新鲜菌落,挑取1 mm 大小的菌落于5.0 mL 的生理盐水中,调节菌液浊度为0.5 麦氏浊度,约1×106CFU/mL~5×106CFU/mL。调好浊度的菌悬液均匀地涂布在MH琼脂平板上,放置3 min~5 min,不超过15 min,使用无菌镊子放上纸片,分别加入黄皮叶,树皮挥发油及阳性对照(2.5 mg/mL 的氟康唑溶液)各 10 μL。Ca、Ct 于35 ℃恒温箱中培养 24 h,Cg、Ck、Cp 培养 48 h,观察结果,测量抑菌圈直径,每次试验重复操作3 次,取其平均值,通过抑菌圈的大小来判断挥发油对各种假丝酵母菌的敏感程度。结果判读:以氟康唑(25 μg)为标准,抑菌圈直径≥19 mm 为敏感,15 mm~18 mm 为剂量依赖性敏感,≤14 mm 为耐药,待测挥发油的抑菌圈直径>20 mm 极敏感,15 mm~20 mm 为高度敏感,10 mm~14 mm 为中度敏感,<10 mm 表示低敏感,0 为不敏感。

3 结果

3.1 黄皮叶及树皮挥发油的提取与分析结果

按照“2.3”的方法提取得到的黄皮叶及树皮挥发油都具有特殊性气味,其颜色及得油率详见表2。

表2 海南不同产地黄皮叶和树皮挥发油的提取结果Table 2 Extraction results of the essential oils of Clausena lansium leaves and barks in Hainan

结果表明6 种挥发油的颜色和得油率均存在差异,这跟其采摘的部位,采摘产地及采摘时间有关,其成分的具体差异还需进行GC-MS 分析,因此进样GC-MS 分析挥发油的成分及含量,比较其差异,GC-MS总离子流图见图1,成分及含量的分析结果见表3。

图1 海南不同产地黄皮叶和树皮挥发油的GC-MS 总离子流色谱图Fig.1 GC-MS chromatograms of Clausena lansium leaves and barks in Hainan

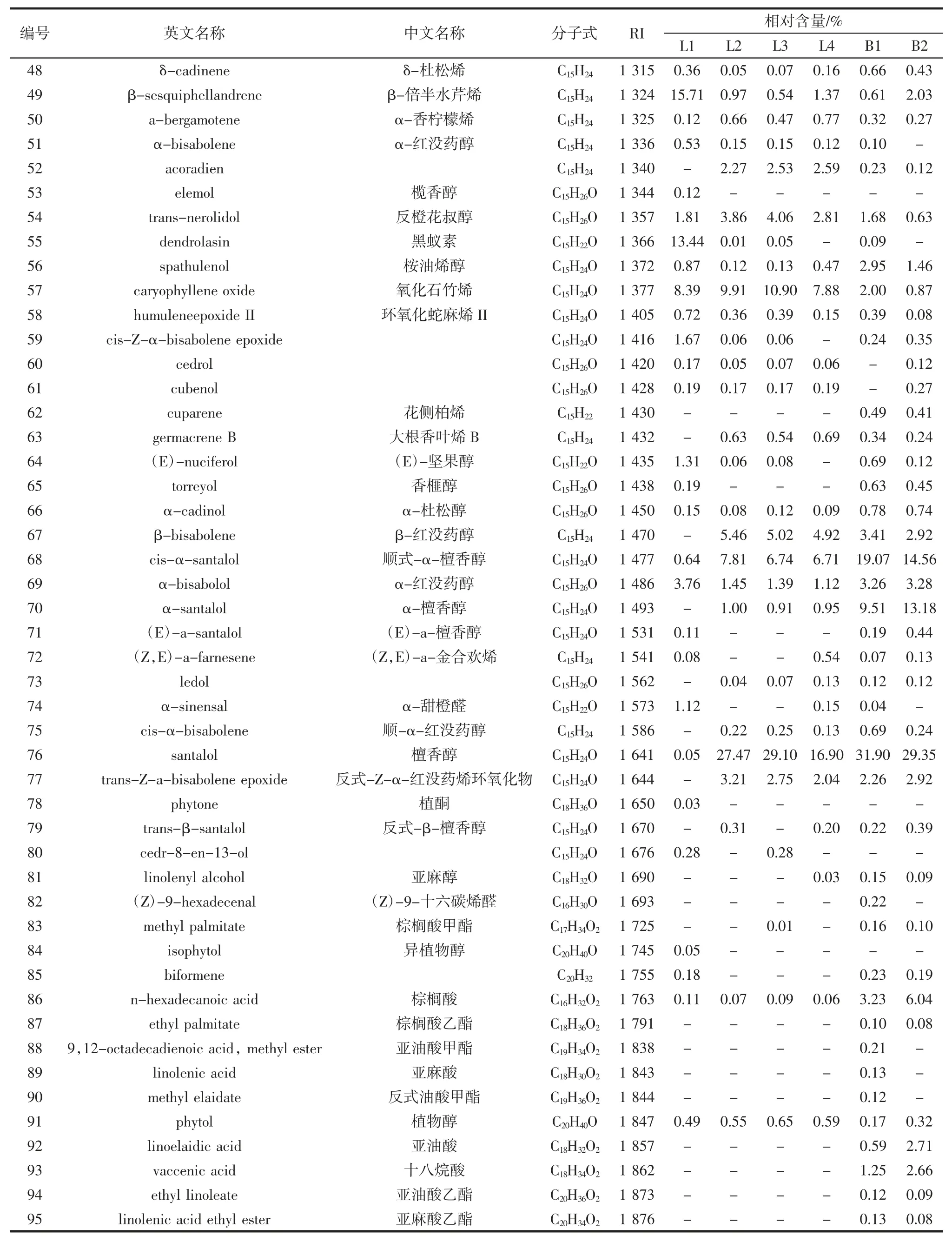

表3 海南不同产地黄皮叶和树皮挥发油成分及相对含量Table 3 Chemical components identified in the essential oil of Clausena lansium leaves and barks in Hainan

续表3 海南不同产地黄皮叶和树皮挥发油成分及相对含量Continue table 3 Chemical components identified in the essential oil of Clausena lansium leaves and barks in Hainan

由表3 数据可见,从黄皮叶L1~L4 挥发油中分别鉴定了56、49、52、54 种成分,分别占挥发油总量的97.86%、97.82%、96.42%、96.87%,树皮 B1、B2 挥发油中分别鉴定了63、60 种成分,分别占总量的92.35%、92.54%。这些成分有单萜、倍半萜、醇、酯等,其中含量最高的为倍半萜,但成分和含量差异较大。L1 中主要成分是石竹烯(20.90%)、β-红没药烯(17.07%)、β-倍半水芹烯(15.71 %)、黑蚁素(13.44 %)、氧化石竹烯(8.39%);L2 的主要成分为檀香醇(27.47%)、氧化石竹烯(9.91%)、石竹烯(9.21%)、顺式-α-檀香醇(7.81 %);L3 的主要成分有檀香醇(29.10%)、氧化石竹烯(10.90%)、石竹烯(8.74%)、β-红没药烯(8.50%);L4 的主要成分包括石竹烯(20.3%)、檀香醇(16.9%)、氧化石竹烯(7.88 %);B1 的主要成分包括檀香醇(31.90%)、顺式-α-檀香(19.07%)、α-檀香醇(9.51%)、β-红没药醇(3.41%)、α-红没药醇(3.26%);B2 的主要成分是檀香醇(29.35%)、顺式-α-檀香(14.56%)、α-檀香醇(13.18%)。

3.2 聚类分析

通过GC-MS 的分析结果可以看出黄皮叶L1,L2,L3,L4 和树皮B1,B2 的挥发油的主要成分及含量存在一定的差异性,为更好地区分不同产地黄皮叶及树皮挥发油成分及含量的差异,且与之后的抑菌效果相关联,本研究根据挥发油的主要化学成分和含量采用SPSS 17.0 对6 种挥发油进行聚类分析,聚类结果见图2。

图2 黄皮叶和树皮挥发油基于化学成分及含量的聚类图Fig.2 Dendrograms based on the chemical components and contents of Clausena lansium leaves and barks

从图2 中可以看出,首先所有挥发油被分为2 类:L2、L3、L4、B1、B2 一类,L1 一类,说明 L1 与其他挥发油差异最大,最终将其分为3 类,其中化学型Ⅰ:L2、L3、L4,为檀香醇和石竹烯型,该类中有均为黄皮叶;化学型Ⅱ:B1、B2,为檀香醇和顺式-α-檀香醇型,均为黄皮树皮,说明黄皮叶和树皮的挥发油成分及含量具有一定的差异,推测这与其部位不同有关;化学型Ⅲ:L1,石竹烯和β-红没药烯型,3 种化学型的主要成分及含量见表4。

3.3 抑菌试验结果

按照“2.4”的方法所得结果见表5。

由表 5 可知,黄皮叶挥发油(L1~L4)均具有较强的抑菌活性,其中L1 对所有受试菌均表现较好的抑菌效果,抑菌圈的直径范围为9.3 mm~14.2 mm,为低敏感到中度敏感,且对Ca 27 耐药菌也具有一定的抑菌作用;L2、L3、L4 则仅对 Ck、Ct、Cg 3 种菌株有抑菌活性,抑菌圈的直径范围为8.1 mm~12.2 mm,为低敏感到中度敏感,对Ca、Cp 不敏感,而黄皮树皮挥发油则对受试菌均无抑菌效果。

表4 3 种化学型的主要挥发性成分的差异Table 4 Variation of some important volatile components of Clausena lansium in three chemotypes

表5 黄皮叶和树皮挥发油的抑菌试验结果()Table 5 Antifungal activity of essential oil from Clausena lansium leaves and barks()

表5 黄皮叶和树皮挥发油的抑菌试验结果()Table 5 Antifungal activity of essential oil from Clausena lansium leaves and barks()

假丝酵母菌种类抑菌圈/mm L1 L2 L3 L4 B1 B2 氟康唑Ca ATCC 10231 9.3±0.12 0 0 0 0 0 31.7±0.06 Cp ATCC 22019 10.0±0.05 0 0 0 0 0 27.1±0.07 Ck ATCC 6258 13.9±0.03 11.8±0.05 9.9±0.11 10.0±0.04 0 0 15.4±0.06 Ct CMCC(F)c2f 9.6±0.02 8.5±0.11 8.1±0.06 8.2±0.05 0 0 31.3±0.02 Cg CMCC(F)c6e 14.2±0.08 11.8±0.10 12.2±0.12 9.7±0.09 0 0 23.6±0.06 Ca 27 9.7±0.13 0 0 0 0 0 0 Ca 53 10.4±0.09 0 0 0 0 0 30.1±0.01

4 讨论与结论

4.1 不同产地黄皮叶及树皮挥发油成分和含量的差异

在以往研究中,罗辉等[9]从广东湛江产黄皮叶挥发油中鉴定出24 个成分,主要成分为顺-3,7,11-三甲基-1,6,10-十二碳三烯-3 醇即橙花叔醇(16.68%)、β-石竹烯(11.78%);Zhao J 等[10]从海南昌江产黄皮叶挥发油中分析鉴定了32 个成分,主要成分为β-檀香醇(35.2%)、红没药醇(13.7%);Pino J 等[11]从古巴产黄皮叶挥发油中鉴定70 个成分,主要成分为石竹烯氧化物(16.8%)和(Z)-α-檀香醇(11.7%);唐冰等[12]从广西产黄皮叶挥发油中共鉴定了44 个成分,主要成分为2,6-二甲基-6-(4-甲基-3-戊烯基)-二环[3.1.1]庚-2-烯即 α-香柠檬烯(22.25 %)、石竹烯(14.29%)、(S)-1-甲基-4-(5-甲基-1-亚甲基-4-己烯基)-环己烯即红没药烯(12.35%)、β-水芹烯(9.56%)等。本研究从海南黄皮叶挥发油中鉴定出的总化学成分均为50 个左右,含量较高的成分有的和之前文献报道的相似,例如石竹烯、檀香醇等,但主要成分及其含量仍存在一定的差异,这可能与黄皮所处地理位置,生长环境,采摘时间等不同有关。在以往文献中笔者未见黄皮树皮挥发油的研究报道,本研究分析鉴定了黄皮树皮挥发油的主要成分均为檀香醇(31.90%,29.35 %)、顺式-α-檀香(19.07%,14.56%)、α-檀香醇(9.51 %,13.18%),两个产地差异不大。

4.2 黄皮叶及树皮挥发油成分与抗假丝酵母菌活性的相关性研究

根据海南不同产地的黄皮叶及树皮的挥发油成分及其抗假丝酵母菌活性的综合分析,发现6 种挥发油的抑菌活性强弱与化学成分具有一定的关系,抑菌活性由强到弱为:化学型Ⅲ>Ⅰ>Ⅱ。化学型Ⅲ即L1 的抑菌作用最强,其中含有高含量的石竹烯、β-红没药烯、β-倍半水芹烯和黑蚁素,化学型Ⅰ即 L2、L3、L4 的抑菌作用次之,其中含有高含量的檀香醇、石竹烯和氧化石竹烯,化学型Ⅱ即B1、B2 无抑菌作用,其中含有高含量的檀香醇、顺式-α-檀香醇和α-檀香醇,化学型Ⅲ与其他两种化学型主要成分的差异在于其含有高含量的β-倍半水芹烯和黑蚁素,由此推测β-倍半水芹烯和黑蚁素有可能具有较强的抗假丝酵母菌活性作用,而檀香醇类及石竹烯类化合物无抗假丝酵母菌作用或作用较弱,但是抗菌活性强弱可能并不完全取决于主要化学成分,其他含量较小的化学成分也可能具有抗菌活性或者不同成分具有协同作用,因此还需对含量较高的几种成分单独或者联合进行抑菌试验,以期进一步阐明黄皮抗假丝酵母菌活性的作用及机制,为其开发成为新的高效、广谱、低毒、价廉的抗真菌药物提供依据。

总之,本研究采用GC-MS 分析检测了海南不同产地的黄皮叶及树皮的挥发油成分,并按照其成分及含量聚类分析为3 个化学型,与纸片法测得的对5 种假丝酵母菌的抑菌活性具有一定的相关性,这为进一步研究海南产黄皮的抗真菌药用价值提供了试验依据。