奔向月球背面

徐蒙

难以“触及"的月之背面

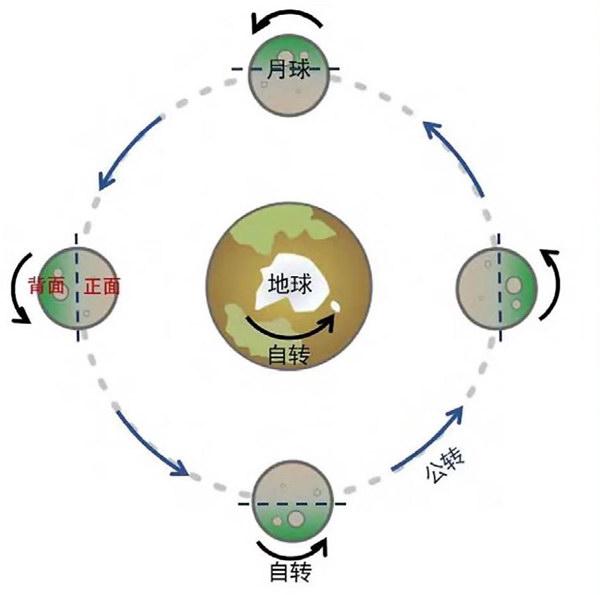

由于月球被地球的引力锁定(即“潮汐锁定”),月球的公转周期与自转周期相同,所以它总是以相同的一面朝向地球。不过,需要注意的是,“月之背面”并不是“月之暗面”,事实上,月球的背面和正面都会轮番被阳光照射到。

尽管自1959年苏联的月球3号传回了第一张月球背面的影像以来,人类已经派出上百个探测器,其中许多轨道器在环绕月球飞行的过程中,早已用各种遥感手段把月球背面的形貌、成分、重力等各种信息“探”了个遍,但着陆探测又是另外一回事了。

潮汐锁定示意图

自1958年开始尝试探索月球以来,人类和无人探测器已经成功着陆月球数十次,总计有20台着陆器、6台月球车、12位航天员安全登陆过月球表面,其中包括我国2013年12月成功着陆的嫦娥三号着陆器和玉兔号月球车。然而,这些着陆任务全部都位于月球正面——可以说,月球背面的着陆探测在人类航天史上仍是空白。

为纪念苏联拍到月球背面的第一张影像发行的邮票;当时传回的第一张月球背面影像,左边的暗色区域分别为危海、史密斯海、界海,下方为南海,右上为莫斯科海

前路险阻,“鹊桥”先行

与正面着陆相比,月背着陆要困难许多,但最关键的一点是通信障碍。由于被地球潮汐锁定,月球背面的探测器无法和地球直接通信。这也是之前美国和苏联数个月球着陆任务都安排在月球正面的一大原因。

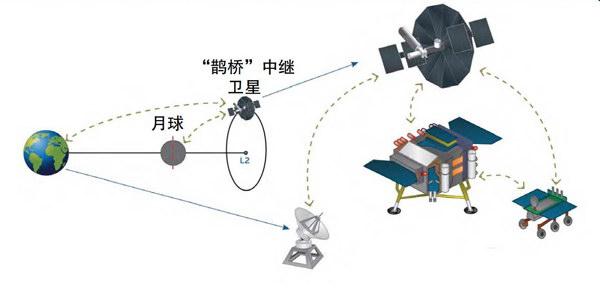

为了配合嫦娥四号挑战月背着陆,我国在2018年5月21日率先发射了一枚通信中继卫星——“鹊桥”,作为接下来发射的嫦娥四号与地球进行通信的“桥梁”。2018年6月14日,“鹊桥”顺利抵达预定的地月拉格朗日L2晕轨道(halo轨道)。

拉格朗日点分布示意图

拉格朗日点是两个天体的引力平衡点,两个天体的周边会有5个这样的点(L1~L5)。在这些点上,两个天体的引力综合影响达到平衡,其中L2点就是地月连线上远离地球的那个点。处于拉格朗日点附近的探测器,可以始终保持相对于两个天体几乎静止的状态,这也就意味着在地月L2点附近,探测器能够同时与地球和月球保持稳定的通信。除此之外,在地月L2点附近,探测器不仅可以获得更多的光照(太阳能),而且维持轨道所需的能量更小。鉴于此处的诸多优势,科学家们决定将“鹊桥”搭建在这里。

困难总是与机遇并存,由于没有地球大气层的干扰,所以月球背面具备得天独厚的天文观测环境,嫦娥四号也会充分利用月球背面的观测优势,展开它那充满未知和惊喜的探测之旅。

鹊桥中继卫星运行示意图

嫦娥四号的“落脚点”

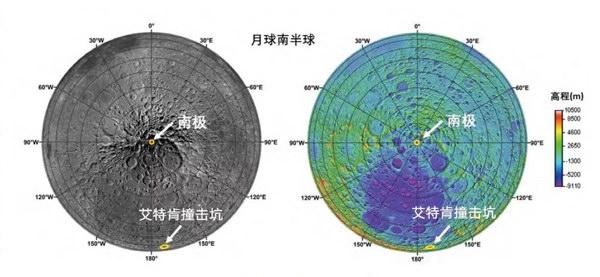

月球背面面积宽广,嫦娥四号的落脚点最终选在了南极-艾特肯盆地,这是月球背面南半球的一个巨型陨石坑。人们对南极-艾特肯盆地的认识,贯穿了人类几十年的月球探测史。

早在20世纪60年代初,天文观测者就已经注意到月球背面南半球很可能存在一个大型盆地,但直到1968年苏联的探测器6号传回了这一区域的照片,人们才最终确定此盆地的存在。

南极-艾特肯撞击坑

1994年,通过克莱门汀号探测器的探测,人们才从地形数据中真正认识到南极-艾特肯盆地的轮廓,并且发现这里富集更多含铁矿物。1998年,月球勘探者号获取的矿物成分分布数据又告诉我们,这里除了富集含铁矿物之外,还富集了含钍(tǔ)矿物,而且南极-艾特肯盆地其实并不是正圆形,而是一个椭圆形。从盆地的形态可以判断出,当年撞出南极-艾特肯盆地的那个小天体是以一个贴近地面的小角度倾斜撞击过来的。此处虽然被命名为南极-艾特肯盆地,但并不表示这个盆地的中心位于南极,实际上此处距离月球南极还有一段距离。科学家只是以盆地两端所处的位置——月球南极和艾特肯撞击坑来对这个盆地进行联合命名的。

选择在南极-艾特肯盆地着陆,是因为这里独特的环境对于我们认识月球具有特殊意义,还因为这里独特的地理环境。首先,南极-艾特肯盆地是太阳系中目前已知的超大型撞击盆地之一,它可以帮助我们了解太阳系中的超大型撞击事件。其次,这里深度达13千米,是月球上最深的撞击盆地。这意味着当年的撞击事件很可能撞出了月壳深处甚至月幔中的物质,这些物质也许会成为我们研究月球内部成分的钥匙。最后,据估计南极一艾特肯盆地形成于月球的前酒海纪(39.2亿年前),是月球上最古老的大型撞击盆地。人类想要追寻月球45亿年的漫長历史,南极-艾特肯盆地就是一个至关重要的突破口。

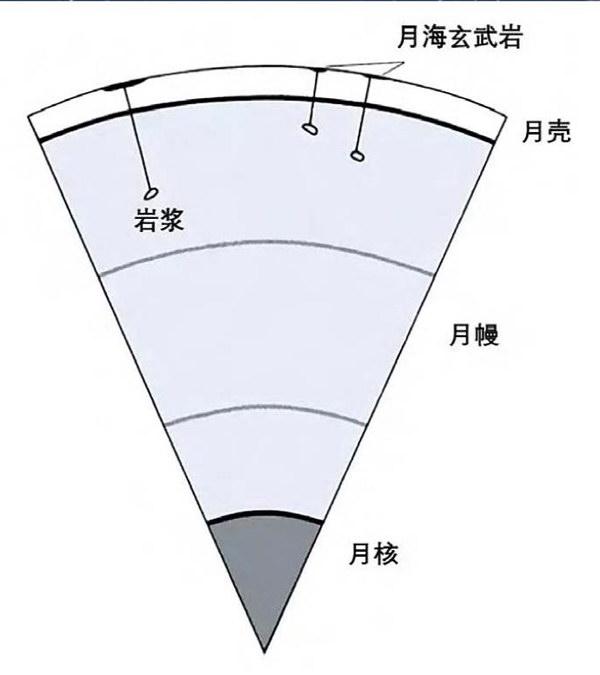

月球内部结构图

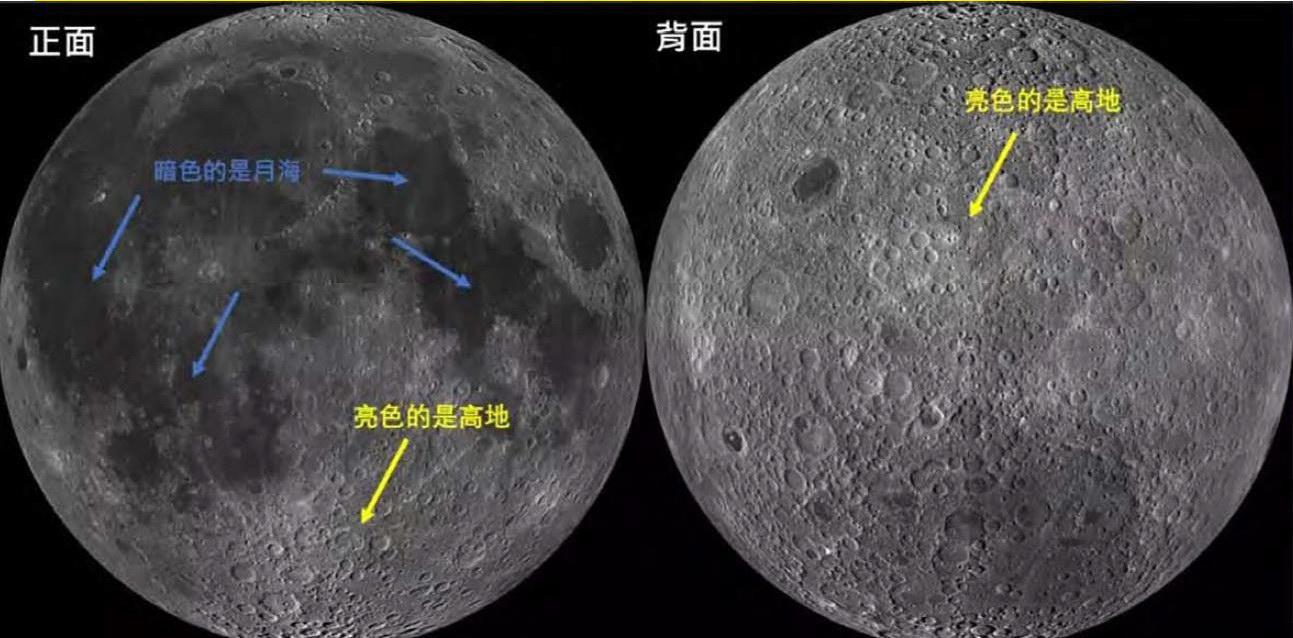

月球上的亮色區域主要是斜长石(斜长岩90%以上的成分是斜长石)的颜色

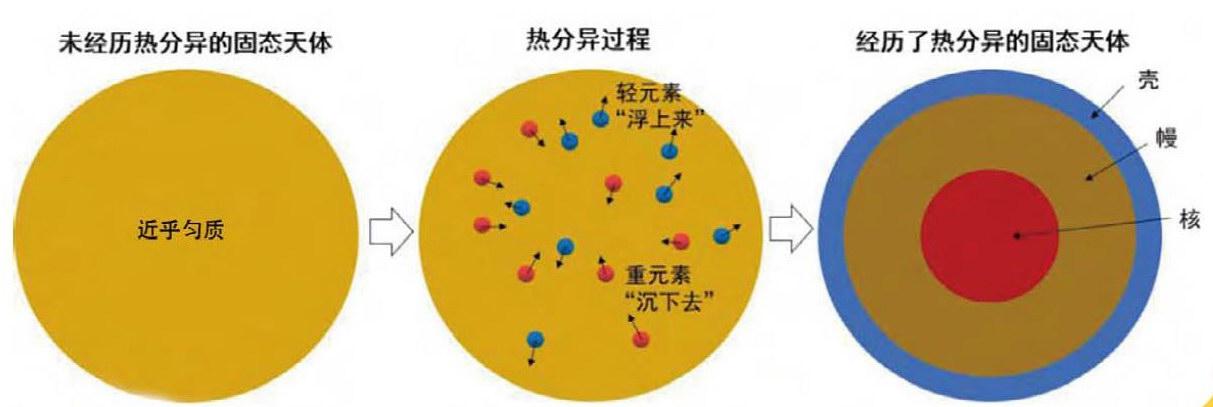

不过壳和幔的成分又有什么区别呢?硅酸盐都是什么盐?具体到每颗岩质天体,差别其实很大。举个例子,地壳的平均成分更接近安山岩(最上层主要是花岗岩);而原始月壳则大部分由亮色的斜长岩组成——这也是我们如今在月球上看到的亮色高地的颜色。对于月壳的组成成分,科学家们可以通过地基望远镜和探测器给月球表面拍照,或者使用各种遥感仪器来粗略推测。但是,深层的月幔就很难判断了。什么?你说挖出来看看?别闹了,迄今为止咱们连挖穿地壳探究地幔都做不到呢,何况是遥远的月球……

天文地质学家认为:月幔和地幔很可能有相似之处,前者在岩浆海洋冷却分异的过程中率先结晶出来的物质之一应该是橄榄石,因此月幔里很可能存在不少橄榄石。如何验证这一假设呢?

首先,月海玄武岩能给出一些参考。月海玄武岩被认为来自月幔,因为相比于亮色的高地物质(斜长石),月海玄武岩有着较高的橄榄石和辉石成分,呈现出镁铁质的暗黑色——这就是如今我们在月球上看到的那些被称为“月海”区域的暗黑色的由来。

但是,这些玄武岩中的橄榄石并不是月幔演化历史早期结晶形成的“原生”橄榄石,因为这些玄武岩是后来来自月幔的岩浆随着火山活动上涌到月表之后,再冷却结晶固化形成的,而且月幔物质在上涌的过程中本身也会不断演化。所以,最终形成的月海玄武岩只能帮助我们推测月幔成分,它并不等同于月幔成分。

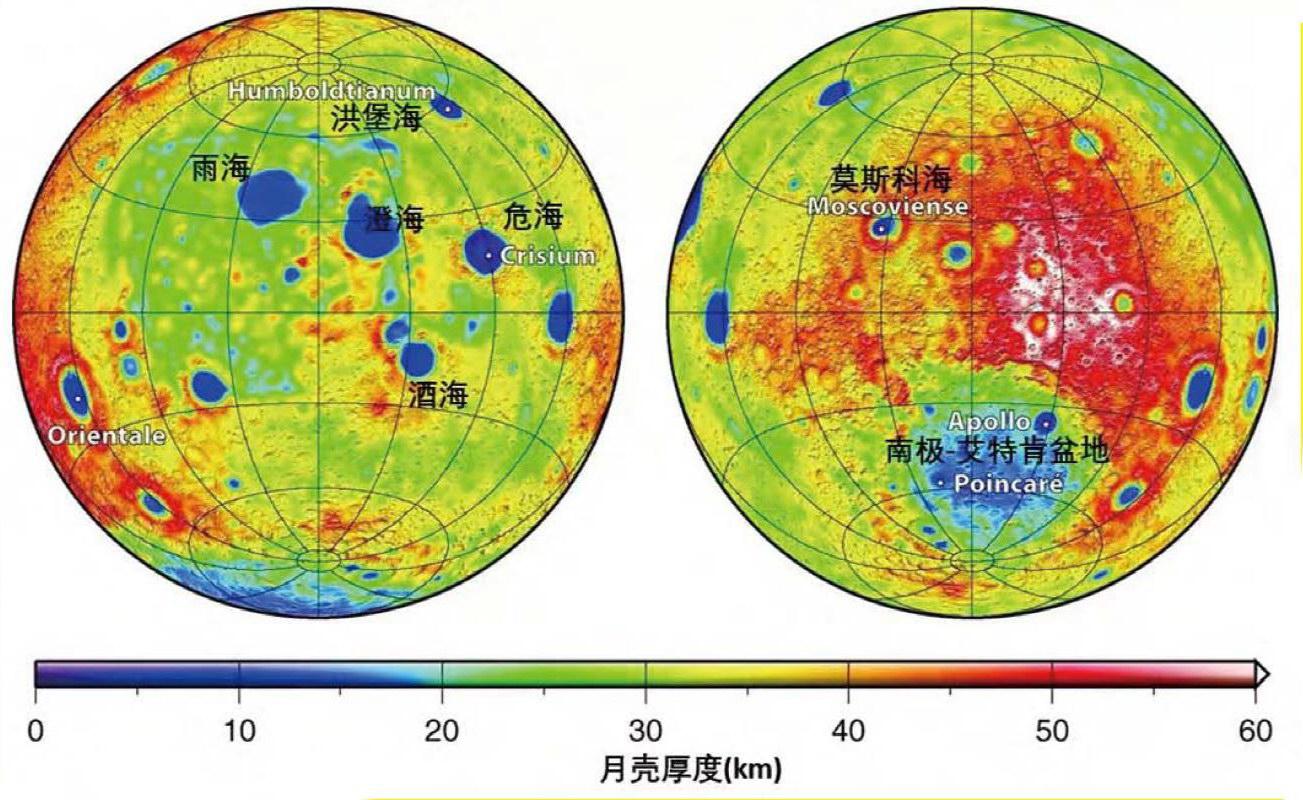

除了月海玄武岩,大型撞击盆地也能提供很多线索。小行星和彗星的撞击可以挖掘出大量原本掩埋在地表以下的物质——撞击规模越大,挖掘得就越深。也就是说,月球上的一些大型撞击事件很可能能够撞穿月壳,直接把月幔上层(上月幔)的原生月幔物质挖掘出来。2011年,NASA发射的“圣杯号”月球探测器获得的高精度月球全球重力场数,就帮助科学家估算出了月壳的厚度分布。结果显示,月球上一些大型撞击盆地中的月壳非常薄,有些地方(如莫斯科海、危海)月壳厚度甚至近于0。这么薄的月壳意味着当年的小行星撞击很可能撞穿了这些地方的月壳,把上月幔物质挖掘和抛射到了月球表面。遥感数据也证实在月球上的大型撞击盆地附近发现了一些富橄榄石区域,这些橄榄石很可能来自月幔。

“圣杯”月球探测器重力数据估算的月壳厚度,图中显示南极艾特肯盆地一带也是月壳比较薄的区域之一

但这些暴露出来的富橄榄石物质,相比于月球早期密集的撞击和大型撞击盆地的规模来说,好像还是少了点儿。如果上月幔真的富含橄榄石,那么橄榄石似乎应该遍布月球表面,但至少在嫦娥四号着陆区所在的南极一艾特肯盆地内部,之前的所有研究中都没有发现过橄榄石的痕迹。所以,围绕“月幔到底含有什么成分?”“如果富含橄榄石,那些橄榄石又去了哪里?”等问题,嫦娥四号探测器给出了新的线索。

玉兔二号开始工作后,在第1个月昼里,便利用红外成像光谱仪对沿途两处探测点(0015和0016)的土壤进行了光谱探测。最终探测数据表明:嫦娥四号在着陆区获取的光谱数据,与位于雨海中的嫦娥三号着陆区光谱明显不同。嫦娥四号着陆区矿物的光谱吸收特征显示:着陆区一带的镁铁质组成成分中可能含有显著的低钙辉石和橄榄石成分。

这些橄榄石从何处来呢?科学家们给出的一种可能性是:来自南极一艾特肯盆地一带的上月幔。也就是说,可能是一颗很大的小行星撞击月球表面带出的月球深部物质。总之,这些物质可能原本来自上月幔,最终经由芬森撞击坑的挖掘抛射过程飞到了嫦娥四号着陆区一带。如果是这样的话,很可能上月幔也会含有大量的低钙辉石和橄榄石成分。

不过,这并不是唯一的可能性,专家也给出了另一种可能性,那就是这些低钙辉石和橄榄石也有可能并不是来自上月幔原本的“原生矿物”,而是在后来撞击产生的熔融物质中分异结晶出来的产物。

转眼一年过去了,嫦娥四号和玉兔二号已经获得了丰硕的科学成果。相信勤劳勇敢的玉兔二号,在未来还会走得更远,看更多的月背风景,探索关于月球背面更多的奥秘。