新型城镇化背景下城乡统筹发展探讨

(福建省城乡规划设计研究院,福建 福州 350007)

随着改革开放的不断深入,我国城镇化进程不断加快,2011年我国城镇化水平首次突破50%,至2018年底已达59.58%,约六成的人口居住在城镇中。城镇化的快速发展,城乡二元体制结构下城乡矛盾不断凸显,小城镇总体规划中一度出现重镇区、轻镇域的现象,城与乡之间在经济上、社会服务能力、交通便捷度等方面的差距越来越大。为解决城乡分离的窘境,国家在新的发展背景下做出了城乡统筹的重大战略决策,本文以泉州市南翼新城、福安赛江组团和德化县总体规划中的城乡统筹发展规划为载体进行分析研究,希望为中小城镇城乡统筹发展提供可参考的经验。

1 城乡统筹发展回顾

早在党的十六大报告中就提出“城乡统筹”的思想,2003年十六届三中全会明确了“五个统筹”(即城乡统筹、区域统筹、经济社会统筹、人与自然统筹、国内发展和对外开发统筹),其中“城乡统筹”置于首位,体现了“城乡统筹”的重要性。2005年党的十六届五中全会提出了建设社会主义新农村,使农村的经济、政治、文化、社会建设等活动在国家层面受到巨大关注。2007年党的十七大报告提出“建立以工带农,以城带乡长效机制,形成城乡经济社会发展一体化发展格局”,突出城市对乡村的带动与产业的帮扶,对“城乡统筹”理念进行了更深入的诠释。2008年十七届三中全会通过的《中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定》,提出要加快推进统筹土地利用和城乡规划、城乡产业发展、城乡基础设施建设和公共服务、城乡劳动就业、城乡社会管理等“五个统筹城乡”的要求,从以往单一关注城乡产业发展转向关注产业和公共资源向乡村延伸发展,推动城乡经济社会融合发展。

随着2008年《城乡规划法》《镇规划标准》(GB50188—2007)等法律、规范的颁布与实施,小城镇总体规划的编制方法有了更高的标准和要求,城乡统筹的理念得到了更大的凸显,小城镇的规划更加注重到镇的层面,强调城镇功能对广大农村地区的带动和辐射作用。党的十八大报告指出,在大力推进新型城镇化的背景下,要进一步积极推进城乡一体化发展,将城乡统筹发展作为解决“三农”问题的根本途径,将城镇化作为扩大内需的最主要方式,要积极全面促进城乡发展,同时小城镇规划的编制也被提到新的高度,要求起到“承上启下”的作用,一方面强调与上层规划的承接,另一面要对镇域的新农村给予实质性规划指导要求。2017年党的十九大报告,提出实施乡村振兴战略,并明确提出“建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化”[1],“城乡融合发展”首次被写入党的文献,标着中国特色社会主义工农关系进入新的历史时期[2]。

2 城乡统筹发展面临的形势

当前我国城镇化发展已经进入以工促农、以城带乡的发展阶段,城乡统筹经过十几年的探索发展,城乡面貌得到较大的改变,城乡关系有所改善,城乡之间差距有变缓趋势,但城乡统筹发展仍面临不少挑战,随着我国城乡规划的不断发展,城乡统筹发展也面临着新的发展契机。

2.1 城乡统筹发展面临的挑战

城乡二元经济差距仍较突出。虽然我国在2003年就提出“城乡统筹”概念,近些年城乡统筹建设也有较大进展,但受历史发展过程中长期重城镇、轻农村的城乡二元体制的影响,城与乡的经济体量仍存在较大差距,且这种差距不是在短时期内就能消除的,城乡二元结构遗留、城乡经济体量差距仍制约着区域经济发展。

城乡公共服务发展仍存在差距。近几年来,我国乡村基本公共服务建设在基本医疗、基础教育、农村基本养老等方面取得较大成效,城乡免费义务教育全面实现、城乡医疗保障全面覆盖、城乡基本养老保险制度全面建立,但与城市相比,乡村的公共服务设施建设仍明显滞后,乡村道路、水电、通信网络建设水平较低,管护机制还不完善,且垃圾污水处理较缺乏,特别是乡村卫生、教育设施与水平也较缺乏。

城镇中心辐射带动能力较弱。目前我国许多大城市慢慢呈现出对外围城市的带动发展,但许多小城镇体量还较小,仍处在集聚发展阶段,城镇的经济发展、公共服务资源大都集中在城镇中心,虽然对周边村庄发展有一定的影响力,但对乡村整体辐射带动能力较弱,城乡融合发展仍处于初步阶段[3]。

乡村人口流失现象还在持续。我国目前正处在城镇化快速发展阶段,城镇化过程中乡村人口减少,农业劳动人口减少是必然现象。随着城镇化水平进一步提高,未来乡村人口还会持续一段时间减少。同时目前许多山区村庄存在“空心化”“老龄化”现象严重,年轻人口外流现象仍存在。

2.2 城乡统筹发展面临的机遇

国家层面对“三农”问题的持续高度重视。自2004年起至今,中央一号文件在中断18年后又连续16年将靶心锁定“三农”,切实体现中央对农民、农业、农村发展的重视,体现了中央把切实加强农业和农村发展放在重要位置,为构建和谐社会、城乡统筹发展打下坚实根基[4]。

乡村发展进入新的历史时期。党的十九大做出实施乡村振兴的决策部署,并将乡村振兴战略和十九大提出的其他六个战略,一起写入了党章的修正案,体现国家层面对城乡发展重视。2018年出台《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》,随后各部门积极出台具体措施文件支持乡村振兴发展,为城乡统筹发展注入更多新活力。乡村振兴在一定程度上有助于打破阻碍城乡融合发展的体制机制和政策障碍,在新型城镇化的大趋势下共同发展,共同步入小康社会。

3 总体规划层面城乡统筹发展探讨

福建省兼具山海特色,文中选取沿海城镇化水平较高的乡镇和山区小城镇为例从中讨论城乡统筹发展。

3.1 全域城镇化型——泉州市南翼新城为例

3.1.1 区位与现状特征

南翼新城位于泉州市南部,包括晋江市的安海、东石、内坑和南安市的水头、石井、官桥,位于闽南厦、泉、漳金三角中心地带,濒临台湾海峡,与金门岛隔海相望。

城镇与村庄建设空间交错,行政村多沿主要公路分布,空间上已村村相连,围绕核心镇区形成大片城镇化地区。安海湾六镇空间城市建设迅速,由于交通影响,各镇的建设空间已经连片,如官桥镇与磁灶镇、水头五里桥与安海镇等地区的产业空间已紧密连接,官桥迎宾新区与水头大盈组团的已实现空间对接,石井芦青片区与厦门翔安区的居住组团空间联系紧密。三镇以石材为主的产业空间连绵扩散,带动城镇互相融合,逐步形成了空间、经济联系密切的一体化现实[5]。地区之间已经在考虑功能和设施的协调,如污水设施等,但受行政区划影响,统筹有难度。虽然南翼新城整体空间上已经连绵成片,但组织上仍较松散,未能形成整体框架。各镇总体规划多立足于自我完善,协调作用很难实现,迫切需要打破行政界限,以更高的平台实现整体空间职能重组。

3.1.2 城乡统筹空间策略

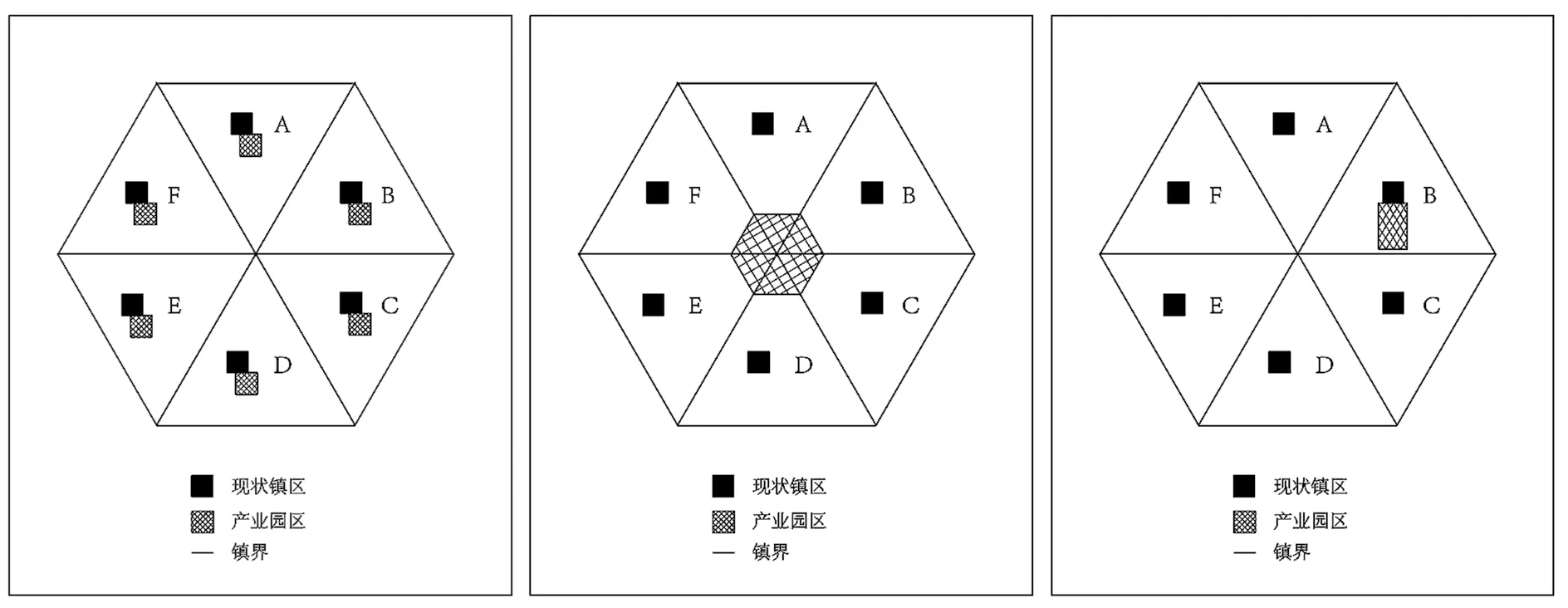

(1)产业空间的整合与共享。根据现有工业区与行政区界线的关系,将产业用地模式进行归纳。整合规划区内零散产业用地,集中做大若干规模园区,同时腾挪出空间作为各镇公用的产业发展空间,如图1。

图1 泉州南翼新城产业集群用地选择模式Fig.1 Land use selection mode of the industrial clusters in the Southern New Town of Quanzhou City

(2)交通一体化统筹。南翼新城所处区域对外交通网络发达,现状和规划交通线路较为完善,规划的重点是整合和对接,重点接通镇与镇之间不连通的道路,进一步完善规划内部交通体系,实现全域交通统筹发展。

(3)打造覆盖城乡的15 min生活圈。南翼新城规划统一规划布局教育、医疗、文体等公共服务设施和公园绿地等的规划配套,除了考虑城镇人口的服务需求,还需要考虑农村人口服务需求,以一体化交通体系作支撑,实现便捷公共服务的城乡全覆盖。

(4)村庄分类指引。按照集约发展的原则对村庄进行整合引导,南翼新城划分为完全改造、设施完善、规划保留和城市建设用地外四种类型。推进城乡一体化,改善村民居住环境,提高基础设施服务水平。

完全改造型村庄:位于城市重点发展地区,城市服务核心或其它重要组成部分内的村庄。规划以服从城市建设需要,拆除重建,保障城市发展空间为主。进行全面更新改造,拆除重建以适应城市空间发展需求。按照城市规划要求进行建设管理,逐步实现与市区的全面融合。

设施完善型村庄:按照合理布局的要求进行空间整合和局部改造。集中紧凑布局,撤并相连相近村庄。完善乡村基础设施,提高医疗、教育等公共服务水平。改善乡村生活的环境和整体村容村貌。逐步实现空间形态、公共基础设施及交通路网建设上与城市的充分衔接,进而转化为城市型社区。

规划保留型村庄:具有传统特色风貌,建筑质量较好,规模较大的村庄。规划将维持村庄现状发展,完善基础设施为主,控制其规模扩张,避免影响城市整体格局。

城市建设用地外村:发挥资源优势,增加旅游休闲服务功能,逐步开发特色产业。对于远离城市规划区,自然生态较好的村庄,可在保护生态环境基础上,适当发展生态农业、特色旅游、农家乐等活动,增加村民收入,提高生活质量。同时,鼓励并引导人口向城市规划建设用地范围内转移,实现就地就近城镇化。

3.2 传统山地城镇型——福安赛江组团为例

3.2.1 区位与现状特征

赛江组团位于福安市总体布局中的“北城”部分,包括甘棠镇、赛岐镇和福安经济技术开发区,北距主城区约15 km,南距白马组团约10 km。赛江组团各镇区虽有一定的经济发展实力,但是外围村庄相对独立,规模较小,并未与镇区联系紧密,城乡发展较分离。

3.2.2 城乡统筹空间策略

(1)组团式全域城市化。福安市布局结构为多组团模式,各组团之间比较分散,城乡界限比较模糊,当今交通通讯模式支撑下的“组团式全域城市化空间发展模式”,较为适合福安市域。

(2)集中布局工业集中发展区。通过整合零散工业用地,为土地规模经营创造条件,引导工业向工业集中区集中,实现工业集聚发展,走工业集约、集群的发展道路。

(3)优化整合村庄布局。以“五轴带乡”的结构设置农村新型社区,在东翼赛岐镇域内设置3个农村新型社区,在西翼设置4个农村新型社区,引导农民向新型社区集中,每个社区聚集人口2 000-3 000人。对存在自然灾害风险和生态环境脆弱村庄逐步进行搬迁,其余村庄进行控制引导。

(4)公共设施系统规划。统筹考虑城乡发展的需要,规划设置区级、片区级(镇级)和社区级三级城市公共设施中心,形成分布合理、体系完善、功能齐全、辐射面广的公共设施网络,在现甘棠镇区东山东南麓的沿江地带设置分区公共服务中心。

3.3 大城关小集镇型——德化县为例

3.3.1 区位与现状特征

德化县位于福建省中部,居泉州市北部,东临永泰县、仙游县,西连大田县,南接永春县,北接尤溪县,是泉州北部生态腹地。

德化县经过几十年的城镇化发展,形成独特的大城关、小集镇、弱乡村的城镇化特点。县城人口高度集中,镇区规模较小,辐射带动能力弱,农村空心化、老龄化严重。城关以外的镇区平均人口904人,部分镇区人口不足500人,全县61%的行政村人数低于500人,20%的行政村人口低于200人,外围乡镇60岁以上人口比例均在15%以上。

人口快速向城关集中,导致城关超载。根据手机信令大数据分析,德化县域居住人口28.5万人,其中城区(包含三班、盖德镇)实际居住人口约26.8万人,占县域人口的94%;城区人口高度集中于以县政府为中心的老城区范围内。城关人口的快速大量集聚,使城关配套基础设施建设滞后于人口增长,人均公共服务设施用地、道路交通设施用地、绿地面积均低于国家标准。县城道路网密度低,连接度较差,交叉路口较多,机动车占用道路现象严重。

3.3.2 城乡统筹空间策略

在县城外的上涌、南埕设置两个片区级中心,带动全县域发展,并以这三大片区中心形成德化中心发展区、西部农旅发展区、东部生态旅游发展区三大发展片区。

整合农业资源,优化现代农业区域布局。通过梳理整合德化县农业资源,以省级农民创业示范园为引领,“串点成线、联线成片”,形成“一园、两带、两中心、多基地”的农业产业布局,带动各乡镇农业朝向现代化农业发展,促进产业融合发展。

交通一体化统筹。通过乡镇道路网络化建设,加强乡镇、建制村之间的横向联系,促进农村公路由“树状”向“网状”转化,提高城乡联通便捷度。同时推动城乡客运一体化,鼓励开通城区至较大工业区、产业区和旅游景区的城乡公交,配建相应城乡客运站,促进农村客运公交化发展,扩大农村客运公交的覆盖范围和服务范围。

4 城乡统筹发展总体规划特点

城乡规划从某一方面来说是一种空间战略规划,也是城乡统筹发展的重要手段之一。从上文三个小城镇的总体规划中对城乡统筹发展的分析,可得城乡统筹发展首先应实现总体规划的全域覆盖,促进城乡产业和人口的合理集聚,还应同时关注城乡交通基础设施、公共服务设施的均衡发展。

规划范围全覆盖,城乡规划一体化。淡化城区与农村、城市建设用地与村庄建设用地界线。规划实现空间范畴的城乡一体全覆盖,规划区范围扩展到包括农村地区在内的整个行政区范围,农村地区的建设也被纳入到规划管理范畴,有利于城乡功能互补和空间资源整合,有利于城市和乡村的共同有序发展。

优化调整城乡产业结构,实现乡村产业转型升级。改变传统思维中农村只有第一产业的思维,充分将农业现代化与信息化、城镇化结合起来,积极发展乡村第三产业,推动农村调整产业结构,促进产业转型升级。同时大力发展知识型产业和环保低碳型产业,转变经济增长方式,提高城乡产业的整体素质和竞争实力。

持续完善农村基础设施和公共服务设施建设。加快推进城乡基础设施与城镇中心互联互通建设,通过改善体育、文化等基础设施条件,提升农村公共产品数量与质量。一是加大投入力度,补齐农村基础设施短板,促进城乡基础设施互联互通,通过提升农村基础设施和公共服务,打造农村经济社会发展引擎。二是促进优质公共服务社会向广大乡村地区延伸覆盖,特别是医疗、教育、文化等资源,形成城乡全覆盖的服务网络,逐步实现城乡优质公共资源协同发展常态化。

5 结语

城乡统筹发展是解决我国城乡二元体制遗留问题的有效途径,也是帮助解决“三农”工作的重要途径,在总体规划中充分考虑城乡统筹发展的内容,并明确其指导地位,对促进城乡统筹发展有一定的积极意义。文章通过以上三个不同类型的案例分析,对城乡统筹概念在总体规划的城镇体系和城乡布局中的落实进行总结,希望为城乡统筹发展在新型城镇化背景下总规层面如何结合实际进行落实提供一定参考。