农村居民养老保障对土地流转促进作用分析

徐定成

摘要:文章基于2015年CHARLS数据对农村居民养老保障对土地流转的影响进行实证分析,结果表明随着农户养老保障水平的提高,其对土地养老保障功能的替代效果越明显,农户对土地的依赖程度也就越低,因此农户的土地流转意愿及土地流转率也会随之提高。同时,研究发现农业固定资产价值越高对土地流转的抑制越强,农业固定资产价值高表明农户从事农业的沉没成本高,因此不愿意流转出土地。相对于东、西部地区土地流转具有显著差异,原因在于东部地区城镇化进度快、非农就业机会更多,因此东部地区农村居民更倾向于流转土地。基于以上结论,文章提出建议:完善农村社会保障制度、提升农村居民养老保障水平是促进土地流转的有效途径,同时加大农业固定资产补贴力度、加快发展西部地区二三产业创造更多非农就业机会也会为促进土地流创造有例条件。

关键词:养老保障水平;土地流转;CHARLS

一、引言

围绕农村居民养老保障与土地流转之间已有一定的研究文献积累,但仍然有进一步提升的空间,主要表现为:一是相关研究中,学者们往往以农村居民是否参与养老保险这一指标作为农村居民养老保障的测度,考虑到目前我国农村地区新农保已相当普及,仅仅以是否参加养老保险这一指标作为养老保障水平,难以刻画养老保障程度差异对土地流转的影响。二是已有相关研究样本规模不大,代表性不强也是不足之一。

针对已有研究的不足,基于CHARLS大样本数据,通过重新构建养老保障水平指标,定量分析养老保障水平对农村居民土地流转的影响,从而得出更为可靠的结论,以期为我国促进土地流转、实现适度规模经营的相关政策制定提供决策参考。同时,土地流转包括土地流出与土地流入两方面,且影响因素与影响机制不尽相同,故本文将着重研究农户的土地流出行为。

本研究拟以生存伦理理论为依据,基于中国健康与养老追踪调查(CHARLS)数据,通过计量经济学方法,实证分析农村居民实际养老水平对土地流转的影响,以进一步验证农村居民实际养老水平对土地流转是否有影响,及影响的作用方向和影响程度,并提出研究假设:(1)农户养老保障水平对农户是否流转土地具有正向显著影响。(2)农户养老保障水平对农户土地流转率具有正向显著影响。

二、文献回顾与分析框架

通过土流转实现适度规模经营,被认为是推进我国现代农业发展的重要途径。当前,随着城市化进程的加快,大量农村剩余劳动力流出,农村地区出现空心化、农村人口老龄化等问题逐渐凸显,加之原有的家庭联产责任承包制度带来的小规模分散化经营的弊端,造成农业生产竞争力不断下降(万宝瑞,2016)。为此,政府自20世纪90年代开始,出台了一系列政策以促进土地流转,特别是2014~2016连续三年中央一号文件的聚焦,表明了加快土地流转、促进适度规模经营是当务之急。根据已有的统计数据显示,我国土地流转的面积由2007年的0.64亿亩逐步上升到2016年4.7亿亩,流转比例由5.2%上升到35.1%,尽管流转面积和流转比例呈上升趋势但依旧不大(李放、赵光,2014)。为促进土地流转进程,众多学者围绕制约土地流转的影响因素做了大量研究。

此外,农民在土地流转过程中扮演着土地供给者的重要角色,参照Scott的生存伦理理论(Scott,1976)其决策行为不同于一般经济理性的决策行为,而是以生存第一为决策基础——农户行为决策是基于经济理性原则还是生存第一原则取决于其生存风险耐受性,越是接近生存边缘线的家庭,對风险的容忍度越小,这意味着只有当农户的基本生存得到保障时其决策行为才会体现为经济理性。具体到本研究,我国现行的是区分城、乡居民的两种截然不同的社会保障制度,且农村居民所享有的社会保障福较之城镇居民有明显差距,这在一定程度上说明目前我国农村社会保障制度并不健全,而其欠缺的部分是由土地所具有的多种保障功能作为补充。同时,考虑到“家庭养老”一直是我国农村养老保障的主要形式(李放,2012),而家庭养老的主要经济基础则是土地所具有的养老保障功能所提供这一现状,此时农民所拥有的土地可以说是其生存保障的支柱,在没有得到其他保障的前提下,农户不会选择流转出土地。

本文仍是对养老保障与土地流转间关系的研究,但与已有研究也存在一定区别。目前对于养老保障与土地流转关系的研究以理论分析为主的研究居多,已有的部分实证研究在养老保障的衡量上也存在商榷之处——普遍以户主是否参加养老保险作为关键变量衡量其土地流转意愿的高低,而实际上土地流转决策是家庭层面而非个人层面,单纯用户主的养老保障状况进行回归分析其结果与实际情况显然具有一定偏差。综上,本文以生存伦理理论为理论分析基础,CHARLS数据为样本数据,分析农户养老保障水平对土地流转的影响并提出以下假设:(1)农户养老保障水平对农户是否流转土地具有正向促进作用;(2)农户养老保障水平对农户土地流转率具有正向促进作用。

三、数据来源与模型设定

(一)数据来源与样本特征

本研究的数据来源于2015年“中国健康与养老追踪调查数据”,该数据是对全国范围内的30个省份均采用按人口规模成比例的概率抽样,具有很好的随机性,对总体特征也具有很好的代表性。同时,该数据反映的是我国45岁以上中老年人的基本特征,参照目前我国农村人口出现严重老龄化的现状(林宝,2015),能更精准的反映出“养老保障”对土地流转的影响。

本文拟通过构建计量模型的方法实证分析农户养老保障水平对农户土地流出意愿及土地流出率的影响。

(二)模型设定与变量选择

本研究为探究养老保障对农户土地流出意愿及流出率的影响,建立如下两个计量模型。

模型1研究养老保障是否流出土地的影响,考虑到农民是否流出土地为二分变量,因此选用logistic模型:

Ln(p/1-p)=α0+α1X1+α2X2+α3X3+α4gender+α5age+α6edu+α7AFA+α8labor+α9S+α10region+α11price+ε(1)

其中p表示农户选择流出土地的发生率,Ln(p/1-p)表示农户是否流出土地的成败比、X1表示是否参加新农保、X2表示是否参加其他商业保险、X3表示养老保障水平、age表示户主年龄、gender表示户主性别、edu表示户主受教育程度、AFA表示农业固定资产价值、labor表示劳动力比、S表示人口负担系数、region为地区、price为流出价格、α为各项系数、ε为扰动项。

Yi=β′Xi+μi

如果Yi≧0,则Y=Yi;如果Yi<0,则Y=0。故本文应用tobit模型如下:

Y′=α0+α1X1+α2X2+α3X3+α4gender+α5age+α6edu+α7AFA+α8labor+α9S+α10region+α11price+ε(2)

模型2用于探究养老保障水平对土地流出率的影响,其中Y表示土地流出率,其余变量定义同模型1。具体变量说明见表1。

四、实证结果与分析

本研究运用stata12.0软件分别对养老保障水平对农户土地流出意愿的影响及养老保障水平对农户土地流出率的影响两个问题进行回归分析。

(一)养老保障水平对农户土地流出意愿的影响

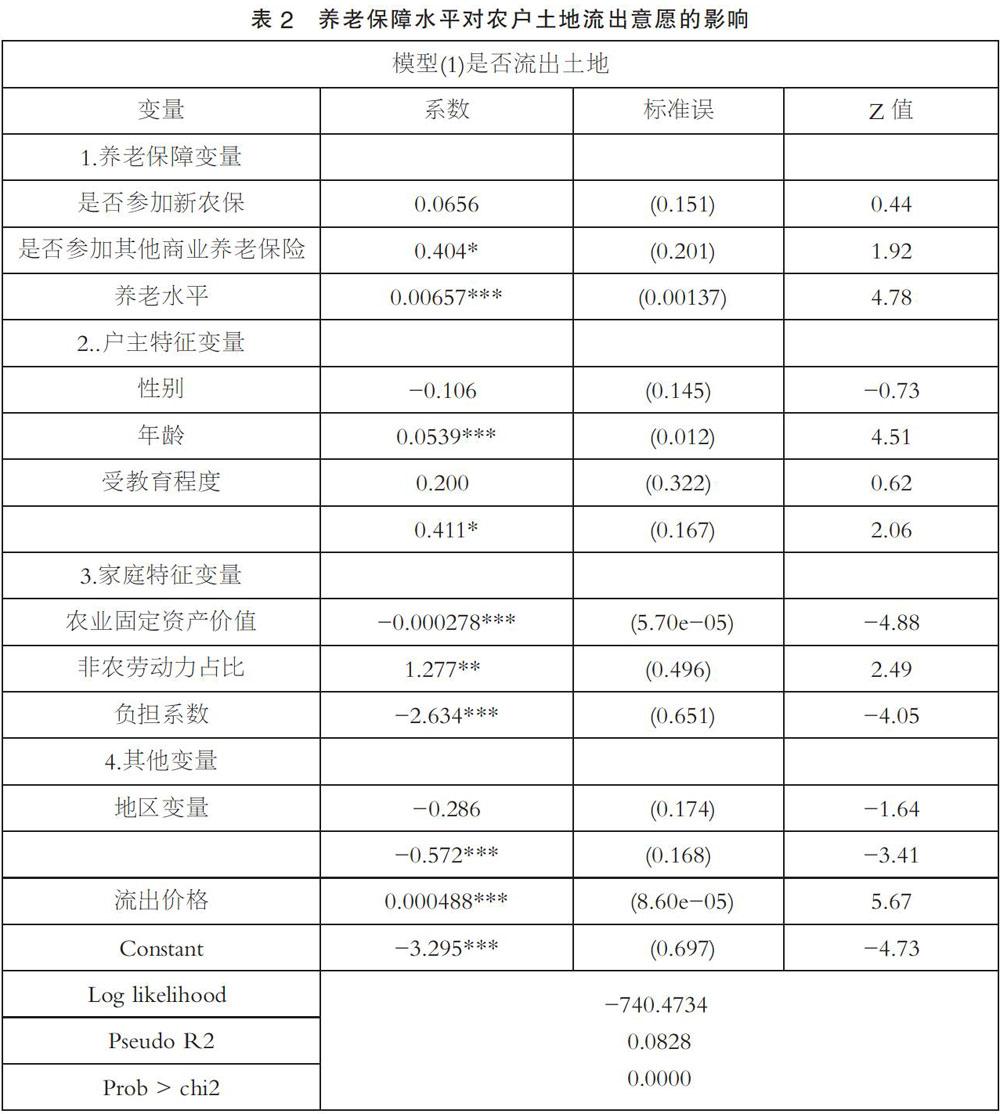

对养老保障水平对农户土地流出意愿的影响回归分析结果见表2。

根据回归结果可以得到如下结论:

1. 养老保障方面。是否参加新农保对于农户是否流出土地的影响并不显著,而是否参加其他商业保险对于流出意愿通过了10%水平上的显著性检验。出现这一情况的原因可能在于目前我国新农保的普及率日渐提高,基本完成了对农村地区的全面覆盖,因此是否参与新农保对农户土地流出不再具有显著性影响。而选择更高收益档次或参加其他养老保险完全是农户根据自身需求自主选择的结果,因此对农户土地流出具有显著促进作用。养老保障水平对农户是否选择流出土地通过了1%水平上的显著性检验,说明养老保障水平对农户土地流出意愿存在正向促进作用,与本文研究假设相符。由计量结果可以看出农户的土地流出意愿随着农户养老保障水平的提高而显著上升,这是由于土地除了作为生产资料外还承担着一部分农户养老保障职能,对于现阶段我国农村居民尤其是仍存在生存压力和养老风险的农村居民来说,占有土地是基于生存需要的最基本考虑。而养老保险对于土地的保障功能具有一定的替代效用,养老水平越高则其对农户土地保障功能的替代程度也就越高,也就是说当养老保险所带来的养老收入达到或超过了土地所具有的保障效益后,农户自然更倾向于流转出更多土地。

2. 户主特征方面,户主年龄对农户土地流出意愿具有正向显著影响,计量结果表明户主年龄越大其土地流出意愿越高,这与已有研究的结论有出入。已有相关研究中有学者指出农户年龄与务农经验成正比,年纪越大的农户其从事农业生产劳动的经验也就越丰富,也更善于耕作土地,因此不愿意将自己的土地流转出去(张丁、万蕾,2007)。对于出现与已有研究结论不符的原因,本人认为是由于本文所选取的样本所导致的,本文选取的CHARLS数据是针对我国45岁以上中老年人进行的调查数据,而本文筛选出的样本数据中受访者年龄的均值已达到57,这在一定程度上说明本研究选用的样本已失去劳动力或劳动力水平大大降低,在这种情况下高龄农户更倾向于流转出自己无力耕作的土地显然符合实情。受教育程度在对农户是否流出的具有显著影响,具有高中及以上学历的农户其流出意愿明显高于小学及以下学历的农户。表明学历越高越倾向于流转出土地,与预期作用方向一致。

3. 家庭特征方面。农业固定资产价值通在模型一中通过了5%水平上的显著性检验,说明农业固定资产价值对农户土地流出意愿具有明显的抑制作用。农业固定资产价值越高意味着农户从事农业生产的沉没成本越大,因此拥有更高价值农业固定资产的农户其土地流出意愿也就越低。人口负担系数对农户土地流出意愿产生了显著的负向影响,与变量预期作用方向一致。非农劳动力比例对土地流出意愿产生正向影响,劳动力比例越高的家庭存在青壮年劳动力的可能性就越高,而这类劳动力从事非农就业的可能性相对较高,因此对土地流出意愿具有促进作用。人口负担系数越高说明该家庭的生活负担越重,因此人口负担系数对农户土地流出意愿具有一定程度的抑制作用。

4. 地区变量与流出价格方面。地区变量对农户流出意愿具有显著地负向影响,并且与变量预期作用方向一致,通过了显著性检验。本研究将样本所属省份划分为东、中、西三个地区,并以东部地区作为基准。计量结果表示相较于东部地区、中部地区样本土地流出意愿并无显著性的差别,但从符号来看东部地区样本更倾向于土地。西部地区样本流出意愿通过了显著性检验,表明相较于东部地区、西部地区农户更不倾向于流出土地。与中、西部地区相比,东部地区经济发达城镇化程度更高,非农就业机会也更多,因此东部地区农户更倾向于流转出土地。这一结论与地区变量的预期作用方向基本一致。土地流出价格对农户土地流出意愿具有显著地促进作用,通过了1%水平上的显著性检验。

(二)养老保障水平对农户土地流出意愿的影响

1. 养老保障方面。是否参加新农保对于農户土地流出率的影响并不显著,是否参加其他商业保险对于农户土地流出率的影响则通过了5%水平上的显著性检验。与模型1计量结果的分析基本一致,由于新农保的覆盖率逐年加大,部分地区已完成新农保全覆盖,加之各地区政府对于新农保给予了不同程度的补贴,农户选择是否参加新农保不再是完全出于自身养老需求的选择。养老保障水平对农户土地流出率的影响通过了1%水平上的显著性检验,说明养老保障水平对农户土地流出率存在正向促进作用,与本文研究假设相符。计量结果显示随着农户养老保障水平的提高农户的土地流出率也显著上升,由于土地具有养老保障的功能,对于农户而言土地不再是单纯的生产资料,同时也是保障自身基本生存所需经济的重要组成部分,因此对于现阶段我国农村居民尤其是仍存在生存压力和养老风险的农村居民来说,占有土地是基于生存需要的最基本考虑。

2. 户主特征方面。户主性别对农户土地流出率具有负向显著影响,通过了5%水平上的显著性检验,即越是男性越不傾向于流转出土地。户主年龄对农户土地流出率具有正向促进作用,通过了10%水平上的显著性检验。受教育程度在对农户土地流出率的影响并不显著,一般来说农户受教育程度高低与从事非农就业的机会成正比,但从实际角度来看大部分农户仍存在“兼业化”现象,保留的农地并非是用于增加农业收入而是作为通常所说的“口粮田”——完全用于自家日常生活的消耗而非用于出售换取经济收入,因此受教育程度对于农户土地流出率可能不具有显著影响。

3. 家庭特征方面。农业固定资产价值在模型2中通过了10%水平上的显著性检验,说明农业固定资产价值对农户土地流出率具有明显的抑制作用。原因与模型1基本一致,农业固定资产价值越高意味着农户从事农业生产的沉没成本越大,因而土地流出率也就越低。人口负担系数对农户土地流出率产生了显著的负向影响,均通过了显著性检验,与变量预期作用方向一致。人口负担系数越高说明该家庭的生活负担越重,因此人口负担系数对农户土地流出率具有一定程度的抑制作用。

4. 地区变量与流出价格方面。地区变量对农户土地流出率具有显著地负向影响,与变量预期作用方向一致。西部地区样本流出率通过了10%水平上的显著性检验,表明相较于东部地区,西部地区农户更不倾向于流出土地。与中、西部地区相比,东部地区经济更为发达城镇化程度更高,非农就业机会也更多,因此东部地区农户更倾向于流转出土地。这一结论与地区变量的预期作用方向基本一致。土地流出价格对农户土地流出率具有显著地促进作用,通过了1%水平上的显著性检验。

五、结论与政策建议

本研究以CHARLS数据中选取的2335个农户样本为研究对象,对比了不同养老水平条件下农户土地流出意愿与土地流出率的差异,并构建计量模型实证分析了农村居民养老保障水平对土地流出的影响。研究发现:1.目前我国农村地区尚未实现养老保障全面覆盖,且农村养老保障水平依旧偏低,家庭人均养老保障水平仅为577元。2.我国农村地区土地流出规模依旧不大,农户土地流出意愿总体偏低。3.养老保障水平对农户土地流出具有显著影响,随着养老保障水平的提高,农户土地流出的意愿及土地流出率均有显著提高。4.农业固定资产价值及区域因素对农户土地流出具有显著影响,农业固定资产价值越高对于农户土地流出的抑制程度越大,相较于东部地区而言西部地区农户土地流出意愿及流出率明显偏低。

综上所述,本文提出以下建议:一是进一步建立健全农村社会保障制度是促进土地流出的有效途径。从数据结构来看,只有极少数农村居民选择参加商业养老保险,而参加新农保的农村居民绝大多数选择的是收益较低的基础档次,其所带来的养老金收入尚不足以替代土地的养老保障功能。因此,应继续完善农村养老保障制度、推进其他商业养老保险的普及度、提高新农保待遇水平,从而全面提升农村居民养老水平,进而弱化土地的养老保障功能,为促进土地流出实现规模化经营创造有力条件。二是加大对用于农业生产的固定财产的补贴力度。农业固定资产价值相对较大,农户选择购买农业固定资产所需的经济投入也较多,加大对购买农业固定资产农户的补贴力度可以有效降低农户农业生产的沉没成本从而提升其土地流出意愿,进而实现规模化经营。三是加快发展中、西部地区二、三产业,加速农村劳动力转移,创造更多非农就业机会,从而促使农村土地快速流出。

参考文献:

[1]唐焱,张玲燕.农地保障功能被替代程度地区差异及对农户农地转出意愿的影响——基于江苏省农户的调查[J].农业现代化研究,2015(06).

[2]聂建亮,钟涨宝.保障功能替代与农民对农地转出的响应[J].中国人口·资源与环境,2015(01).

[3]钟涨宝,寇永丽,韦宏耀.劳动力配置与保障替代:兼业农户的农地转出意愿研究——基于五省微观数据的实证分析[J].南京农业大学学报(社会科学版),2016(02).

[4]许恒周,郭忠兴.农村土地流转影响因素的理论与实证研究——基于农民阶层分化与产权偏好的视角[J].中国人口·资源与环境,2011(03).

[5]许恒周,郭忠兴,郭玉燕.农民职业分化、养老保障与农村土地流转——基于南京市372份农户问卷调查的实证研究[J].农业技术经济,2011(01).

[6]姚洋.中国农地制度:一个分析框架[J].中国社会科学,2000(02).

[7]姚洋.集体决策下的诱导性制度变迁[J].中国农村观察,2000(02).

[8]黄祖辉,王朋.基于我国农村土地制度创新视角的社会保障问题探析[J].浙江社会科学,2009(02).

[9]Scott J.the Moral Economy of the Peasant:Rebellion and Subsistence in Southeast Asia[M].New Haven: Yale Uni-versity Press,1976.

[10]刘春梅,李录堂.外出务工农村子女的代际养老支持意愿研究[J].农业技术经济,2013(12).

[11]黄祖辉,王朋.农村土地流转现状、问题及对策——兼论土地流转对现代农业发展的影响[J].浙江大学学报:人文社会科学版,2008(02).

[12]李放,赵光. 现阶段农村养老保险制度能有效提高农民土地流转意愿吗?——来自江苏沭阳县30镇49村的初步证据[J].南京农业大学学报(社会科学版),2012(04).

[13]赵光,李放,黄俊辉. 新型农村养老保险对农民土地流转行为的影响——基于“中国健康与养老追踪调查”数据的倍差法分析[J]. 江西财经大学学报,2015(04).