推进河南省生态廊道建设之我见

■汪万森

河南省地处黄河中下游,总体上一半平原一半山区。新中国成立之前,黄河改道3000多次,造成河南省东北部、东部和东南大部分地区被黄沙覆盖,涉及10个省辖市、48个县(市、区),总面积3.84万平方公里,占全省面积的23%,全省沙化土地达128.9万公顷。

风沙、盐碱、内涝自然灾害肆虐,很多地方种不保收,用老百姓的话说就是“种一葫芦打两瓢”。严重歉收年份,农作物甚至绝收。

新中国成立70年来,全省人民坚持防风防沙、治涝治碱,绿化造林,功勋卓越。

河南省造林绿化事业从豫东沙区打柳桩开始,采取农桐、农枣间作等林农间作模式,建设农田林网,以生物措施固定沙丘,先后在风沙严重地区建设了69条防风固沙林带,极大改善了沙区农业生产条件,很多过去的不毛之地变成了吨粮田。河南省平原绿化建设引人关注,先后有60多个国家和地区的林业代表团前来考察,并对全省林茂粮丰的建设成就给予高度评价。全国性平原绿化会议共召开了10次,其中6次在河南省举行。

目前,由于农业生态环境改善,农区(沙区)干热风等恶劣天气基本不再发生,粮食产量稳步增长,由于农民格外惜地,致使大量的农田林网被砍伐,农田林网断档断网现象严重。为破解这个难题,河南省及时出台了廊道绿化(沟河路渠)建设实施方案,不再机械地按照200亩、300亩、400亩的网格要求建设农田林网,而是提出建设乡村廊道,要求所有的沟河路渠必须搞廊道绿化,并且对树种选择提出明确要求,必须栽植高大乔木。

一、生态廊道建设的意义

生态廊道具有固碳滞尘、防风固沙、减少噪音、过滤污染物、保护生物多样性、防止水土流失、调控洪水等生态服务功能,对全面改善生态环境质量、提升景观面貌发挥着重要作用。

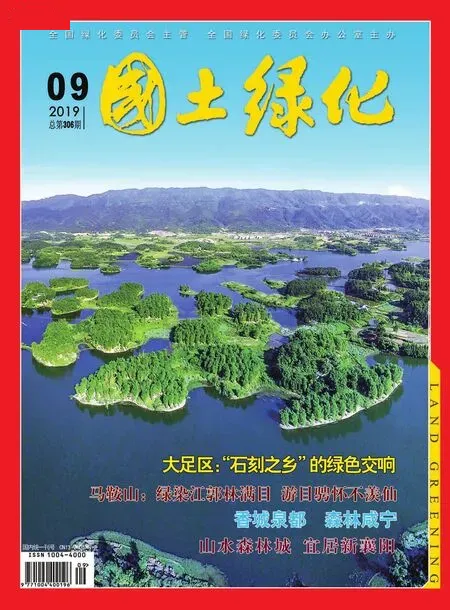

南水北调中线淅川境内渠首干渠两侧绿化

(一)可以极大提升农田防护林建设水平。河南是我国主要的粮、棉、油商品生产基地,在提高粮食综合生产能力、保障国家粮食安全等方面占有举足轻重的地位。农田防护林的建设能够有效阻挡风沙、抵抗干热风、改良土壤,显著改善农田小气候,起到保护农田作用,为粮食生产提供了绿色屏障。根据河南省农科院20多年的连续观测,由高度20米以上高大乔木形成的农田林网内风速平均降低35%—40%,蒸发量减少10%,相对湿度提高6.3%,土壤含水量增加6.1%。与相同条件的农田相比,林网内小麦可增产6.8%—17.6%,玉米增产5.5%—13.1%,花生增产4.7%—8.4%,棉花增产8.3%—12.8%,西瓜增产12.4%。

(二)助力乡村振兴。党的十九大提出乡村振兴战略,中共中央和国务院出台了《关于实施乡村振兴战略的意见》,明确乡村振兴的总要求是产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。保护和改善乡村生态环境,离不开植树增绿,乡道村道等廊道绿化、农家庭院绿化美化、村域周边围村林建设都是乡村绿化美化的重要方面。据统计,十八大以来,河南省共完成村镇绿化美化工程面积49万亩。全省村庄绿化覆盖率24.5%,乡村生态环境和人居生活质量得到极大改善。

(三)有利于涵养水源、保护水质。河南省是“南水北调”中线工程的渠首所在地和重要水源地,有长达731公里的总干渠,占中线工程总长度1277公里的57.2%。为保证“一渠清水永续北上”,保护南水北调水质和沿线生态环境,河南省境内南水北调沿线两侧分别建设了100米—200米宽的生态廊道,建设水源涵养林和护岸林,保护南水北调沿线生态环境。目前,全省共完成南水北调中线工程干渠生态廊道造林18.34万亩(郑州、焦作城区段除外),干渠生态廊道郊野段640公里绿化已全部完成。

(四)改善土壤污染。河南省交通路网密集,汽车尾气中的各种有毒有害物质通过大气沉降造成对土壤的污染,被污染土地在很长时间难以恢复耕作,且被污染的土壤种植农作物,植物通过根系吸收土壤中的有毒有害物质,易造成对食品安全的危害。通过植树造林、建设生态廊道,可以增加土壤中微生物活动,通过生物降解化解土壤污染;同时,起到降低噪音、滞尘等功能。目前,河南省尚有几十万亩被污染土地急需修复治理。

(五)弘扬生态文化。大运河河南段沿线,河道、闸坝、堤防、驿站、码头、榷关、桥梁等运河遗产丰富、类型多样。据统计,在大运河流经河南的40个县(市、区)核心区内,就分布有世界文化遗产及遗产点10处、全国重点文物保护单位113处、省级文物保护单位325处。目前,保护利用大运河也面临着资源环境形势严峻、生态空间挤占严重等突出问题和困难。建设大运河生态保护带,加强沿线生态防护林建设,大力开展防沙治沙,是弘扬保护大运河文化的迫切需要。

二、生态廊道建设中存在的主要问题

(一)造林用地问题突出。从全省范围来看,大多地方的生态廊道使用的是通过土地流转租赁的耕地,没有从根本上解决造林地的农业用地性质和权属,平原地区的廊道绿化林农争地问题突出,征地难度大。同时,造林地有租赁期限,租赁期过后或造林地脱租,廊道造林成果将得不到长久保障。

信阳新县西河村

(二)造林成本增大。随着土地、苗木、劳动力等价格持续增长,廊道造林成本明显增大。按现行一般造林标准测算(不含土地费用),平原地区生态廊道平均造林成本为每亩1000元—2000元,部分地区高标准廊道绿化造林成本都在6000元以上。从资金投入上对生态廊道建设提出了更高要求。

(三)造林质量有待提高。部分地区廊道造林树种选择不科学,树种配置混交林比例低,落叶树多常绿树少,小乔木、花灌木比例过大,过分注重彩化、花化、美化,廊道的生态保持、防护、阻隔功能欠缺,绿量不够。林苗一体化问题在平原廊道较为突出,有些地方廊道造林规格小,成活率、保存率较低。

(四)多元投资不足。目前,全省多元化社会资本投资造林绿化的活力不够强劲。主要原因是,造林形成产业的周期长,见效慢,易受到管理技术水平等因素影响,投资风险大,对持续投资经营要求高;林地所有权、使用权和经营权三权分置不明晰,林业政策制约多,投资收益不好保障等,对社会主体利益驱动力不强。如社会资本在平原地区投资生态廊道造林不易获得林权证,金融部门对林权抵押融资不积极等。

(五)管护机制不健全。造林投入的短期性和林业生产的长期性不吻合、不衔接,财政投资造林往往只考虑前期怎么造,不考虑后期怎么管,普遍没有后续管护资金,导致重造轻管。不少地方把建好的廊道交由乡镇粗放管理,降低了林分质量。许多建好的生态廊道由于后期管护不到位,杂草丛生,对侵入生态廊道的农作物不能有效制止和清理,助长了侵占廊道造林地的风气。这些都会使得生态廊道保护与农民利益、农业生产的冲突长期存在。

商丘·黄河故道防沙林

三、对策建议

(一)出台加强造林绿化的政策文件。建议由省委省政府出台支持造林绿化的相关政策文件,重点对生态廊道的土地流转、资金补助、建设标准、优惠政策、利益分配、管护机制等方面提出规范性指导意见;明确林业、住建、交通、水利、河务各部门廊道建设职责,做到一步建设到位,避免各自为政,重复征地,二次建设。在廊道造林土地流转方式上,提倡政府出面,统一流转后发包给社会企业。延长流转土地的使用时间,确保发挥长期生态效益。支持地方政府将生态廊道用地划定为县级公益林地,从根本上解决廊道建设林、农争地问题。

(二)制定优化扶持政策,建立多元化投融资渠道。积极争取地方政府加大资金投入力度,落实财政资金的“以奖代补”政策。加大金融对生态廊道建设投资力度,加快国开行、农发行项目贷款落地进程,进一步发挥政策性贷款、贴息贷款的积极作用,吸引金融资本更多投入廊道绿化。加大对投资者合法权益的保护,鼓励和撬动社会资本多渠道、多形式投资廊道建设。持续优化林业建设营商环境,为符合条件的办理林权证,并简化林权抵押贷款手续,有效破解林农、林企“筹资难”问题。

(三)典型引路,加大示范带动力度。生态廊道建设要坚持典型引路,大力开展示范样板工程建设,深入挖掘和推广廊道绿化的先进典型。从省级层面上大力推进“三纵五横”等主要廊道建设,突出抓好生态廊道高标准示范县建设。对推进力度大,成效显著的给予表彰奖励。切实通过总结推广好经验、好做法,示范带动生态廊道建设全面提速增效。

(四)优化造林树种结构配置,提升生态廊道建设质量。出台相关文件,督促各地进一步调整、优化廊道造林树种结构,加大高大乔木树种比例,多选择生长快、冠幅大、干形好、树形美观、枝叶茂盛、深根宜活、防护能力强、滞尘能力强、抗逆性强(抗旱、抗寒、抗病虫害)的大规格乔木树种,达到彩化、靓化、美化的作用。从廊道建设的规划设计、造林施工质量全过程监督,实行严格的检查验收,确保各项技术要求落到实处,提高廊道造林成保率。

(五)探索创新管护机制。借鉴中牟、长葛等地做法,推行专业队伍管护、属地管护、承包管护等灵活多样的管护模式,建立健全长效管护机制。推广西平、襄城等地经验,在廊道造林地边界挑沟隔离,或者建设固定护栏实行“硬隔离”,有效保护廊道造林成果。争取把黄河干流、淮河干流、南水北调中线干渠沿线等“三纵五横”重点廊道管理纳入省财政预算,统一组织管护;其他高速铁路、高速公路、国道等重点廊道由市级财政给予保障,由市级层面统一组织管理;其他由县、乡管理的廊道给予一定的管护经费补贴。

——近自然造林开先河