基于文献计量学的中国地下水微生物研究现状分析

李 军,张 恒 星3,蓝 芙 宁

(1.中国地质科学院 岩溶地质研究所,广西 桂林 541004; 2.自然资源部、广西壮族自治区岩溶动力学重点实验室,广西 桂林 541004; 3.中国地质科学院 水文地质环境地质研究所,河北 石家庄 050061)

随着分子生物学技术迅速发展和地下水问题日益突出[1-3],深入了解地下水环境中微生物群落特征,充分发挥微生物群落在地下水污染修复过程中的作用,已成为当前地下水问题研究所需。我国地下水微生物研究报道最早出现于20世纪60年代,中科院微生物所、中国地质科学院水文地质环境地质研究所和吉林医学院是我国最早开展地下水微生物研究的机构[4-6]。此后40 a,该领域发展缓慢,直至进入21世纪,分子生物学技术[7]的广泛应用使得地下水微生物研究进入新篇章。通过梳理2000年以来中国地下水微生物研究阶段性成果,客观揭示地下水微生物研究现状与重点,为今后地下水微生物探索性研究和创新提供参考。

文献计量学是应用数学和统计学方法研究文献学的交叉科学[8]。多数文献数据库具有文献计量学分析功能,也有研究者开发了专门用于文献计量分析的软件,并应用于众多研究领域[9-10]。美国德雷塞尔大学陈超美教授开发的CiteSpace软件是当下最流行的知识图绘工具之一[11-13],应用广泛[14-16]。国内地下水微生物研究报道逐年增加,但缺少阶段性研究成果的量化分析。期刊论文能够清晰反映我国地下水微生物研究领域的发展现状和重点,硕博论文则能够较详细揭示地下水微生物研究领域的系统性和完整性。因此,本文以2000年以来中国知网(CNKI)数据库中地下水微生物相关期刊论文和硕博论文为基础,利用Excel统计、CNKI可视化和CiteSpace软件进行量化分析,揭示本领域当前研究现状和重点,以期为后续研究创新和突破提供科学参考。

1 材料与方法

1.1 数据来源

中国知网(CNKI)数据库是国内最大的全文数据库,收录了8 000多种学术期刊和大多数硕博论文,几乎涵盖了国内所有的研究领域,是世界上最大的持续更新的全文数据库[17],利用CNKI全文数据库能够较精确地反映出某领域的研究现状与重点。本文数据样本来源于CNKI数据库,设定检索类型为“主题”,检索词为“地下水 微生物”,检索时间段为2000~2018年(2018年7月),选择“期刊”选项,共检索出763篇相关文献,剔除不相关和相关性不大文献,得到397篇文献;选择“硕博士”选项,逐篇核查后获得199篇硕博论文。

1.2 研究方法

基于Excel统计、CNKI可视化和CiteSpace软件,分别对地下水微生物研究领域期刊和硕博论文发文量、关键词、研究作者、研究机构进行分析,以便客观真实地揭示国内地下水微生物研究现状。利用Excel统计分析历年发文量,利用CiteSpace 5.2.R2对397篇期刊论文关键词、研究作者和发文机构进行可视化分析,利用新版CNKI网站自带可视化分析模块对199篇硕博论文关键词、发文机构进行可视化分析。共现图谱的文字或节点大小表示出现频率高低,不同颜色表示不同年份,各节点间连线表示各元素关联程度。

2 结果与分析

2.1 发文情况

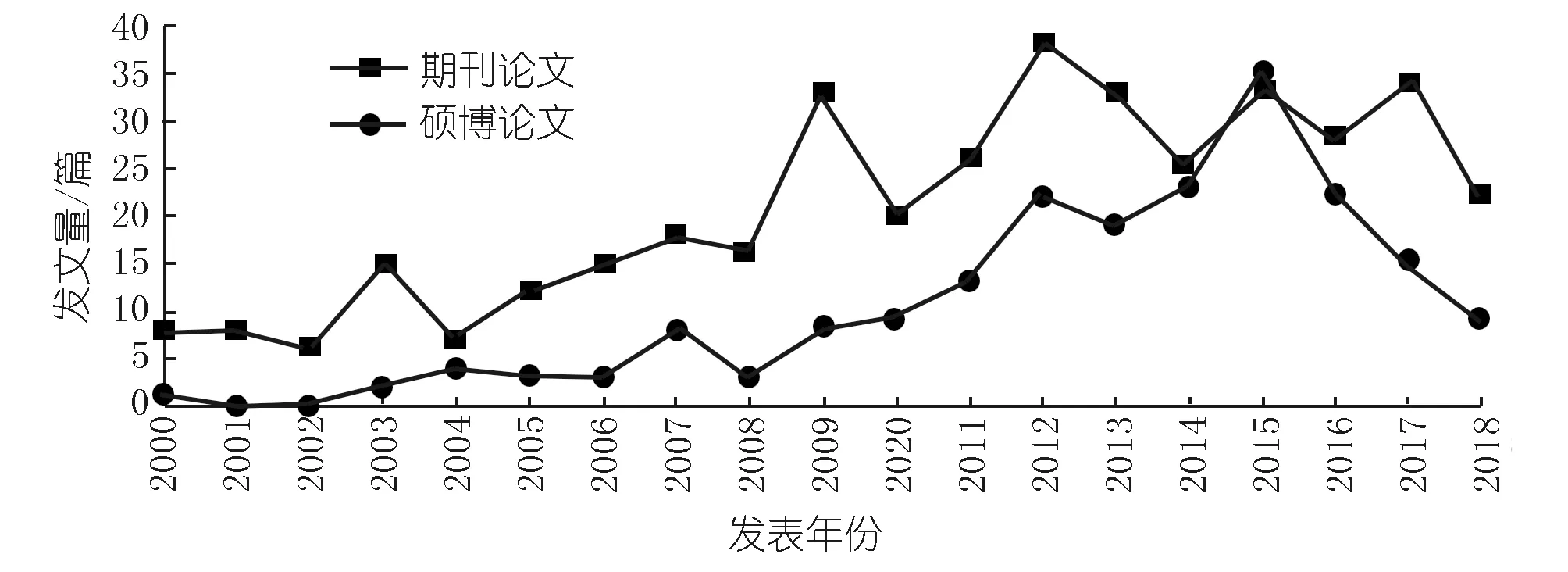

多年发文量可以直接反映我国地下水微生物研究领域的活跃程度。由图1知,我国地下水微生物研究期刊发文量由缓慢增长阶段过渡至平稳波动阶段。2008年以前,地下水微生物研究领域期刊发文量均在20篇以下,增长速度缓慢,平均发文量近12篇/a;2009年,发文量突增至33篇,此后,期刊发文量进入平稳波动阶段,发文量为29篇/a。硕博论文发文量总体增加,发文趋势与期刊相近,其中硕士论文146篇,占73.4%,博士论文53篇,占26.6%。2008年以前,硕博论文发文量小于3篇/a;2009年以后,硕博论文发文量呈先增后降走势;2015年发文量最大为达35篇。2009年以后,地下水微生物研究进入了相对活跃的阶段。一方面因为分子生物学技术的快速发展,促使其商业化推广和低成本应用,另一方面是科研人员对地下水污染研究的重视以及对微生物巨大作用潜力的深度认知[18-19]。

2.2 研究现状

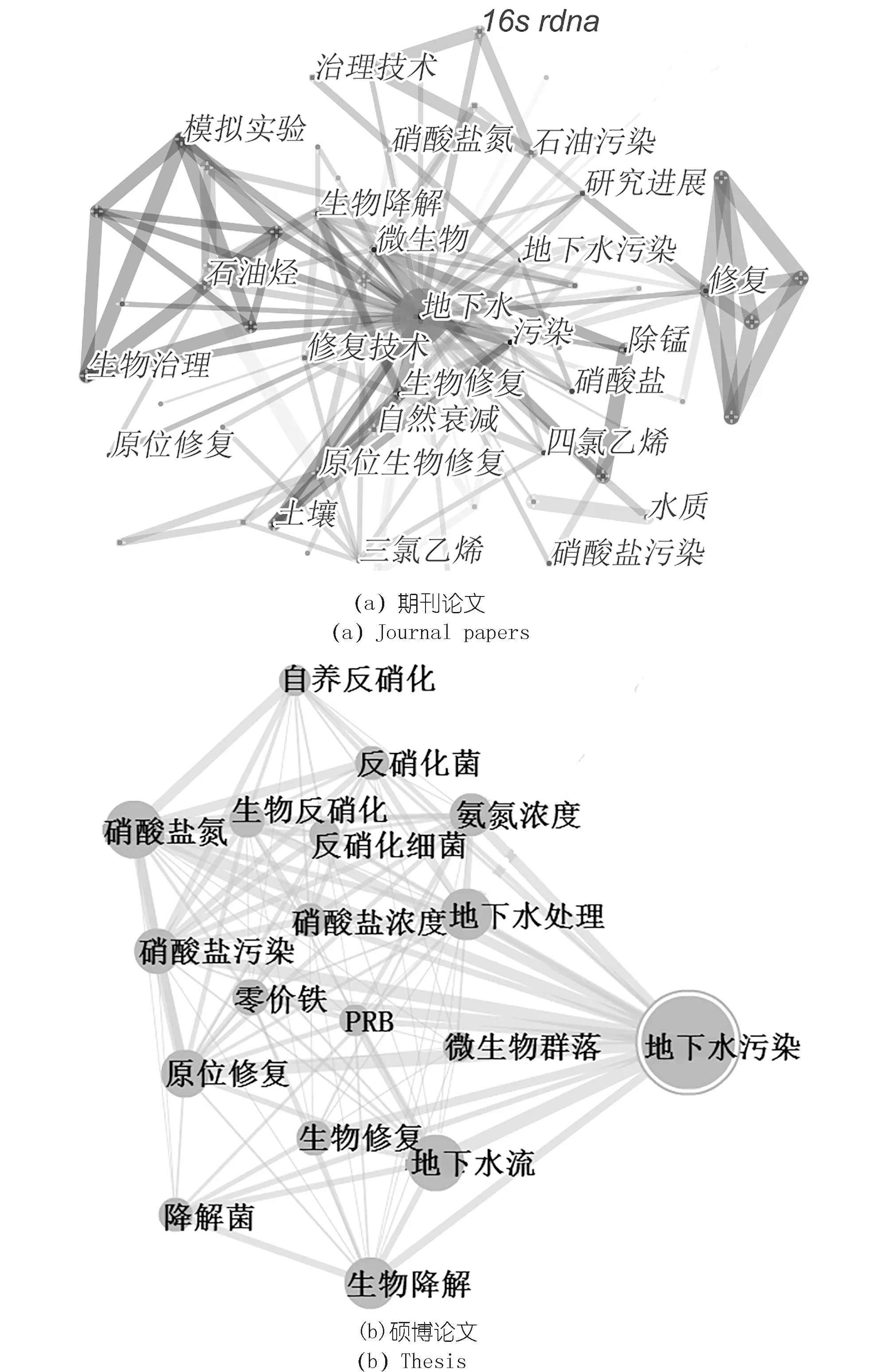

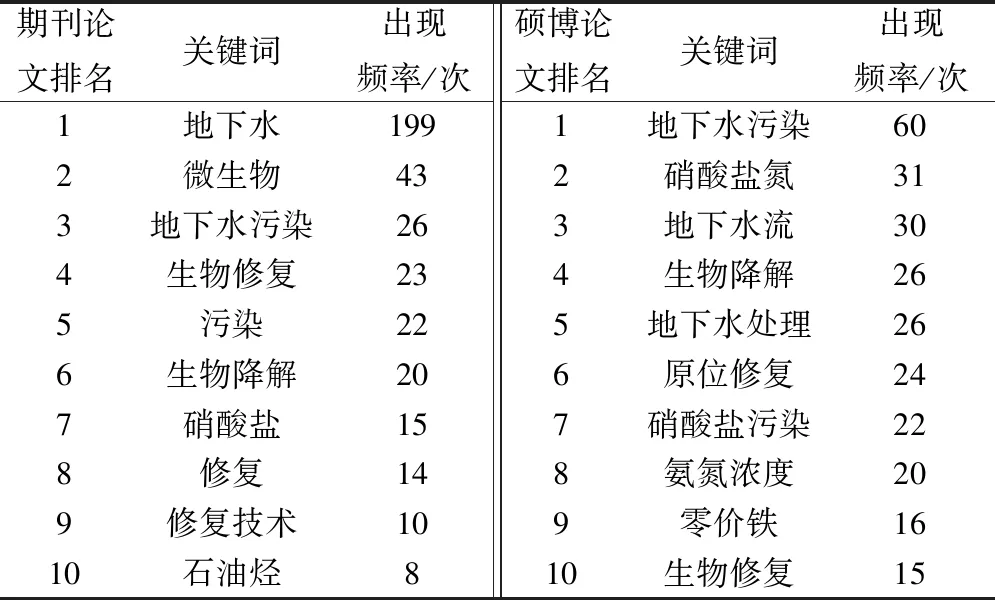

关键词是论文研究主题和核心观点的集中体现[20],分析近些年论文关键词是了解地下水微生物研究现状的重要途径。利用CiteSpace 5.2.R2对397篇期刊论文关键词进行可视化分析,共得到68个节点、156条关系连线(见图2(a)),Q值为0.490,大于0.3,S值为0.659,大于0.5,图谱可信。利用CNKI网站自带可视化分析模块对199篇硕博论文关键词进行聚类,过滤出现频次小于10次的关键词,得到关键词聚类图谱(见图2(b))。分别导出并统计期刊论文和硕博论文出现频率排名前10的关键词,见表1。

图1 2000年以来国内地下水微生物研究领域发文量Fig.1 The number of published papers on groundwater microbial research in China since 2000

图2 2000年以来国内地下水微生物领域关键词共现图谱Fig.2 The co-occurrence map of key words on groundwater microbial research in China since 2000

2.2.1期刊论文关键词揭示研究现状

据图2(a)和表1,地下水污染修复是地下水微生物研究的重要内容,硝酸盐和石油烃为地下水中主要研究的污染物。针对地下水不同污染物,一部分学者通过传统微生物纯培养和分子生物学方法揭示了地下水污染状态下生物自然衰减能力[21]、微生物群落特征及与环境因子之间相关性[22];一部分学者进行地下水污染生物修复研究,主要包括室内实验模拟[23-25]和原位生物修复[26-28]。

表1 2000年以来国内地下水微生物领域高频词Tab.1 The high frequency key words on groundwater microbial research in China since 2000

生物自然衰减是利用土著微生物对地下水污染物进行生物降解,无需人工干预。利用分子生物学技术检测地下水微生物群落与功能组成是监测生物自然衰减的重要手段,且生物检测技术具有反应快、成本低等优点[29]。从16S rRNA入手[30],可揭示地下水不同污染压力下微生物群落组成与丰度,鉴别优势菌群,通过比较不同污染物与污染压力下微生物群落组成与丰度差异,可有效分析菌群与污染物之间的相关性。薛银刚等采用高通量测序技术对工业园区地下水和土壤细菌16S rRNA测序,揭示了不同环境中地下水与土壤微生物群落多样性与相对丰度差异,鉴别出各自的优势菌群,为地下水环境生态评价提供依据[31]。从功能基因入手[32],可揭示污染环境下功能基因结构组成,与污染物转化相关的功能基因存在与否及存在多少是生物自然衰减的重要评价指标。李军等针对地下水不同污染环境,较深入地概述了利用基因芯片揭示功能基因结构对污染物的响应变化情况[33],从功能基因角度为地下水污染修复提供科学参考。从宏转录组入手[34-35],可揭示污染环境中活性微生物、活性转录本和活性功能,比较不同污染压力下差异表达基因和功能基因,是地下水污染自然衰减的重要证据之一。

生物自然衰减能力往往是有限的,原位生物修复是在污染原地点采取一定工程措施,强化微生物对污染物降解的能力,从而达到快速修复效果的技术。原位生物修复按添加组分可分为两类:一类是添加经过驯化的菌群和相应的添加剂。通过模拟试验筛选添加剂往往是地下水原位生物修复的首要步骤。陈雷等取用活性污泥为微生物来源,设计了9组碳源与载体不同比例组合的柱实验,模拟了地下水中不同浓度硝酸盐降解情况,最终筛选出最佳比例,发现当硝酸盐氮浓度介于40~100 mg/L时,异养反硝化作用对硝酸盐去除效果最佳[36]。另一类是直接向地下水污染区注入添加剂,刺激强化降解污染物的土著微生物,以而达到修复目的。特别是注入添加剂后地下水微生物群落和功能基因结构变化的研究是国外研究的热点之一[37-39],与污染元素转化相关的功能基因和分子生态网络信息是揭示地下水污染修复机理和微生态变化的重要依据。

2.2.2硕博论文关键词揭示的研究现状

2.3 研究作者

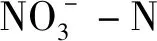

研究作者共现图谱是揭示地下水微生物研究领域核心作者和其他作者间合作关系的重要方法。相比硕博论文,期刊作者反映的信息更具代表性。利用CiteSpace 5.2.R2对397篇期刊论文作者进行聚类,生成中国地下水微生物研究作者共现图谱(见图3),共得到70个节点、101条关系连线,Q值为0.856,大于0.3,S值为0.565,大于0.5,图谱结果可信。

由图谱节点可知,节点最大的作者是中国地质科学院水文地质环境地质研究所张胜研究员,发表论文4篇及以上的分别是刘菲、林学钰、席北斗、张兰英、张云、王焰新、张吉库、张明。从作者发表首篇论文时间可知,我国地下水微生物的研究作者经历了三个阶段的发展,2000~2010年地下水微生物研究的重要学者是中国地质科学院水文地质环境地质研究所的张胜研究员和吉林大学林学钰院士。利用CiteSpace 5.2.R2的Burstness功能,发现林学钰院士于2000~2004年呈强引突显,张胜研究员于2004~2009年呈强引突显,他们开创了中国地下水传统微生物研究的先河,特别是张胜研究员,是奠定我国地下水传统微生物研究基础的重要贡献者[43-45]。此外,沈阳建筑大学张吉库教授在地下水除铁、锰研究中涉及到了微生物领域[46]。2011~2015年,中国地质大学(北京)刘菲教授和中国地质大学(武汉)王焰新教授是地下水微生物研究的重要学者。2016年至今,中国环境科学研究院席北斗、王月、涂婷、安达在地下水污染微生物方面发文贡献显著。

图3 2000年以来国内地下水微生物研究作者共现图谱Fig.3 The co-occurrence map of authors on groundwater microbial research in China since 2000

2.4 研究机构

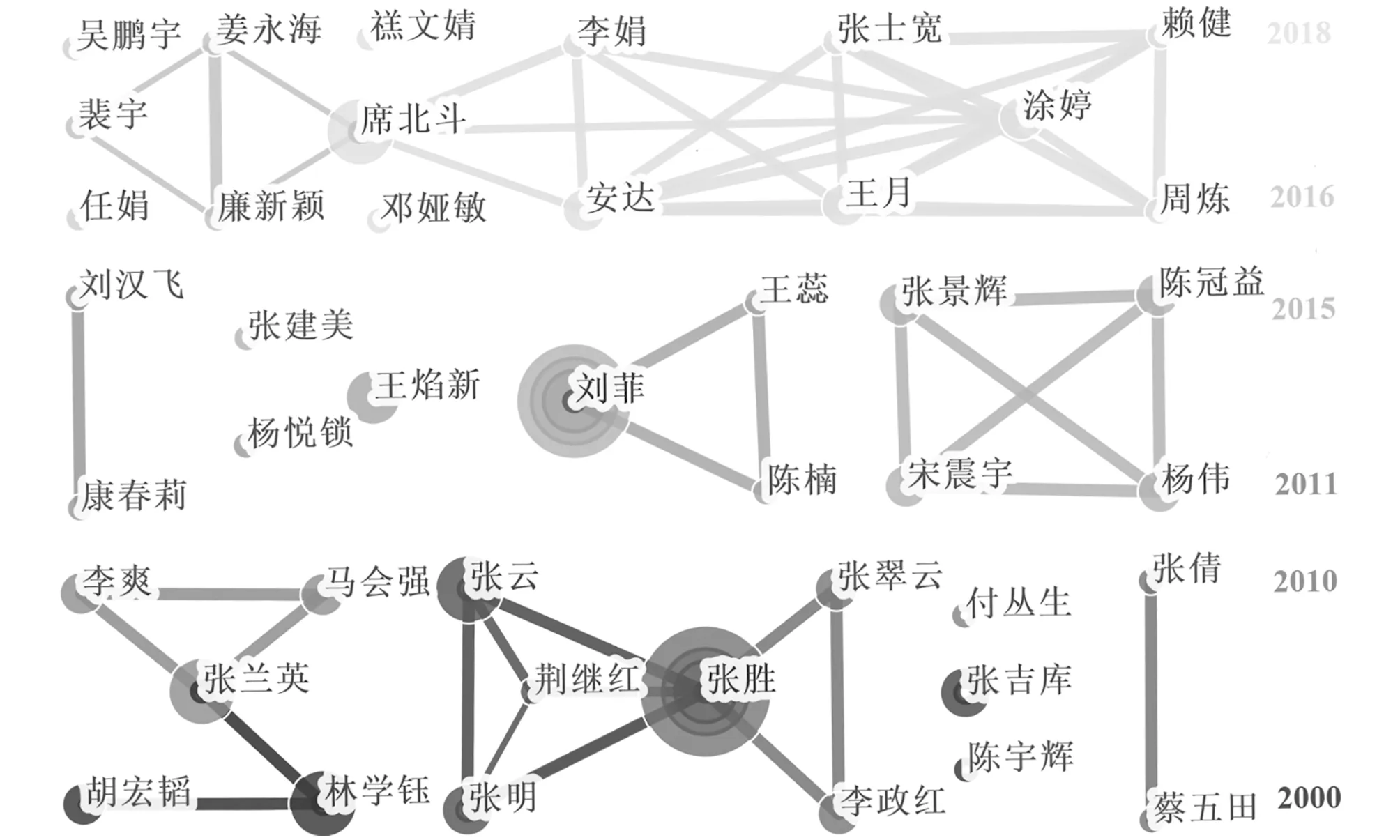

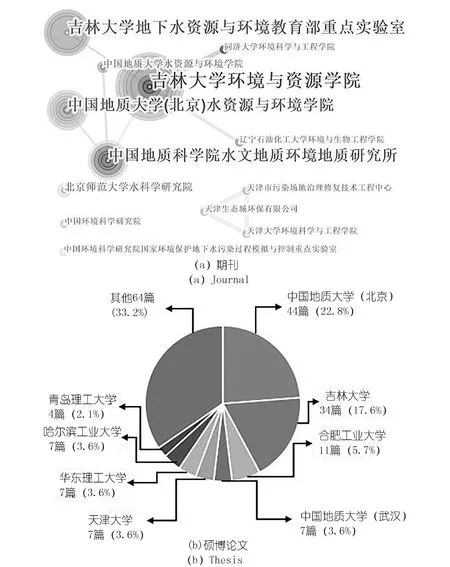

研究机构是培养人才和发表成果的重要基质。利用CiteSpace 5.2.R2对397篇期刊论文研究机构进行聚类,结果见图4(a),共得到36个节点、23条关系连线,Q值为0.797,大于0.3,S值为0.342,略低于0.5,图谱结果基本可信。硕博论文仅少数为联合培养成果,硕博论文发文量采用饼状图更能体现主要研究机构,利用CNKI可视化分析模块对199篇硕博论文进行统计分析见图4(b)。

由图4(a)知,从机构发文量看,吉林大学发文量最多,二级机构是吉林大学环境与资源学院和地下水资源与环境教育部重点实验室,其次是中国地质大学(北京)、中国地质科学院水文地质环境地质研究所。从合作关系看,吉林大学合作关系最广泛,其次是中国地质科学院水文地质环境地质研究所。由图4(b)知,硕博论文发文量最多的机构是中国地质大学(北京),达44篇,其次是吉林大学和合肥工业大学,分别为34篇和11篇,发表硕博论文达7篇的机构有中国地质大学(武汉)、天津大学、华东理工大学、哈尔滨工业大学。发文量排名前7的机构共发文117篇,占总发文量的58.8%,硕博论文发文数量相对集中在少数研究机构。因此,中国地质大学(北京)、吉林大学是为该研究领域培养硕博人才最多的机构。中国地质科学院硕博论文发文量仅1篇,这与中国地质科学院研究生招生数量有一定关系。

图4 2000年以来国内地下水微生物研究机构发文情况Fig.4 The co-occurrence map of institutions on groundwater microbial research in China since 2000

据2000年以来期刊发文量,将排名前10的研究机构进行统计见表2。其中,吉林大学在地下水微生物研究领域发文量达34篇,是该研究领域发文量最多的研究机构,其次是中国地质大学(北京)和中国地质科学院水文地质环境地质研究所,发文量分别为18,14篇。发文量排名前10的机构共发文91篇,占总发文量22.9%,说明我国地下水微生物研究的机构较多,但机构发文量分布分散。随着我国污染问题日益严峻和生态文明建设实际需要,地下水微生物研究从早期少数水文地质学家关注逐渐发展到涉及环境科学、环境工程、微生物学、生态学等众多研究领域,参与地下水微生物研究的机构明显增加,但多数学者仅在某一时段在水文地质研究中涉及微生物研究或将传统微生物和分子生物技术应用于地下水研究,长期专门从事地下水微生物研究的机构和学术团体并不多见,这也是造成我国地下水微生物研究落后于国外的一个重要原因。

表2 2000年以来地下水微生物发文数量前10的研究机构Tab.2 Top 10 research institutions on groundwater microbial research in China since 2000

3 结论与建议

在地下水微生物研究中,地下水污染问题无疑是最值得关注的领域。本文利用Excel统计、CNKI可视化和CiteSpace软件,分析了2000年以来国内地下水微生物领域发表的397篇期刊论文和199篇硕博论文,在一定程度上揭示了地下水微生物领域的研究现状,有助于了解该领域的发展现状和研究重点。

(1) 中国地下水微生物研究起步较晚,发展较快,取得阶段性成果丰硕,特别是2009年以后,地下水微生物研究进入了相对快速发展阶段。

(2) 地下水微生物研究主要围绕地下水污染开展,一方面通过添加降解菌群、修复剂,调控修复环境,使用联合修复技术,实现微生物最大化降解地下水污染物的目标,为地下水污染修复提供技术支持;另一方面利用现代分子生物学技术监测不同污染压力和修复阶段微生物群落特征和功能基因组成变化情况,为地下水污染修复提供理论支撑。在国家生态文明建设的迫切需求下,最大化发挥微生物群落在地下水污染修复中的作用潜力仍是当下研究的重点和难点。

(3) 研究地下水微生物的科研人员和研究单位不断发展壮大,中国地质科学院水文地质环境地质研究所的张胜研究员、吉林大学林学钰院士、中国地质大学(北京)刘菲教授、中国地质大学(武汉)王焰新教授和中国环境科学研究院席北斗研究员分别是我国地下水微生物研究领域不同阶段的重要学者,吉林大学、中国地质大学(北京)和中国地质科学院水文地质环境地质研究所在该领域具有较强影响力。但在学者之间、研究机构之间学术交流合作还有待加强,同时也缺乏长期专门从事地下水微生物研究的学术团队和机构。

致 谢

中国地质科学院水文地质环境地质研究所张胜研究员为本文提供了研究线索和帮助,本文工作得到国家重点研发计划课题(2016YFC0502502)和国家自然科学基金面上项目(41471447)的资助。在此一并致谢。