麦尔维尔与霍桑的短暂友谊

杨靖

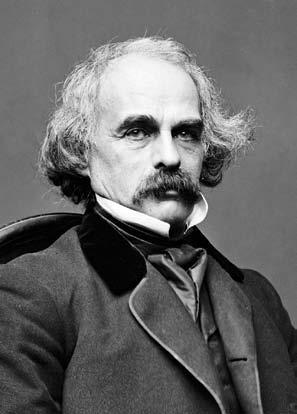

一八九一年九月二十八日,纽约海关退休职员赫尔曼·麦尔维尔(1819-1891)去世。那年他七十二岁,穷困潦倒,走在街头也无人认识,纽约只有一家报纸刊出一方小小的讣告,还印错了他的名字。与他同时代的名作家如爱默生、霍桑、惠特曼等大多是从默默无闻到成为文坛巨擘,唯有他是从成功的起点一步步走下坡路。事实上,在他生命的最后十数年间,由于对评论界心灰意冷,他已彻底放弃了小说体裁而转向诗歌创作:一八六六年,他自费印行首部诗集《战事集》(Battle Pieces);一八七六年,自费出版以宗教为题材、厚达六百页的长诗《克拉瑞尔》(Clarel);一八八八年,自费出版诗集《约翰·玛尔和其他水手》(John Marr and Other Sailors);一八九一年,麦尔维尔逝世数月前,又出版诗集《梯摩里昂》(Timoleon)—其中一首名为《莫诺迪》(Monody,意為“独自哀悼”)的短诗最值得留意。

《莫诺迪》一诗初稿写在霍桑(1804-1864)散文集《我们的老家》(Our Old Home)扉页之上,据考证写作时间是一八六四年,即麦尔维尔听闻霍桑辞世的噩耗之后。诗中“estranged”一词被大多数专家解读为影射霍桑当年不告而别—搬离莱诺克斯(Lenox)一事。此一事件令麦尔维尔饱受创伤,终身未能痊愈。从这个意义上说,这一首悼亡诗,不仅见证了美国文坛两位大家惺惺相惜的情谊,也揭秘了一段鲜为人知的伤心过往。

二人的友谊需要追溯到十四年前的一次聚会。

一八五0年八月五日,马萨诸塞州小有名气的作家菲尔德(David Dudley Field)在家中举办一场小型聚会,参加者包括霍桑夫妇、菲尔兹夫妇、医生兼作家霍姆斯、散文家马修斯(Cornelius Matthews)、出版商戴金克(Evert Duyckinck),以及小说家麦尔维尔,历史学家黑德利(Joel Headley)随后加入。正是在这次聚会上,麦尔维尔与霍桑结识,一见如故。当时霍桑住在莱诺克斯的“小红房”(Little Red Farmhouse),麦尔维尔则寄宿在伯克希尔(Berkshire)的匹兹菲尔德(Pittsfield),两地相距不过六英里。与会众人饮酒作乐,并共攀纪念碑山(Monument Mountain)。聚会结束不久,散文家马修斯写了一则游记,刊载于戴金克的《文学世界》(Literary World)。其中谈道,“聚会时霍姆斯抛出议题:英国人是否比美国人更高明?他本人假扮正方,麦尔维尔作为反方为美国人辩护,霍桑则在一旁笑而不语”。与此同时,历史学家黑德利则详细记述了众人登山的过程—由于身材肥胖,出版商菲尔兹步履维艰,后来干脆躺倒在地。

聚会两天之后,即八月七日,麦尔维尔与戴金克、马修斯造访霍桑,至海滨漫步。九月三日,应霍桑之邀,麦尔维尔单独来访,盘桓数日(9月3日至7日)。霍桑随后在写给好友布里奇(Horatio Bridge)的信中详细描述了经过,欣喜之情溢于言表。而麦尔维尔更是兴奋不已,返家一周后(9月14日)便决定购置当地“箭头农舍”(Arrowhead Farmhouse,占地160英亩),举家搬迁于此,与霍桑为邻。

此后二人往来更为频繁。霍桑日记曾记载某次由镇上邮局回,路遇麦尔维尔,后者以西班牙语热情问候,乃共返霍桑家,饮酒抽雪茄,作彻夜长谈(用麦尔维尔的话说,“纵论史上英雄人物不宜空谈,须以烈酒助兴”)。此后,霍桑时常烦请麦尔维尔代取邮件,代购木钟,为儿子朱利安代购皮靴等琐事,麦尔维尔乐此不疲。而霍桑家孩子们也盼望能再访“麦尔维尔城堡”。

霍桑夫人索菲亚称麦尔维尔为“泰比先生”,认为他非常有趣。与霍桑不同,麦尔维尔出身名门,新近与马萨诸塞州首席大法官肖(Judge Lemuel Shaw)的女儿结婚,并已出版《泰比》(Typee)、《奥穆》(Omoo)、《玛迪》(Mardi)、《雷德伯恩》(Redburn)等四部长篇小说,令人钦佩。霍桑也非常喜欢麦尔维尔的小说,他在致戴金克的信中,特别赞扬麦尔维尔最近出版的《白外套》(White Jacket),并指出其不足:“很少有人能原谅作者率尔操觚……如果他能思虑更周全一些,作品必定更好。”这也成为日后文学界对麦尔维尔文学创作的定评。总之,麦尔维尔给霍桑留下的印象是善解人意、出手大方、个性鲜明,但也毫不掩饰他的情欲,肆无忌惮,因此霍桑的结论是“他的道德观与我辈大不相同”。

一八五一年春,索菲亚在致友人信中抱怨:“麦尔维尔欲求太多,霍桑难以满足。”这似乎成为二人之间嫌隙渐生的不祥之兆。同年八月三十日,麦尔维尔最后一次造访“小红房”,二人照样饮酒抽烟,并畅谈文学人生。但此后不久,霍桑便决意搬离此地,返回故乡塞勒姆(Salem)。唯一的理由,霍桑在十一月二十一日写给母亲的信中写道:“我对伯克希尔已极其厌烦,在这里居住的所有时间,我几乎都觉得倦怠气馁。”在这种家书中自然不必提到他和麦尔维尔的关系。

霍桑一家后来又辗转寄居于康科德,直至一八五六年霍桑任美国驻利物浦领事,举家前往英伦。莱诺克斯一别之后,二人仅有过两次重逢。一次是一八五二年十二月麦尔维尔应邀造访霍桑在康科德的住所“路边居”(Wayside,原本是哲学家奥尔科特宅院,霍桑以1500美元购得并重新装修)。另一次是一八五六年十一月,麦尔维尔朝拜“圣城”耶路撒冷,途经利物浦,在霍桑领事寓所稍作逗留。二人照例饮酒谈天—麦尔维尔内心希望霍桑能为他的新书《骗子》(The Confidence-Man)做些宣传推广。霍桑则支吾不应,寒暄之后旋即陷入冷场。第二天一早,霍桑携麦尔维尔同游切斯特(Chester)小镇,那里有斯威夫特留下的足迹,极有可能为二人提供共同的话题—英格兰历史文化名城是霍桑至爱,其中若干游记后来整理收入《我们的老家》。一八五七年五月四日,麦尔维尔结束近半年的朝圣之旅,返程时途经利物浦,希望与老友再度重逢,但霍桑托故未见。次日,麦尔维尔独自乘船返美,怏怏不乐。此次会面堪称永诀—自此二人终生再未相见。

一八五0年八月十七日和二十四日,纽约《文学世界》杂志分两期刊发麦尔维尔的长文《霍桑与他的青苔》(Hawthorne and His Mosses),这是两位作家订交的起点(据说编辑戴金克从收稿到发排前后不过五天时间,可见对此文极为推重)。麦尔维尔的书评,跟他同时期创作的“海洋小说”一样,如今已成为美国文学史上教科书级的名篇。在文中,麦尔维尔赞誉霍桑对人性的洞察力和高超的艺术表现力,声称“他狂野而具有魔力的声音在我耳边萦绕”,并认为他的技艺足以与“莎士比亚及其他揭示自然奥秘的伟大艺术家相提并论”。麦尔维尔在文中进一步论述道,长期以来,美国人对盎格鲁-撒克逊文化存在一种“迷信”和“盲目崇拜”,导致美国文学的“非美国化”。紧接着,麦尔维尔话锋一转,宣称幸而美国出现了霍桑,“霍桑和莎士比亚同样伟大”,因为他们都对“深不可测”的人性进行了深入挖掘和研究。因此,书评作者的结论是,倘若美国人不能接受霍桑堪与莎士比亚媲美的“天才”,那无疑是妄自菲薄。他高度赞扬霍桑取材本土,而非像欧文、库珀那样祖袭欧洲传统(他刻薄地论断,“欧文与霍桑相比不过是只蚂蚱”)—“美国文学应当摆脱模仿,提倡原创”,而霍桑及其作品恰好代表了美国本土文学崭新的方向。

在书评的结尾,麦尔维尔写道,通过这些短篇故事,霍桑揭露出“人性的阴暗面”,即“被覆于黑暗之下的是更黑暗的东西”,这一论断也成为以后霍桑作品的共同标签。值得注意的是,从这篇书评来看,麦尔维尔既是写霍桑,也是写自己—他也想成为霍桑(以及莎士比亚)那样的天才。众所周知,当时麦尔维尔正在创作《白鲸》(原名Moby-Dick,英国版书名为The Whale),几近完稿。然而阅读霍桑小说之后,他不甘心做一名“类型作家”,乃决定重新构思,并在經过半年的修改之后发表《白鲸》。然而,包括《白鲸》在内的随后几部小说,比如《皮埃尔》(Pierre)、《骗子》等,都或多或少存在过分追求哲理性和悲剧性的倾向,因此反应平平,说明作家与读者已渐行渐远。

为了显示其评论的客观性,麦尔维尔在书评中佯称“从未见过作家本人”—直至他与霍桑成为相知后,实情才被披露(霍桑夫妇由此对他满心感激)。在接下来的十六个月中,二人时常晤面,书信往来频繁,堪称步入了一段“蜜月期”。尽管霍桑致麦尔维尔的书信“不幸”遗失,但我们仍能从麦尔维尔致霍桑的信中部分“还原”这一段尘封已久的情谊。

在现存的第一封书信中(标记为1851年1月29日),麦尔维尔写道:“床已铺就,酒已备好。如若不来,警察上门。”对于一向矜持内敛的霍桑来说,若非至亲之人,无论如何他是不肯接受这样热烈的语气和玩笑的。其后,也有一些信函描述他收到霍桑回复后的喜悦之情,如一八五一年七月二十二日的信中说:“你在长长的信中娓娓道来—你的话语流淌过我的心田,让我的草地焕然一新。”在受到霍桑邀请后,他回复说:“一有机会,我会立刻飞奔向你。”

更多的信件则描述他寻觅到人生知己后所产生的“灵魂的悸动”。如一八五一年十一月十七日的信中说:“我感到我的心在你的胸膛跳动,你的心也在我胸膛跳动—我们都在上帝心中。”“你身上有种神异的磁性,吸引我做出回应。若要问哪一种力量更为强大,问的人必定是傻瓜—他们原本就是一体。”

当然,有些时候,他也会怨天尤人。如一八五一年五月的一天,他写给霍桑一封长信,向对方倾诉:“我最想要写的,根本不可能写—因为不挣钱。但让我换个方向写,我更不愿意。”“在当今时代,哪怕写出福音书,也难免葬身沟渠。”“钱与我绝缘。”并一再宣称唯有霍桑是他的知音:“我把我写给你。”“我向你敞开心扉,毫无保留。”

作为回报,霍桑将新近出版的《七角房屋》(1851)和《福谷传奇》(1852)各一册分别题赠麦尔维尔,并邀他访问康科德。收到《福谷传奇》后,麦尔维尔在一八五二年七月十七日信中不无恭维地说:“四海之内,霍桑的名字无处不在”,“霍桑是甜美的花朵;绽放在花园的每个角落”。

然而,对上述信件仔细研究后不难发现,正如索菲亚在信中预言的那样:总体而言,进入一八五二年后,二人通信的频率明显降低。从现存的最后三封信函(1852年8月13日、8月25日和 12月3日)来看,主题皆是探讨当地流传的一则“阿加莎(Agatha)故事”该当如何写成小说。书信不带任何感情色彩,而且篇幅极短,最后一封信实际上只有寥寥数语。可见,昔日曾经燃烧的熊熊烈火已然熄灭,二人一度互通款曲的亲密关系已荡然无存。那么问题是,是什么原因导致了二人日渐疏远,直至形同陌路?

友谊,即便是作家之间的友谊,像常人一样,多数情况下也是双向不平等。麦尔维尔自幼失父,遇到比他年长十五岁(霍桑时年46岁)的大作家,自然无比敬仰,其仰慕之情确乎发自肺腑。更主要的是,霍桑还是当时公认的美国文学“天才”,足以与狄更斯、司各特等文豪媲美—这更是麦尔维尔平生的志向。另外,在书信往还过程中,霍桑对他的《白鲸》创作影响巨大(麦尔维尔日后曾对友人说,他正是听从霍桑的建议,果断地修改此书,才使之从一个简单的有关捕鲸的冒险故事,变成了富有哲理和寓意的作品)。麦尔维尔的献词(“此书献与霍桑—向他的天才致敬”)与其说是出于世故攀附或自我标榜,不如说是发自内心的真诚致谢。当然,从霍桑的角度看,麦尔维尔的创作风格已然定型,不会轻易受他人影响而变化。对于麦尔维尔的崇拜,霍桑也坦然受之(他常以文学才能自矜:他的大学同学皮尔斯贵为总统,布里奇身为海军部长,朗费罗任哈佛教授,对他的文学天才无不推崇备至)。因此这也注定了投入情感较多的一方—经过“爱的徒劳”—最终不得不黯然退场。从某种意义上说,霍桑扮演着严肃苛责的父亲形象,不能容忍子女的任何错误;麦尔维尔则是热情洋溢的儿子,具有强烈的情感依恋。这也意味着,当后者激情勃发之时,霍桑必定会选择退却,使之在平静中恢复理智。

霍桑将这种微妙的关系写入了《福谷传奇》。在这部第一人称视角的小说中,卡佛戴尔冷漠地拒绝了霍林斯沃斯的友谊,正如现实中的场景一样。平心而论,麦尔维尔热情奔放(whirlpool of feelings),蔑视一切陈规陋习,而霍桑更倾向于循规蹈矩,如此强烈的性格反差,显然难以维系麦尔维尔想要的那种“亲密关系”—有人据此推测麦尔维尔日后将霍桑信函悉数销毁,正是因为“爱而不得”(unrequited love)所导致的疯狂之举。

据美国学者研究,二人之间最早出现“裂痕”是由于麦尔维尔向霍桑提出了“政治要求”—他要求在民主党内具有一定影响力的霍桑替他谋取公职,比如海关监察员之类,有稳定收入,可以保障文学创作不受影响。霍桑本人的确曾动用他的人脉和影响力为亲友谋取职位(在政党分肥的体制下,也算司空见惯)。尤其是皮尔斯竞选成功后,恳求霍桑从中斡旋说项之人络绎不绝。霍桑自己感慨:“我写给总统的推荐信实在太多了,其效果恐怕要大打折扣”。而麦尔维尔不过是若干求职者当中的普通一个。也有学者解释,数年之后,已光鲜出任领事的霍桑对不远万里到访的麦尔维尔态度暧昧,正因为要掩饰当初未能兑现诺言的那一种“羞愧和尴尬”。

如果说求职一事霍桑算是欠了一笔债,那么在《白鲸》的出版风波这一问题上,麦尔维尔显然需要承担主要责任。《白鯨》面世之初,麦尔维尔踌躇满志。可惜这部后来被公认为经典的作品,当时并不引人注目(在麦尔维尔生前总共只卖出三千本,平均每年不足一百本)。《白鲸》未能打开市场,对麦尔维尔是一个巨大的打击。麦尔维尔一向看中文学作品的经济价值,比如他在写给霍桑的信中曾宣称,他的第一部小说《泰比》,“就是为了迎合市场”。对此霍桑一定也深有同感,在一八五五年写给出版商的信中,霍桑毫不掩饰自己对于市面上成功女作家的藐视:“美国如今已经完全沉迷于一伙该死的乱写乱画的女人。只要公众陶醉于她们的陈词滥调,我便没有成功的机会。即便我成功也会为自己感到羞愧。”与此相同的是,霍桑的康科德邻人梭罗在写给母亲的信中也抱怨道:“这里的文学市场很可怜……他们并不真正在意你写什么,只是看名气”“他们不吞我的饵—他们早已被喂饱。”然而这一次,令麦尔维尔怒不可遏的是,“带有最大恶意”的差评居然来自他和霍桑共同的好友—出版商戴金克。

新书出版,照例要延请作者亲友或门生故旧撰写书评(大多为溢美之词),有时甚至由责任编辑亲自操刀,为之摇旗呐喊。照评论家佩里(Bliss Perry)的说法,在当时,这是大家“心照不宣的交易”(silent bargain)。然而这一次戴金克的书评却一反常态,其中多负面评价,如“亚哈船长神经兮兮”“以实玛利自我贬抑”,整部小说风格散乱,宛如“大杂烩”。戴金克似乎没有发现,麦尔维尔的野心不在写一则有头有尾、结构工整的小说,而是写一部“莎士比亚式”的情感迸发、自由舒畅的诗篇或悲剧。小说目录中既有“早餐”“登船”“首征”之类的叙事部分,也有“鲸类学”“抹香鲸头概览”“鲸脑”“龙涎香”之类看上去像是从科普教材中抄来的内容(该书很长一段时间的确被归于科普类读物,正如《瓦尔登湖》被归为游记)。麦尔维尔用近乎恋物癖般的细致去描述鲸鱼的皮肤、骨骼和内脏,但即便如此,似乎他还嫌“不过瘾”,又不厌其烦絮絮叨叨地讲述艺术作品里的鲸鱼、历史上的鲸鱼故事以及鲸鱼的化石,好像他自己就是执迷于白鲸的亚哈船长。正如评论家所说,他似乎搜集了所有关于鲸鱼的知识,打算痛痛快快地一口气灌输给读者,而丝毫不在乎他们的阅读体验—恰恰是这最后一点,是作为出版商的戴金克难以容忍的。针对戴金克的负面评价,麦尔维尔一怒之下,取消了《文学世界》杂志的订阅—戴金克既是书评编辑,又是该刊物的老板。更为荒唐的是,由于霍桑与戴金克友善,麦尔维尔又“迁怒”于霍桑,在致霍桑的信中蛮横地拒绝就《白鲸》“作任何进一步的讨论”。这样一种前恭而后倨的态度显然令霍桑难以消受。

二人疏远最重要的原因,据麦尔维尔传记作者米勒(Edwin Haviland Miller)说,乃是由于麦尔维尔对霍桑所抱有的“性幻想”—这一种性幻想在麦尔维尔身后出版的小说《水手比利·巴德》中有细致入微的暗示和刻画(该小说完成后,被藏匿于铁盒之中,至20世纪20年代才得以出版)。除了之前引述的麦尔维尔书信中的赤诚表白,研究者们引用最多的是麦尔维尔在书评中的一段话:“霍桑在我的心灵播撒种子。他向下生长,向外扩张;我想得越多,他进入得越深—最后,将他强劲有力的新英格兰种子灌注在我南方灵魂火热的沃土之中。”时至今日,这样的言辞恐怕仍能引人绮思。此外,麦尔维尔坦承霍桑的作品“像绝世罕见的甘露缓缓滴入我的心田”。对麦尔维尔来说,或许这只是不经意间的亲昵举动,然而对老成持重的霍桑而言不啻是一种公开的冒犯。事实上,在废奴及男女平权等问题上,霍桑一直以立场保守而著称。比如索菲亚的游记文字优美,余味隽永,堪与霍桑媲美,然而当出版商菲尔兹约稿时,却遭到霍桑严词拒绝—认为此举有损于他的尊严。因此,面对突如其来的冒犯,霍桑决定立即搬离此地,以断对方非分之想,这样看来也就毫不奇怪了。

一八九一年,麦尔维尔贫病交加,去世前数月,他仍决定出版悼亡诗《莫诺迪》(他的前一部诗集由亲友资助出版,由于乏人问津,印数只有区区二十五册)。在诗中麦尔维尔写道:“经过漫长孤寂,与他相识、相爱;/忽然一朝离异,谁也不应责怪;/如今我只能独自悲歌,因为死亡—将你我分开!”像批评家指出的那样,这既是麦尔维尔的“天鹅之歌”,也象征着四十年前那一场黯然别离所遗留下的巨大阴影和创伤。与霍桑的短暂相遇,犹如刹那流星的交汇,不仅成就了文学史上的经典《白鲸》,也永久改变了麦尔维尔的人生轨迹。时至今日,谁也不能否认—幸或不幸,这世上从来没有被浪费的情感;而正确的做法,或许正应该如霍桑的朋友梭罗所说:“相思苦无药,唯有爱更多。”(There is no remedy for love but to love more.)

参考书目:

Hawthorne: A Life, by Brenda Wineapple, New York: Alfred A. Knopf, 2003;

Hawthorne, by Henry James, Ithaca: Cornell University Press, 1997;

The Divine Magnet: Herman Melvilles Letters to Nathaniel Hawthorne, Asheville: Orison Books, 2016;

Melville, by Edwin Haviland Miller, New York: George Braziller, 1975.