双源64排螺旋CT三期动态增强扫描评估肝脏血管瘤血供在介入治疗的临床意义*

徐兴明 滕 红 谢 英赵张平 陈友琼

四川省攀枝花市中心医院影像中心(四川 攀枝花 617067)

肝脏血管瘤为临床常见肝脏良性肿瘤,海绵状血管瘤为其主要发病类型,部分瘤体较小者可无明显临床症状,而予以保守观察,但对于瘤体持续增长或伴临床症状者则需及时予以治疗[1]。随着介入技术的飞速发展,肝脏血管瘤的介入治疗已逐渐普及,具有操作简单、创伤小、恢复快等优点,但瘤体大小及供血情况可影响介入治疗效果[2]。因此,分析肝脏血管瘤瘤体容积及血供情况,以预测介入治疗效果,为介入治疗提供指导意见,对患者预后非常重要。64排双源电子计算机断层扫描(DSCT)可利用2种不同射线能量成像,获得较高的组织分辨率,应用于肥胖患者也能得到高质量图像,且能充分显示不同血管期情况,分析肝内血管及肝外组织的立体关系,在肝脏血管瘤诊疗中具有重要作用[3]。基于此,本研究回顾性分析我院68例行经股动脉穿刺介入治疗的肝脏血管瘤患者临床资料,以评估DSCT对诊疗的指导意义,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性分析2017年3月-2018年4月我院68例行经股动脉穿刺介入治疗的肝脏血管瘤患者临床资料。纳入标准:瘤体直径≥5cm的肝脏血管瘤者;伴血管压迫周围器官或肝内胆管等介入治疗指征者;术前及术后行DSCT扫描者;年龄为18~65岁者;临床资料完整者。排除标准:合并凝血功能、心肾等器官功能障碍者;穿刺禁忌者。68例患者男性18例,女性50例;年龄34~57岁,平均(45.87±6.74)岁;最大瘤体直径5~14cm,平均(8.97±1.86)cm。

1.2 方法采用64排DSCT扫描仪(德国西门子公司)行平扫及动态增强扫描,患者取仰卧位,扫描范围为膈顶至肝脏下缘。扫描参数如下:管电压12kv,管电流80mA;平扫层厚8mm,间隔10mm,重点部位加用3~5mm薄层扫描;造影剂选用碘普罗胺(生产企业:拜耳医药保健有限公司广州分公司,规格:100ml/62.34g,批准文号:J20100030),注射剂量75~85ml,注射速度3ml/s,注射造影剂后30s行动脉期全肝扫描,60s行门脉期扫描,180s行平衡期扫描,病变层面在3~10min后行延时期扫描;将原始数据传入工作站,测定不同时相的CT值,且利用配套的容积测定软件测量不同时相强化容积,计算动脉期强化比率,动脉期强化比率=动脉期强化瘤体容积/瘤体容积×100%;以CT值相差<10Hu为轻度强化,CT值相差11~30Hu为中度强化,CT值相差>30Hu为明显强化。

68例患者均经股动脉穿刺,根据造影情况,行平阳霉素碘化油乳剂微导管超选择栓塞治疗。

1.3 观察指标①评估68例患者术前瘤体直径和血供情况:血供情况根据64排DSCT扫描情况分为富血供型(动脉期强化比率≥23%)、乏血供型(动脉期强化比率<23%)[4]。②将最大瘤体直径5~10cm者纳入5~10cm组,直径>10cm者纳入>10cm组;根据血供情况分为富血供组和乏血供组。③记录68例患者介入治疗效果:于术后180天时,根据治疗后瘤体容积缩小及症状改善情况分为显效(瘤体容积缩小率>50%,症状减轻)、有效(瘤体容积缩小率为25%~50%,部分症状缓解)、无效(瘤体容积缩小率<25%,症状未改善)共3个等级,总有效率=(显效+有效)/总例数×100%[5]。④比较5~10cm组、>10cm组和富血供组、乏血供组瘤体缩小率、动脉期强化比率缩小率差异。

1.4 统计学方法计量资料以(χ-±s)表示,采用t检验;计数资料以例或百分比n(%)表示,采用χ2检验,等级资料使用Wilcoxon秩和检验,数据分析用SPSS19.0软件处理,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

2.1 68例患者术前瘤体直径和血供情况术前,68例患者最大瘤体直径5~10cm者46例(67.65%),纳入5~10cm组;直径>10cm者22例(32.35%),纳入>10cm组。富血供型39例(57.35%),纳入富血供组;乏血供型29例(42.65%),纳入乏血供组。

2.2 68例患者介入治疗效果68患者治疗显效10例(14.71%),有效35例(51.47%),无效23例(33.82%),总有效率66.18%。

2.3 5~10cm组、>10cm组瘤体缩小率、动脉期强化比率缩小率比较术后180天时,5~10cm组瘤体缩小率、动脉期强化比率缩小率均高于>10cm组(P<0.05),见表1。

表1 两组瘤体缩小率、动脉期强化比率缩小率比较(±s。%)

表1 两组瘤体缩小率、动脉期强化比率缩小率比较(±s。%)

组别 n 瘤体缩小率 动脉期强化比率缩小率5~10cm组 46 51.29±8.97 26.69±3.05>10cm组 22 28.74±5.31 17.22±2.81 t 10.888 12.277 P 0.000 0.000

2.4 富血供组、乏血供组瘤体缩小率、动脉期强化比率缩小率比较术后180天时,富血供组瘤体缩小率、动脉期强化比率缩小率均高于乏血供组(P<0.05),见表2。

表2 两组瘤体缩小率、动脉期强化比率缩小率比较(±s。%)

表2 两组瘤体缩小率、动脉期强化比率缩小率比较(±s。%)

组别 n 瘤体缩小率 动脉期强化比率缩小率富血供组 39 54.12±8.56 28.36±2.48乏血供组 29 32.08±6.11 18.12±2.94 t 11.800 15.555 P 0.000 0.000

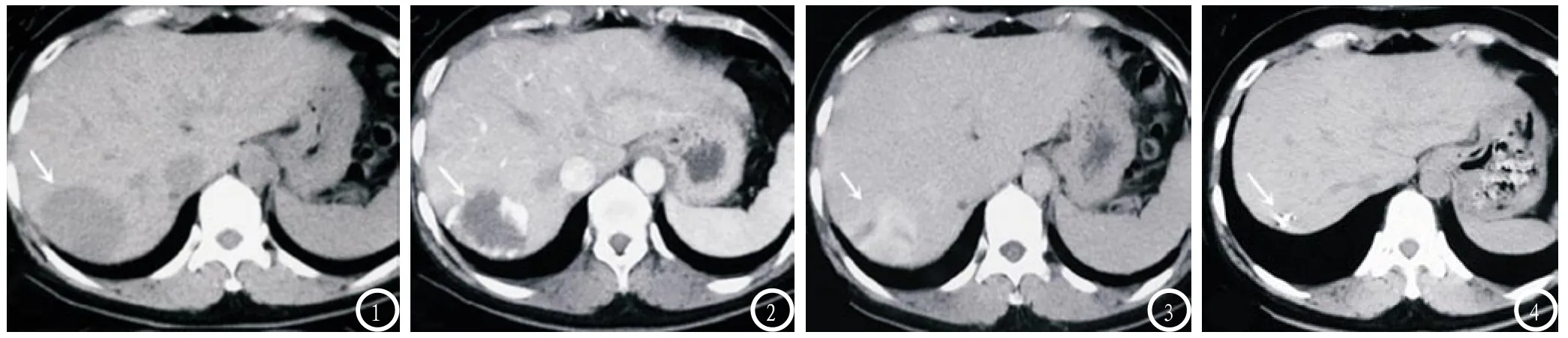

2.5 病例分析李某,男,59岁,右肝血管瘤;术前DSCT平扫可见肝右后叶一直径为6cm的低密度灶(图1),动脉期扫描则见边缘强化(图2),延迟期显示造影剂填充于病灶内部(图3);经栓塞介入术治疗180d后,发现病灶叫术前明显缩小(图4)。

3 讨 论

肝血管瘤的供血情况一直在学术界存在争议,部分学者认为肝血管瘤血供单纯来自肝动脉,也有学者表示,肝血管瘤不仅来自肝动脉,门静脉也参与其血供[6]。因此,行栓塞介入治疗前,探析肝脏血管走形有其必要性。目前,肝血管瘤的介入治疗适应症多局限于瘤体大小,普遍认为较大瘤体含多支动脉供血,部分供血血管在造影下难以被发现,造成介入术后侧支血管形成,治疗效果不佳[7]。近年来,临床研究发现,直径较小的肝血管瘤也可能出现乏血供现象,肝动脉栓塞时碘油沉积不佳,不能获得良好的介入治疗效果[8]。故介入治疗前评估肝血管瘤血供情况有其必要性。对此,本研究就DSCT三期动态增强扫描对肝血管瘤介入治疗的指导效果展开分析,以评估DSCT在肝血管瘤诊疗中的应用价值。

图1-4 为同一患者DSCT图片。图1-图3 为术前影像图片,图4 为术后影像图片。

本研究结果显示,68例最大瘤体直径5~14cm的肝血管瘤介入治疗总有效率为66.18%。提示,栓塞介入术对于瘤体直径5~14cm者也具有较好的治疗效果。另外,5~10cm组瘤体缩小率高于>10cm组。说明瘤体较大者介入治疗效果更佳,与既往研究结果一致[9]。且5~10cm组动脉期强化比率缩小率也高于>10cm组。分析其原因可能与较小的瘤体中纤维间隔较少,使其对栓塞剂沉积的影响降低,保证栓塞完全,使瘤体血供显著减少有关。

除上述结论外,本研究还发现,富血供组瘤体缩小率、动脉期强化比率缩小率均高于乏血供组。究其原因可能与富血供血管瘤可因血供丰富而对碘化油产生虹吸作用,促进碘化油在病灶内沉积,充分阻断其血供,使瘤体显著缩小有关。且富血供血管瘤对碘化油的虹吸作用也能避免碘化油进入胆道及肝动脉周围血管,减少误栓相关并发症,提升介入治疗安全性。这也提示,DSCT可通过平扫评估瘤体直径,并利用三期动态增强扫描观察瘤体血供情况,而预测介入治疗效果,为肝脏血管瘤的介入治疗提供指导意见。

综上所述,DSCT可利用其平扫和三期动态增强扫描,评估肝脏血管瘤瘤体直径及血供情况,预测介入治疗效果,为临床及时选择合适疗法提供指导依据。