2004-2016永修县土地利用变化及驱动因素分析

谢文 赖聪 郭熙 匡丽花

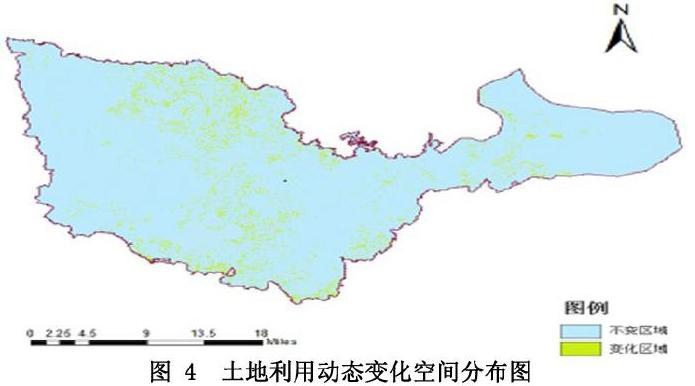

摘 要:本文基于2004年和2015年两期土地利用遥感影像解译数据,结合GIS空间分析法,从土地利用动态度变化、转移矩阵和空间变化3个方面定量与定性相结合,分析了永修县2004-2015年土地利用变化的时空变化特征。结果表明:(1)永修县在研究期间土地利用组合方式未发生明显变化,土地利用组合方式以林地、耕地和建设用地为主,占县域土地总面积的70%以上。(2)不同土地利用类型数量变化特征差异明显,2004-2015年间永修县土地利用类型动态度强弱依次是园地>建设用地>林地>耕地>未利用地>草地。(3)土地利用类型动态变化的空间分异特征明显,受区位与经济驱动因素影响,永修县中部主城区未发生明显变化,西北部、西南部和环鄱阳湖区域均发生不同程度的变化,其中西北部变化区域面积最大,集中在柘林镇、三溪桥镇、虬津镇等区域。

关键词:土地利用变化;定量分析;空间分析;永修县

中图分类号:P284 文献标识码:A 文章编号:1672-9129(2019)13-0055-03

Abstract:Based on GIS spatial analysis techniques and land use data of Yongxiu in 2004, 2015 which wre interpreted by remote sensing images, this study analyzed the spatio-temporal characteristics of land use changes in Yongxin during 2004-2015 from three sides including the land use dynamics change, the transition matrix and the spatial change which include quantitative and qualitative aspects. The results showed as follows: (1) There was no significant change in the combination of land use in Yongxiu County during the study period, and the land use combination mode was dominated by forest land, cultivated land and construction land, accounting for more than 70% of the total land area of the county area. (2) The change characteristics of different land use types are obvious, and the dynamic degree of land use type in Yongxiu County between 2004 and 2015 was the parkland, construction land, forest land and unused grassland. (3) The spatial difference characteristics are obvious of the dynamic change of land use , influenced by the location and economic drivers, the main urban area in Yongxiu County has not changed significantly, and the northwest, southwest and the surrounding Poyang Lake area have all changed to varying degrees, including the largest area of change in the northwest, concentrated in the areas such as Zhelin Town, Sanxiqiao Town and Qiujin Town.

Key words: Land use change; Quantitative analysis; Spatial analysis; Yongxiu county

土地是地球陸地表面一定立体空间内的气候、土壤、植被、地质地貌、水文等组成的自然历史综合体[1]。土地利用是人与自然交叉最为紧密的环节,能直观反映人类活动对自然环境的影响[2]。人类对土地的利用方式、利用程度、利用效果不仅影响人类本身,也对周围环境和土地生态系统中的其它物种造成影响。土地利用变化能很好地反映社会经济发展历程,是人类活动最为显著的表现形式[3]。因此,研究区域土地利用结构及土地利用的动态变化对深刻认识区域生态环境、平衡区域经济和生态环境的协调发展具有重要意义,为社会经济发展服务、认清区域土地利用的特点及其变化过程和预测未来土地利用的方向也发挥关键作用。本文以江西省永修县为研究区,根据2004-2015年永修县遥感监测资料和实地调查资料,系统分析了2004-2015年永修县土地利用动态变化特征,揭示永修县土地利用的动态变化特点,为制定科学合理的土地利用规划和土地利用政策提供依据。

1 研究区概况与数据处理

1.1 研究区概况。永修县隶属于江西省九江市,位于江西省北部,九江市南部,县辖11个镇、4个乡。县境内地势西高东低,呈梯级分布,南九公路(105国道)以西多为山地,主要有九岭山脉东端的云山和杨岭山等,最高峰海拔969米。京九铁路以东为河湖冲积平原,海拔在30米以下,中部沿南九公路两侧,丘陵交错。主要河流有修河、潦河,两河自西向东流经县境注入鄱阳湖。县境内湖泊密布,河港纵横。矿产资源丰富,含有锑、铜、钒、河沙等矿产资源,尤其以钒矿和河沙资源最为丰富,蕴藏量大,品质优良。

1.2 数据的获取与处理。

(1) 数据的获取。本文所用数据来自中国科学院资源环境科学数据中心,以Landsat TM/ETM遥感影像为主要数据源,分别为2004年永修县landsat7 ETM SLC-off影像和2015年永修县landsat7 ETM SLC-off影像,遥感影像的分辨率为中分辨率(30米);Google Earth中的高分辨率影像。影像已经过几何校正和辐射校正,云量较少。本文采用envi中的去云补丁haze tool进行去云操作后可直接采用。非遥感影像资料包括2004年至2015年九江市统计年鉴和永修县统计年鉴、统计公报,及用于影像裁剪操作的永修县行政区划图、第二次土地利用调查的土地利用现状图等矢量数据。

(2)遥感数据的处理。遥感影像处理主要通过人机交互目视解译法,辅助1:5万土地利用现状图为参考完成。影像处理的主要步骤包括去除影像坏条带、云层去除、图像增强、图像镶嵌和图像裁剪,处理后结合Google earth中的高分辨率影像和2017年《土地利用现状分类》国家标准、永修县2004年土地利用分类和2015年土地利用分类,将研究区划分为耕地、园地、林地、草地、建设用地、水域、未利用地(包括沙地、内陆滩涂等)七类用地。遥感影像分类后处理的主要步骤包括小斑块去除、局部修改、更改类别颜色、分类叠加、分类统计、精度分析等。本文采用的精度评价方法为kappa系数,即通过envi5.3中的Kappa指数来计算分类精度。对2004年和2015年两期遥感影像进行精度评价,得出的Kappa系数分别是0.8571和0.8746,满足研究精度要求。分类结果见图1、2。

2 研究方法

2.1 土地利用统计变化分析。

(1)土地利用变化幅度。土地利用变化幅度(R)是某类用地在面积上的时空变化,反映不同结构形态和变化趋势在总量上的差异[4],计算公式为

(2)土地利用动态度。

土地利用动态度是用来定量研究某一土地类型数量变化的指标,可以反映土地利用类型的变化幅度和变化速度,可用来表达区域土地利用变化的剧烈程度、预测未来土地变化趋势及反映土地利用变化速率的区域差异[5]。土地利用动态度包括单一土地利用动态度和综合土地利用动态度两类。

单一土地利用动态度(K)可定量描述某种土地利用类型在时间序列内的变化速度,值为负时,说明该类用地面积减小;值为正时,说明该类用地面积增加,值越小表明土地利用变化速度越慢,反之越快[4]。计算公式为

综合土地利用动态度(K′)反映的是研究区内所有土地利用类型在研究期内的总体变化情况[6,7]。计算公式为

(3) 土地利用转移矩阵。

土地转移矩阵是不同类型土地间相互转移面积的概率组成的矩阵,反映的一个时间内一种土地利用类型转为另一种土地利用类型的数量,可反映不同土地利用类型间转换的数量、去向及来源,包括一个特定区域的静态时间点土地利用类型数据结构特征,是体系与体系状态转移的一种定量表达[8,9]。公式为

2.2 土地利用空间变化分析。

为更加直观地表现研究区域在研究期内土地利用的空间变化特征,对其进行土地利用空间动态变化分析,本文利用arcgis中的空间分析工具对研究期初和研究期末的土地利用现状图进行叠置处理,对研究区在研究期内土地利用的空间变化进行分析。

3 结果分析

3.1 土地利用统计变化分析。

(1)土地利用地类变化。

通过统计解译后的图1和图2的各土地利用类型的面积数据,计算各地类土地利用变化幅度(表1)和各地类面积占研究区面积的比重(见图3),根据表1,2004-2015年永修县园地与建设用地面积均增大,耕地、林地及未利用地均有不同程度的减少,草地面积几乎不变。从图3中可以看出,永修县研究期内,林地占研究区面积比重最大,未利用地次之,草地最小;2004-2015年永修县园地增加幅度最大为3.6%,林地减少幅度最大,为3.87%,其他地类变化幅度不大。综上所述,2004-2015年,虽然林地占比所有减少,但仍然是优势地类,所占研究区总面积的比重最大,其次是未利用地,说明永修县土地结构优化不明显,土地利用潜力仍然很大。

(2)单一土地利用动态度分析。

单一土地利用动态度反映的是研究区某种土地利用类型在研究期内的变化情况。根据公式(2),可得到永修县2004-2015年的单一土地利用动态度(见表2),其中,正值反映的是某地类的面积增加,反之则减小;因此,可采用绝对值分析,绝对值越大说明该地类转化数量越多,变化相对剧烈,反之则状态相对稳定。

通过表2可知,永修县2004至2015年间增加速率最快的土地利用类型为园地,其变化速率为23.31%,其次为建设用地,其变化速率为2.68%。造成这一动态变化的原因为研究期间永修县受农业现代化目标和产业兴农政策影响,柑橘种植产业快速兴起,促使园地需求快速增长,社会经济快速发展促使建设用地需求快速增长。

研究期间,减少速率最快的土地利用类型为林地,其变化速率为-0.9%,其次为耕地和未利用地,其变化速率分别为-0.44%和-0.37%。造成这一动态变化的原因为农业产业结构调整,将部分灌木林地按照规划建设成为种植园地、建设占用耕地和未利用地开发。

变化速率最小的土地利用類型为草地,其变化速率仅为-0.003%,原因在于永修县草地面积基数小,占土地总面积的比重不足百分之一,且多数为质量不高的其他草地,较少纳入垦殖范围。

综上所述,永修县在2004至2015年间建设用地和园地面积总量上呈增加趋势,耕地、林地、草地和未利用地面积总量减少。

(3)综合土地利用动态度分析。

综合土地利用动态度反映的是宏观上研究区整体的土地利用变化在研究期内的剧烈程度。根据公式(3),可计算得到永修县2004-2015年的综合土地利用动态度为0.55%。参考刘纪远[10]的土地利用动态度划分标准,将土地利用时间动态特征划分为:极缓慢变化型(0-3%)、慢速变化型(4-12%)、快速变化型(13-20%)和急剧变化型(21-24%)四种类型,可以看出,永修县的综合土地利用动态度为极缓慢变化型,说明2004-2015年间,永修县的发展变化不明显,还具有很大的发展潜力。

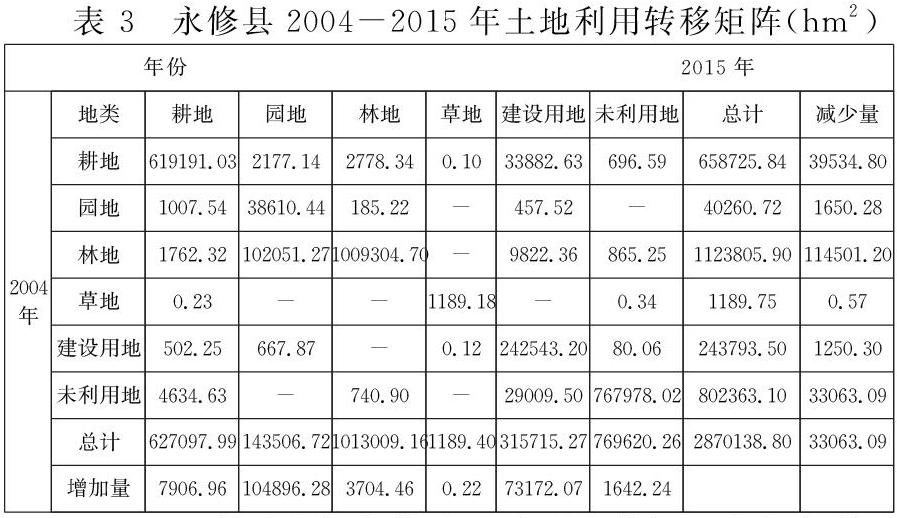

(4)土地利用类型的转化分析。

土地利用转移矩阵能全面直观地反映区域内各土地利用类型变化的结构特征和用地类型的发展方向,揭示土地利用格局的时空演化过程[11,12]。根据公式(4)可以得到永修县2004-2015年土地利用转移矩阵(表3)。从表中可以看出,永修县2004-2015年间面积有所增加的地类分别是建设用地和园地,面积分别增加71921.78公顷和103246公顷。新增建设用地的来源主要是耕地和未利用地。这一情况说明永修县新增建设主要以占用城镇周边和交通沿线的耕地和县域内的空闲地和荒草地等未利用土地为主。其结果是造成耕地、尤其是优质耕地的迅速减少。新增园地来源主要是农业产业结构调整,其中由林地转换为园地面积102051.27公顷,占新增园地面积的97.3%。永修县在2004年至2015年园地面积大幅增长,增长率为256.44%。园地面积大幅增长的原因是该县抓住被列为全省财政支农整合试点县的契机,利用本地自然条件优势,大力发展柑橘产业,将荒山和村庄附近的灌木林地改造成为高产的优质柑橘园地。

永修县2004-2015年间耕地净减少4.8%,净减少面积为31627.84公顷,其中建设占用33882.63公顷,退耕还园和退耕还林面积分别为2177.14公顷和2778.34公顷,受洪水、泥石流等自然灾害以及人为灾害的影响,耕地灾毁面积和为响应鄱阳湖生态保护要求,退耕还湖面积共计696.59公顷。耕地增加面积为7906.96公顷,主要来源为未利用地开发,增加耕地面积4634.63公顷,次要来源为农业产业结构调整和建设用地整理、复垦,增加耕地面积分别为2769.86公顷和502.25公顷。

永修县2004-2015年间林地、未利用地、草地面积分别减少110796.74公顷、0.35公顷、32742.84公顷。期内减少的林地主要去向为园地和建设用地,少部分转换为耕地和未利用地。未利用地减少4.08%,主要去向为耕地和建设用地,该县将鄱阳湖周边的部分内陆滩涂改造为水田,发展稻鳖、稻虾、稻蟹等综合种养经营。该县草地面积较少,仅占土地总面积的0.04%。在2004至2015年间,该县草地变化面积仅为0.79公顷,该地类较为稳定。

3.2 土地利用空间变化及驱动因素分析。

本文在利用土地利用转移矩阵和土地利用动态度对永修县2004年至2015年土地利用类型数量动态变化的基础上,为了更加直观地表现研究区域在研究期间土地利用的空间变化特征,对其进行土地利用空间动态变化分析。本文利用arcgis中的空间分析工具对2004年和2015年两幅土地利用现状图进行叠置分析,得出永修县在该期间土地利用动态变化空间分布图,如图4所示。

从图4可以看出,永修县在2004-2015年间土地利用类型发生变化的区域主要是西北部和西南部,其次是环鄱阳湖区域。

永修县中部地区是贯穿县域的两大水系修河和潦河的交汇处,地势平坦、交通便利、人口密集,因其得天独厚的区位优势成为县域的行政、经济中心,建设用地集中分布,在研究期间土地利用类型基本维持现状,城区主要向西北方向扩展。另外,随着旅游业在全国范围内的兴起和人均生活水平的提高,位于永修县和武宁县境内的庐山西海风景区作为国家4A级景区,依靠其秀美的风光吸引全国各地游客慕名而来。旅游产业的发展也带动了永修县西北部环柘林湖区域社会经济的发展,建设用地需求增长,土地利用类型发生相应变化。因此,建设用地增长主要集中区域为西北部。

永修县西北部土地利用类型变化区域占比较大的另一重要因素是柑橘产业的壮大。位于永修县西北部的柘林镇易家河村作为柑橘生产基地,成立了果业开发有限责任公司和柑橘产业合作社,并抓住永修县成为全省财政支农整合试点县的契机,积极整合财政资金和社会资金发展柑橘产业,周边荒山、灌木林地被改造成为柑橘种植园地,园地面积增长迅速。因此,土地利用类型变化区域面积较大。西南区域土地利用类型发生变化的原因与西北部相似,主要是城区扩张和柑橘种植园地面积扩大。

2008年鄱阳湖生态经济区正式成立,永修县作为鄱阳湖生态经济区的组成部分, 承担着保护鄱阳湖生态功能保护区和建设长江中下游水生态安全保障区的责任。因此,在2004-2015年间永修县东部环鄱阳湖区域土地利用类型发生变化,主要是退耕还湖以落实鄱阳湖生态保护的重任。

4 结论

本文以2004-2015年遥感解译数据为基础,结合统计年鉴及其他相关社会经济资料,综合运用土地利用理论和GIS空间分析与制图输出技术,从数量和空间上对永修县2004-2015年的土地利用动态变化特征和规律进行分析,得出以下结论:

(1)土地利用组合方式未发生明显变化。

总体数量上,永修县2004-2015年间土地利用组合方式以林地、耕地和建设用地为主,占县域土地总面积的70%以上。园地和建设用地面积持续增长,园地面积由研究期初的40260.72公顷增长至研究期末的143506.72公顷,增长率高达256.44%。建設用地面积由研究期初的243793.50 公顷增长至研究期末的315715.27公顷,增长率为29.5%。耕地、林地和未利用地面积呈下降趋势,其中林地面积减少量最大,减少面积为110796.74公顷,林地面积下降率为9.86%。耕地减少面积为31627.84 公顷,下降率为4.8%。草地面积小幅下降,减少面积为0.35公顷,下降率不足百分之一。

(2)不同土地利用类型数量变化特征差异明显。

永修县在2004-2015年间土地利用类型动态度强弱依次是园地>建设用地>林地>耕地>未利用地>草地。其中,园地和建设用地变化速率最大,园地变化速率为23.31,建设用地变化速率为2.68。其次为林地和耕地,变化速率分别为-0.9和-0.44。未利用地和草地变化速率最低,分别为-0.37和-0.003。

(3)土地利用类型动态变化的空间分异特征明显。

受区位与经济驱动因素的影响,主城区即永修县中部地区未发生变化,永修县西北部、西南部和环鄱阳湖区域均发生不同程度的变化,其中西北部变化区域面积最大,集中在柘林镇、三溪桥镇、虬津镇等区域。

综上所述,永修县2004-2015年间土地利用组合方式未发生明显变化,不同土地利用类型数量变化特征差异明显,土地利用类型动态变化的空间分异特征明显。

参考文献:

[1]李丹,梅晓丹,张玉娟,等.绥芬河市土地利用变化的时空格局研究[J].测绘科学,2019,44(03):78-85.

[2]HA Mooney,A Duraiappah.A Larigauderie. Evolution of natural and social science interactions in global change research programs[J].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2013,110(Suppl 1):3665-3672.

[3] 龙花楼,王文杰,翟刚,等.安徽省土地利用变化及驱动力分析[J].长江流域资源与环境,2002,11(6): 526-530.

[4]刘悦. 2003-2015陈寨土地利用变化及驱动力因素分析[J].黑龙江工程学院学报,2019,33(3):40-45.

[5]许玉凤, 陈宸,陈洪升.2001-2013年云贵高原土地利用动态变化分析[J].中国水土保持,2018,(11):44-48.

[6] 楊俊,单灵芝,席建超,等.南四湖湿地土地利用格局演变与生态效应[J].资源科学,2014,36(4):856-864.

[7]Zhang Hebing, Zhang Xiaohu.Land use structural optimization of Lilin based on GMOP-ESV[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of Society of China, 2011,21.

[8] 史培军,宫鹏,李晓兵,等.土地利用/覆被变化研究的方法与实践[M].北京: 科学出版社,2000:56-68.

[9]王国玲,李艳红,苏志珠,等.2008-2013年晋北地区土地利用/覆被变化研究[J].农学学报,2019,9(5):38-43.

[10] 刘纪远,dis.iogac.on, 布和敖斯尔.中国土地利用变化现代过程时空特征的研究-基于卫星遥感数据[J].第四纪研究,2000(3):229-239.

[11] 乔伟峰,盛业华,方斌,等.基于转移矩阵的高度城市化区域土地利用演变信息挖掘-以江苏省苏州市为例[J].地理研究,2013,32(8):1497-1507.

[12] 鲁春阳,齐磊刚,桑超杰.土地利用变化的数学模型解析[J]. 资源开发与市场,2007(01):25-27.

作者简介:谢文(1978-),女, 江西上高人,讲师,博士研究生,主要从事土地资源信息技术研究