感统训练对儿童行为影响的研究

◆

(广州市康纳学校)

一、前言

(一)选题目的

随着社会认识和医疗水平的不断提高,除了少年儿童体质问题引人关注以外,一种特殊的“时代病”——感觉统合能力失调,也越来越被社会所认识。感觉统合失调的儿童通常无法有效组织感觉信息,导致其出现触觉障碍、本体障碍、前庭平衡障碍、语言障碍、空间及听觉障碍等。这些障碍十分不利于儿童个体的健康发展,并且容易产生持久、广泛的不良影响。若果不能对感觉统合失调的儿童进行及时矫正,最终可能会导致其出现不同程度的行为问题、情绪障碍、学习困难及人际关系障碍等。

综合现状分析,少年儿童时期正是实施正向干预的良好时机,为了更好地促进儿童身体的健康发展,极有必要通过感觉统合训练和正确的行为指导,促进其大肌肉运动能力和运动策划能力的提升,改善情绪和社会交往能力,提高心理机能发展,使其社会适应能力不断提高,尽可能地减少学习和生活上的障碍。

(二)选题意义

近几年,我国青少年儿童体质不断下滑,儿童的健康问题成了热点问题,备受社会的关注。本研究主要运用单一被试的研究方法,研究感觉统合训练对感觉统合失调儿童的行为影响,考察感觉统合能力与儿童行为问题之间的关系。同时,为感觉统合失调儿童的矫正和康复提供参考,也为其制定合理有效的干预方案提供参考依据。

(三)研究任务

通过对一名年龄为3岁的幼儿园在读儿童的感觉统合失调情况数据进行个案研究,把研究对象失调行为的类别、发生次数等指标进行差异性统计分析,针对分析结果提出科学有效的建议和对策。

二、研究对象与方法

(一)研究对象

研究对象小林:女,3岁4个月,幼儿园在读学生。父母及家庭成员均无遗传病史,家庭成员关系良好。主要照料者是外公和外婆,采取过于保护的教养方式,基本饮食、穿衣、洗漱等都包办代劳。母亲反映其感觉统合可能存在异常,小林在幼儿时期出现语言、认知、身体运动、生活自理等各方面的发育与同龄人相比稍显落后。

(二)研究方法

1.文献资料研究法

通过在国内外期刊网进行查阅,以“感觉统合失调”“感觉统合训练”“行为问题”等中文关键字进行精确搜索,收集、积累了有关文献资料,并对已有的研究成果进行了归纳、分析和总结,为研究的设计和论证提供了充分的理论依据。

2.单一被试法

采用单一被试研究法进行研究,实验研究设计为A1-B-A2,其中A1是为期5天的基线期,B是为期20天的感觉统合训练干预期,A2是5天的维持观察期。主要观察内容为被试的感统失调行为发生的次数。

三、研究设计与过程

研究采用单一被试研究法,实验研究设计为基线期A1——干预期B——维持期A2。

(一)基线期

基线期A1为期5天,主要任务有三项:首先,前测感觉统合能力。使用《感觉信息量表》对被试个案的感觉统合能力进行评估,并记录各项指标分数,分析感统失调情况,并确定需要干预的目标行为,作为个案感觉统合能力的前测数据。其次,观察目标行为。使用自编《ABC行为量表》对被试个案进行观察,主要记录目标行为出现的发生次数和平均维持时间,以工作日为观察日。最后,初步形成干预方案。结合日常观察和前测结果,初步形成对被试个案感觉统合失调的干预方案。

通过与班主任教师、家长的访谈和现场观察,运用《感觉信息量表》将该被试感觉统合基本能力进行前测,结果显示:在触觉、前庭平衡以及本体感觉信息处理方面均存在不同程度的偏差。

研究中主要针对被试儿童走路摇晃作为目标行为进行观察。结合感觉统合能力前测结果,目标行为的产生原因主要是前庭平衡失调导致平衡能力不足。在基线期,走路摇晃平均次数为10.8(±1.3)(详细见图1)。

结合前测数据和目标行为的观测,初步拟定出针对被试儿童感统失调情况的干预实施方案。方案涉及训练项目、训练时间、训练强度、辅助方式等方面,考虑到被试儿童感统失调属于感觉信息接收及调节障碍,所以在训练类别上主要针对前庭平衡觉和本体觉,同时遵循维持较长时间单项训练重复感觉刺激的原则。

(二)干预期

干预期B为期20天,主要以感觉统合训练为干预手段,干预期内主要任务有两项:首先,继续观察并记录目标行为。记录方式、观察时间与基线期相同。其次,实施干预方案。结合被试儿童感统能力评估结果,制定合适的训练方案并按计划进行干预,且在干预期结束后使用《感觉信息量表》对被试儿童进行后测,以检测训练的有效性。

在干预期内执行对被试儿童的感统训练干预方案,训练目标:提高被试儿童的感觉统合能力,重点提高前庭平衡觉和本体感觉整合能力;训练时间:周一到周五居家训练时间30分钟/天,周六日居家训练为60分钟/天;训练形式:1对1个训,由专业的康复治疗师负责指导,母亲按照训练计划进行居家训练;训练内容:每次训练的项目活动以单项训练重复感觉刺激为主,重点针对前庭平衡和本体进行开展;训练项目:跳弹床、单脚跳、推小车、跳羊角球、下蹲走、下蹲起立等。

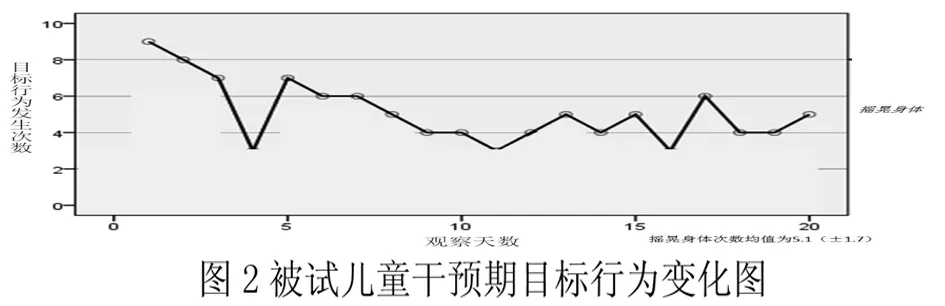

在干预期内记录被被试儿童目标行为摇晃身体平均次数为5.1(±1.7)。同时,在干预结束后马上运用《感觉信息量表》进行后测(详细见图2)。

(三)维持期

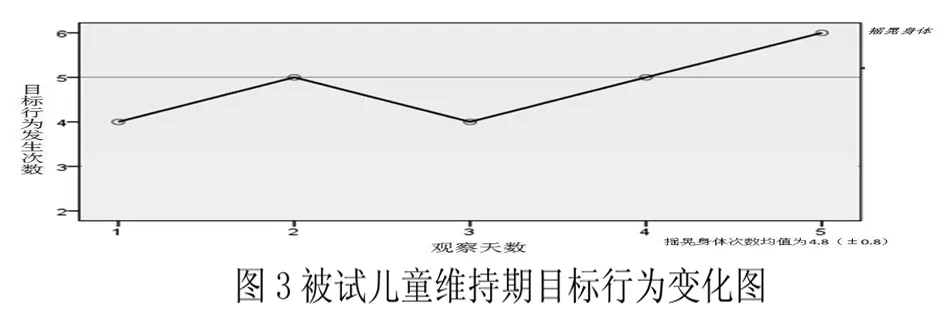

维持期A2为期5天,主要任务是继续观察被试儿童目标行为发生的次数,并做相应的记录,观察方式同基线期和干预期,维持期停止感统训练干预。被试儿童在维持期内目标行为摇晃身体平均次数为4.8(±0.8)(详细见图3)。

四、研究结果

(一)感觉统合能力前测与后测数据对比分析

通过对被试儿童感觉统合能力进行干预前、后的评估数据进行分析,可看出前测数据和后测数据存在显著性差异(p值<0.05)。各个检核类别所得分数有所提高,偏差程度有所减少,其中前庭平衡觉和本体觉提升较为明显,分数分别提高幅度为13分和11分,偏差程度分别减少1.45和1.31。被试儿童的感觉统合能力有一定程度得到提升(详细见表1)。

(二)各阶段数据进行自相关检验

若数据自相关(|Bartlett|≥1)即数据是非随机的,则说明数据呈一定的变化趋势,随着时间的变化,数据会发生变化。若数据自相关(|Bartlett|<1)即数据是随机的,则说明数据没有呈现变化趋势,不会随时间的变化而发生变化,便可对各期数据进行差异的显著性检验。被试儿童目标行为总次数在基线期、干预期、维持期的|Bartlett|比值均<1,说明数据是随机的,不会随时间的变化而变化(详细见表2)。

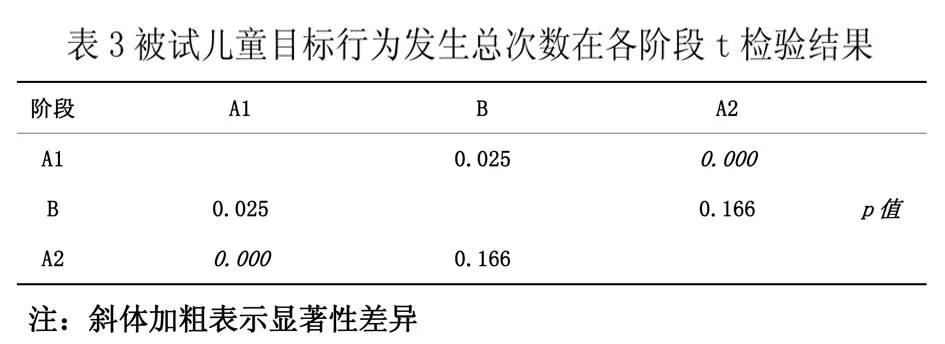

(三)各阶段数据进行T检验

通过对各阶段目标行为发生次数进行T检验分析,基线期A1和维持期A2中目标行为摇晃身体和来回跑动两组数据之间存在显著性差异(摇晃身体和来回跑动p值均<0.05),而干预期B和维持期A2两组数据之间无显著性差异(摇晃身体和来回跑动p值均>0.05)。结果说明,当撤销一次干预后,目标行为发生次数仍保护或低于干预期B时的水平,干预效果有效并有延时作用。被试儿童在干预期前后每天目标行为发生次数有显著改善(详细见表3)。

五、讨论与建议

(一)讨论

经过20天的感觉统合训练,被试儿童的感觉统合能力得到了明显的改善,其中其前庭平衡和本体觉对于外部刺激而做出的适应性反应的能力逐步提升。目标行为走路摇晃的次数在干预后呈现下降的趋势,同时也能维持至维持期。

感觉统合失调导致儿童感觉信息接收紊乱,不能有效地接收和整合外部信息刺激,导致出现前庭平衡失调的情况。同时,感统失调也使其情绪焦虑,难以把注意力集中到生活和学习当中去。感觉统合训练能够在一定程度上儿童的情绪、行为、运动能力等问题。

(二)建议

1.正确对待儿童感觉统合失调问题

儿童大部分的行为问题都可能与感觉输入异常有关,当其表现出异常行为的时候很有可能就提示他们缺乏某种相应的感觉刺激。因此,作为教师或者家长都应该重视这类型情况的发生,而不能简单地使用行为矫正的原理其进行强化或消退。毕竟,感觉刺激的需求属于生理性的需求,更多地需要正确的方式和渠道进行接收和输出。

2.正确营造感统训练氛围

教师和家长要根据孩子的实际能力,积极地制定合适的康复计划,并要尽可能营造轻松、和谐、有趣的训练环境,使孩子们能在愉悦的环境下进行康复训练。另外。正确使用结构化的方法有利于降低孩子们的焦虑,如制定好时间表、训练表、奖励表等,培养他们的正确训练习惯。切莫给与孩子太多的压力,是其感到焦虑烦躁,这样反而会适得其反。

3.正确合理设置感统训练课程

研究表明,感觉统合训练确实能够对儿童的行为产生积极的影响,不仅可以矫正不当的行为,同时也能提升其他方面的能力。一节成功的感觉统合训练课并不是追求训练项目完成与否,而是尽可能地诱发出儿童更多的适应性行为的产生,从而改善其感觉统合的能力。