贵州省医学生非理性信念与社交焦虑的相关性研究

彭 彪,李 红,李国秀

(贵州医科大学a.大学生心理健康教育与咨询中心,b.护理学院,c.医学人文学院,贵阳 550025)

社交焦虑是指处于一种或多种人际处境中,个体所产生的忧虑、紧张不安或害怕恐惧的一种情绪行为。其具体行为表现有:害怕与人对视,害怕被人注视,害怕自己在人前有丢面子的举动,怕当着别人的面吃饭、书写等。社交焦虑影响人们的正常学习与人际交往[1]。流行病学研究发现,社交焦虑从儿童发育期到青春期有显著增长的趋势,特别是作为社交焦虑重要特征的对社会评价的恐惧主要是在青春期出现。另外,跨文化研究表明,亚洲国家这一现象尤其严重,大学生容易出现社交焦虑的症状[2],大学生面临学业与就业的压力,人际交往问题从而导致了严重的社交焦虑障碍。

社交焦虑的起因比较复杂,它既有外在因素的影响,也受个体主体因素的影响,对于社交焦虑的起因,国内外有许多学者有不同的解释。

新精神分析学派强调受文化影响的早年经历,如霍尼认为社交焦虑产生于童年期的不安全感、不被喜欢感或者不被重视感,个体因此采取迎合、对抗或远离人群的方式应对[3]。

行为主义学派认为焦虑是通过经典条件反射习得的。社交焦虑是由于个体从平时接触的人(如老师、朋友或家长)那里始终得不到正强化造成的[4]。

认知理论学派认为是错误的认知导致了焦虑情绪的产生,最终导致社交回避行为[5]。认知行为疗法的创始人贝克提出了情绪障碍的认知模式,他认为认知的内容才是产生焦虑情绪的重要原因。埃利斯则认为焦虑是个体在认知过程中所形成的错误的理由以及对非理性信念的过分依赖导致的。

非理性信念是指个体意识到的和没意识到的不切实际的想法[6]。目前关于非理性信念主要有Beck 和Ellis 的观点。认知疗法的创始人贝克认为引起心理问题的原因是从生活中的事件中产生的,比如一些错误的推断,片面的看待事物,和不能妥善的区分现实与理想等等。贝克提出了常见的认知歪曲的六种形式:(1)任意的推断,指没有证据或者证据不足的情况下作出结论;(2)选择性概括,即以偏概全,用事物的某一个部分来代替整体;(3)过分引申,即从个别事件来做出一般的结论;(4)放大和缩小,即事件的歪曲反应,表现为放大或者缩小对事物的看法;(5)个性化,即把一切事件都认为与自己有关,不管是内在的或者是外在的,事件本身与自己无关;(6)二分法思维,即“全”或“无”思维,非黑即白,认为事物要么全对,要么全错[7]。贝克认为,人之所以会出现情绪障碍就是因为出现了这些认知歪曲。

Ellis 认为,人的情绪来自人对所遭遇的事情的信念、评价、解释或哲学观点,而非来自事情本身。这些不合理与不正确的信念常构成引起不良情绪反应、并由此产生适应不良行为和心理障碍的直接原因。

国内关于社交焦虑的研究很多,但对于社交焦虑与非理性信念研究较少,从以往的研究中可以发现,过去有关社交焦虑的研究主要集中在与自我认知、人际归因、社会技能等因素的关系研究,大都是以普通大学生为被试,很少有对医学生的社交焦虑状况进行过考察。所以,本研究对贵州省医学生进行调查,拟探讨该地区医学生社交焦虑的现状及其与非理性信念的关系,以期为改善贵州省医学生社交焦虑提供帮助。

一、研究方法

(一)对象

采取随机抽样的方法,在贵州省三所医学本科院校选取被试,共发放980 份问卷,回收957份,回收率为97%,严格剔除无效卷后,获有效问卷922 份,有效回收率为94%,样本的情况见表1。

表1 被试样本情况一览表(N=922)

(二)研究工具

1.交往焦虑量表(IAS)

交往焦虑量表(IAS)由Leary 于1983 年编制,主要用于评定独立于行为之外的主观社交焦虑体验的倾向,能够很好的反映个体社交焦虑状况。IAS 由15 个自陈式条目组成,该量表的选择标准是涉及主观焦虑或其反面和及时的社交场合。该量表的信度为0.81,效度为0.71[8]。

2.非理性信念评定量表

采用肖汉仕等编制的非理性信念量表。该量表由40 个项目组成,有四个维度:欲求可能性、感知准确性、思维合理性和应付理智性。每个维度包含10 个题目。该量表的内部一致性系数为0.90,重测信度为0.83[9]。在大学生群体中,该问卷内部一致性系数为0.898。

(三)统计分析方法

采用SPSS23.0、excel 对数据进行统计处理。使用t 检验/方差分析考察两组或者多组之间的量表得分差异,使用皮尔逊相关法分析社交焦虑与非理性信念四个维度之间的相关,使用多元回归分析探究非理性信念对社交焦虑的预测作用。

二、结果分析

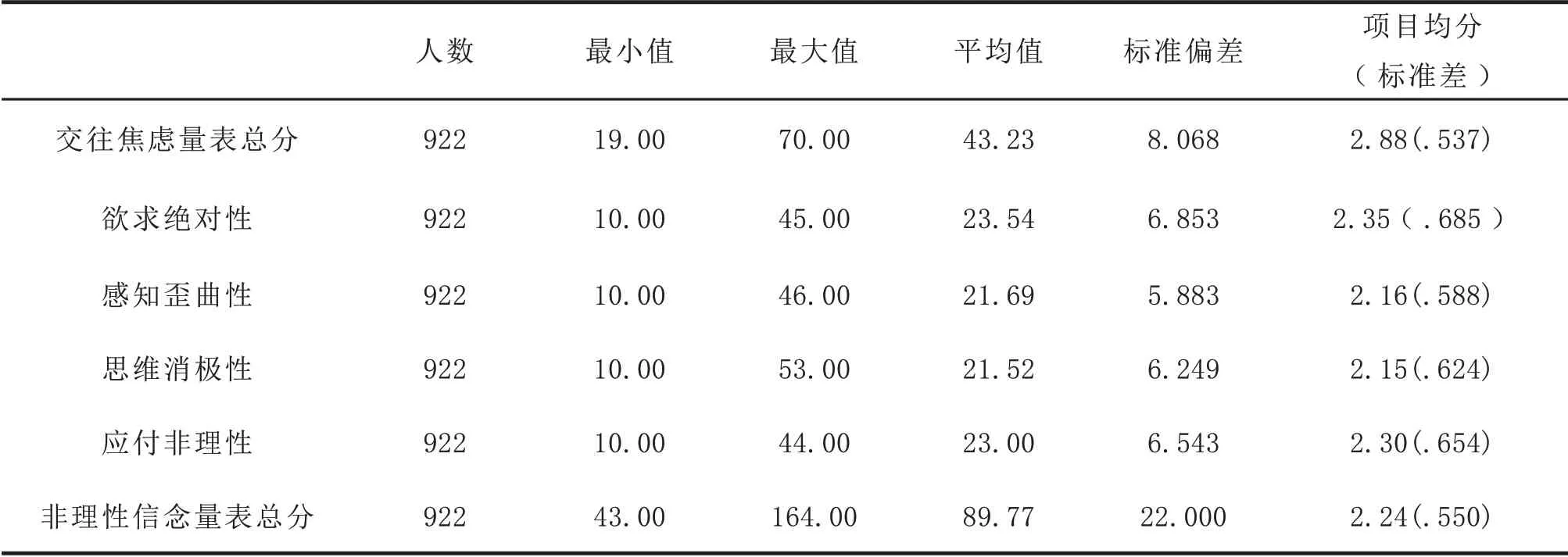

(一)各变量的描述性统计

对922 名被试在交往焦虑,非理性信念中的欲求绝对性、感知歪曲性、思维消极性、应付非理性变量上的得分进行描述性统计,结果如表2 所示。

表2 各变量的描述性分析

从表2 中可以看出,922 名被试在交往焦虑量表的平均值为43.23,采用单样本t 检验考察了其与常模平均分为38.9,标准差为9.7 之间存在显著的差异(t=16.327,p=0.000),表明此次调查对象的社交焦虑得分要显著高于常模。对于非理性信念量表,从各个维度项目均值可以看出,其得分都在20-30 之间,且欲求绝对性均值最高,其次是应付非理性、感知歪曲性,而思维消极性均值最低。

(二)贵州省医学生社交焦虑的基本状况

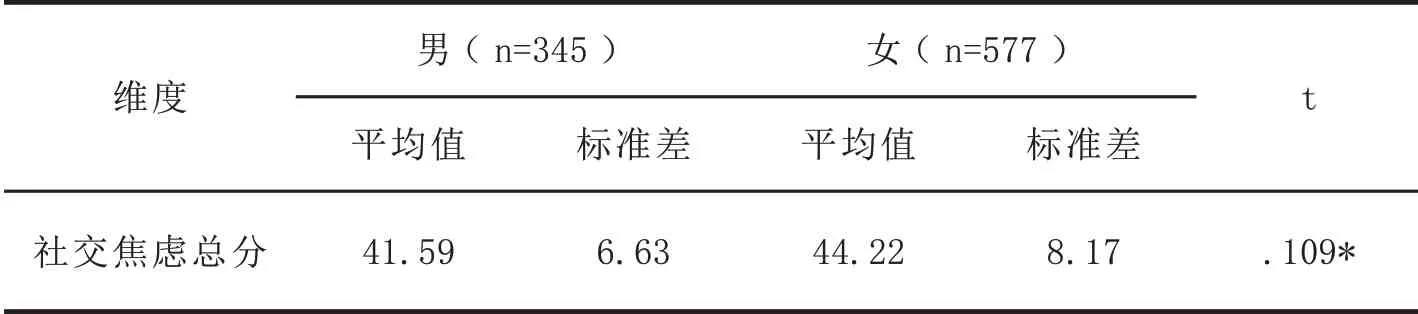

1.不同性别的医学生的社交焦虑的状况分析

表3 不同性别的医学生社交焦虑的差异比较

表3 结果表明,医学院校的女学生的社交焦虑程度高于男生,但男女生在社交焦虑上差异不显著。

2.不同年级的医学生的社交焦虑的状况分析

表4 不同年级的医学生社交焦虑的差异比较

由表4 中数据表明,不同年级的医学生的社交焦虑状况存在显著的差异(p<0.05),事后检验得出大一与大五的差异显著,并且大一的社交焦虑情况要大于大五的,大二与大三的差异显著,且大三的社交焦虑情况要大于大二的,大三与大五的差异显著,且大三的焦虑情况要大于大五的。

3.不同生源地的医学生社交焦虑的差异分析

表5 不同生源地的医学生社交焦虑的差异比较

表5 中的数据表明,来自农村的医学生的社交焦虑程度高于来自城镇的学生,但不同生源的医学生在社交焦虑上差异不显著。

4.是否独生子女的医学生社交焦虑的差异分析

表6 是否独生子女的医学生社交焦虑的差异比较

表6 中的数据表明,非独生子女的社交焦虑要高于独生子女,但二者在社交焦虑上没有明显差异。

5.不同家庭关系的医学生社交焦虑的差异分析

表7 不同家庭关系的医学生社交焦虑的差异比较

由表7 数据可以看出,不同的家庭关系的医学生的社交焦虑状况存在显著性差异(p<0.05)。事后检验得出家庭关系一般的医学生的社交焦虑状况要大于家庭关系亲密的医学生。

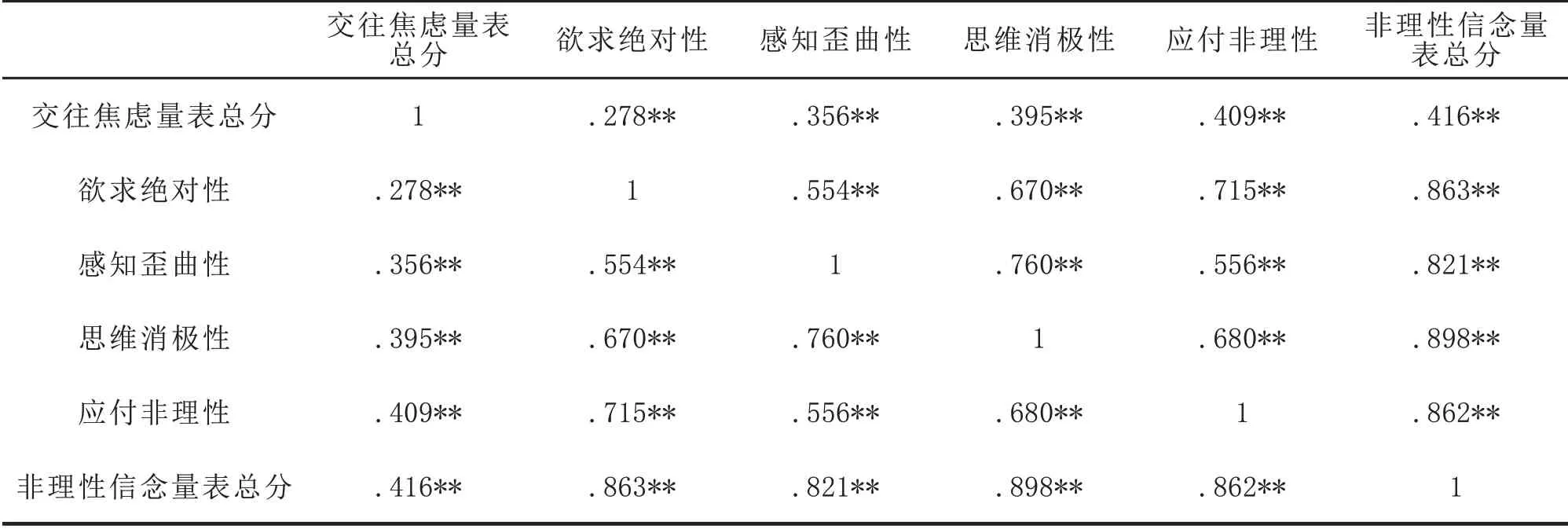

(三)交往焦虑与非理性信念的相关分析

表8 显示,非理性信念总分与交往焦虑总分显著正相关(r=0.416);非理性信念量表总分与交往焦虑的欲求绝对性(r=0.863)、感知歪曲性(r=0.821)、思维消极性(r=0.898)、应付非理性维度(r=0.862)显著的正相关。

表8 交往焦虑与非理性信念的相关分析

(四)社交焦虑与非理性信念各维度的回归分析

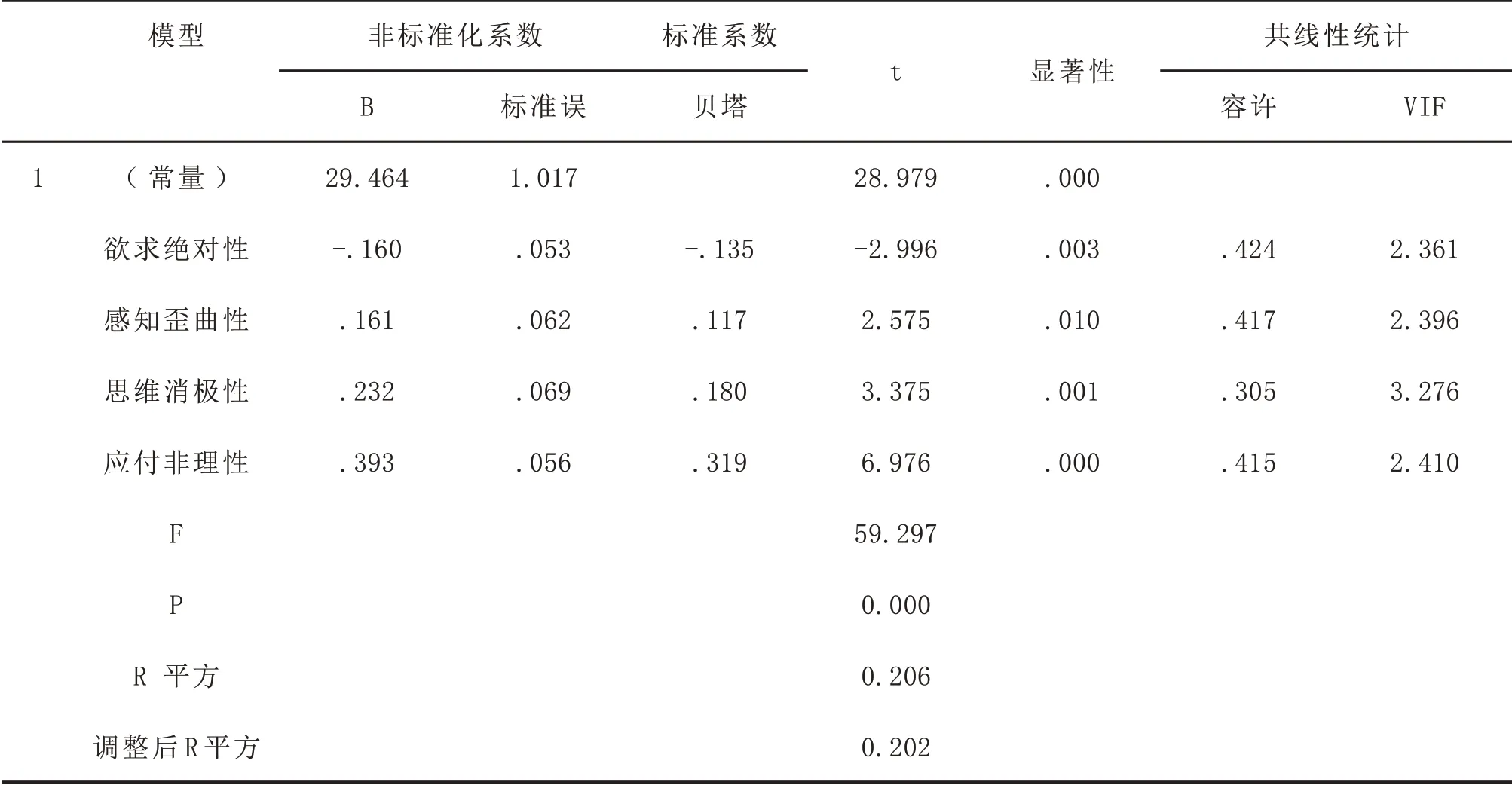

在相关分析的基础上,为了进一步探讨社交焦虑与非理性信念的关系,以非理性信念的四个维度:欲求绝对性、感知歪曲性、思维消极性、应付非理性为自变量,以交往焦虑量表总分为因变量进行回归分析。分析结果如表9 所示,回归分析的整个模型显著F=59.297,P=0.000,自变量可以解释因变量的20.6%,调整后的20.2%。在具体因子上,发现四个维度都可以显著的预测交往焦虑,其中欲求绝对性可以负向预测交往焦虑,而感知歪曲性、思维消极性、应付非理性均可以正向显著的预测交往焦虑。

表9 交往焦虑与非理性信念的回归分析

三、讨论

(一)贵州省医学生社交焦虑的状况分析

对贵州省三所医学院校922 名医学生的调查结果显示,922 名被试的社交焦虑总体状况为43.23±8.07,高于2004 年周宗奎研究某高校大学生的社交焦虑的总体状况40.4±8.2。这与国内其他学者的研究是一致的。大学生之所以会出现社交焦虑,这与社会环境、个体本身的人格特点、认知因素、家庭因素等有着密不可分的关系。在当今社会,我国大部分学校仍然以应试教育为主,在课程设置上缺少了让学生实践的课程,这使得学生往往可以在笔试成绩上拿到高分,但却缺乏了与人沟通交流的能力,使得学生在交往技能上缺乏信心,从而增加了社交焦虑在学生中的发生概率。

贵州省医学生的社交焦虑在性别上社交焦虑差异不显著。这与国外有关社交焦虑的研究相符,也与某些国内关于大学生社交焦虑的调查相符。这说明医学院校的学生并不存在独特性,说明每所学校都会有社交焦虑的学生。

贵州省医学生的社交焦虑在生源上社交焦虑差异不显著,这与2005 年张伟对5 所高校的研究中相符[10]。这说明虽然城乡差距依然存在,但没有影响学生的社交焦虑。

贵州省医学生的社交焦虑在年级上差异显著,从研究结果中可以看出,三年级的学生明显比其它四个年级的学生会产生社交焦虑。这与2005 年张伟对5 所高校的研究中相符[11]。说明三年级的学生在经过了二年专业知识的学习,尽管没有毕业的压力,但也对大四大五毕业的师兄师姐就业情况也有了一些了解,会想到自己以后的工作与发展问题,于是参与各种资格证考试,学业就业等各种压力增加了他们社交焦虑发生的概率。

贵州省医学生的社交焦虑在家庭关系上差异显著,这与国内外的某些研究一致。研究显示,在家庭关系疏远的家庭更容易产生社交焦虑,在一个不和睦的家庭中成长的孩子,会很容易失去安全感,会让孩子恐惧生活、害怕与人交往等,从而导致交往能力的降低,会使社交焦虑发生的概率增加。

(二)贵州省医学生非理性信念与社交焦虑的关系

本研究显示,非理性信念的各个维度与社交焦虑均呈现显著的相关性。社交焦虑的总分与非理性信念的总分呈正相关,社交焦虑的总分与非理性信念各个维度的总分也呈正相关,说明个体在非理性信念上的得分越高,会产生社交焦虑的概率就越高,非理性信念包括绝对欲求性、感知歪曲性、思维消极性与应付非理性。(1)欲求绝对性是指对他人或者事物的绝对化要求,即认为某件事情一定会发生,认为某人一定要按照自己的方式去做事。如果个体的欲求绝对性越高,他就会觉得做一件事情就一定会成功,某个人一定要喜欢自己,一旦这种概念被打破,那他就会觉得别人不喜欢自己,从而减少与人接触的机会。那么出现社交焦虑的概率就会增加。(2)感知歪曲性是指个体在感觉、知觉、注意方面出现了与实际相歪曲的一些内容,包括一些片面化的注意、与实际相反的感知觉等。如果个体对某一件事或者某一个人只注意到一部分,如果那一部分刚好是不好的,是对自己有害的,那么他就会拒绝或者远离这个人或事物。如果是在人际交往中出现了感知歪曲,长此以往,就很容易出现社交焦虑。(3)思维消极性包括不准确的判断、不合逻辑的推理、消极化的预测、单一的归因、以偏概全。如果在人际交往中,看到了他人不好的一面,那么他就会觉得这人各个方面都是不好的,如果别人看到了自己不好的一面,就会觉得他人会不喜欢自己,这样也会导致社交焦虑的产生。(4)应付非理性包括对现实问题及负性情绪的应对的一种意向或者是行为倾向,但不包括外显行为。如果个体在人际交往中出现了问题,倾向于从负性的一面去看待,那么也会增加社交焦虑的产生。

四、结论

(1)贵州省医学生社交焦虑得分高于全国常模,贵州省医学生社交焦虑在性别、生源上没有显著性差异,但在家庭关系、年级上差异显著。

(2)贵州省医学生非理性信念与社交焦虑之间存在较为密切的关系。非理性信念与社交焦虑的相关显著,回归分析和验证模型表明,欲求绝对性可以负向预测交往焦虑,而感知歪曲性、思维消极性、应付非理性均可以正向显著的预测交往焦虑。