右乏氏窦瘤破裂继发感染性心内膜炎伴肺动脉瓣毁损的外科治疗

1 病例简介

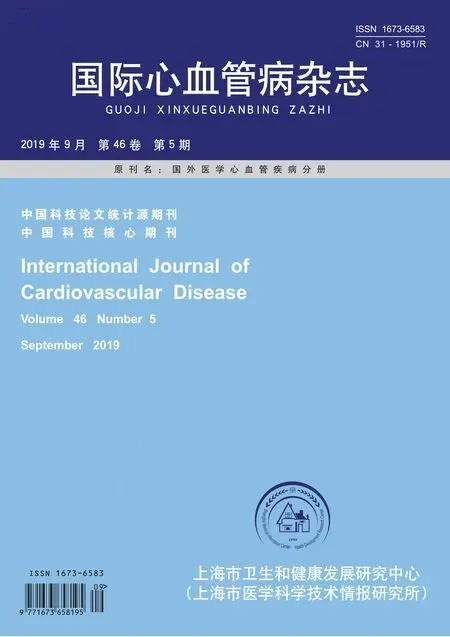

患者男性,32岁,因“劳力性呼吸困难4月,加重1月”入院,患者于入院4个月前无明显诱因下出现活动后呼吸困难,体力活动和爬楼梯时明显,伴全身乏力、多汗、腹胀、双下肢肿胀,偶有胸部疼痛。入院查体:心律齐,胸骨左缘第3、4肋间隙可闻及收缩期3/6级吹风样杂音,胸骨右缘第二肋间隙可闻及舒张期杂音,周围血管征阳性。实验室检查示尿素13.48 mmol/L,肌酐100.2 μmol/L,白蛋白25.2 g/L,血沉61 mm/L,白细胞14.39×109/L,中性粒细胞占80.40%,血红蛋白85 g/L,脑钠肽529.8 pg/mL,白细胞介素-6(IL-6)34.52 pg/mL,C反应蛋白21.90 mg/L,降钙素原2.97 ng/mL。入院时彩色多普勒超声心动图示全心增大,主动脉右冠状窦呈瘤样膨大,基底部宽度约22 mm,深约23 mm,瘤壁见多个破口,最大破口约9 mm。彩色多谱勒示血流自主动脉向破口分流至右室流出道,

可见多束彩色血流显像;频谱多普勒探及收缩期及舒张期分流血流信号,以收缩期为主;收缩期最高血流传播速度为3.91 m/s,跨瓣压差为61 mmHg,破口周围可见大小约33 mm×13 mm的强回声团块,呈毛刷样来回摆动,该瘤样结构致右室流出道变窄,最窄处内径约15 mm,流出道血流传播速度增快,为3.87 m/s(见图1A、1B);肺动脉内径稍有增宽;主动脉瓣增厚,回声增强,主动脉瓣无冠瓣叶关闭时脱向左室流出道,主动脉瓣右冠瓣叶呈结节样增强回声,最大约13 mm×6 mm,主动脉瓣下可探及轻-中度血流反流信号(见图1C)。腹部超声示肝静脉增宽,脾脏轻度增大。胸片示全心增大伴肺循环淤血,左中下肺慢性感染性病变(见图2)。入院诊断:(1)先天性心脏病,右乏氏窦瘤破裂,室间隔缺损;(2)主动脉瓣中度关闭不全;(3)肺部感染;(4)感染性心内膜炎。入院后给予抗感染、强心、利尿、补钾、营养心肌、改善微循环等治疗。

注:A示室间隔缺损;B示主动脉右冠状窦呈瘤样膨大,致右室流出道变窄;C示主动脉瓣关闭不全

拟在体外循环下对患者行乏氏窦瘤修补和室间隔缺损修补,必要时行主动脉瓣置换、心包纵隔引流术。术中见心包腔闭锁,壁层心包稍增厚,脏层心包尚可,脏层心包较多纤维蛋白沉积。心外探查见全心增大,升主动脉后壁及右室流出道可扪及震颤。作右房、右室流出道、肺动脉干横切口及主动脉根部横切口探查心内病变,可见室间隔缺损大小约1.8 cm,其上部有右冠状窦瘤膨出并有两处破口,主动脉右冠瓣脱垂伴中度关闭不全;肺动脉瓣左瓣有0.8 cm穿孔,靠近肺动脉瓣右瓣交界处瓣叶磨损呈残根;心内多处赘生物形成(右冠状窦瘤破口处、室间隔缺损左室面、右冠瓣边缘、肺动脉瓣穿孔处)。手术切除部分瘤体,清理赘生物,切除主动脉瓣及肺动脉瓣;经右室面以4-0滑线+涤纶垫片连续往返缝合修补右乏氏窦瘤;室间隔缺损采用间断缝合13针+涤纶片补片修补;主动脉瓣间断缝合18针,置入Regent-23号机械瓣;肺动脉瓣间断缝合21针,置入Regent-23号机械瓣;分别缝合右室流出道、肺动脉和主动脉切口。左心排气、开放升主动脉后,心脏自动复跳,缝合右房切口,辅助循环,逐步停机并撤离体外循环。经食管超声心动图(TEE)示室间隔缺损无残余分流,主、肺动脉机械瓣开闭正常,无瓣周漏。术后13 d复查超声心动图示主动脉瓣及肺动脉瓣机械瓣位置及结构未见明显异常。

图2 患者术前胸片检查结果

2 讨论

乏氏窦瘤破裂较少见,占先天性心脏病的0.5%~4.0% ,大多数属于先天性[1]。在胚胎发育过程中,如果纤维构成的环状带与主动脉壁的肌肉和弹力纤维有部分中断或局部组织松弛,主动脉窦瘤会因长期血流冲刷而逐步扩张膨大,窦壁逐渐変薄形成囊状物。随着囊内压力不断加大,瘤体最终会破裂。由于解剖关系,乏氏窦瘤常累及右冠状窦,其次是无冠状窦、左冠状窦。窦瘤多破入右室,少数破入右房或心包腔。

乏氏窦瘤破裂使主动脉内的血流通过乏氏窦瘤破裂口与心腔相通,破口位置不同导致血流动力学的改变也不同。动脉造影是诊断乏氏窦瘤破裂的金标准,而超声心动图因其为无创检查已成为诊断乏氏窦瘤及其破裂的首选[2],它可以清晰显示窦瘤的位置、形状、破口部位、大小、数量和破入的心腔,以及有无合并其他心内畸形。有部分乏氏窦瘤因其瘤体遮挡室间隔缺口以及室间隔缺损分流与窦瘤破裂异常血流信号混杂,常导致超声心动图检查漏诊室间隔缺损。国内报道漏诊率约为24%[3]。在乏氏窦瘤破裂、室间隔缺损、主动脉瓣关闭不全的基础上继发感染性心内膜炎,临床上较少见。本例患者同时存在乏氏窦瘤破裂、室间隔缺损、主动脉瓣关闭不全、感染性心内膜炎,在术中探查时发现肺动脉瓣穿孔,推测可能与细菌性心内膜炎形成的赘生物对肺动脉瓣叶的侵蚀有关。但本例患者术前超声心动图未发现肺动脉瓣穿孔,可能的漏诊原因如下:(1)肺动脉破口处压力低,在舒张期不会出现反流信号;(2)经胸骨旁主动脉短轴切面以及胸骨旁右室流出道长轴切面观察时,该处的血流信号与乏氏窦瘤破口的血流信号距离较近,相互混杂,不易辨认和区分。

对肺动脉瓣的处理,临床开展较少,且缺乏足够的临床经验,其主要原因是:(1)肺动脉瓣膜病变对心功能影响较主动脉瓣、二尖瓣小,容易被临床医生忽视;(2)感染性心内膜炎较少累及肺动脉瓣,大部分可以在清除赘生物的同时进行瓣膜修复。近年来心血管内、外科医生对右心功能越来越重视,对于严重感染性心内膜炎致肺动脉瓣严重毁损的患者,建议行肺动脉瓣置换,术中尽可能置换有效开口面积大的人工瓣膜。肺动脉瓣置换术后同样需要口服抗凝药物以保持血流通畅,减少血栓发生,并在服用抗凝药物期间监测国际标准化比值(INR)。如果INR过低,提示患者易形成血栓,如肺栓塞、下肢静脉栓塞等;如果INR过高,提示有出血风险,如颅内出血、消化道出血、腹腔出血等[4]。通过对本例患者的长期随访,我们认为,对行人工机械瓣膜置换肺动脉瓣的患者,INR控制在3.0左右,既可以避免血栓形成,又可以减少出血风险。虽然目前抗凝药物剂量更加易于掌握,其监测手段也更为方便,但对于抗凝强度大的肺动脉瓣置换患者来说,出血仍是潜在的风险。因此,我们建议对先天性心脏病患者应及早手术治疗[5],尤其是存在左向右分流的先天性心脏病(如动脉导管未闭、室间隔缺损等)患者,可以有效地避免感染性心内膜炎的发生,降低肺动脉瓣毁损的发生率,从而减少肺动脉瓣置换后抗凝并发症的发生率。

总之,乏氏窦瘤破裂临床较少见,继发感染性心内膜炎并伴有瓣膜病变的病例更为罕见。对于此类病例,在无明显手术禁忌症时,首选外科手术治疗。手术中根据所见切除瘤体,修补缺损,必要时置换瓣膜。对于换瓣患者,术后合理选择抗凝方案,减少术后并发症。