不同补充灌溉方式对降雨利用率及马铃薯农田蒸散特征的影响

张 永 胜

(定西市水利科学研究所,甘肃 定西 743000)

因光、雨、热资源与马铃薯块茎膨大期相吻合,耕地资源充裕肥沃且富含钾素等特有地理气候条件和土壤环境综合因素,定西市具有种植高淀粉型和优质商品型、脱毒种薯等不同类型马铃薯的天然条件[1,2]。近年来,随着农业节水型社会的建设和发展,膜下滴管、沟灌等节水灌溉技术在马铃薯种植中得到了推广应用,但由于缺乏对马铃薯灌溉技术的系统研究,灌溉在马铃薯产业发展中的作用发挥还不够,特别是灌溉技术与种植方式不吻合,灌溉水量与马铃薯生育期需水关键期不符合等问题,造成了田间水利用率、水分利用效率低等问题。本研究针对以上问题,重点探讨膜下滴管、沟灌、畦灌等不同灌溉方式对土壤水分、农田耗水特征的影响,探讨不同灌溉方式对降雨的利用率和马铃薯的水分利用效率的影响,旨在为定西市有限灌溉水资源高效利用和促进马铃薯产业进一步发展提供科学依据。

1 试验材料与方法

1.1 试验区状况

试验安排在定西市灌溉试验站西川试验基地,距定西市区2 km,海拔1 958 m,属中温带干旱、半干旱区。年平均日照2 500 h,年均气温6.3 ℃,极端最高温34.3 ℃,极端最低气温零下27.1 ℃,无霜期141 d,正常年降水量400 mm左右,多集中在秋季,蒸发量高达1 500 mm。土壤以黄棉土为主,有机质含量在1%~1.5%。

1.2 灌水设施田间布置

试验设膜下滴灌、畦灌、垄作沟灌3个灌溉处理。畦灌采用小畦灌溉方式,畦块长10 m,宽4 m,行距0.4 m、0.6 m,株距0.3 m;沟灌采用人工起垄,沟断面为三角形,上口宽0.4 m,沟深0. 2 m,灌水沟长10 m,垄宽0.6 m,垄上种植2行马铃薯, 行距0.4 m、0.6 m,株距0.3 m;滴灌在播种前安装滴灌主管、支管、 控制阀等设备,覆膜前每2行马铃薯中间铺设1根滴灌带, 行距为0.4 m、0.6 m,株距0.3 m。所有灌溉处理马铃薯种植密度为4 500 株/亩左右。

1.3 马铃薯生育期划分

试验用马铃薯材料为大西洋脱毒原种,该品种马铃薯有长势强、产量高、耐储藏运输、适宜西北干旱地区种植等特点。按照《灌溉试验规范》,并结合当地作物实际生育进程,马铃薯生育期划分为:幼苗期、块茎形成期、块茎膨大期和淀粉积累期4个生育阶段。所有试验小区马铃薯于2018年5月15日点播,6月4日出苗率达到90%以上,进入幼苗期(19 d),6月23日进入块茎形成期(19 d),7月12日进入块茎膨大期(30 d),8月12日进入淀粉积累期(49 d),9月28日采收,整个生育期117 d。

1.3 主要测试项目及方法

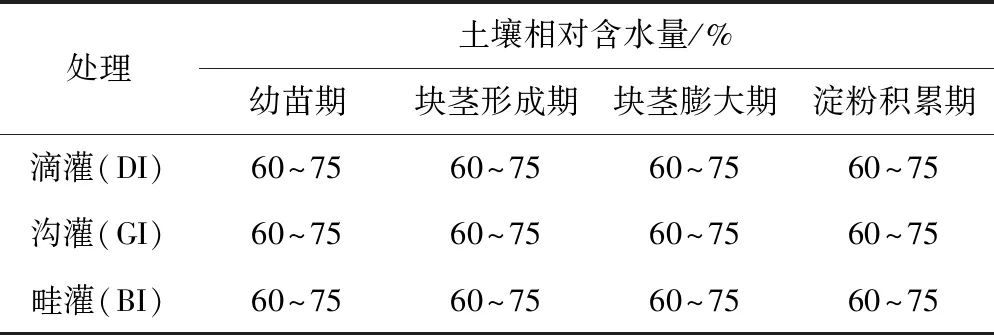

马铃薯耐旱性较强,在南方地区,马铃薯相对土壤含水率 50%~60%已属充足供水,70%供水稍过量[3]。该试验基地地处干旱的西北黄土高原区,田间持水率0.24%。结合当地农业生产实践,相对土壤含水率 60%~75%为充足供水。3种灌溉方式控制生育期内土壤含水量的下限水平,具体办法是每隔5天用土钻取样烘干法测定土壤水分,当土壤水分含量下降到控制下限时灌水(表1)。该试验基地土壤容重平均值1.5 g/cm3,生育期内控制土壤水分含量的上限为18%、下限为14.4%。土壤湿润比:畦灌为1、沟灌为0.8、滴灌为0.6,计划湿润层深度:畦灌为1 m、沟灌为1 m、滴灌为0.6 m,净灌水定额:畦灌为54 mm、沟灌为37.5 mm、滴灌19.5 mm。

表1 土壤水分控制方案

2 结果与分析

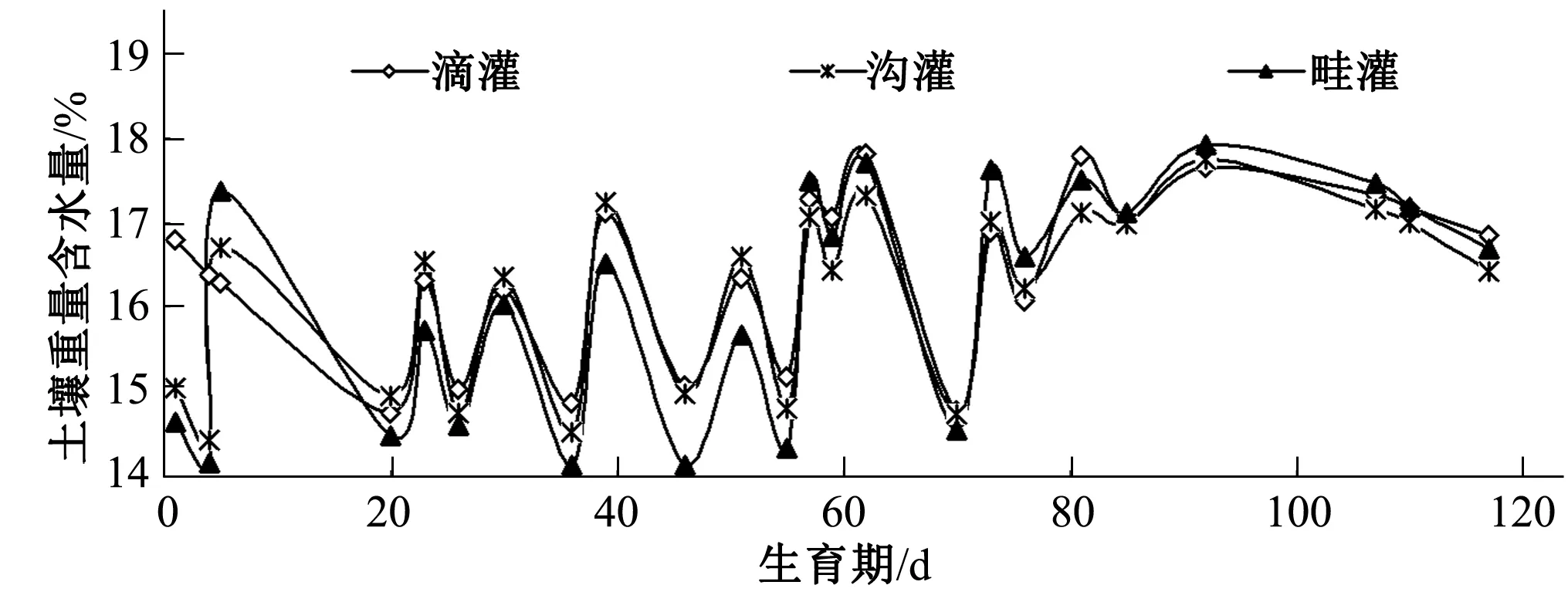

2.1 不同灌溉方式土壤水分变化动态

图1为不同灌溉方式马铃薯全生育期内土壤水分变化情况。3种灌溉方式马铃薯生育期内土壤含水率变化趋势基本相同,表现为灌水或降雨前后上升与下降的交替出现。在播种至出苗期,土壤水分主要以棵间蒸发为主,膜下滴灌受覆膜影响,在生育期初土壤的初始含水量较高。而沟灌的灌水沟和畦灌农田裸露,棵间蒸发量大,造成苗前期土壤水分含量低,膜下滴灌具有明显的保水性。在块茎形成和膨大期,滴灌处理土壤水分含量峰值较沟灌高,而谷值明显较畦灌高,能使土壤处于较湿润的状态,且变化幅度小,能使土壤长期处于相对事宜的水分状态。畦灌方式,虽然灌溉水量大,但由于农田裸露,棵间蒸发量等原因,在作物需水关键时期土壤水分不足,并影响了后期产量形成。

图1 不同灌溉方式马铃薯全生育期内土壤水分变化情况

2.2 不同灌溉方式对农田贮存降水量的影响

考虑降雨后一部分雨水在没有渗入土壤之前形成地表径流,从地面流失。另一部分雨水渗入土壤。渗入土壤的水量中,部分因重力作用渗漏到计划层以下,部分转化为土壤水分。为便于计算,将农田水量的平衡方程:

ET=(TY+ES)=P+I+G+ΔW-S-D

(1)

优化为:

ET=(TY+ES)=I+ΔW+WS

(2)

其中:

WS=P-S-D=1 000γsh(β1-β2)

(3)

式中:ET为农田蒸散量,mm;TY为作物蒸腾量,mm;ES为棵间蒸发量,mm;P为降雨量,mm;I为灌溉水量,mm;G为地下水补给水量,mm(该试验区地下水埋深大于50 m,不考虑);ΔW为土壤含水量变化量,mm;S为地表径流损失水量,mm;D为深层渗漏水量,mm;WS为农田贮存降水量,mm,可通过计算降水前后计划湿润层土壤水分含量得到;γs为计划湿润层土壤干容重,t/m3,取1.5 t/m3;h为土壤计划湿润层深度,m;β1、β2为降雨前后土壤含水量(重量百分比)。

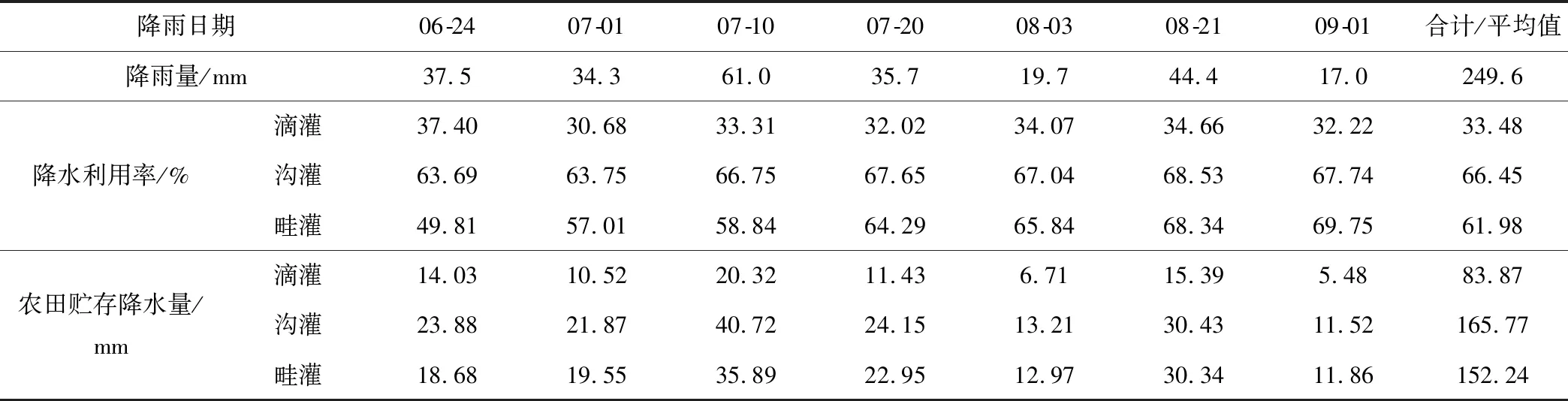

2018年马铃薯生育期内有效降雨7次,总降雨量249.6 mm。生育期内平均降水利用率沟灌66.45%,较畦灌61.98%高4.47%,较滴灌33.48%高32.97%(见图2,表1)。主要原因是:膜下滴灌马铃薯种植方式为平作全膜覆盖,降雨后部分水分可通过根孔入渗到土壤,形成土壤水,部分降雨量通过地表径流或停留在膜上形成自由水面而蒸发,未形成土壤水,视为无效的农田水量。从生育期来看,滴灌、畦灌方式降水利用率趋势线平缓,畦灌降水利用率随生育期而逐渐增大,在生育期末高于沟灌。分析原因,蒸发是影响畦灌方式降水利用率主要因素。生育期前期,马铃薯叶面积小、气温高、蒸发量大,且降水后相比沟灌湿润的农田面积更多,水分未形成土壤水易直接蒸发。在后期,受叶面积指数增大,生育期末气温低,蒸发量小等因素影响,降雨利用率不断提高。

图2 不同灌溉方式对农田有效贮存降水量的影响

表2 不同灌溉方式农田贮存降水量

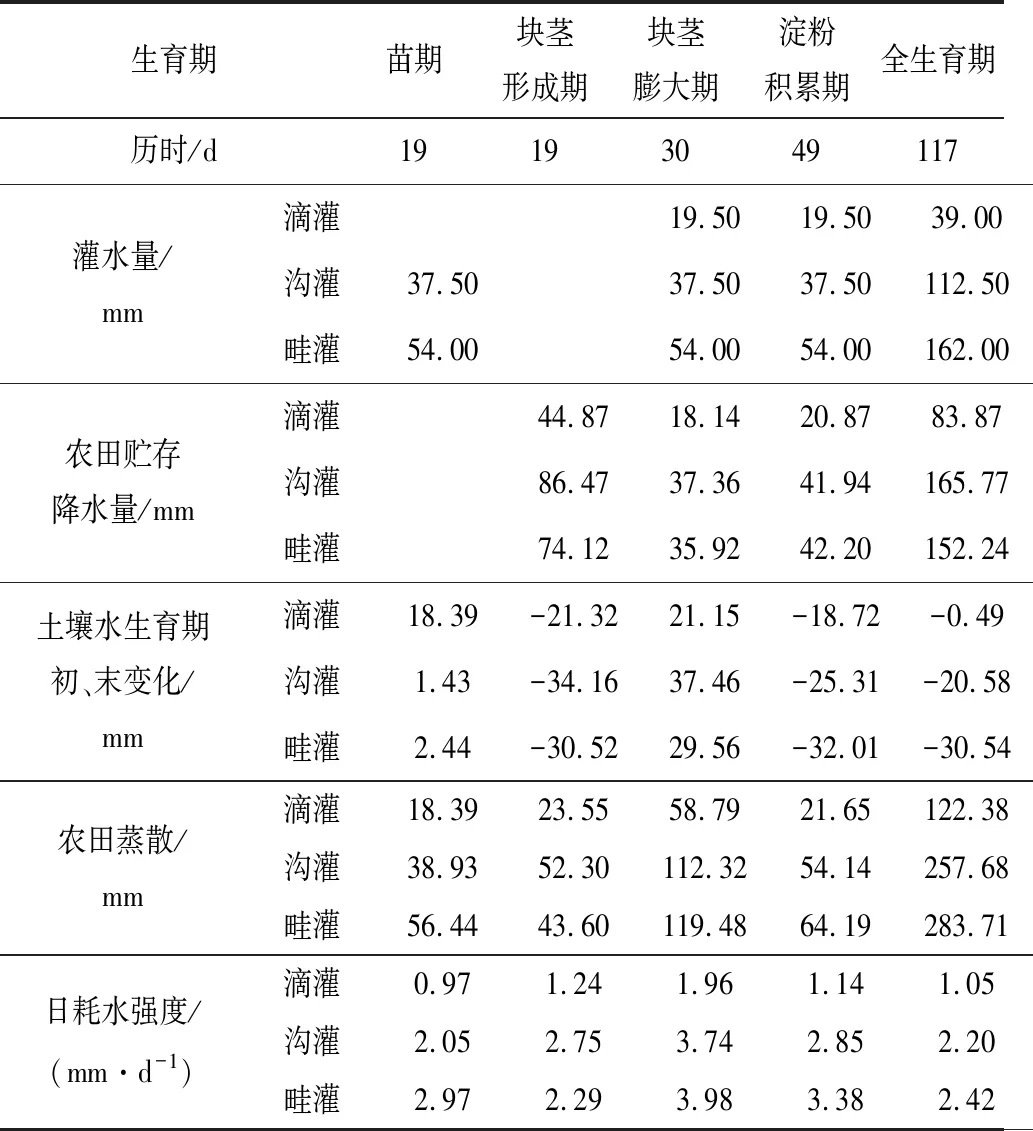

2.3 不同灌溉方式对农田蒸散特征的影响

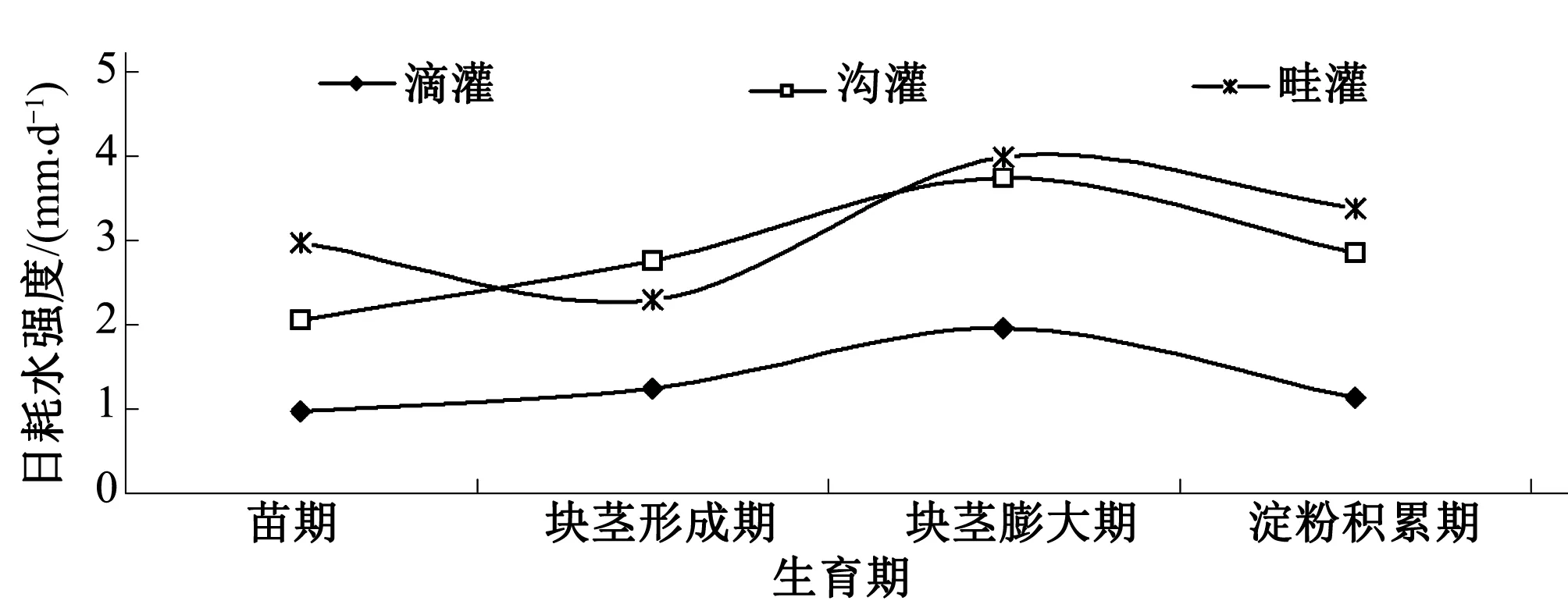

马铃薯农田蒸散在全生育期的变化,可通过日均耗水量在全生育期的变化来分析[4]。除畦灌在块茎形成期外,其他处理在整个生育期日耗水强度有相同的变化趋势,在苗期时最低,苗期到块茎膨大期时变大,淀粉积累期时又减小,这与马铃薯生长发育对水分的需求规律相吻合。畦灌在块茎形成期随着叶面积指数增大棵间蒸发量减小,并导致日耗水强度明显降低。2018年马铃薯生育期内农田蒸散畦灌最高,达283.71 mm,较沟灌257.68 mm高26.03 mm,较滴灌122.38 mm高161.33 mm。在不同的生育期,滴灌条件下日耗水强度为沟灌的1/2,为畦灌的1/3以下,具有显著的节水性(见表3,图3)。

表3 不同灌溉方式马铃薯各生育阶段农田蒸散特征

图3 不同灌溉方式马铃薯各生育阶段日耗水强度变化

2.4 不同灌溉方式对马铃薯水分利用效率的影响

表4列出了不同灌溉方式在全生育期内的田间蒸散量、产量及水分利用效率。在同一土壤水分水平下,沟灌方式的产量高于滴灌的产量,畦灌方式下,马铃薯的产量下降显著。从水分利用效率来看,滴灌比沟灌处理的水分利用效率高出87.69%。畦灌方式由于棵间蒸发量大,灌溉方式使土壤板结、通气性差,进而影响根系对水分和养分的吸收,影响作物地下和地上部分的生长,影响产量形成,并最终影响作物的水分利用效率,是不可取的灌溉方式。

表4 不同灌溉方式的水分利用效率

3 结 语

(1)在同一土壤水分水平下,沟灌处理的产量高于滴灌,畦灌处理马铃薯产量下降显著。从水分利用效率来看,滴灌比沟灌的水分利用效率高出87.69%。畦灌由于棵间蒸发量大,其灌溉方式使土壤板结、通气性差,影响产量形成,是不可取的灌溉方式,在水资源紧缺的区域,要避免马铃薯大田漫灌的灌溉方式。

(2)马铃薯生育期内降水利用率沟灌66.45%,较畦灌高4.47%,较滴灌高32.97%。同时,沟灌的灌溉方式受水分入渗方式和土壤浅层干旱胁迫的影响,能使根系扎根较深,能增加根系的保水和吸水能力,有利于后期抗旱和营养物质的吸收。因此,在马铃薯大田试验中,应尽量采取沟灌的补灌方式,一方面可增加马铃薯产量,另一方面可提高对降雨的利用率。

(3)从整个生育期来看,滴灌条件下日耗水强度为沟灌的1/2,为畦灌的1/3以下,具有显著的节水性。因此,在水资源紧缺或在设施马铃薯育种产业发展中具有重要的推广应用价值。同时,应该积极探索马铃薯垄上膜下滴灌等灌溉技术的研究,并设置雨水入渗沟,进一步提高雨水的利用率。