公共服务供给与既有混合社区融合研究

邝良锋 程同顺 陈书羲

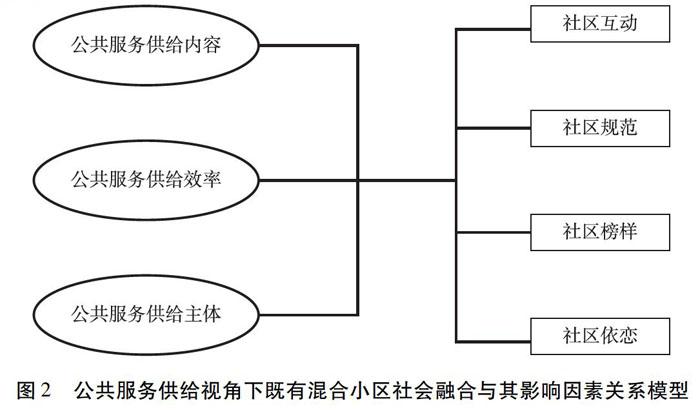

摘 要:对既有混合社区融合的分析不能仅从社区内部入手,因为社区公共服务的供给也会影响社区融合。根据社区融合内涵将混合社区融合划分为社区互动、社区规范、社区榜样和社区依恋四个维度,然后根据文献研究提出公共服务内容、公共服务效率和公共服务主体影响四个维度的理论假设和关系模型。基于调查数据分析得出结论:社区互动、社区规范、社区榜样和社区依恋均受公共服务内容影响;公共服务效率和公共服务主体也均对社区互动和社区规范有明显影响;但公共服务效率对社区榜样和社区依恋没有明显影响以及公共服务主体也对社区依恋没有明显影响。最后,就既有混合社区融合提出了相关建议。

关键词:既有混合社区;公共服务供给;融合;影响因素

文章编号:2095-5960(2019)05-0091-11;中图分类号:F062.9;文献标识码:A

一、问题的提出

发达国家采用的混合居住模式旨在改变城市空间取向,通过将低收入居民分散到中等收入居住区域,减轻与贫民窟有关的社会问题等[1]。随着我国城市社会分化渐露端倪,在 20世纪80年代混合居住理论开始被学者引进国内。从80年代最初的关注,到2001年开始出现了专以混合居住为主题的研究文章,再到2007 年,混合居住开始成为研究的热点问题[2],我国学术界对混合居住的研究主要围绕概念引进[3]、价值判断[4]、可行性研究[3]和模式探讨[5][6]几个层面展开。最近,也有个别学者开始反思既有混合社区边缘化的问题[7]。总结国内混合居住的研究成果来看,呈现出以下几个特点:第一,研究对象主要聚焦新建混合社区,多围绕混居价值、可行性和模式设计等来展开。实际上,随着农民工潮的来临,既有混合社区成为越来越多的农民工和城市原住民的混居模式;而这些既有混合社区无论是居住空间,还是居民类型以及面临的社会问题等都与新建混合社区有很大的区别。第二,个别涉及既有混合社区的研究成果也仅就社区谈社区问题,如从完善空间配备、提高居民参与度和强化社区组织建设等途径入手。而实际上大部分既有混合社区已经丧失自治能力,根本无力承担起解决社区问题的重任。第三,研究方法上定性研究较多。多数研究均采用案例、访谈等定性研究,因此对造成混合社区问题的原因缺乏定量性的因果关系推断。

在已有研究的基础上,本文拟以既有混合社区为观察对象,从公共服务供给视角来分析影响既有混合社区社会融合的因素。案例选取成都、常州、沈阳三市的数据样本,运用回归分析等定量研究方法,验证公共服务供给与混合社区影响因素之间的数量关系。

二、理论框架与模型建构

(一)既有混合社区融合的构成维度

西方经典社会融合理论 ( Canoni-cal Assimilation Theory)强调的是边缘群体融入主流群体,国内对于社会融合的理论研究也基本上是参照国外研究,因此,对于社会融合阐述也多指族群之间的融合,如流动人口与城市人口的融合[8];对于社会融合的测量维度虽然有一定分歧,但基本的共识是包括五个维度,即“经济融合、政治融合、文化融合、心理-身份-认同、互动-参与-交往”[9]。

相比社会融合,国内专门讨论社区融合测量的文献很少。纵观国内社区融合的相关讨论,主要有两種观点: 一是把社区融合看作为社会融合的浓缩,其测量维度与社会融合测量维度是同一的[10] ;二是从人文精神、价值认同、人际互动等层面来讨论社区融合[11]。西方国家则把混合社区的融合归结为不同群体之间的社区互动[12]、社区依恋和社区规范[13]。当然,国外也认可社区榜样的激励作用[14],因为他们认为社区榜样其实就是布尔迪的权力符号,促成了社区共识和社会秩序的再生产[15]。

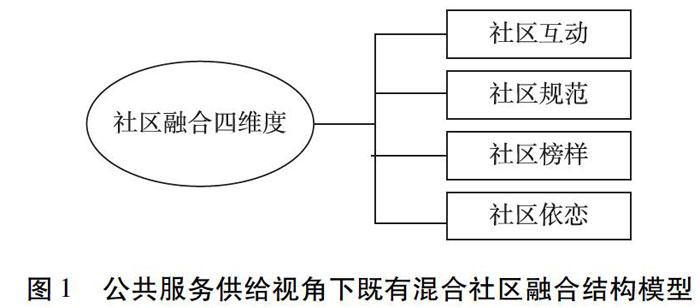

综上所述,混合居住主要解决居民互动、社区规范、地方依恋和社区榜样四个方面问题。因此,我们把混合社区融合的测量维度分解为社区互动、社区规范、社区榜样和社区依恋,基于此,建立既有混合社区融合的四维度模型。

(二)公共服务供给视角下既有混合社区融合的影响因素

1.公共服务供给内容与既有混合社区融合

“混合社区不会自动产生积极的影响,只有当政策制定者对环境因素给予应有的重视时,成功的混合才有可能”[16]。这是因为一方面国家和地方政府垄断了社会福利的供给,留给社区处理问题的资源极其有限;另一方面由于既有混合社区“存在许许多多、形形色色的利益集团”[17],导致的矛盾和冲突也会更多,也更需要一个权威的仲裁者来调节社区秩序。此外,由于平时参与社区治理的主体是“那些经济状况良好,并且有时间参与管理的公民”[17],只有当政府提供更多的公共服务时,才会大大提高社区居民的参与度。据此,可提出假设:

假设H1:公共服务供给内容影响既有混合社区融合。

假设H1-1:公共服务供给内容影响社区互动。

假设H1-2:公共服务供给内容影响社区规范。

假设H1-3:公共服务供给内容影响社区榜样。

假设H1-4:公共服务供给内容影响社区依恋。

2.公共服务供给效率与既有混合社区融合

地方政府要具有回应性,其存在的目的永远是回应社区公民需求[17]。社区成员面对诸如清洁的街道,新鲜的空气,干净的水源,便捷的交通,稳定的社区秩序,和睦的邻里关系,良好的社区氛围,完善的医疗,及社会保障等社区公共服务表现出各种需求[18]。当这些需求没有被充分满足时,社区居民会对自己生活的社区倍感失望,甚至逃离。例如,笔者调查的L社区由于附近一酒吧深夜吵闹,附近居民多次报警,警察和城管也多次上门劝告,但最终也无济于事。这不但造成了紧张的社区关系,也促使部分中产阶级住户开始采取逃离策略。正如美国波斯顿公屋改造者斯彭斯在面对公屋存在社会问题时指出,“公屋中的秩序混乱和社区缺乏凝聚力”主要源于相关负责机构——如警察和BHA(公屋管理机构)——的缺位[19]。对此,国内学者指出,现阶段我国在城市社区建设、管理与发展等方面依然与公众预期还存有较大差距,因这种差距而带来的各种社区矛盾冲突难以避免[20]。据此,可提出假设:

假设H2:公共服务供给效率影响既有混合社区融合。

假设H2-1:公共服务供给效率影响社区互动。

假设H2-2:公共服务供给效率影响社区规范。

假设H2-3:公共服务供给效率影响社区榜样。

假设H2-4:公共服务供给效率影响社区依恋。

3.公共服务供给主体与既有混合社区融合

社区公共服务供给主体涉及街道党政官员、职能部门公务员、居委会工作人员及社区物业管理者。他们素质的高低直接反映出社区治理能力的高低,并直接影响着社区的融合度。国外学者指出,在多元主义混合社区里,“由于存在多种不同利益的广泛竞争,所以大部分重要决策或行动都会冒犯某些人”,因此,他们“技术的、专业的技能被看重,而他们的人际交往能力和冲突解决能力同样是重要的。”[16]

国内学者也指出,目前我国社会转型期下现行城市社区治理体制中政府“一家独大”的现状,造成以政府为主的社区公共服务供给主体在面对复杂的社区矛盾和纠纷的过程中只能采取单一、有限的措施,由此形成的“供求失衡”和“供求不契合”的局面是导致社区冲突较多的重要因素之一[21];同时,社区自治组织在代理执行部分政府公共服务供给职能时,也因责任心不足、专业化程度不高,致使服务效率低下,社区矛盾丛生[22]。据此,可提出假设:

假设H3:公共服务供给主体影响既有混合社区融合。

假设H3-1:公共服务供给主体影响社区互动。

假设H3-2:公共服务供给主体影响社区规范。

假设H3-3:公共服务供给主体影响社区榜样。

假设H3-4:公共服务供给主体影响社区依恋。

综上所述,我们在相关文献和理论的基础上,假定公共服务供给视角下影响既有混合小区融合的因素有公共服务供给内容、供给效率和供给主体三个因素,在此,构建出公共服务供给视角下既有混合社区融合与其影响因素之间的关系模型(图2)

三、研究设计

(一)数据说明

本研究数据来自问卷调查,调查问卷的题项基于李克特量表法(Likert Scale)进行设计,即问题由针对某种事物的态度或看法的陈述构成。所有指标均采用5 级打分法,要求被调查者对其工作所在地或生活所在地的实际情况进行1至5级的评价。本案例分别基于成都、常州、沈阳三个不同城市共736户家庭,共发放问卷950份,回收923分,剔除不合格问卷187份,得到有效问卷736份,有效率为77.5%,达到有效标准。

(二)变量操作化

1.因变量

(1) 社区互动

齐美尔的社区互动理论提倡人们在“游玩”中与他人联谊[23]。国内学者提出用“相互帮助”作为社会互动的解释变量[24]。可见,互动的发展程度遵循着从一起游玩到互相帮助再到参加一个稳定的社会组织的阶梯模式。当然,混合社区的互动其实主要关注异质群体之间的交往,因为与自己相似的人之间容易交往[16]。基于此,我们将社区互动的测量指标确定为“异质类人群游玩频率”、“ 异质类人群互相帮助频率”和“社区组织集体活动的频率”。

(2) 社区规范

社区规范它既可以是约定俗成的社区风俗或习惯,也可以是有明文规定的社区规章或制度[25]。这些都是需要社区所有成员共同遵守的价值规范。对于价值规范的内容要求,弗朗西斯·福山指出:“产生社会资本的价值规范必须在实质上包括讲真话、尽义务以及互利互惠这样的美德”[26]。其中,讲真话需要和谐氛围,且政治参与度也高,越有利于形成讲真话的氛围[27];尽义务以及互利互惠则需要对失范行为进行纠正,这是因为“在解决一系列严重的道德问题或不易自动纠正的问题时,国家的干预常常是必要的。”[26]总之,只有具备了讲真话的和谐氛围,才能制定出大家都共同认可的社会规范;也只有互惠互利的规范才能得到小区所有居民的认可,才能最终落到实处。其中,讲真话是基本前提,且居民参与政治生活越深,就越能表达自己真实意愿;尽义务是保障基础,因为“正确行为得到鼓励、错误行为受到谴责,从而促进社会资本的形成”;而互利互惠则是要最终达成的目标,因为只有这样小区所有居民才能共赢,“才能解决囚徒困境带来的零和博弈,最大限度地避免集体行动 中的搭便车问题”[26]。基于此,这里将社区规范的测量指标确定为“居民参与度”、“纠正不规范行为的比率”、“互利互惠的频率”。

(3)社区榜样

社区榜样可以在混合社区树立一种积极向上的价值观,为他人提供激励。国外学者认为榜样类型有职业榜样,可以激励失业者去努力找工作;也有道德榜样,指高收入群体可以为社区提供更多的投资以改善社区公共环境,激发社区形成热心公益事业的氛围[16];国内学者也强调需要社区精英在社区公共活动与事务的参与方面起到带头示范作用,提出“在混合社区内部,可以吸引有能力和意愿的精英农民工加入城市社区居委会”[24]。

可见,中外学者对于社区榜样的作用都是基于精英群体的职业激励和道德引领作用。但是,当公众参与水平低下时,又容易滑入“精英控制”的泥潭,使得有权有势的人能够从权力结构的垄断中获益。因此,树立榜样同时也需要扩大居民的政治参与度。基于此,这里将社区榜样的测量指标确定为“事业导向”、“道德导向”和“居民参与度”。

(4)社区依恋

对于居住地方的依恋,国内学者解释为“人与地方的不断互动中,所形成的以地方为媒介的一种特殊的情感體验”[28]。因此,将测量指标分为三大类: 社会环境特征、物质环境特征和居民个体特征[29]。其中社会环境主要指社会安全和秩序等,当然也包括社会互动;物质环境主要指的是居住环境、生活环境和教育环境等;个体特征则是作为可控变量考虑,主要指年龄和性别等方面的差别。

综上来说,居民对社区依恋主要基于环境、情感交往,因此对于社区依恋的测量指标主要设定为 “提供安全有序的社会环境”、“提供生活便利的物质环境”和“搭建良好互动的社交平台”三个指标。由于本研究调查的混合社区属于老旧社区,不同年龄和收入人群对社区选择会有所差别,因此将居民个体因素作为可控变量。

2.自变量

(1)公共服务内容

正如国内学者指出的,既有混合社区在公共服务设施方面存在公共空间严重缺乏、休闲娱乐设施配套不足、住居标准较低、社区治理落后等问题[2]。从政府功能角度看,这些问题的解决就需要政府提供公共资助,才能促进社会和谐[30],这是因为由“公共问题引发公共需求, ,以政府为核心的公共部门通过公共服务来满足公共需求, 最终解决公共问题成为公共服务的本质所在”[31]。由此,这里将公共服务供给内容的测量指标确定为“社区居住条件改善”、“社區环境治理良好”、“社区生活配套设施完善”、“社区组织建设措施有力”。

(2)公共服务效率

国内学者对于政府服务效率界定三个指标,即技术有效、配置有效、制度有效[32]。这种测量方式是着眼于政府公共服务效率的总体评价。而对于社区公共服务属于微观生活,涉及的是居民具体生活需求,较为具体,因此,从公共服务的满意度测评较为恰当,这也是西方国家对公共服务效率测评的主要方法。我们调查发现既有混合社区对于公共服务效率最关心的是问题是否得到及时、有效。如110出警是否及时到场、解决问题是否有效,问题是否反复等。所以这里对于公共服务效率的测量指标确定为“政府公共服务供给及时”、“公共服务效果明显”、“公共服务问题得到最终处理”。

(3)公共服务主体

目前对于公共服务主体的测评指标体系尚未有相关研究成果,一般都以《公务员考核规定》要求的“德”、“能”、“勤”、“绩”、“廉”五个方面作为主体素质的测评依据。但这样的测评指标对于社区公共服务主体又过于原则,难以达到有效测评效果。这是因为社区工作不属于地方政府经常性的招商引资、征地撤迁、发展经济等主体工作范畴,难以出成效,因此以工作成效来测评社区公共服务主体缺乏可靠依据;同时,社区工作与经济工作相关性不大,纯粹属于服务性的工作,因此也难以用廉洁指标来衡量。因此,以居民需求作为公共服务主体的测评依据较为具有可操作性,因为社区公共服务就是以直接满足居民需求为导向的。由此,我们对于社区公共服务主体的测评指标确定为“工作人员处理问题及时”、“ 工作人员态度认真”、“工作人员工作专业”。

3.控制变量

基于已有研究,居民的个体特征影响诸如性别、健康、经济条件[33],以及居住时间都影响地方依恋[32]。我们调查也发现,个体性别差异、健康和经济条件的不同也相应地影响居民的公共参与热情。例如,身体状况较差的居民公共事务参与度低于正常居民。由于这些因素与公共服务的供给关联度不大,因此,这里把这些因素设定为可控变量。

(三)研究方法

本研究主要运用相关性分析来检验模型中各变量之间是否有相互的影响关系,以初步判定理论模型中相关研究假设的合理性。在此主要是运用回归分析从社区外部环境来考察既有混合社区融合的影响因素;研究过程中根据受访者对问卷填答所反映的其所在环境中公共服务供给的具体信息,来验证公共服务供给与四个维度之间的关系;模型结果可能会发现各个变量之间会有不同的结果,对此将作出说明;至于两者之间的内在逻辑及影响机理是下一步研究的方向。

四、模型检验: 数据分析与结果讨论

(一)量表的信度、效度检验

首先,本研究运用KMO和巴特利特球形进行相关度因子探测分析,发现KMO值在0.7-0.8的范围内,而巴特利特球形近似卡方值为0,故我们的变量适合做因子分析。其次,因子分析后,分析结果中各个测度指标标准化因子负荷均高于0. 65,累积贡献率均大于50% ,这说明各个量表的结构效度比较好(分析结果见表1)。最后,通过目前最常用的克隆巴赫系数(Cronbach's alpha)信度系数来检验其信度。结果显示,602个案和7个变量的数据的检验,个案的有效度为100%,信度系数大于0.6,所以变量可用。总体而言,本研究的调查问卷具有较高的信度和效度,可进行进一步的统计分析。

(二)描述性统计分析

表2提供了本研究主要变量的描述统计信息,数据显示,所有变量的平均值均大于2,小于5,表明数据波动不大,标准差也均小于1,说明数据聚合程度高,符合社会学统计要求。

(三)相关性分析

主要变量相关性分析结果显示,公共服务内容、公共服务效率和公共服务主体与既有混合社区社会融合的四个维度的相关性均在0.01以上,存在显著正相关。

(四)回归性分析

1.社区互动与其影响因素之间的关系

(1)假设检验结论分析

以年龄、收入、居住时间作为控制变量,公共服务内容、公共服务效率和公共服务主体为自变量,社区互动作为因变量,进行层次回归分析。

如表3所示,方差膨胀系数(VIF)值在1.062-1.603之间,都小于5,表明各变量不具有共线性;D-W值为2.002,接近2,说明自变量的自相关性不明显,模型设计较好;公共服务内容、公共服务效率、公共服务主体的标准化系数(Beta)分别是0.272、0.203、0.169,显著性(P值)分别为: 0.000、0.004、0.002,均小于0. 05,表明公共服务内容、公共服务效率、公共服务主体均对社会互动有显著影响,也验证了我们之前的假设H1-1、H2-1、H3-1;加入自变量后的回归模型比仅含控制变量的回归模型的R2增加了0. 189,说明自变量进一步解释了社区互动18. 9%的变化。

控制变量年龄、居住时间标准化系数(Beta)分别是-0.324、-0.223,显著性(P值)均小于0. 001,表明二者对社区互动有显著的负向影响。

(2)假设检验结果讨论

综合显著性(P值)和R2值来看,公共服务内容是影响社区互动程度最重要的因素。正如程同顺所言,在目前社区自治发育尚未成熟的情况下,“社区自治组织、非营利组织等很大程度上需要依附政府进行运作”,比如为社区居民提供参与社区生活的平台,培养社区参与意识,激发共同建设社区的热情等都需要借助政府力量[34]。此外,公共服务主体对于有效推进社区互动也非常关键,因为专业化的社会工作介入是提升自组织能力的重要途径[35]。这是因为大多数人习惯于将注意力集中于“自己身上,以及作为自己附属的家庭——使自己对公共的事情不感兴趣。”因此,这种情况下的个人需要外力迫使他“扩展他的视野而开始考虑公共利益”[36]。因此,对于这些老旧边缘的小区在自治组织发育不完善的初期特别需要外力来推动居民参与社区公共事物。无疑,此时公共服务主体的恰当介入会起到一种助力作用。当然,公共服务效率也会影响社区互动。

2.社区规范与其影响因素之间的关系

(1)假设检验结论分析

以年龄、收入、居住时间作为控制变量,公共服务内容、公共服务效率和公共服务主体为自变量,社区规范作为因变量,进行层次回归分析。

如表4所示,方差膨胀系数(VIF)值在1.062-1.603之间,都小于5,表明各变量不具有共线性;D-W值为1.864,接近2,说明自变量的自相关性不明显,模型设计较好;公共服务内容、公共服务效率、公共服务主体的标准化系数(Beta)分别是0.366、0.133、0.051,显著性(P值)分别为: 0.000、0.042、0.008,均小于0. 05,表明公共服务内容、公共服务效率、公共服务主体均对社区规范有显著影响,也验证了我们之前的假设H1-2、H2-2、H3-2。此外,控制变量居住时间的β值为-0.218,P<0. 05, 表明对社区规范有显著的负向影响。

(2)假设检验结果讨论

检验结果表明,公共服务内容对社区规范的影响最明显。我们调研的社区都存在一个共同的特点,就是社区秩序混乱,缺乏共同规范,如楼道堵塞、屋顶被私自改建等。因此,成都Z社区的K先生认为,他们这种老旧小区物业收费低廉、设施简陋,充其量就充当个门卫角色,根本无力解决小区存在的“公共池塘”问题。因此,当小区公共服务内卷化后,社区规范难以形成。当然,社区公共服务内卷化也直接导致公共服务效率低下。K先生曾就小区酒吧噪音污染先后多次投诉,经110、城管等多部门协调也无果。K先生反应,职能部门服务主体虽然每次投诉后都积极到场,但并没有彻底解决问题的决心,每次协调都是治标不治本。可见,公共服务主体既缺乏专业技能,也缺乏职业精神。

3.社区榜样与其影响因素之间的关系

(1)假设检验结论分析

以年龄、收入、居住时间作为控制变量,公共服务内容、公共服务效率和公共服务主体为自变量,社区榜样作为因变量,进行层次回归分析。

如表5所示,方差膨胀系数(VIF)值在1.062-1.603之间,都小于5,表明各变量不具有共线性;D-W值为2.185,接近2,说明自变量的自相关性不明显,模型设计较好;公共服务内容、公共服务主体的标准化系数(Beta)分别是0.175、0.246,显著性(P值)分别为: 0.000、0.002,均小于0. 05,表明公共服务内容、公共服务主体均对社区规范有显著影响,也验证了我们之前的假设H1-3、H3-3;加入自变量后的回归模型比仅含控制变量的回归模型的R2增加了0. 223,说明自变量进一步解释了社区榜样22. 3%的变化;控制变量居住时间的β值为-0.119,P<0. 05, 表明对社区榜样有显著的负向影响。此外,公共服务效率的显著性(P值)為0.092,大于0. 05,表明其与社区榜样的形成没有相关性。至此,除假设H2-3外,H1-3、H3-3均已得证。

(2)假设检验结果讨论

实践经验表明,榜样的树立离不开上级政府的支持,苏南地区许多典型的诞生就是在上级政府的支持下形成的[37]。从公共服务内容来看,政府支持包括对榜样的包装、宣传和正确引导等;而这些工作超越了一个边缘化社区的能力范围。当然,榜样的树立也是一个技术活,与公共服务主体的素养密切相关。比如语言技巧就需要服务主体“不仅涉及生产符合语法的言语能力, 而且涉及让别人听懂、相信、服从的智能”[38];政治技巧则需要服务主体懂得运用政治符号,引导群众观念。至于数据不支持公共服务效率对社区榜样产生影响的假设,这可能与既有混合社区居民多属社会边缘群体有关,因为“社会经济地位低下的社会团体是政治生活中最不积极的”群体,他们感兴趣的是与他们自身利益相关的事务,而“这些事务要引起普通大众对于政治活动的兴趣是不可能的” [39]。

4.社区依恋与其影响因素之间的关系

(1)假设检验结论分析

以年龄、收入、居住时间作为控制变量,公共服务内容、公共服务效率和公共服务主体为自变量,社区榜样作为因变量,进行层次回归分析。

如表6所示,方差膨胀系数(VIF)值在1.062-1.603之间都小于5,表明各变量不具有共线性;D-W值为1.989,接近2,说明自变量的自相关性不明显,模型设计较好;公共服务内容的标准化系数(Beta)分别是0.106,显著性(P值)为 0.001,小于0. 05,表明公共服务内容对社区依恋有显著影响,也验证了我们之前的假设H1-4;加入自变量后的回归模型比仅含控制变量的回归模型的R2增加了0. 061,说明自变量进一步解释了社区榜样6. 1%的变化。此外,公共服务效率和公共服务主体的显著性(P值)分别为0.131、0.339,均大于0. 05,表明这两个自变量与社区榜样都没有形成相关性。至此,除假设H1-4得到验证外,H2-4、H3-4均未得到验证。

(2)假设检验结果讨论

检验结果表明,对于社区依恋的影响因素仅仅限于公共服务内容这一个自变量,而且就连许多学者所认为的对社区依恋产生重要影响的居住时间和年龄等控制变量也在本案例得不到正向相关的结论[40]。可见,本案所研究的社区具有一定的典型性。进一步走访发现这种典型性结果主要与社区的居民结构有非常大的关联。小区的居民群体主要由三类人群组成,即常住居民、流动居民和权宜居民。常住居民主要指退休的老年群体,约占三分之一强,属于比例最大的群体,他们对社区环境的舒适度要求不高,所关注的重点仅仅限于就医、购物等最基本的公共服务需求;流动居民主要指临时性租房群体,以刚参加工作的年轻人和外来务工农民工为主,也约占三分之一,他们的主要需求以出行便利和低廉房租为主,也对小区环境要求不高。基于这种倾向,这两类群体对小区的依恋主要限于最基本的公共服务,如出行与购物等,而这些需求在既有混合社区是恰恰是能得到很好满足的。而至于第三类权宜居民则属于数量最小的群体,主要指那些为了小孩读书的便利而暂时长住此地的中产阶层。他们虽对社区环境有较高的要求,但由于占比较少,抗争效果不理想而渐渐冷漠。基于这样一种结果,社区居民对社区的依恋除了希望社区提供最普通的公共服务以外别无更多的要求,因此,在遭遇公共服务主体提供低效的服务产品时,他们是以容忍和麻木应对,而不是积极争取权益。

五、研究结论与建议

随着我国城市新区建设步伐的快速推进,老城区中许多建于20世纪90年代初期的混合社区逐渐边缘化。对于这样一种老旧混合小区所产生的社会融合问题不能仅仅从社区内部建设入手,仅仅按照学者通常所认为的创新社区自治模式、提高居民素质和参与水平等途径来解决社区融合问题[7]。因为这类既有混合社区已经丧失了自治能力,无法通过内部建设来主动地实现社区融合。同时,必须通过外部的助力来帮助它们实现社会融合。因此,分析这类混合社区社会融合的影响因素也必须从外部环境入手。由于“社区自治组织、非营利组织等很大程度上需要依附政府进行运作”[34],很显然,以政府公共服务供给视角来分析既有混合社区社会融合的影响因素是一个新的视角。

从实证分析结果来看,本研究提出的12个假设中有9个假设得到验证,表明既有混合社区社会融合受公共服务内容、公共服务效率和公共服务主体因素的正向影响,其中:社区互动、社区规范、社区榜样和社区依恋均受公共服务内容影响最大;公共服务效率和公共服务主体也均对社区互动和社区规范有明显影响;但公共服务效率对社区榜样和社区依恋均无明显影响、公共服务主体也对社区依恋没有明显影响。

对于既有混合社区的社会融合问题,首先是应该针对社区提供多样化的服务。由于社区居民的个体异质性差异,个人会根据自己收入等因素选择不同的公共服务项目,比如穷人为了节约成本而倾向于选择就近的公共服务,这要求政府在小区附近提供更多便利服务;而富裕群体又希望改善社区内外部环境,需要政府提供高质量的服务项目,如整顿周边环境、解决社区公共资源问题。即公共服务内容要尽量回应不同层次的服务需求。

同时,建设一支高素質和专业化的社区公共服务队伍也是必需的。我们走访中发现,公众虽然感觉基层执法人员执法水平和能力都有很大提升,但仍然有三个方面需要改进:一是服务质量问题。调查中,居民认为公共服务人员很少到社区走动,对公众反应的社区问题没有回访,因此虽然最初很热情对待,但既不跟踪解决,也不关心最后效果。二是服务人员难以与居民亲近。居民认为,他们对警察等公务人员依然存在恐惧心理,这就导致他们不会在出现问题时向他们积极求助。三是服务行为过于简单,缺乏同情心。调查也发现,社区居民在打110报警时,警察虽然及时赶到,但很多时候是按照流水线一样的程序化方式处理问题,而不是真正解决麻烦。正如美国学者马克.H.穆尔所言,政府公职人员应该是“朋友”,是一个可用信赖的人,而不是只在问题发生后才会出现的陌生面孔[19]。

当然,本研究也存在值得讨论的问题。首先,由于调查人手和手段所限,本研究缺乏成都市以外地区的既有混合社区研究案例;其次,由于从公共服务视角分析社区社会融合的影响因素有关文献较少,因此部分变量测量指标的选取不一定有充分的依据。这些方面将在未来的研究中加以改善。

参考文献:

[1]蔡秋玉.中国与新加坡绿色社区财税激励政策比较研究[J].亚太经济,2018(5):88-94;15.

[2]张祥智、叶青. 我国混合居住研究进展[J].城市问题,2017(06).

[3]单文慧.不同收入阶层混合居住模式——价值评判与实施策略[J].城市规划 ,2001(02)

[4]李洁瑾、黄荣贵、冯艾. 城市社区异质性与邻里社会资本研究[J].复旦学报(社会科学版) ,2007(09).

[5]郑孝正、秦岚. 城市边缘化社区聚居模式初探——桃浦七村实地调查的思考[J].同济大学学报(社会科学版) ,2005(01)

[6]何继新.社区“互联网+公共服务”供给模型建构探究[J].深圳大学学报,2018(2):116-124.

[7]谷玉良、周盼. 城市混合社区的衰落与边缘化风险——以农民工与市民混合居住社区为例[J].人文杂志,2015(04).

[8]周皓.流动人口社会融合的测量及理论思考[J].人口研究,2012(05).

[9]陆自荣、徐金燕. 外来务工人员参与城市公共文化服务的影响因素分析[J].东疆学刊,2014(04).

[10]郑祥福、杨美凤. 村庄社区融合的困境及其对策——以浙江省金华市高校新区周边G村为例[J].浙江师范大学学报(社会科学版) ,2012(11).

[11]孙肖远.社区党建创新:走向社区融合的现实路径[J]. 社会主义研究,2010(04).

[12]Joseph, M. L., Chaskin, R. J., & Webber, H. S. The theoretical basis for addressing poverty through mixed-income development[J].Urban Affairs Review,2007,42(3):369-409.

[13]Dekker, K.,Bolt, G.Social cohesion in post-war estates in the Netherlands: Differences between socioeconomic and ethnic groups[J].Urban Studies,2005,42(13):2447-2470.

[14]Van Eijk G.Unequal networks–Spatial segregation, relationships and inequality in the city[M].Amsterdam: IOS Press,2010.

[15]崇尚道德模范 促进社会和谐——访中国人民大学伦理学与道德建设研究中心主任吴潜涛教授[J].思想理论教育导刊,2008(02).

[16]Gideon Bolt,Ronald van Kempen.Mixing Neighbourhoods: Success or Failure?[J]. Cities,2013,Vol.35,pp.391-396.

[17]理查德.C.博克斯. 公民治理:引領21世纪的美国社区[M].孙柏瑛等.译.北京:中国人民大学出版社,2005:20-44.

[18]张锋. 社区公共服务供给机制与社区治理创新研究——以杭州翠苑街道为例[D].浙江工商大学硕士论文,2017.

[19]马克.H.穆尔.创造公共价值[M].伍满桂.译.北京:商务印书馆,2016:15.

[20]原珂、李少抒. 城市社区冲突:治理问题与策略探究[J].学习论坛,2018(07).

[21]原珂. 谈判的“一体两面”:基于邻避冲突与征地拆迁冲突的比较视角[J].学习论坛,2015(10).

[22]严志兰、邓伟志. 中国城市社区治理面临的挑战与路径创新探析[J].上海行政学院学报,2014(07).

[23]张敦福、李红姗. 齐美尔社会形式理论对社会管理体制改革的启示[J]. 湖南师范大学社会科学学报,2009(09).

[24]黄荣贵、孙小逸. 社会互动、地域认同与人际信任——以上海为例[J]. 社会科学,2013(06).

[25]雷运清、赵继伦. 现代城市社区管理的三维分析[J].广州大学学报(社会科学版) ,2016(11).

[26]邝良锋.农村社会的分裂与价值体系的重建[J].贵州社会科学,2015(11).

[27]管淮.创造“讲真话”的和谐社会氛围[J].毛泽东邓小平理论研究,2007(03).

[28]宋秀葵. 实现想象力与道德的平衡——评段义孚的生态伦理观[J].东岳论丛,2012(05).

[29]侯光辉. 地方依恋、突发事件与风险的社会“变异”——一个化工社区在“8·12”特大爆炸事故前后的变化[J].公共管理学报,2018(04).

[30]莱昂·狄骥.公法的变迁[M].郑戈,冷静.译.沈阳: 春风文艺出版社,1999:10-31.

[31]陈振明, 等.公共服务导论[M].北京:北京大学出版社, 2011:21-51.

[32]李文钊、毛寿龙.中国政府改革:基本逻辑与发展趋势[J].管理世界,2010(08).

[33]李梦玄、王慧喆、周义. 保障房社区居民社区依恋感测度化[J].城市问题,2017(04).

[34]程同顺、杜福芳. 城市化进程中的新农村社区建设——以天津市华明街为例[J]. 湖南社会科学,2012(05).

[35]杨贵华、王瑞华. 社会工作与社区自组织能力建设[J].科学社会主义,2010(04).

[36]汪杰贵.我国农民自组织公共参与制度的系统改进[J].马克思主义与现实,2018(02).

[37]景春华.榜样引领推进和谐[J],求是,2007(07).

[38]傅敬民.布迪厄符号权力理论评介[J].上海大学学报(社会科学版),2010(06).

[39]卡罗.佩特曼.参与和民主理论[M].陈尧.译.上海:上海人民出版社,2018:48-56.

[40]汪坤,刘臻,何深静.广州封闭社区居民社区依恋及其影响因素[J].热带地理,2015(03).

Analysis of Factors Influencing the Integration of Existing Mixed Communities from the Perspective of Public Service Supply

-Investigation and Analysis Based on Four Communities in Chengdu

KUANG Liang-feng, CHENG Tong-shun, CHEN Shu-xi

(Sichuan Agricultural University, Chengdu Sichuan 625014 China;Nankai University,Tianjin 300071 China)

Abstract:

The analysis of existing mixed community integration cannot only start from the inside of the community, because the supply of community public services will also affect the community integration. According to the connotation of community integration, the mixed community integration is divided into four dimensions: community interaction, community norms, community role models and community attachment. Then the theoretical assumptions and relationship models of the four dimensions of public service content, public service efficiency and public service subject influence are put forward based on literature research. Based on the data analysis of four communities in Chengdu, it is concluded that community interaction, community norms, community role models and community attachment are all affected by public service content. The efficiency of public service and the main body of public service also have obvious influence on community interaction and community norms. However, the efficiency of public service has no obvious influence on community role models and community attachment, and the public service body has no obvious influence on community attachment. Finally, relevant recommendations on integration of existing mixed communities were made.

Key words:

existing mixed communities; provision of public services; integration; influence factors