闽南歌仔戏受众心理与市场产业化趋势探析

刘 丽

(闽南师范大学 闽南文化研究院,福建 漳州 363000)

作为一种戏剧形式,歌仔戏不能脱离审美主体(观众)而存在,歌仔戏市场的变化实质上是观众市场的变化。为了解闽南地区歌仔戏受众心理与市场发展之关系,笔者分别于2015、2018年进行《闽南地区歌仔戏受众调查问卷》的调研,拟对此现象比较、分析。第一轮调查始于2015年9 月10 日,同年10 月21 日止,笔者在闽南地区高校、社区、公园以及观看演出各村镇现场,发放实体问卷282 份,回收问卷224 份,剔除漏答、有规律作答等无效问卷之后,得到有效问卷202 份,有效率为90.2%;第二轮调查于2018 年6 月5 日采用问卷星网络调查形式,在新浪微博、微信、腾讯QQ 等社交媒体发布《闽南地区歌仔戏受众调查问卷》,6 月10 日关闭问卷调查系统,回收有效问卷计509 份。该问卷在性别、出生年、籍贯、教育程度、职业等填答者基本资料之外,计20 个问题,其中8 个单选题,11 个多选题(并留有补充被试观点的余地),主观填空题1 项。基于受众调查问卷分析,本文意在通过闽南地区歌仔戏受众的两次问卷调查及比较分析,探讨闽南地区歌仔戏受众的审美心理、消费心理及其对演出市场的影响。

一、受众基本资料对比分析

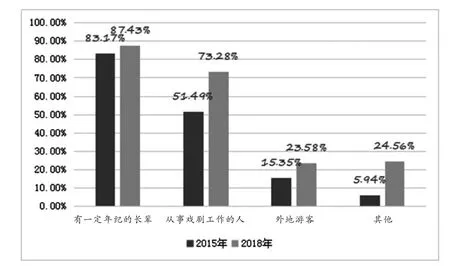

对比2015 年和2018 年闽南地区歌仔戏调查数据,发现女性参与的比例均远远高于男性:2015 年女性被试是男性的2.88 倍,2018 年女性被试是男性的2.28 倍,相对持平。出生年在“1990~1999”之间的最多,分别是71.8%(2015)和42.63%(2018);“大学本科”学历的均为最多,分别是79.7%(2015)和36.35%(2018);“职业”栏里“学生”最多,分别是71.8%(2015)和24.36%(2018)。总体来看,作为小剧种,闽南地区歌仔戏受众数量不多,较局限于闽南地区,填写问卷的农民数量最少,与庙台演出时现场的农民观众最多这一现象不成正比,“不会写字”或“不会使用因特网”限制了此一群体的参与。值得关注的是,因年轻观众多青睐网络,网络调查结果向年轻观众倾斜。见表1:

表1:闽南歌仔戏受众被试人口统计学变量统计表

在被问到“之前是否听过或了解过歌仔戏”时,相较于2015 年来说,2018 年的被试“主动了解”歌仔戏的频率高出24.71%。需要说明的是,做现场调查时(2015),熟悉或不熟悉歌仔戏的受众均有参与;而网络调查(2018),被试多为熟悉或者对歌仔戏、对戏曲有一定兴趣的受众,因此,调查结果较2015 乐观。在“没有听说过”的4 人(2015)里,其中,闽籍1 人,非闽籍3 人;2018 年“没有听说过”的7 人里,闽籍3 人,非闽籍4 人。见表2:

表2:之前是否听过或了解过歌仔戏

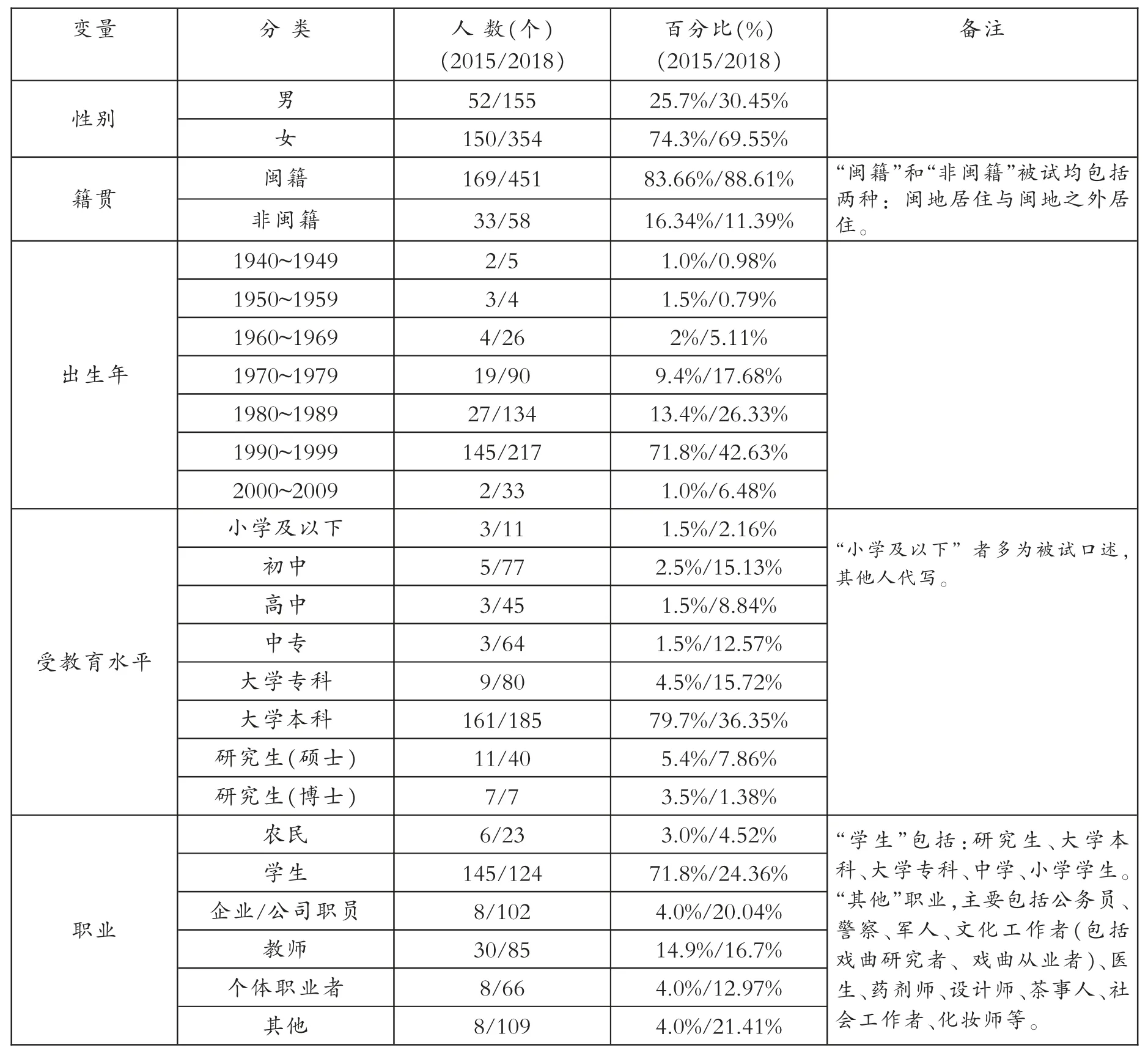

关于了解歌仔戏的途径,2018 年则以现场观看演出为多,被试占80.94%(412 人),比2015年的34.65%(70 人)(见图1)高出很多,此一结果至少让人思考以下三个问题:歌仔戏演出次数是否增加?歌仔戏的传播力度是否加大?需要说明的是,在闽南地区与非闽南地区居住的闽籍、非闽籍被试,并非都在闽南地区观看演出,因此,歌仔戏走出闽南地区演出的场次多,才有可能被更多的受众所了解。可见,闽南歌仔戏在外省的交流演出也逐渐增多。

图1:了解歌仔戏的途径

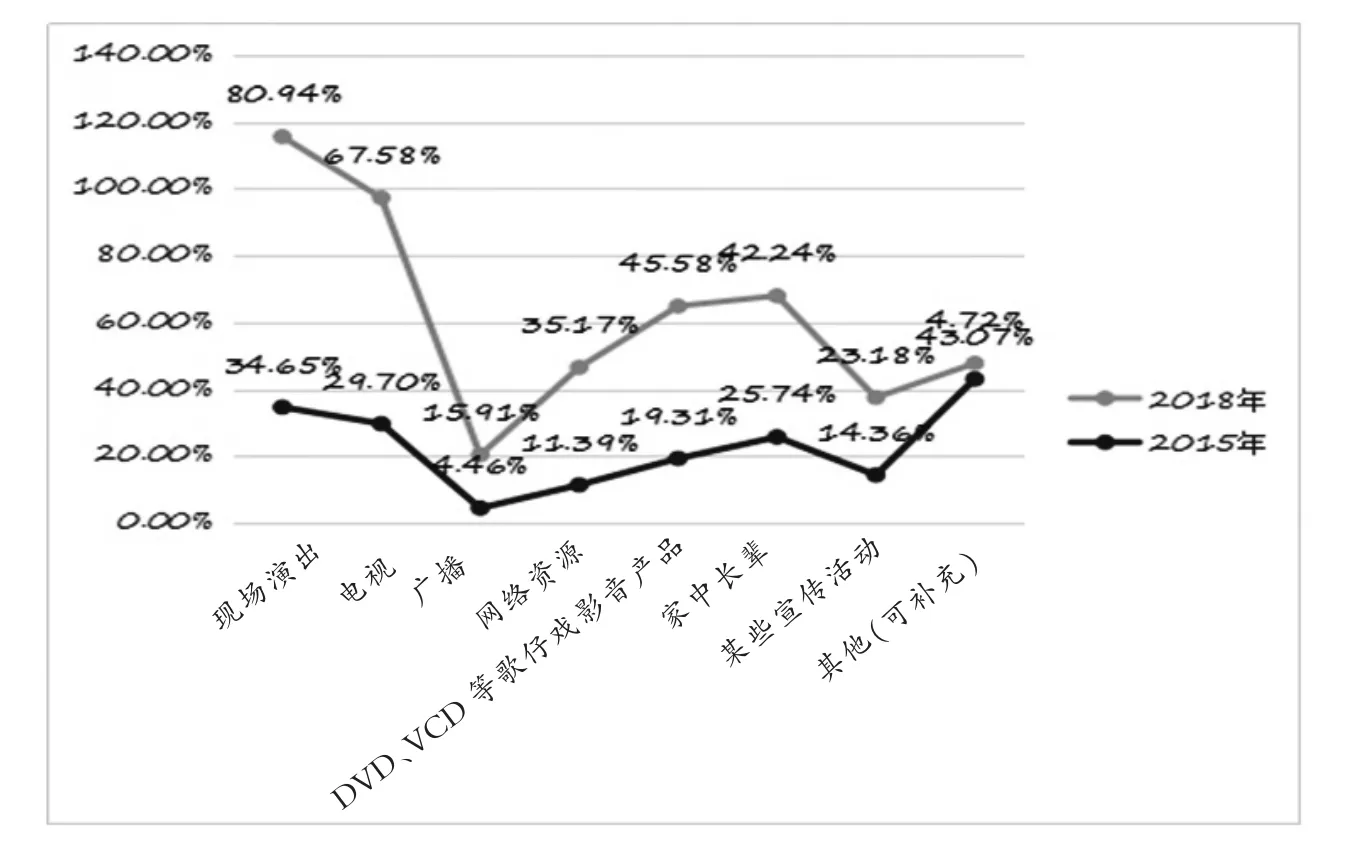

2018 年,被试对歌仔戏感兴趣的程度相较于3 年前来说,普遍上升,“喜欢,很感兴趣”者高达73.87%,远高于2015 年的27.23%,愿意主动去了解歌仔戏这一剧种,“学业/工作繁忙,没有时间”这一理由也从3 年前的21.29%下降至11.20%。见图2:

图2:是否对歌仔戏感兴趣

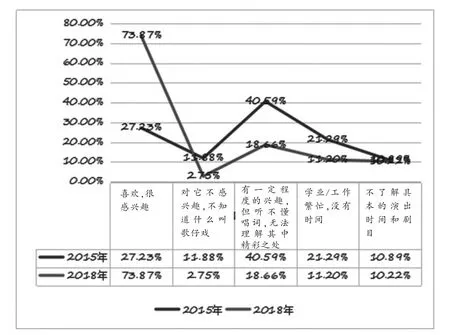

但在“您认为哪些人会喜欢歌仔戏”一题里,两轮调查均以“有一定年纪的长辈”高居不下,2015 年为83.17%,2018 年上升到87.43%(见图3),“歌仔戏是老人戏”的观点对其发展不利,情况似乎并不乐观。但在“其他(可补充)”一栏里,2015 年仅有“对闽南文化有兴趣并以其为根文化的年轻团体”“老外”这两种回答,2018 年被试参与的积极性较高,计125 条,内容包括“闽南人”“文化工作者”“区域历史及文化研究者”“女人”、学生(大、中、小学生)、“戏迷”等多种答案。

图3:您认为哪些人会喜欢歌仔戏

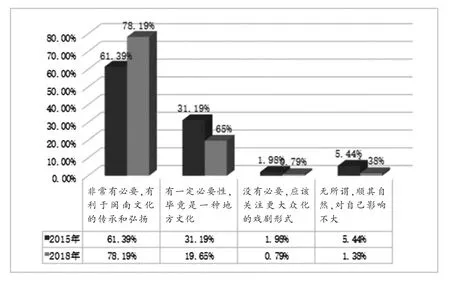

对于“是否认为闽南人有责任和传播和发扬歌仔戏”,2018 年的调查结果显示,78.19%的受众认为“非常有必要”,仅有4 人认为“没有必要”,7 人认为“无所谓”;2015 年则有2 人认为“没有必要”,11 人认为“无所谓”。见图4:

图4:是否认为闽南人有责任传播和发扬歌仔戏

总体来看,闽南地区歌仔戏受众主要分四类:一是基本观众(农村观众,人数最多的层次);二是歌仔戏爱好者(研究者、个体职业者、部分大学生);三是歌仔戏迷(普通市民);四是潜在观众(中小学生),闽南地区歌仔戏受众重心仍在村镇,以农民(尤其是中老年)居多,年轻受众相对较少。正如魏明伦所言,地方戏目前的误区在于“地方戏本质特点是地方的,立足本土,为地方群众服务,形势发展其受众已是小众,就要看本土观众有没有,小众是否还存在。”因此,争取闽南地区歌仔戏年轻观众、新生代观众势在必行。

二、受众审美心理比较分析

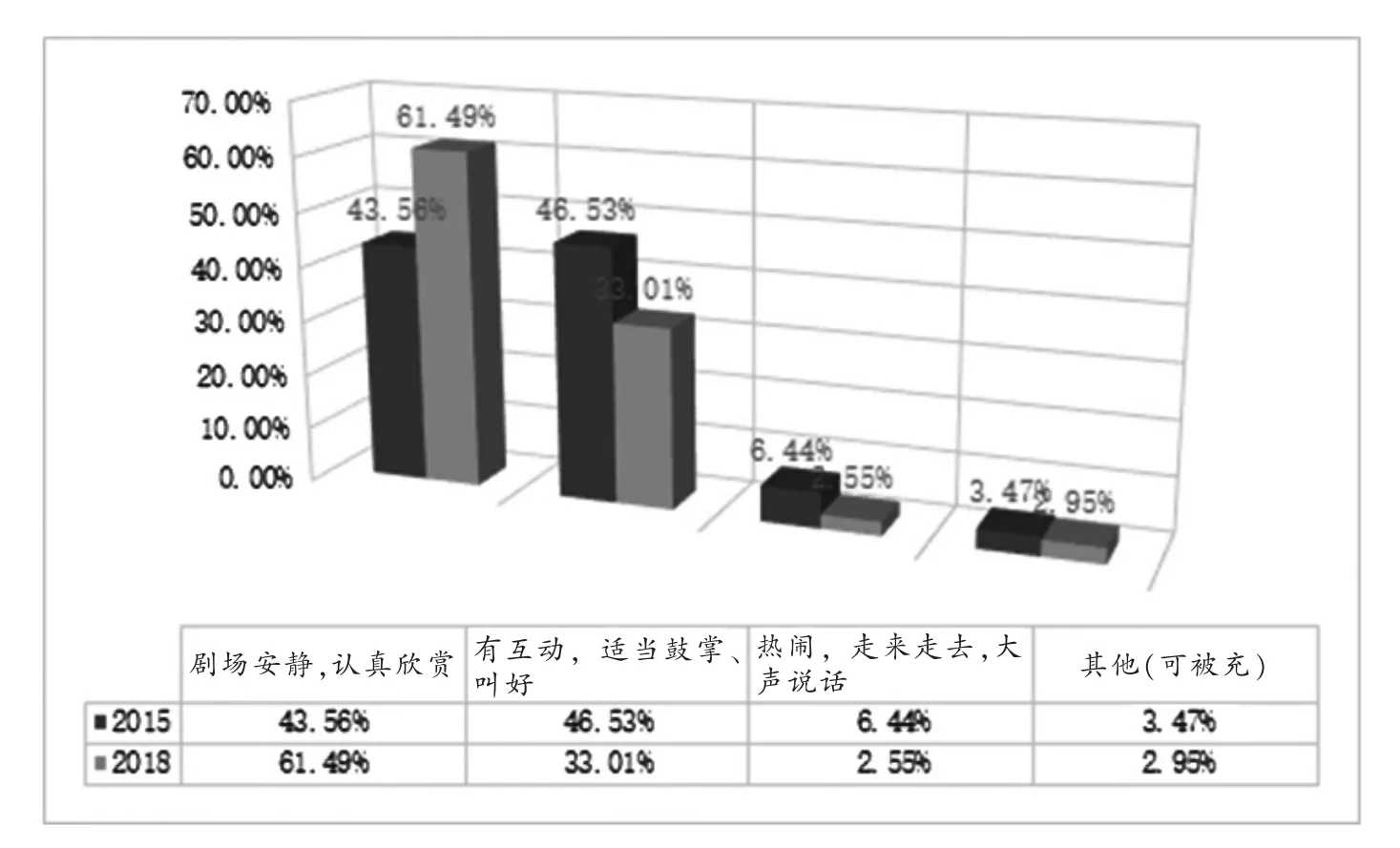

调查数据显示,年轻的歌仔戏观众偏爱的演出氛围,以“剧场安静,认真欣赏”为主,2015 年为43.56%,2018 年上升到61.49%;“有互动,适当鼓掌叫好”,2015 年是46.53%,2018 年降至33.01%;“热闹,走来走去大声说话”从2015 年的6.44%降至2.55%。可见,发展戏曲需从培养高素质的观众开始。年轻观众受教育的水平普遍较高,他们偏爱的剧场氛围也越来越接近世界水平,心理上难以接受庙台歌仔戏、室外舞台歌仔戏演出氛围的嘈杂、无序,也因此,剧场歌仔戏应运而生。见图5:

图5:偏爱的演出氛围

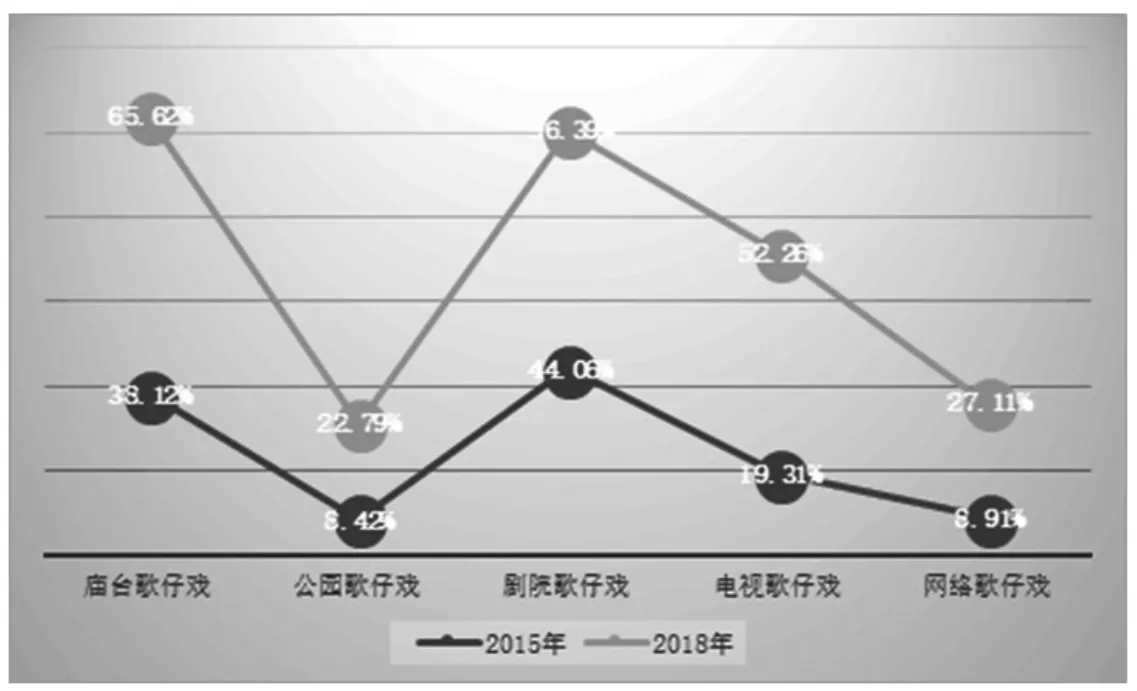

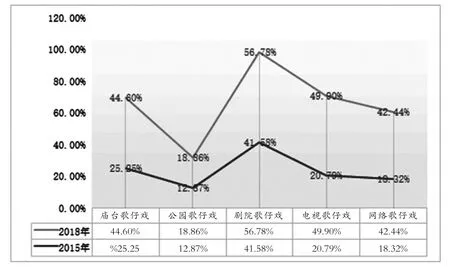

在“偏爱的歌仔戏载体”一问里,2015 年偏爱“剧院歌仔戏”为44.06%,2018 年上升至56.39%。庙台、公园、电视、网络歌仔戏截至目前,均属于非票房演出,而厦门歌仔戏研习中心的“剧院歌仔戏”多为票房演出,其他如公益演出、惠民展演除外。见图6。

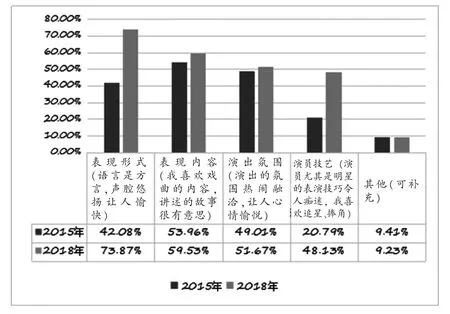

在“偏爱歌仔戏的原因”里,选“表现形式(语言是方言,听起来亲切,声腔悠扬让人愉悦)”者,2018 年为73.87%(376 人),2015 年仅占42.08%(85 人)(见图7),选此项者多是闽南在地民众,只有纯粹的闽南人对闽南语演出的歌仔戏由衷感到“亲切”。在“其他(可补充)”一栏里,2015 年仅有“妆容很艺术”“演员长得帅/美”“亲切,剧情狗血,大快人心”“从戏曲中可获得不同的感动”“认为是传统文化的一部分,只是自己不感兴趣而已”5 条,2018 年计47 条,被试补充偏爱剧目、演技、唱腔、身段、服装、发饰等多种原因,也有“个人喜爱,可能是本地人的原因”“带有闽南文化气息,蕴含深厚人文底蕴”“尊重喜爱闽南文化”等。

图6:偏爱的歌仔戏载体

图7:偏爱歌仔戏的原因

无论是2015 年还是2018 年,“最具发展前景的歌仔戏载体”均是“剧院歌仔戏”,从2015年的41.58%(84 人)上升到2018 年的56.78%(289 人),远远高于其他歌仔戏载体。见图8:

图8:受众眼里具发展前景的歌仔戏载体

什么“样式”的歌仔戏才是好戏?在庙台演出和剧院演出两种形式之间是有歧义的。对于庙台戏来说,让庙宇在神诞日“热闹”是头家聘戏的主要因素,因此,观众观演时多关注:一是剧目翻新;二是故事情节无论怎样曲折,一定有“大团圆”结局;三是演员颜值高妙,年轻、妆容好看,戏路宽阔,能旦能丑,宜丑宜生,服饰新鲜常变;四是演出时常与观众互动,“观—演”气氛融洽,唱腔动听,语言通俗易懂,开演前加场“肚皮舞”,中间适度出现一些“诨话”,引观众哄笑又能及时掌控、拉回观众情绪;五是乐器多样化,提琴等西洋乐器与“四大件”水乳交融。至于剧目是否思想深刻,多数观众坦陈并不介意,只有少数几位提到“三从四德”“一夫多妻”思想有悖现代价值观。

三、受众消费心理比较分析

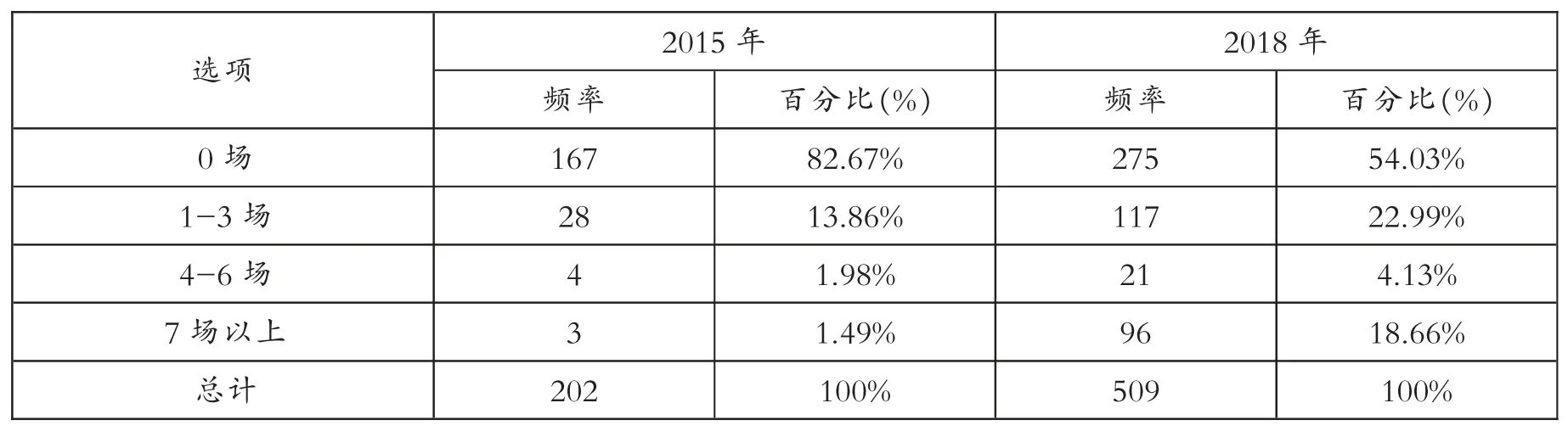

闽南地区歌仔戏以酬神娱神的庙台演出居多,演出费用由头家支付,观众免费欣赏;作为剧场营利性演出,始于2016 年5 月8 日厦门歌仔戏研习中心在其小剧场演出的《杀猪状元》,观众凭票入场,票价20 元,此后延续商演,反响不错。因此,在被问到“平均一年看几场歌仔戏的售票演出”时,2015 年有167 人(82.67%)还没有“售票演出”的概念,仅有3 人(1.49%)观看“7 场以上”;2018 年大为改观,虽有275 人(54.03%)只看免费,但96 人(18.86%)购票观看“7 场以上”,是闽南地区歌仔戏拓展市场的一大进步。见表3:

表3:平均一年看多少场售票演出

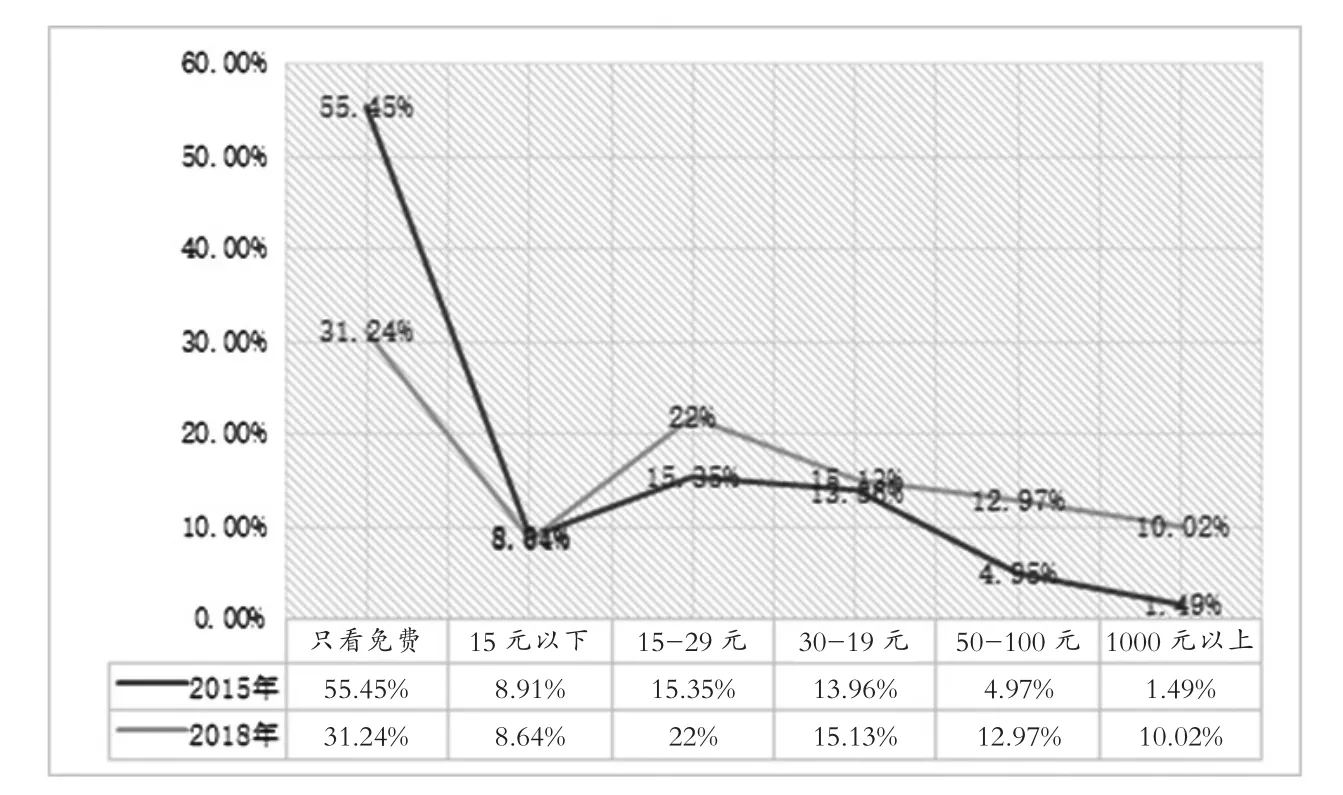

厦门歌仔戏研习中心的小剧场演出模式给闽南地区歌仔戏市场开辟了一条新径,而在2015 年,歌仔戏剧院商业演出还是难以想象的。经济水平的提高以及剧院演出的良好氛围,吸引着更多的年轻观众进入剧场。虽然“只看免费”的观众已经从55.45%(2015)下降到31.24%(2018),接受“100 元以上”票价的从1.49%(2015)上升到10.02%(2018),但观众普遍接受的价位在50 元以下,如何平衡艺术属性与商业属性之间的关系,舞台演出优劣是试金石,培养歌仔戏观众购票观看演出仍需假以时日。见图9。

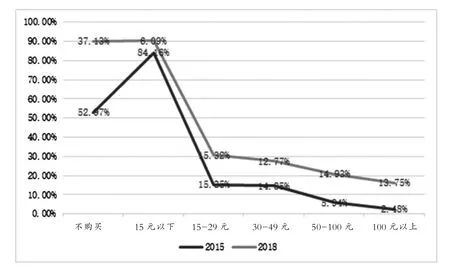

而对于不受庙台、剧场限制,随时可以欣赏的歌仔戏影音产品,2018 年比2015 年均有提高,见图10。

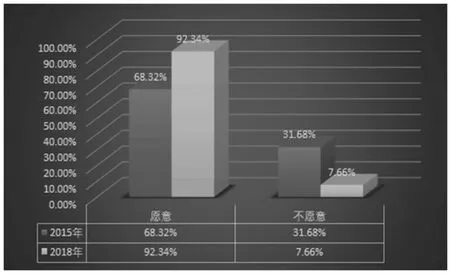

2015 年,仅有68.32%(138 人)的观众愿意“在中国传统节日和亲友一起去消费歌仔戏”,2018 年则飙升至92.34%(470 人)。见图11。

图9:可接受的票价价位

图10:是否购买歌仔戏影音产品

图11:是否愿意在中国传统节日和亲友一起去消费歌仔戏

从以上数据来看,受众的消费欲望、消费能力逐渐走高,2018 年比2015 年明显上升,一方面与戏曲利好政策相关,国家大力弘扬地方戏曲,对剧团、演员来说是催化剂,经济上得到支持,戏曲的发展空间相应得到提升;另一方面是对于闽南地区歌仔戏受众来说,从小耳濡目染的戏曲是与家人参与娱乐、审美的族群记忆。

四、受众提出的问题及建言

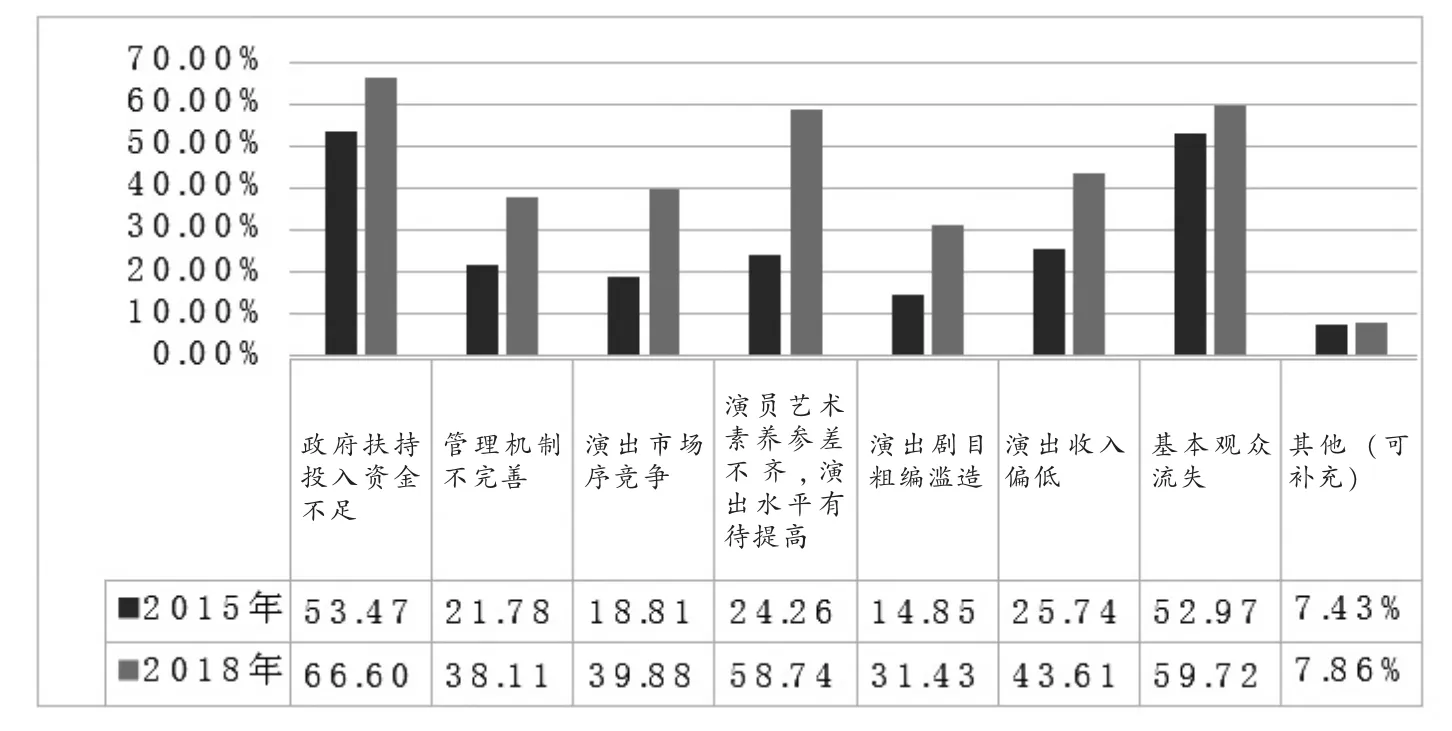

越来越多的受众认识到,作为小剧种,闽南地区歌仔戏发展存在多种困境。见图12:

图12:歌仔戏的发展困境

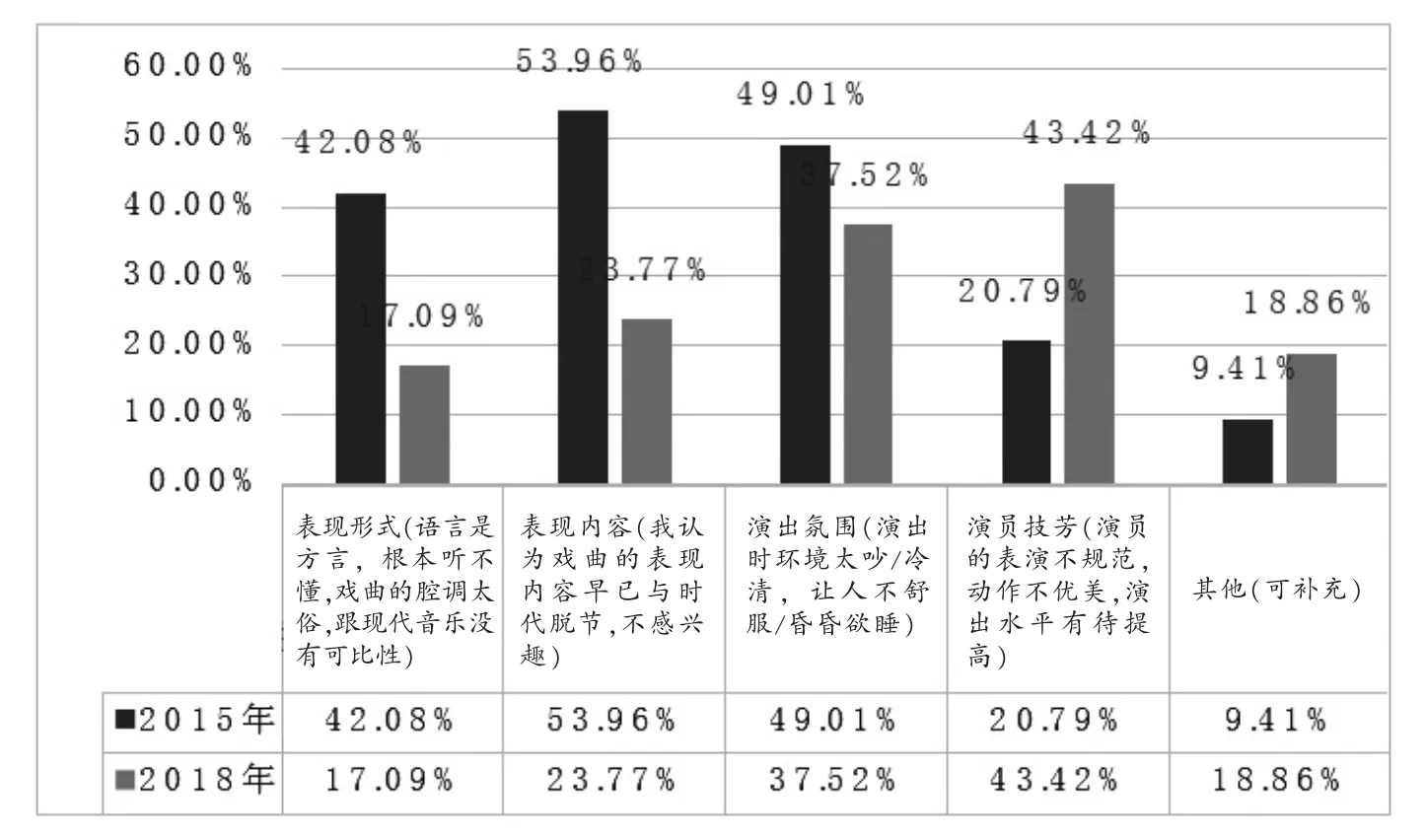

在“其他(可补充)”一栏里,2015 年认为歌仔戏的困境还在于“网络、电视、影视的冲击”“闽南语有一定的局限性,传播到全国各地困难大”“有为数不多的人了解歌仔戏,需加大宣传力度,普及群众”,至2018 年,提供建议计40 条,被试重点补充、强调三种情况:一是舞台演出粗糙,不精致。如“剧本错别字多,读音不准确。剧本过多移植越剧”“没有新剧本,表演妆容向京剧靠拢,可观众还是大众化,跟不上节奏”;二是演技拙劣,如“专业剧团和业余剧团演员演技相差非常之大,业余剧团的演出形式甚至有点过于浮夸,有点脱离歌仔戏的本质”;三是观众老龄化,如“近年来,闽南地区推广普通话,再加上歌仔戏创新较少,年轻一代普遍不感兴趣”“发展平台不够多,现在的中年人青少年更喜欢追求时尚潮流,对歌仔戏的认定几乎就是老年人才看的东西。从而导致歌仔戏知名度打不出去,了解的人群随着时代的变迁而缩小,岌岌可危”“观众老年化,培养下一代”“缺少时代精神的因素,缺少与时俱进的精神,无法吸引青少年的兴趣”“普及不够造成观众少”。对于歌仔戏需要改善之处,2015 年42.08%(见图12)的被试认为“听不懂方言”是一大障碍,在“其他(可补充)”一栏里提出“内容与表现形式不符合主流观众的口味”“灯光比以前更亮,略刺眼”“没有新剧出来”“演员太老,不漂亮,不帅气”“只是听不懂”“演员艺术素养需提升”“单纯没兴趣”等,2018 年提出96 条,补充者主要持四种观点:一是提升整体演出水平(包括表演、妆容、唱腔、舞美、道具)。被试提出如下问题,如“野台演出水平参差不齐”“舞台道具服装有待丰富”“电视剧的歌仔戏,背景较为落后,妆容生硬,演员普遍年纪较大,远远比不上其他古装剧阵容,看一眼就觉得出戏”“布景造型美感”“职业歌仔戏表演有待提高”“很多不是很规范的演员”“演出不认真对待”“表演的节奏比较拖拉,需要改进”“妆容要更好”“表演可以更精致一点”“提高演出质量”;二是演出内容陈旧,如“剧目可以再多一点创新”“多一些让年轻人喜欢的题材”“剧目可以更新颖”“戏曲一直重复演出,没有新戏,很无趣”“新的剧目”“戏曲的剧本更新”,以及“内容应切合现代,传统的落后观念如‘女子三从四德’应适当剥除”;三是创新与否的问题,持肯定意见者认为“如果能吸引更年轻一辈的观众,就要把剧本创新”,也有否定的声音,如“现在业余剧团都有戏前歌舞,我觉得不符合实际,戏曲就是戏曲,为什么要加入无关紧要的歌舞。虽然现在戏境很差,业余剧团很难经营。但是没必要这样!本身歌仔戏演员从古至今都被人认为跟乞丐差不多了,为什么还要这样作践自己呢?即使为了生存也没必要这样,只是毁了自己的尊严,枉费了邵江海、庄少全还有一些不认识的老前辈他们为歌仔戏付出保留下来的心血!”“演员、导演、编剧的意识形态,不要一味地去追求改变、创新什么的,能够按照传统好好地演一出戏就是对芗剧很大的尊重,一味地追求创新改变不仅使芗剧的音乐失去了原先的韵味,也让芗剧失去了自己的特色。”音乐、唱腔的改编、创新与戏曲剧种之间的关系:“音乐声腔是一个剧种区别于另一个剧种的最大因素,而不是方言。非常嫌弃‘厦门闽南语越剧团’这样的现象,乱吸收借鉴。”“用现代音乐写谱,传统戏曲不好听,音韵不和谐。”四是注重细节问题,如“字幕的错别字不少。还需要标明曲调名”“不精致”;方言演出难以听懂因而影响观演效果的困扰:“现在对方言的掌握能力普遍较低,就算喜欢歌仔戏也容易因为听不懂而放弃。”

图13:歌仔戏需改善之处

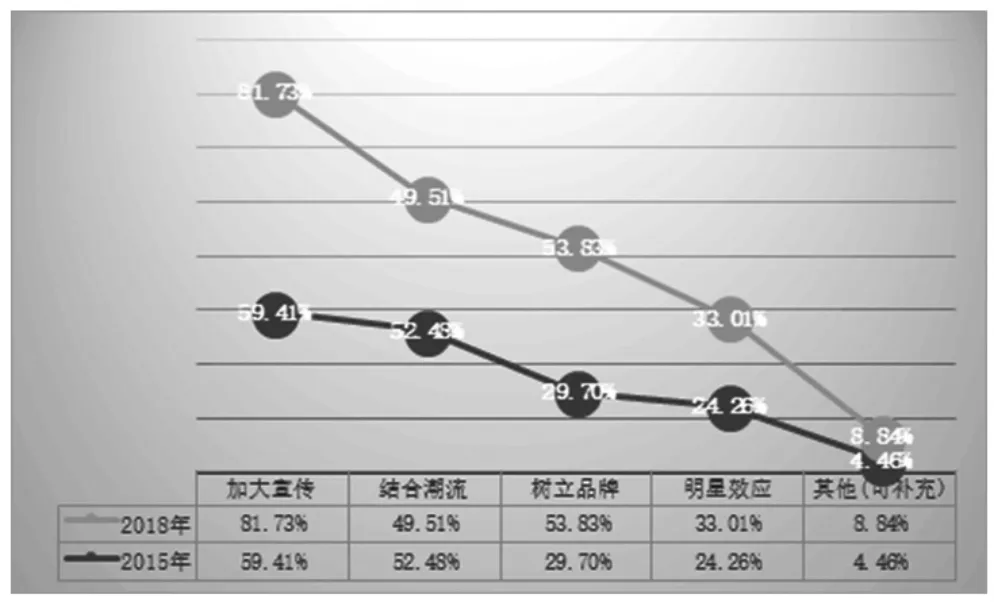

对于什么是更好的传播途径,“加大宣传”的比例在两轮调查中均占首位(见图13),2015 年被试补充认为“经典剧目”“改编不同方言”“创新剧目”进行传播;2018 年补充计45 条,主要有“戏曲进校园”“影视化、网络化等多媒体传播”“增加公益演出”“旅游资源开发”“提升演出质量”等5 种。

图14:更好的传播途径

在“请写出您认为对闽南地区歌仔戏的未来发展至关重要的一句话”里,2015 年共收到105 条记录,一是从艺术层面说,走精致化路线,锻造好戏,以期成为“闽粹”;二是从传播角度看,树品牌、多演出(尤其是公益演出,如“送戏下乡”“高雅艺术进校园”“惠民展演”等形式)、多宣传;三是从非闽南语系观众的立场看,听“懂”、看“懂”很关键,舞台演出字幕不可或缺,如“一定要有字幕!这样才能让更多人了解到歌仔戏魅力,不能让歌仔戏仅限闽南人听懂”、“要有字幕”;四是提倡“戏曲进校园”,培养2000 后、2010 后小观众。2018 年共收到288 条记录,涉及闽南歌仔戏生存的外部环境与内在环境,既有寄望政府扶持(计17 条)、加大宣传推广的要求(计92条),也有拓展演出市场、演员提升演技的层面(计73 条),或要求“从娃娃抓起”的新生代观众培养(计56 条),更多纯粹希望歌仔戏发展越来越好的良好祝愿。此外,四种观点相互交织、彼此融合者有之,诸如“宣传,了解,改革,传承,发扬”“政府重视,加强资金投入,从娃娃抓起,传承和保护歌仔戏”等;另有对闽南语的重视,如“普及闽南语使用”“闽南话的普及是歌仔戏发展的必要条件之一”“闽南语是身为闽南人都要会听,会说,闽南歌仔戏很有教育意义”,也有“听不懂词”“对于非闽南地区的人来说,真的听不懂!所以希望演出时能有字幕”的苦恼与希冀,还有“买卖是最好的传承。作为娱乐商品,失去了市场价值,没有消费者,还有传承的意义吗”之类的异样声音。

五、结语

早在2005 年,从事歌仔戏编导的郭志贤即已忧虑“观众危机”这一问题:“八十年代后的芗剧从‘内台戏’走向‘外台戏’,九十年代还有很多观众,进入新世纪,观众越来越少、越来越老!演员同样是越来越老化,年轻人不喜欢学唱歌仔戏。”他建议从音乐、表导演和舞美灯光三个层面探讨改良:一是能否用近代的“歌仔”来改良芗剧?二是表导演形式尝试“精致化”“京剧化”“生活化”“歌剧化”,用“闽南语歌曲唱芗剧”;三是舞美精致化,灯光、音响、服装精美设计。随着歌仔戏的现代转型,“精致化”在渐渐成为官方剧团的剧目编创标准,并收到一定成效,如《保婴记》《邵江海》《蝴蝶之恋》等剧目的出现。正如刘景亮、谭静波所言,当代戏曲观众理论研究相对薄弱:“戏曲尊重观众更多地表现在演出实践方面,传统的戏曲研究对观众的关注程度比起观众在戏曲活动中的重要作用来极不相称。”“接受美学”理论一度把受众提升到艺术活动的重要地位,中国传统戏曲的“观众危机”使学术界意识到观众参与的重要性,多限于“谈论”,而地方戏曲如闽南地区歌仔戏与其他艺术门类的观众之间有什么区别,新生代观众与传统观众之间有什么区别,不同群体对歌仔戏有什么样的具体要求?他们心理层面的要求(诸如审美品位、欣赏习惯)有哪些特征?他们偏爱的演出载体、氛围、传播方式等有什么不同?一定时期内观众心理怎样发展?会不会反过来影响舞台演出形式?哪些易变与难变?哪些可变与不可变?……诸如此类的问题,目前少有相关文献研究,戏曲生产者常会听到“改善观演关系”“适应观众”“赢得观众”“培养观众”的声音,只有切实了解观众的心理需求,才能解决“观众危机”的根本问题。魏明伦认为“中国戏剧黄金时代一去不返”“戏剧若没有观众就没有生命力,它所要做的也是满足观众需求,守住本土阵地!”显然,地方戏曲发展亦且需要具体而系统的观众研究。

戏好不好,决定权在于观众;歌仔戏的发展,离不开观众的参与。市场这一不可或缺的环节一旦断裂,歌仔戏将面临现实的威胁,导致演出市场低迷。一是当地政府应加快歌仔戏产业结构调整,及时完善戏曲产业化政策,加强歌仔戏文化产业的资金投入、市场推广等,进行示范性和导向性的重点扶持。同时,制定相应的资金优惠政策,多方筹措设立戏曲文化专项基金,建构具有特色品牌的产业链,有效拓宽歌仔戏产业的市场空间,对于推动歌仔戏文化产业的优化发展和跨越式发展具有重要作用。二是依靠传承者,加强产业从业人员的教育和培养,引入产业化的管理人才,确保提高演出质量。剧团应将大剧院、小剧场与庙台,以及城市与乡村、省内外与国内外演出形式考虑进去,通过演出,了解观众审美需求,提升表演艺术。三是利用现代传媒,尽可能将其渗透在电影、电视、网络、广播中,以各种观众喜闻乐见的形式传播歌仔戏,并逐步在大、中、小学校园开设歌仔戏传承基地,进行教学、演出,扩大受众群体,加强演艺人才和受众群体的环境培养。由上观之,除了对其舞台艺术进行深入探究,直面市场机制正在发生转换的趋势,“观众”尤其是新生代观众的培养,是关系到闽南地区歌仔戏市场兴衰的关键问题,只有把观众审美心理、欣赏习惯纳入研究范围,才能使之成为符合当代社会娱乐、审美等多种需求的艺术样式。

注释:

[1][9]彭桐:《编剧魏明伦:中国戏剧黄金时代一去不返——巴蜀鬼才魏明伦海南谈戏剧》,《海口晚报》2014 年06 月04 日http://www.chinanews.com/cul/2014/06-04/6242193.shtml。

[2]2018 年11 月。

[3]庙台歌仔戏一般由头家付费。

[4]2015 年9 月14 日9 点30 分,笔者访谈一位1947 年出生于漳州的大学老师,在问到“歌仔戏票价大约多少”的时候,他说:“庙台歌仔戏免费请人看,都不一定有观众,卖票更没有人看了。”

[5]被试来自福建福清。

[6]被试来自福建三明市沙县。

[7]郭志贤:《芗剧与歌仔戏》,《漳州戏剧研究》,北京:中国戏剧出版社,2005 年,第46 页。

[8]刘景亮、谭静波:《戏曲艺术与观众关系的当代状况》,《戏曲跨学科研究卷》,合肥:安徽文艺出版社,2015 年,第306 页。