云南蚕区58个家蚕品种对家蚕质型多角体病毒的抗性调查及聚类分析

邵榆岚,张一川,唐芬芬,张永红,朱 峰,白兴荣

(云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所,云南 蒙自 661101)

【研究意义】家蚕质型多角体病毒(BombyxmoriCytoplasmic Polyhedrosis Virus,BmCPV),基因组由10个dsRNA片段组成,属呼肠孤病毒科(Reoviridae)[1-2],能形成光学显微镜下可见的病毒多角体,其形态多样,常见四角形、三角形等,而且大小不一。由该病毒感染引起的家蚕质型多角体病毒病成为云南蚕区重要家蚕病害之一,典型病症是发病后期解剖病蚕能看见中肠后端乳白色褶皱,在生产上常见于5龄后期发病,给蚕农造成严重损失[3]。本研究利用云南蚕区保存的丰富家蚕品种资源,开展家蚕品种对家蚕质型多角体病毒的抗性调查和分析,为抗病育种、抗病关键基因的研究提供参考。【前人研究进展】黄君霆[4],张远能[5],徐安英[6]等研究证明,家蚕不同品种对家蚕质型多角体病毒的抗性差异较大。渡部仁[7]认为家蚕对BmCPV的抵抗性主要是侵染抵抗性,在不同品种间存在不同基因控制,一般品种受微效多基因控制,高抗品种受一对显性基因控制。段家龙[8]研究表明,家蚕个体、化性、性别、蛾区间对BmCPV抗性均存在差异。家蚕不同发育时期对BmCPV的感染抵抗性不同,起蚕感染率高,且受到桑叶品种的影响[9-10]。随着分子水平的深入研究,采用高通量技术比较正常家蚕和BmCPV患病家蚕、抗BmCPV家蚕品种和感BmCPV家蚕品种,获得许多差异表达基因,在蛋白质代谢、能量代谢等基因功能方面作用凸显[11-13],感染机制的深入研究为传统抗病育种提供理论支撑。家蚕品种抗病性鉴定是抗病育种、抗病基因发掘的重要基础,小麦[14]等物种上均采用此策略。针对家蚕质型多角体病毒病发病时外观特征不明显,潜伏期较长,容易二次感染等特点,在进行该病鉴定时常常采用早期诊断的方法。家蚕质型多角体病毒病的早期诊断有免疫对流电泳检测、多角体镜检、体重变化测量等方法[15]。吴萍等[16]采用荧光定量PCR的方法,在接种后早期区别不同品种的抗性水平。陈克平[17],徐安英[6]等家蚕品种对核型多角体病毒和质型多角体病毒的抗性水平分布,均采用多个浓度的半数致死浓度LC50值和半数感染浓度IC50值进行研究。【本研究切入点】首次采用聚类分析对家蚕品种抗病水平进行分类,聚类分析可以在没有先验分类的情况下通过观察数据进行分类,它使组内的数据对象具有最高的相似度,而组间具有较大的差异性,在科学研究和生产实践中应用广泛[18]。【拟解决的关键问题】通过不同品种接种BmCPV后的感染率,采用方差分析、多重比较获得不同品种对BmCPV的抗性差异,通过聚类分析把云南蚕区家蚕品种抗BmCPV能力划分不同水平,为家蚕品种和家蚕质型多角体病毒相关的实验提供重要参考,筛选高抗品种为抗病育种、抗病关键基因的研究奠定基础。

1 材料与方法

1.1 供试材料

供试品种由云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所家蚕资源保存研究室提供,全部均为二化性品种,其中日系品种27个,中系品种31个。

1.2 试验方法

1.2.1 家蚕质型多角体病毒悬液的准备 家蚕普种菁松×皓月常规饲养,4龄起蚕接种病毒,5龄后期出现空头状,蚕座出现白色粪便时收集发病蚕,解剖收集白色褶皱的中肠,灭菌水洗干净,研磨,用3层纱布过滤,收集滤液。滤液用灭菌水稀释,进行差速离心。高速6000 r/min,离心20 min,取出沉淀中的白色部分,其余沉淀加灭菌水混合振荡后再用高速离心,反复高速离心取出白色沉淀部分收集,之后采用高速5000 r/min(离心10 min)和低速500 r/min(离心3 min)交叉离心。除去白色沉淀外层灰色部分和内部细小杂质,收集沉淀,加入少量灭菌水悬浮,得到高纯高浓度的纯白色病毒多角体液并于4℃保存。使用当天采用血球计数板测定病毒液浓度,制备成所需浓度的BmCPV病毒多角体液。

1.2.2 家蚕品种的BmCPV接种 供试家蚕品种于春季正常饲养至3龄起,接种当天采摘适龄新鲜桑叶,清洗干净晾干后选择无皱叶,切成4 cm×6 cm大小一致的方形叶,放入浓度1×107个/mL的BmCPV病毒多角体液,叶表面水分蒸发后,等量桑叶给3龄起蚕经口接种。每个品种每个重复饲养30头健康蚕于带盖塑料盒中,每盒2片病毒桑叶,设3个重复。接种期防止桑叶凋萎,保证食尽桑叶,第2顿开始更换为普通新鲜桑叶正常饲养。

为防止二次感染,实验期间,上午喂蚕前统计蚕数并去除残叶蚕沙,更换垫纸和塑料盒,下午喂蚕前用新鲜生石灰粉消毒蚕体蚕座。每天喂蚕结束后用含1 %有效氯的漂白粉水消毒蚕室地面。

1.2.3 家蚕品种接种BmCPV后的感染率调查 接种后第7天,取每条蚕的中肠,显微镜检测是否有BmCPV多角体,记录感染数,并按下面公示计算感染率。为确保镜检准确率,区别多角体和脂肪球,镜检时每个样品3个重复,其中一个样品用0.5 %苏丹Ⅲ染色液染色,多角体能够被染成橘红色,脂肪球不被染色,确定该蚕是否含有BmCPV多角体。

感染率(%)=感染数/供试蚕头数×100

1.3 统计分析

实验得到的感染数采用EXCEL进行数据统计;感染率的方差分析、多重比较等采用SAS 9.0进行数据分析;K-均值聚类、系统聚类采用SPSS 20.0进行分析。

2 结果与分析

2.1 58个品种接种BmCPV后的抗性差异

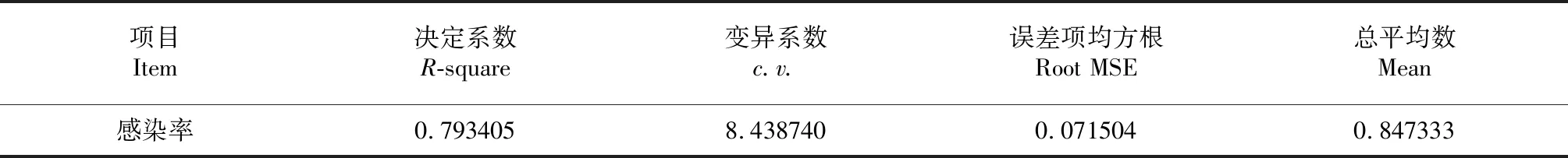

依据家蚕质型多角体病毒的一般发病规律,接种后第7天是病势中期,此时调查感染数可减少二次感染的干扰。从表1可知,各品种所有数据表达为均值±标准差,95 %置信区间。对不同品种的感染率进行方差分析,由表2可知,其P值小于0.01显著水平,说明有99 %的把握肯定不同品种的感染率差异显著,其中79.34 %的品种符合。进而采用最小显著性差异法(LSD)检验不同品种的感染率在各显著水平的平均差异。感染率在0.05显著水平,分为20个差异组,在0.01显著水平,分为17个差异组,不同显著水平均为品种14的感染率最低,品种10与品种14差异不显著。

表1 58个品种接种BmCPV后的感染率

表2 感染率的方差分析(一)

表3 感染率的方差分析(二)

表4 58个品种感染率的多重比较

2.2 58个品种抗BmCPV能力的聚类分析

采用聚类分析中K-均值聚类和系统聚类,进一步对58个品种进行抗性分类。K-均值聚类自定义将聚类数分为4类,经过10次迭代,最终聚类中心和聚类成员如表5所示,第2类的感染率最低,为55.10 %,品种10和品种14属于此类;第1类感染率最高,为96.22 %,有23个品种;第3类有17个品种,感染率均值为73.70 %;第4类感染率较高,为90.09 %,包括16个品种。由此可知,K-均值聚类中的第2类,品种10和品种14的抗BmCPV能力最好,品种名称分别是秋白B、P50。采用系统聚类中Ward法,平方欧氏距离测量,谱系图如图1所示,分为两大类,4个小类,其中品种5、品种16、品种29与品种10、品种14同为一类,通过系统类聚方法获得高感染率品种为10个,比K-均值聚类方法获得的高感染率品种减少13个。2种聚类方法结果得到的抗性分布如图2所示,系统聚类的分布呈中间多,两头少的形态,比K-均值聚类的分布更加合理。

表5 K-Mean法聚类成员

图1 58个品种抗BmCPV系统聚类谱系图

a:K-均值聚类;b:系统聚类a:K - Mean cluster;b:The system cluster

3 讨 论

近几年,云南蚕区家蚕质型多角体病毒病发生率逐年提高,对该病的防治已刻不容缓。掌握蚕区家蚕品种对BmCPV的感染情况并获知其抗性分类是防治该病的第一步。通过对感染率数据的方差分析和多重比较,云南蚕区不同品种抗病性差异显著,但该方法不能直接对家蚕品种抗病性进行分类,而抗性分类在家蚕病理研究中对选择供试品种具有重要的指导意义。对苦瓜种质资源白粉病抗性[19]、高粱品种萌发期抗旱性鉴定与分类[20]等研究表明,聚类分析是抗性分类的重要方法。本研究采用2种聚类方法进行比较,K-均值聚类法分为4类,快速直观把58个家蚕品种分类;而在系统聚类中通过对组间链接法、重心法和ward法的数据比较和差异检验(过程略),最终确定ward法的结果最好且差异最显著。2种聚类方法的结果比较,系统聚类的分类结果更加合理,与预期相符,能够在以后生物学实验研究中以此为依据,选取与实验目的相吻合的供试品种进行实验。

4 结 论

(1)通过对不同家蚕品种接种相同浓度的BmCPV多角体病毒液,接种第7天后调查感染率。经方差分析和多重比较,不同品种对家蚕质型多角体病毒病抗病性差异显著(P<0.01)。

(2)采用聚类分析方法确定家蚕品种资源对BmCPV的抗性分类。通过K-均值聚类和系统聚类的比较,供试品种采用系统聚类方法把BmCPV的抗性水平分为4类,高抗品种有5份,中抗品种23份,中感品种20份,高感品种10份,分别占供试品种材料总数的9 %、40 %、34 %、17 %。该结果对家蚕病理研究供试品种选择、抗病素材选取提供参考,为抗病育种和抗病关键基因的研究奠定基础。

(3)云南蚕区抗BmCPV最好的P50品种(原名大造)与段家龙[8]研究结果一致。