选择性肺叶切除治疗同侧多发结核病灶一例

李季 叶嗣宽 王麒竣 钟晓燕 曾晓刚

结核病是由结核分枝杆菌(MTB)感染引起的慢性传染病,可侵及许多脏器,以肺结核最为常见。临床上遇到的肺部多发结核病灶患者,虽经敏感药物正规抗结核治疗有效,但病灶始终吸收不完全,最后残留空洞、结核球及曲霉菌感染。此类患者通常以抗结核药物规范化疗为主,由于病灶涉及肺叶较多,既往认为不宜进行外科手术治疗。笔者回顾性总结了1例右肺上、中、下叶分别存在典型肺结核病灶患者的临床诊治过程,通过针对不同的病灶采取相应的手术方式,配合抗结核药物化疗取得了良好的效果,可为临床诊治类似患者提供一定参考。

临床资料

患者,女,32岁,工人,已婚。因“间断咳嗽2年,咯血1年余”于2018年10月18日第2次入住重庆市公共卫生医疗救治中心胸外科。

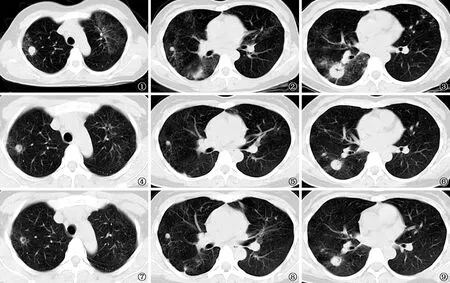

患者于入院前2年出现干咳,未诊治。入院前1年,患者出现咳嗽,并咯血数口,量约20 ml,于2017年12月1日第1次收住本院结核科。就诊时胸部CT扫描提示“右肺上叶及右肺下叶背段多发病灶,多发脓肿形成可能;考虑感染性病变,结核可能”(图1~3)。入院后对患者痰标本进行了GeneXpert MTB/RIF检测,提示阳性(少量);纤维支气管镜灌洗液进行环介导恒温扩增检测(TB-LAMP),提示阳性;罗氏固体培养及药物敏感性试验(简称“药敏试验”),结果为MTB阳性,无耐药。结合病史及辅助检查诊断为“肺结核”,给予2H-R-E-Z/4H-R方案(H为异烟肼,0.3 g, 1次/d;R为利福平,0.45 g, 1次/d;E为乙胺丁醇,0.75 g, 1次/d;Z为吡嗪酰胺,1.5 g, 1次/d)行抗结核治疗。患者咳嗽症状消失,咯血停止,痰液罗氏固体培养逐渐转阴,遂出院,继续门诊治疗。门诊胸部CT扫描复查,提示右肺上、中、下叶结节病灶,吸收欠佳(图4~9)。期间2次药敏试验均提示患者无耐药,强化期延长,至3个月后治疗方案调整为:H-R-E,此方案治疗至患者第2次住院。患者既往于13年前曾患“黄疸型肝炎”;4年前诊断“地中海贫血”,现病情控制良好,无贫血。个人史及家族史无特殊。

入院体检:体温36.3 ℃,脉搏91次/min,呼吸20次/min,血压100/71 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。胸廓对称,呼吸运动正常,双肺叩诊清音;双肺呼吸音清晰,语音传导正常,未闻及干湿性啰音、胸膜摩擦音。初步诊断:(1)继发性肺结核 右上、中、下肺,左上肺,涂(-)培(+),初治;(2)地中海贫血。

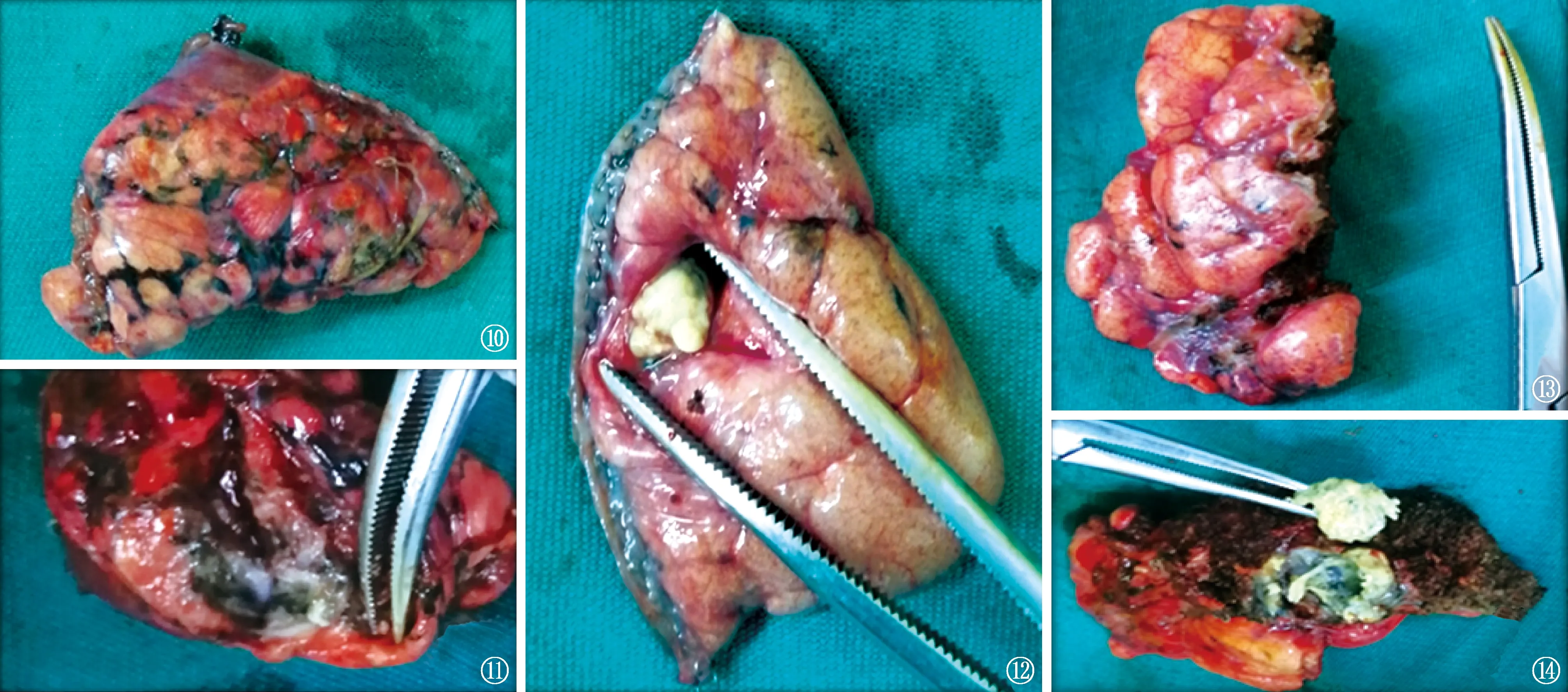

入院后继续给予抗结核化疗(异烟肼:0.3 g, 1次/d;利福平:0.45 g, 1次/d;乙胺丁醇:0.75 g, 1次/d)。经术前准备,于2018年10月30日行胸腔镜辅助下右肺下叶背段切除术+右肺中叶楔形切除术+右肺上叶楔形切除术。术中探查,右上肺尖段可扪及约1.0 cm×1.5 cm结节,边界不清,周边散在少许条索状小结节;中叶外侧段边缘可扪及约1.0 cm×1.5 cm小结节,质韧、边界清楚;右肺下叶背段可扪及约2.0 cm×3.0 cm包块,边界不清,下叶背段局部不张(图10~14)。患者手术顺利,余肺复张良好,术后伤口愈合良好。

术后病理:右肺上叶、中叶、下叶上皮样细胞肉芽肿性炎伴凝固性坏死,符合结核。右肺中叶脓液标本MTB荧光染色涂片阳性,GeneXpert MTB/RIF检测阳性,探针熔解曲线法检测提示对异烟肼敏感、利福平敏感。继续原方案抗结核药物治疗6个月。于2019年3月4日行胸部CT扫描复查,见右肺复张良好,无新发病灶(图15~17),无咳嗽、咯血等症状,遂停药后观察。

图1~9 患者,女,32岁。因“间断咳嗽2年,咯血1年余”于2018年10月18日第2次入院治疗。图1~3为患者第1次入院治疗期间于2017年12月28日行胸部CT扫描图像。图1见右肺上叶结节,直径约1.5 cm,周围见较多斑片状卫星病灶,左肺上叶可见较多条索、斑片状病灶,密度不均,边界不清,双肺可见散在腺泡结节影;图2见右肺中叶结节,直径约0.8 cm,周围见较多斑片状卫星病灶,密度不均、边界不清,双肺可见散在腺泡结节影;图3见右肺下叶背段结节,直径约2.4 cm,中间有透亮区,周围见较多斑片状卫星病灶,密度不均、边界不清,双肺可见散在腺泡结节影。图4~6为患者规律抗结核药物治疗6个月后(2018年6月12日)胸部CT扫描复查图像。图4见右肺上叶结节有缩小,直径约0.9 cm,中心低密度区扩大,周边卫星病灶明显吸收,左上肺病灶明显吸收;图5见右肺中叶结节无明显变化,周边病灶及左肺病灶明显吸收;图6见右肺下叶背段结节稍缩小,直径约1.7 cm,周边病灶及左肺病灶明显吸收。图7~9为患者规律抗结核治疗10个月后(2018年10月16日)胸部CT扫描复查图像。图7见右上肺结节形成小厚壁空洞,直径约0.9 cm,周围卫星病灶及左上肺病灶吸收;图8见右肺中叶结节无明显变化,周边病灶及左肺病灶稳定;图9见右肺下叶背段结节大小无明显变化,直径约1.7 cm,其内透亮区呈“月牙”样改变,周边病灶及左肺病灶稳定

图10~14 患者,女,32岁。因“间断咳嗽2年,咯血1年余”于2018年10月18日第2次入院治疗。2018年10月30日行胸腔镜辅助下右肺下叶背段切除术+右肺中叶楔形切除术+右肺上叶楔形切除术。图10、11分别为右肺上叶切除肺组织及病灶,可见厚壁小空洞;图12为右肺中叶切除肺组织及病灶,可见干酪样坏死物;图13、14分别为右肺下叶切除肺组织及病灶,空洞内可见干酪样坏死物

图15~17 患者,女,32岁。因“间断咳嗽2年,咯血1年余”于2018年10月18日第2次入院治疗。2018年10月30日行胸腔镜辅助下右肺下叶背段切除术+右肺中叶楔形切除术+右肺上叶楔形切除术,术后6个月(2019年3月4日)行胸部CT扫描复查,图15见右上肺病灶消失,呈纤维条索状影;图16见右肺中叶病灶消失;图17见右肺下叶未见病灶,斜裂处可见纤维条索状影

讨 论

临床治疗中,常遇到肺部多发结核病灶的患者,虽根据药敏试验选择敏感药物进行正规抗结核化疗有效,但肺部病灶始终吸收不完全,最后残留空洞、结核瘤及并发曲霉菌感染。通常临床医生会考虑患者体内是否仍可能存在未知耐药菌株,从而调整抗结核化疗方案,仍以强化药物治疗为主;且由于此类患者病灶涉及肺叶较多,过去常认为不宜行外科手术治疗。本例患者经正规抗结核化疗10个月,在治疗第5、6、7个月时3次行痰液罗氏固体培养,结果为阴性,痰菌阴转,无咳嗽、咯血及其他明显不适,已达到肺结核临床治愈标准。但由于术前连续5个月肺部病灶无明显改善,影像学分别表现为右肺上叶厚壁小空洞、中叶小结节、下叶背段结节,此三处病灶均可能为肺结核空洞相关性不稳定病灶。此时,针对患者的治疗应该选择停药观察,还是更换方案、延长疗程,或是外科处理,应该如何决策,成为临床医生面临的难题。

对于肺结核瘤,抗结核药物难以穿透致密的纤维组织包膜,使病灶内难以达到有效的药物浓度,结核瘤病灶内仍有MTB存在,并对不同药物产生耐药性。当机体免疫力下降时,MTB繁殖可使病变恶化、形成空洞,或因干酪样物质侵犯包膜引起播散。外科手术的目的是消除局部坏死和无活力肺组织中大量局灶性MTB负荷[1]。就外科手术治疗来讲,宋言峥等[2]认为,有条件单位最好建立多学科讨论机制;肺结核患者的病情复杂,病变形态不一,不同的病变、不同的患者,应采用不同的手术方式。笔者与本例患者经过充分的交流及沟通,在取得患者及其家属同意的情况下,在患者肺功能允许的条件下分别对右肺各叶不同的病灶采取了相应的外科手术,比较完整地切除了右肺各叶病灶,配合抗结核化疗取得了良好效果。但本例报告存在如下不足:(1)此例患者的治疗系个案报道,需更多的病例来证实外科治疗的有效性及可靠性;(2)笔者仅经验性挑选了患者右肺中叶病灶标本做病原学检查,未能完全排除存在耐药菌株的可能性。