图书馆微服务中个人隐私保护现状及对策分析

李梅菊

摘要:互联网的发展使得图书馆能够给读者提供多种高效便捷的微服务,但是也给读者的个人隐私信息带来了诸多风险。本文主要介绍了图书馆微服务过程中读者个人隐私信息及其重要性和敏感性,分析了读者个人信息所面临的安全问题,图书馆需加强读者信息的管理、提升信息技术水平、提高馆员隐私信息保护能力以及重视第三方供应商读者隐私保护,同时还需要提升读者隐私信息保护意识和能力,为读者提供全方位、多层次的信息安全保障。

Abstract: The development of the Internet has enabled libraries to provide readers with a variety of efficient and convenient micro-services, but it also brings many risks to readers' personal privacy information. This paper mainly introduces the reader's personal privacy information and its importance and sensitivity in the process of library micro-services, and analyzes the security problems faced by readers' personal information. The library needs to strengthen the management of reader information, improve the information technology level, and improve the privacy protection of librarians and the privacy protection of third-party suppliers. At the same time, it is also necessary to enhance readers' awareness and ability to protect private information, and provide readers with comprehensive and multi-level information security.

關键词:图书馆;微服务;读者信息保护

Key words: library;micro-service;reader information protection

中图分类号:G252 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2019)28-0001-03

0 引言

目前,移动互联网、大数据和信息技术的快速发展,以及信息传输的移动化、海量化和共享化使得信息的获取方式发生了深刻改变。根据中国互联网络信息中心在2019年2月发布的第43次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2018年12月,我国网民规模达到了8.29亿,互联网普及率达59.6%,较上一年度提高3.8个百分点,而这其中手机网民达到了8.17亿,手机联网的比例达到了98.6%,这说明随着智能手机普及、移动技术发展和流量资费降低,人们对各种移动应用和社交网络的使用量飞速增加。微信、微博、微视频、微小说等快节奏的微信息越来越普及,各种微服务也随之出现,微服务凭借微信、微博等新媒介平台为用户提供随时、随地、随身的服务[1]。就图书馆而言,传统的借阅及检索服务已经逐渐转变为知识信息服务中心,图书馆正通过服务改革、技术提升和创新服务等方法提升读者服务质量,微服务是图书馆扩大服务内容、提升服务质量、增强自身竞争力和顺应时代发展的重要措施。图书馆进行微服务过程中与读者个人信息的关系极为紧密,互联网的发展使得图书馆能够给读者提供多种高效便捷的微服务,但是也给读者的个人隐私信息保护带来了诸多风险。如何在提升读者服务能力的同时做到读者个人隐私有效保护成为图书馆必须面临的重要课题[2]。

1 图书馆微服务中读者个人隐私信息

图书馆的提供的微服务主要有移动搜索、社交互动、个性化推送等模式,在满足微媒体生态中读者阅读和信息需求的基础上,读者在微服务中的信息反馈如留言、建议等能更好地促进图书馆读者微服务工作的改善和创新。图书馆微服务中不可避免地需要采集并深入分析和挖掘读者的大量个人信息,这些信息是图书馆进行读者服务的基础,主要包括读者个人基本信息、网络互动信息和存储信息[3]。

①读者基本信息:主要包括读者申请图书馆服务时必须的注册和设置信息,主要包括读者的真实姓名、年龄、性别、职业、地址、学历、联系方式、个人邮箱、用户昵称、身份认证等个人身份识别信息,如果是在校学生一般还包括学生的学生证及专业信息等,此外还可能包括读者的图书借阅记录、检索记录以及咨询记录等,这些信息能够方便图书馆对读者进行分类、统计和分析,为图书馆的微服务提供基础数据支撑。个人基本信息对读者非常重要,尤其是姓名、身份证和联系方式等信息的私密性极强。

②读者网络互动信息:互动信息主要是读者在访问网络资源和信息互动时所产生的信息记录,如浏览记录、用户IP记录、搜索痕迹记录、互动记录、移动位置记录、社交平台记录等,这些网络互动信息对图书馆微服务中的读者需求分析及精准推送有重要的意义,但该类个人信息均属于读者的隐私信息范畴,并且信息的获取很多情况在读者无意识的情况下,该类信息也有一定的较强的私密性。

③存储信息:主要包括读者在网络空间存储的个人信息,如账号密码、通讯录、评论和分享、备忘录、日记、邮件、视频和电影、录音和音乐以及个人文档等,该类信息私密性较强,一旦外泄对读者造成较大影响[4]。

图书馆微服务中读者个人信息通常利用重要度和敏感度两个指标衡量,信息重要度指的是该信息对读者自身的重要程度,信息敏感度则指的是该信息对他人的利用价值。微服务中读者个人信息的重要度和敏感度如表1所示,表1表明读者的不同信息的重要度和敏感度也不尽相同,对于重要度和敏感度权重高的信息需要重点进行保护,另外在不同的场景下个人信息的重要度和敏感度也会存在偏差,如网络互动信息,对一般读者来说重要性不高,但是对于科研教学人员的科研信息互动就显得尤为重要[3]。

2 图书馆微服务中读者个人隐私信息安全问题

美国图书馆协会在《图书馆权利宣言》中提出了读者对图书馆的资源和服务具有自主选择权,并且图书馆要保守读者的秘密,用户利用图书馆获取知识信息的行为所产生的有关个人信息均属于个人隐私,保护读者个人隐私是图书馆维护知识自由的必然要求。图书馆提供微服务过程中读者的个人隐私信息受到诸多威胁[1]。①对读者信息采集的越详细,图书馆就能越有针对性地提供微服务,但有些图书馆存在过量采集读者信息的问题,并且未向读者声明所采集信息的目的和用途,过度的信息采集给读者的个人隐私造成了潜在的隐患[5]。②图书馆对读者的个人信息管理不当的问题不可忽视,微服务时图书馆一般需关联公共检索系统,有些馆员隐私保护意识不足或者业务不熟,在设置馆藏数据时将使用该文献的读者信息同时发布;有些图书馆在设置读者初始密码时,将其设为空或与账号一致,如果未及时修改可能导致个人信息外泄;馆员将读者与图书馆互动的话题发布时,很可能将读者信息也一并公布导致信息泄露;学科微服务过程中,馆员对科研人员的学科背景、文献需求及研究方向,甚至研究思路及学术思想等信息有所了解,这类专业信息如果稍不注意泄漏会严重泄露科研人员的学术隐私;极端情况下图书馆可能出卖或故意泄露读者个人信息,严重损害读者利益,甚至可能形成犯罪。③微服务过程中读者可能因自身的疏忽造成自己或他人的信息泄露,许多读者热衷于社交平台上进行信息分享,个别读者会将含有个人信息的图书照片、借阅历史、互动咨询等在未技术处理和未经图书馆许可的情况下进行发布,个人信息极易遭到泄露,另外读者随意发表的照片和文字很可能無意暴漏他人重要信息,给他人的隐私构成威胁[3]。④网络安全问题对读者个人信息同样是一个重要的威胁,为图书馆提供网络构建、网络存储和无线支持的网络服务供应商在提升图书馆微服务能力和读者满意度的同时,能够获取读者的大量个人信息,如果管控不力会给读者带来极大侵害;社交网络平台的身份认证漏洞、非授权访问漏洞及数据服务器漏洞等使读者信息被非法访问,也会给信息安全带来风险;读者智能终端的漏洞如手机远程植入程序等导致用户信息受到恶意截取或下载的风险;计算机网络病毒、木马程序及黑客软件等利用防护漏洞非法拦截、窃取和篡改信息,给读者个人信息安全构成严重威胁[4]。⑤图书馆第三方平台对读者信息的非法采集和使用也存在读者隐私泄露的风险,第三方平台可能有意无意将读者个人信息用于商业目的,给读者信息安全形成隐患[5]。

3 图书馆微服务中读者个人隐私保护对策分析

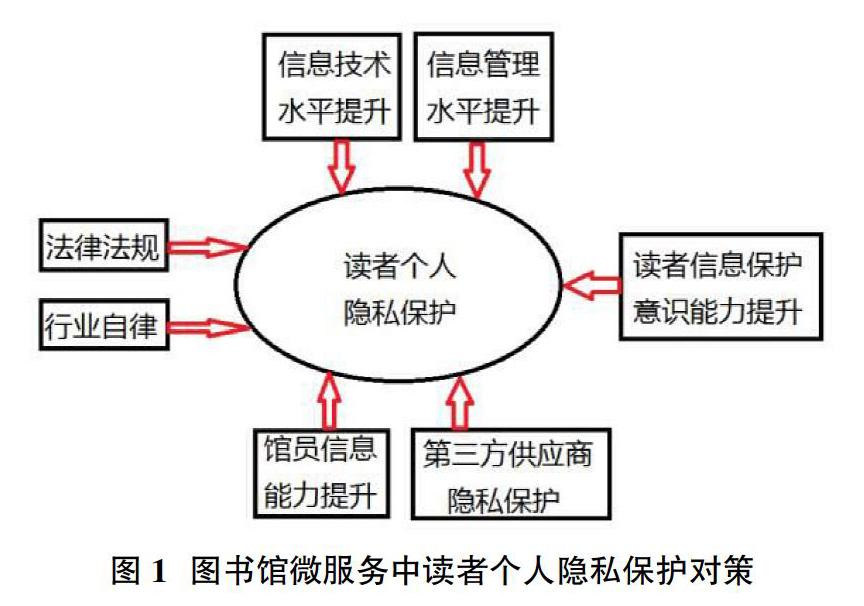

图书馆在进行微服务过程中,读者的个人隐私信息安全性问题需引起重视。应该在健全读者信息安全保护法律法规和图书馆行业自律的基础上,图书馆需加强读者信息的管理、提升信息技术水平、提高馆员隐私信息保护能力以及重视第三方供应商读者隐私保护,同时还需要提升读者隐私信息保护意识和能力,让读者在享受优质服务的同时信息安全得到保障,具体保护措施如图1所示。

3.1 建立健全读者信息安全保护法律法规

信息时代下图书馆向用户提供微服务存在快速性、虚拟性和隐蔽性的特点,这就使得信息的来源和传播变得模糊化,淡化了人们获取和传播信息的责任感,从而引发大量读者个人隐私信息泄露和滥用的问题。具有约束力和执行力的法律法规是保护图书馆读者个人信息安全最重要的支撑和保护。国外发达国家大多制定有《个人信息保护法》和其相关法律文件,图书馆在此基础上制定保护读者个人隐私信息的行为规范[6]。我国仅在《宪法》和《民法通则》中对个人隐私权和肖像权有表述,但还没有出台个人信息保护方面的法律文件,随着互联网的普及和发展,政府需尽快制定和完善个人信息保护方面的法律法规,维护读者的合法权益。除了国家层面的个人信息保护法律外,图书馆也应该建立符合自身特点的读者信息保护法规和相应的行业规则,比如对所采集到的读者的个人资料、社会关系和学科背景等,必须明确信息的使用范围和使用期限等[4]。

3.2 加强图书馆行业的自律

图书馆协会应该制定读者隐私保护的指导性行业规范条例,从源头上推进隐私保护工作。美国图书馆协会2005年制定了隐私保护政策性文件《制定图书馆隐私政策指南》,文件为如何起草图书馆隐私政策条例给出了详细建议,指出了读者隐私保护的五个基本原则,即“通知和开放”、“选择和同意”、“用户访问”、“数据完整性和安全性”和“实施和救济”,能够有效保护读者隐私权益及图书馆信息隐私问题[7]。国内图书馆协会在2002年出台了《中国图书馆员职业道德准则》,其中有“维护读者权益,保守读者秘密”的条款,但没有出台具体性的指导文件且一直未随着技术发展进行修订,国内图书馆学会应重视这方面工作。在行业隐私政策的基础上各图书馆可以根据自身特点制定读者隐私保护细则,确定馆员的读者隐私保护中的权责,推动读者隐私保护制度的完善。图书馆应将隐私保护政策及声明公布于馆内醒目位置、网站主页及微信、微博等移动端,方便读者尽快知晓[5]。

3.3 完善图书馆读者信息的管理

随着微服务的推广,图书馆应不断完善信息管理机制,强化对信息采集和使用的科学管理,防范读者信息风险。图书馆在采集读者个人信息时,首先应坚持“告知原则”,在获得读者同意的基础上告知读者采集信息的种类及用途,并且需要坚持有限采集的原则,能够进行读者个人身份识别即可,杜绝采集范围的扩大化和内容的详细化,读者信息越详尽带来的信息安全隐患就越大。在信息管理方面图书馆应对读者的个人注册信息、借阅和浏览信息等设置权限,防止无关人员查阅和复制读者信息,对图书馆数据分析和统计工作人员也应设置信息查看的范围,并对数据的导入导出进行监控。同时图书馆强化服务流程的规范化,对与图书馆业务不相关的信息如个人详细身份信息、论文查重和复印、科研方向和阅读习惯等,图书馆应制定定期删除和清洗制度,同时提示读者删除隐私隐形或设置信息留存期限[2]。

3.4 提升信息技术水平保护读者个人隐私

图书馆提供微服务的基础就是信息技术的发展,因此通过技术手段提升信息安全防护水平,是图书馆微服务过程中信息传输安全和读者隐私的重要保证。图书馆可以从以下几个方面加强信息的管理:

①对于读者的个人隐私敏感信息如个人身份信息、联系方式、学科背景、借阅信息等可以进行必要的数据脱敏处理使数据变形,或者进行数据泛化、压缩、置换及干扰等手段使隐私数据得到匿名化处理。

②图书馆需要利用动静态密码认证体系、网络隔离以及差分隐私保护体系对读者的身份和权限进行认证管理,同时还可以使用流量控制体系和信息传播加密技术对读者的访问进行必要的控制。

③图书馆必须有针对性地加强网络防火墙、病毒防范系统、入侵检测及预警系统等安全防御系统的建设。

④图书馆需要在有线网络安全防护的基础上,更加注重无线网络的安全防护以及对读者无线网络安全使用进行指导。

⑤推荐读者使用P3P等网上个人隐私工具平台,对读者信息的采集进行提醒,由读者个人对图书馆的服务和信息采集做出选择[8]。

3.5 提升图书馆管理人员和读者隐私信息保护意识和能力

图书馆为读者提供微服务过程中需要馆员和读者具有一定的信息安全意识。对图书馆管理人员来说,首先需要严格遵守馆员职业道德规范,对所掌握的读者隐私信息资料做到严格保密,杜绝因私利而泄露读者隐私。其次图书馆需要制定读者个人隐私信息保护制度,同时给馆员提供相关培训,提升馆员的职业技能、素质修养和保护读者隐私信息的能力。最后应建立读者隐私保护相应的服务制度和考核激励机制,让馆员掌握读者信息保护技能和读者服务流程,避免因不规范操作泄露读者信息[6]。对读者来说,首先需要通过各种途径提升个人的信息安全意识,掌握基础的信息安全保护方法,比如在个人信息设备上安装保护软件,做到不下载有风险的APP,妥善保护个人账号和密码,不使用不熟悉的WiFi,社交网络中慎重预留个人信息,及时清除网页浏览痕迹、缓存及Cookie,对第三方授权谨慎选择,手机电脑中安装及更新必备的防火墙和杀毒软件等。其次读者应了解图书馆及第三方合作平台的隐私保护政策,明确所收集的信息种类、收集方式、信息使用目的,做到自主选择是否提供这些信息。最后,读者应该积极参加图书馆举办的信息使用和信息安全培训或讲座,提升个人信息安全防范意识[5]。

3.6 重视图书馆第三方供应商读者隐私保护监督

图书馆需要重视第三方供应商的隐私保护政策和监督机制的完善及实施,并且需与图书馆界的隐私伦理标准相符合。2015年,美国图书馆协会知识自由委员会批准了文件《图书馆隐私指南:给电子书借阅和数字内容供应商》,该文件提供了供应商保护读者隐私的最佳方法,鼓励图书馆与供应商共同努力为读者进行电子书借阅和数字内容交付制定有效的隐私保护政策和程序,平衡图书馆采集读者隐私数据进行服务与读者隐私保护,同时允许读者根据实际需求决定个人数据的私密程度。图书馆与第三方供应商进行合作时,在合同中应该明确写明读者个人隐私信息的所有权、读者个人隐私信息保护的责任和义务以及读者信息外泄的善后处理等问题,同时图书馆应该提前告知读者向第三方提供信息的利弊并保证用户的自主选择权,使个人隐私信息能够妥善保护。图书馆业还需要监督第三方供应商、软件提供商关于讀者隐私政策执行情况[3]。

参考文献:

[1]宁阳.图书馆微服务体系下的信息伦理困境及解决策略分析[J].新世纪图书馆,2016,3:5-7.

[2]薄怀霞.数字图书馆个性化信息服务隐私保护技术研究[J].图书馆学刊,2014,36(2):112-115.

[3]侯瑞芳,李玲,徐敬宏.微服务背景下的读者个人信息保护研究[J].情报理论与实践,2015,38(1):71-75.

[4]张青.微服务模式下图书馆用户信息的保护研究[J].河南图书馆学刊,2018,38(10):126-128.

[5]边倩.微服务背景下图书馆用户信息保护研究[J].图书馆学刊,2015,9:41-43.

[6]陈晓华.大数据时代图书馆微服务中用户个人信息安全保护研究[J].农业图书情报学刊,2017,29(12):134-137.

[7]赵天昀.数字图书馆个性化信息服务中用户隐私保护研究[J].情报理论与实践,2018,2:101-103.

[8]田雪华,王云庆,彭鑫.微服务背景下加强图书馆读者信息保护的思考[J].河南图书馆学刊,2017,37(11):106-107.