不同种植密度对旱塬地玉米的影响

单 皓,张久刚,崔爱民,王云峰,张 虎

(山西省农业科学院 小麦研究所,山西 临汾 041000)

玉米作为我国的重要粮食作物,分布广泛,用途多[1]。有关黄土高坡旱塬地生态区玉米栽培技术研究极少。增加群体密度是玉米增产的有效措施之一,但群体密度的增加会给玉米带来很多负面影响,如抗倒伏能力降低、空秆率增大、秃尖增长、株高和穗位提高、籽粒容重和百粒重等品质性状下降等[2]。在旱塬地结合品种特征特性以及区域生态气候条件,均衡考虑密度与倒伏、干旱缺水、病害等问题的矛盾,合理选择适宜种植密度,是实现旱塬地玉米高产的关键。笔者研究选取具有代表性的玉米单交种为材料,结合生产实践,有针对性地设计不同种植密度,研究不同种植密度对旱塬地玉米主要农艺性状和产量的影响,为旱塬地玉米单产实现高产提供理论依据。

1 材料和方法

1.1 材料

选取耐密、抗旱和高产品种临玉3号、晋单63号和大丰30为供试材料,其中临玉3号与晋单63号是山西省农科院小麦研究所自主选育。

1.2 试验地点

试验在山西省临汾市安泽县小黄村进行,试验田土壤理化性状:有效P 55. 38 mg·kg-1,速效K 160 mg·kg-1,碱解N 86.32 mg·kg-1,有机质含量2.18%。播种方式采用平畦穴播,播前结合旋耕撒施底肥,折合小区智能缓释肥4.5 kg,过磷酸钙0.4 kg,硫酸钾1.6 kg。2018年4月24日播种,播后喷玉米专用除草剂“省锄”封闭地面,其他田间管理按常规进行。2018年10月15日收获。

1.3 试验设计

试验设4个种植密度水平,随机区组设计,3次重复,小区长10 m,宽2.4 m,4行区,宽窄行距种植80 cm:40 cm,共占地0.087 hm2。设供试品种为A处理,A1为临玉3号,A2为晋单63号,A3为大丰30;设种植密度为B处理,B1:67 500株·kg-2,B2:75 000株·kg-2,B3:82 500株·kg-2,B4:90 000株·kg-2。

1.4 测定指标与方法

生育期内记录倒伏情况,每小区随机定10株,在乳熟期测量第三节茎粗、株高和穗位高。将小区内固定的10株收获后,进行穗长、穗粗、穗行数、行粒数、秃尖长、百粒重和出籽率等项目的考种,并测产。

1.5 统计分析

所有指标测定均重复3次, 用SPSS软件F检验对数据进行差异显著性比较, 其中P<0.05表示差异显著,P<0.01表示差异极显著,P>0.05表示差异不显著, 并用LSD法进行多重比较。用SPSS软件进行相关性分析。

2 结果与分析

2.1 各处理的植株性状分析

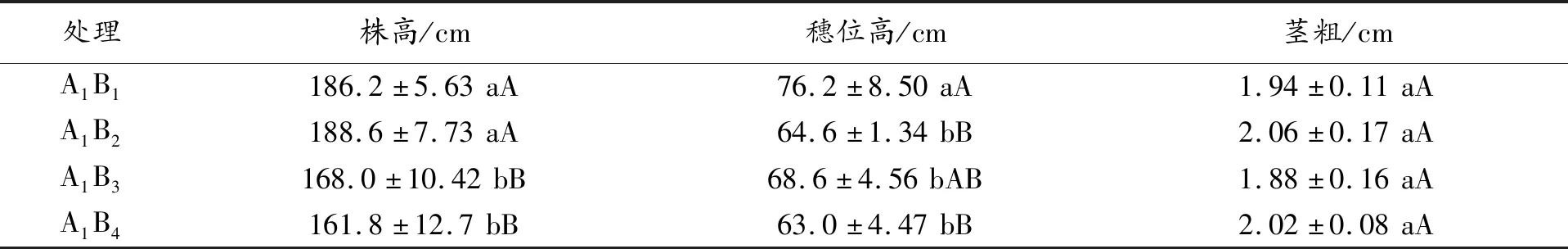

2.1.1 不同种植密度对临玉3号植株性状的影响 由表1可以看出,不同种植密度对临玉3号的植株性状有一定的影响。株高随着种植密度的增大而减小,B3组和B4组的株高明显低于B1组和B2组,差异显著(P<0.05)。此外,该品种的穗位高也是随着种植密度的增大而减小,B2组的穗位高比B1组低,差异极显著(P<0.01),B4组的穗位高显著低于B3组(P<0.05),极显著低于B1组(P<0.01)。不同种植密度下临玉3号的茎粗没有明显变化,我们认为增大种植密度可能对临玉3号的茎粗没有影响。

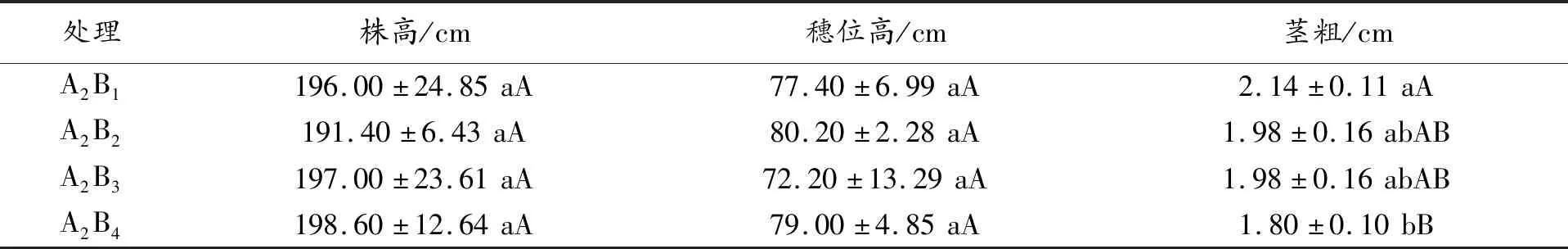

2.1.2 不同种植密度对晋单63号植株性状的影响 表2表明,不同种植密度对晋单63号的植株性状影响不大。株高和穗位高随着种植密度的增大没有显著差异。茎粗随着种植密度的增大而减小,B4组的茎粗比B1组低,差异显著且极显著(P<0.01)。

表1 不同种植密度对临玉3号植株性状的影响

表2 不同种植密度对晋单63号植株性状的影响

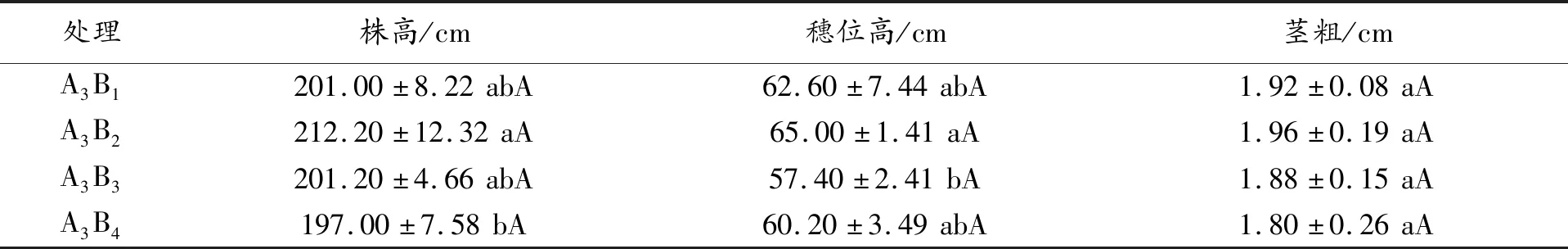

2.1.3 不同种植密度对大丰30植株性状的影响 由表3我们可以知道,随着种植密度的变化,大丰30的植株性状有一定的变化。随着种植密度的增大,大丰30的株高先增大后减小。B2组的株高比B1组的高,差异显著(P<0.05),B4组的株高比B2的低,差异显著。不同种植密度下,B3组的穗位最低,与B2组相比差异显著(P<0.05),B1、B3、B4三组无明显差距。茎粗随着种植密度的增大没有显著变化,我们认为可能种植密度的变化对大丰30的茎粗没有影响。

表3 不同种植密度对大丰30植株性状的影响

2.2 各处理的产量性状分析

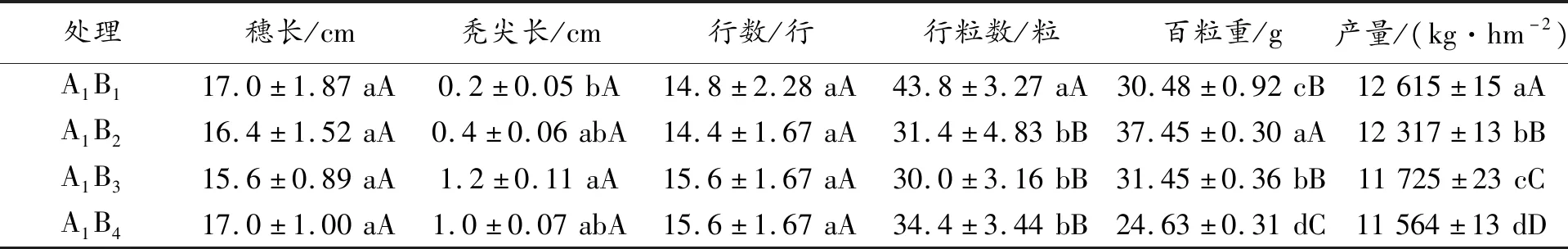

2.2.1 不同种植密度对临玉3号产量性状的影响 由表4可以看出, 不同种植密度对临玉3号的产量性状有一定的影响。穗长和行数随着种植密度的增大没有显著差异。随着种植密度的增加,临玉3号的秃尖长逐渐增长,B1组的秃尖最短,与B3组相比差异显著(P<0.05),B2、B3、B4三组无明显差距。不同种植密度下, B1组的行粒数最多,差异显著(P<0.05),其它三组的行粒数无显著差异。百粒重在不同密度处理下差异显著, B2组的百粒重最大,与其它三组相比差异显著且极显著(P<0.01)。B4组的百粒重最小,与其它三组相比差异显著且极显著(P<0.01)。产量随着种植密度的增大而减小,差异显著且极显著(P<0.01)。B1组的产量最高,可能临玉3号在旱塬地的适宜种植密度为67 500株·hm-2。

表4 不同种植密度对临玉3号产量性状的影响

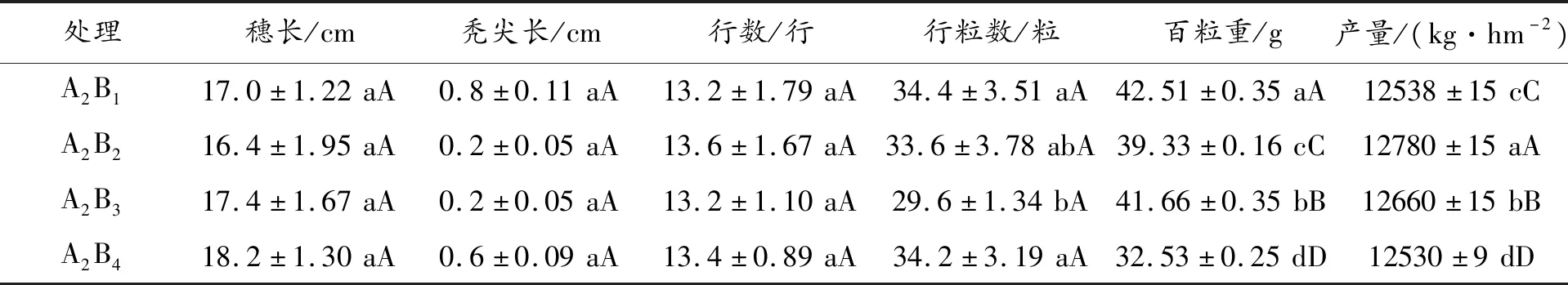

2.2.2 不同种植密度对晋单63号产量性状的影响 表5表明, 随着种植密度的变化,晋单63号的产量性状有一定的变化。穗长、秃尖长、行数随着种植密度的增大没有显著差异。随着种植密度的增加,晋单63号的行粒数逐渐减少, B1组的行粒数最多,与B3组相比差异显著(P<0.05)。百粒重在不同密度处理下差异极显著, B1组的百粒重最大, 与其它三组相比差异显著且极显著(P<0.01)。B4组的百粒重最小,与其它三组相比差异显著且极显著(P<0.01)。不同种植密度下,晋单63号的产量有所不同,B2组>B3组>B1组>B4组,差异显著且极显著(P<0.01)。我们认为可能晋单63号在旱塬地的适宜种植密度是75 000株·hm-2。

表5 不同种植密度对晋单63号产量性状的影响

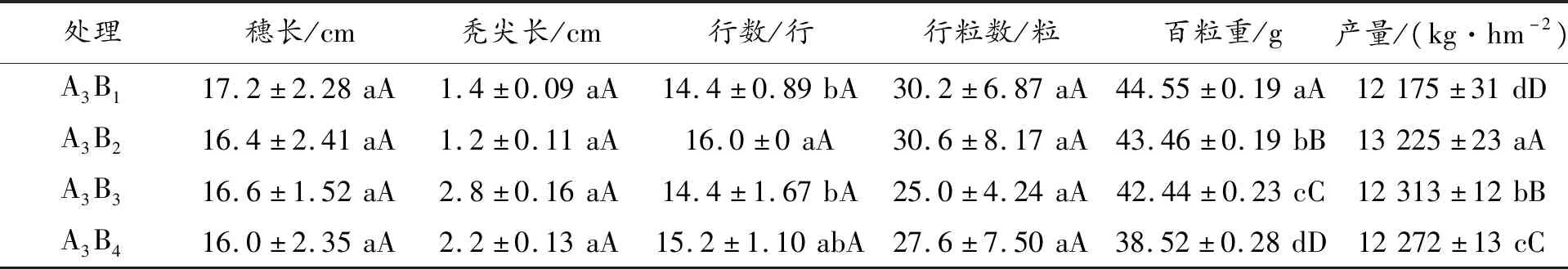

2.2.3 不同种植密度对大丰30产量性状的影响 由表6我们可以知道,不同种植密度对大丰30的产量性状有一定的影响。穗长、秃尖长、行粒数随着种植密度的增大没有显著差异。B2组的穗行数最高,与其它三组相比差异显著(P<0.05)。随着种植密度的增加,大丰30的百粒重逐渐降低,B1组>B2组>B3组>B4组,差异显著且极显著(P<0.01)。不同种植密度下,大丰30的产量有所不同,B2组>B3组>B4组>B1组,差异显著且极显著(P<0.01)。我们认为可能大丰30在旱塬地的适宜种植密度是75 000株·hm-2。

表6 不同种植密度对大丰30产量性状的影响

3 小结

玉米生长发育与产量的形成是玉米基因和环境条件的共同作用下通过复杂的生理生化活动和生化代谢过程完成的,在一定的基因型条件下,通过适宜的栽培技术,可以使品种的优良特性得到最大的发挥,大量的研究证明,玉米栽培技术中,密度是协调个体和群体的最有效措施,因而,密度是影响玉米产量的关键技术[3~5]。笔者试验结果表明,在黄土高坡旱塬地,随着种植密度增加,3个品种均株高先增大后较少,穗位降低,对茎粗、穗长、秃尖长、行数、行粒数基本没有影响,百粒重差异显著,导致产量差异显著。其中,临玉3号种植密度为67 500株·hm-2时产量最高12 615 kg·hm-2,晋单63号种植密度为75 000株·hm-2时产量最高12 780 kg·hm-2,大丰30种植密度为75 000株·hm-2时产量最高13 225 kg·hm-2。在黄土高坡旱塬地推荐种植大丰30,适宜密度为75 000株·hm-2。