电极接触与间距对土壤电阻率测量的影响*

申纪伟 毛海涛 王正成 闫 磊 唐 鑫

(重庆三峡学院土木工程学院,重庆市三峡水库岸坡与工程结构灾变防控工程技术研究中心,重庆 404100)

电阻率测试技术在监测土壤环境污染及探测土壤物化性质方面有着深入的研究[1-5],电阻率测试方法也因原位、快速、无损、经济等诸多优势备受关注[6]。二极法是电阻率测试的基础方法,因装置简单,线路易于布置,连接方便,常在研究中结合土工试验仪器使用。如刘松玉等[7]介绍了三轴仪上土样中间布置铜电极的电阻率测读装置,用于研究三轴测试中土样的电阻率变化。Mostafa等[8]巧妙利用了铜制击实筒作为外电极,中心插入铜棒作为内电极,研究了钙质土壤电阻率与含水量、压实指数之间的关系。

然而,测试中存在着电极对结果的影响,降低了电阻率的精确性。如马东豪等[9]指出在电阻率测试土壤水文参数时,电极与土壤接触不良会产生很大的接触电阻,而且电极间距、试样尺寸也会一定程度上影响测量结果。Lópezsánchez等[10]在研究土壤电阻率与湿度等因素的关系时,称二极法不可能将土样的电阻与电极的接触电阻分开,并指出在探讨电阻率与某一物理因素相关性时,会受其他因素的影响而产生精度损失。Oldenborger等[11]提出,若电极间距布置不合理,土壤电阻率在诸多因素的影响下,测量结果很难明确区分其中的变异因素,间距的误差也会极大地影响测量结果。解迎革和李霞[12]在使用电阻率法测定土壤中砾石含量时指出,受电极等影响的测试精度仍需进一步研究。

为减小电极对电阻率测试的影响,Hesse等[13]采用导电液体作为测试电极,以避免因试样测试面粗糙带来的电极接触不良问题。Erzin等[14]在研究人工神经网络模型预测土壤电阻率时,选择土样两端放置钝化后的不锈钢电极,以避免极化,同时电极上涂有导电材料(氧化银),并采用长螺栓和有机玻璃将电极紧紧压在土样上,以保证接触。Kibria等[15]在研究土壤电阻率与固结性能时,把原固结仪器中的透水石换成了多孔不锈钢板电极,既保证透气透水,又借助固结压力使电极与土样接触。

多数试验研究仅在操作层面上尽可能增加电极接触,电极间距的设置也存在较大差别,而鲜有针对这些问题进行系统分析与量化,测试精度难以保证,测试误差也难以准确获得。因此,基于米勒盒土壤电阻率测试模型,以锌污染砂作为模拟土壤,以其交流电阻及电阻率(后文简称为电阻及电阻率)为例[16],通过室内系统试验与COMSOL物理场仿真,从电极接触与电极间距的角度,建立了电阻率精确性分析模型,探讨了二者对测试结果的影响,并进行了误差对比分析,为测试中完善电极布置与提高测试精度提供合理建议。

1 材料与方法

1.1 试验材料与参数设置

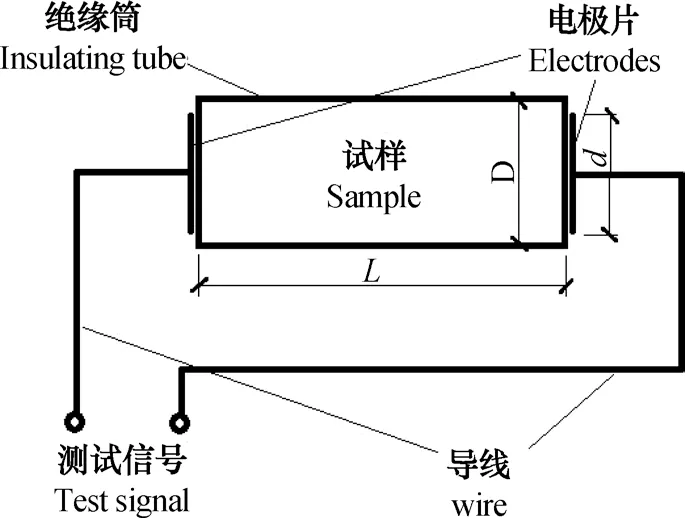

试验测试装置由绝缘筒、电极片、导线和电阻测试仪器组成,试样放置在绝缘筒中,简单示意如图1所示。

为避免土壤中诸多因素对电阻测试的干扰[16-17],试验材料选用中国ISO(国际标准化组织)标准砂作为模拟土壤的骨架,并经纯净水充分洗涤再烘干,以除去砂粒表面的可溶性离子。选用易溶于水的硝酸锌试剂作为孔隙水溶液的溶剂,为使模拟土壤与常规土壤的电阻率接近,试验设定锌离子含量均为1 000 mg∙kg-1。

图1 电阻测试装置图Fig.1 Sketch of the device for measuring resistance

参数设置方面,试验配置了含水量分别为30、60、90、120 g∙kg-1的四种模拟土壤试样,并在塑料盒内掺拌均匀。米勒盒采用PVC(聚氯乙烯)绝缘筒制作,试样装于筒内,并在两端放置一对铜电极片进行电阻测试。试样直径D与绝缘筒内径相同为56.6 mm,电极间距L设置了0.5D、1.0D、1.5D、2.0D、2.5D和3.0D共六种工况。试验通过改变电极的直径来模拟测试面的接触程度,即电极片面积S与试样测试面S0的比值。电极直径d共设置大小为20、30、40、50 mm四种工况,相对应的接触程度分别为12.5%、28.1%、49.9%和78.0%。此外,为保证接触,试验采取了导电胶等措施,导电胶电阻率约0.000 35 Ω∙m,可认为电极片与试样完全接触。

1.2 试验步骤

试验测试中主要采用的仪器为LCR(电感电容电阻)数字电桥(TH2828A,常州同惠电子股份有限公司),电阻测试如图2所示,具体试验步骤如下:

(1)采用四个等高绝缘筒竖直放置,筒底预先放置直径分别为20、30、40、50 mm的电极片,并在上表面涂导电胶。

(2)将模拟土壤试样,分别装入四个绝缘筒中,并控制好模拟土壤的装入量,保证密实度相同,即孔隙率均为38%,防止密实度变化对电阻的影响。装好后用玻璃片覆盖在试样顶部,防止表面水分蒸发。

(3)选用与筒底相同直径的电极片,在下表面涂好导电胶后,放置在试样顶部,并在电极片上面施加一定的重力,使接触良好。

(4)将事先连接在上、下电极片上的导线与数字电桥连接,读取阻抗实部电阻值R,交流频率为50 Hz,数据读取在数秒内完成,试样受前期通电作用的影响极小,可忽略不计[18]。同时,测试中保持室温20±2 ℃范围内,以防止温度变化对测试结果的影响[19]。

(5)改变绝缘筒高度,重复上述(1)~(4)步,并注意按体积比例调整污染砂的装入量,保证相同的密实度。某一含水量下的试验完成后,更换其他含水量下的模拟土壤进行同样的测试操作。

图2 电阻测试图Fig.2 Pictures of the resistance measuring test

1.3 数据处理

试验所测的电阻数据从数字电桥导出后,经Excel 2007表格整理编号,并结合试验中所设置的参数,采用Origin 9.0软件进行科学绘图与数据分析。

2 结 果

2.1 接触程度对电阻的影响

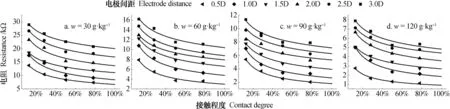

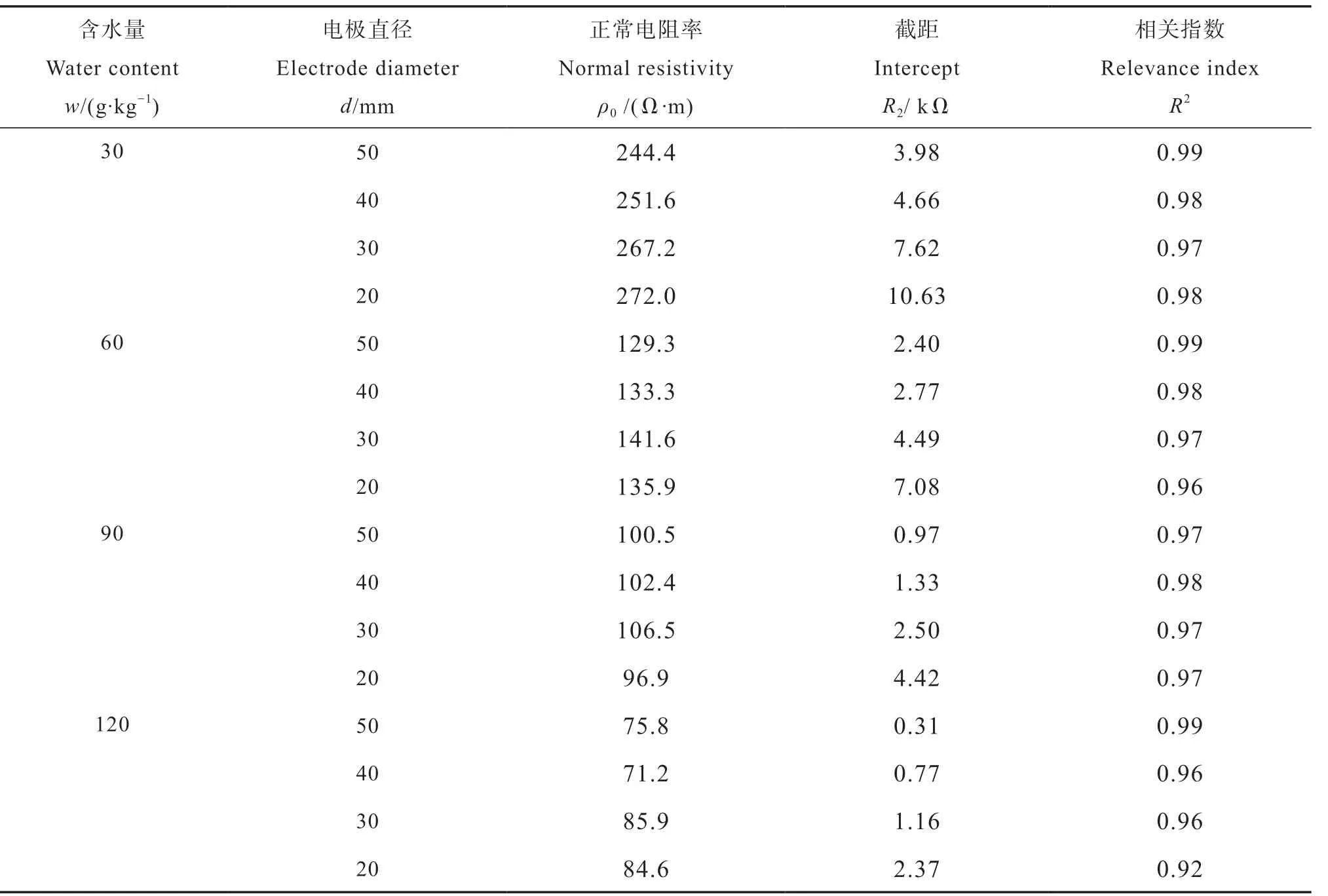

通常在测试原状土样、混凝土、岩石等较硬试样时,很难达到与电极完全接触,所以电极与试样的接触程度是影响测试结果的重要因素之一。为探究接触程度对测试电阻的影响,图3给出了四种不同含水量下,电阻的测试值与测试面接触度的变化曲线,并结合规律拟出了接触程度达到100%时的测试电阻值。

由图3可得,不同含水量、不同电极间距下,测试电阻变化规律较为一致,随着接触程度的增大,测试电阻逐渐越低。以电极间距2.0D为例,在含水量分别为30、60、90、120 g∙kg-1情况下,接触程度由12.5%增大至78%时,电阻分别降低36.9%、34.3%、27.3%、42.4%,可见接触程度对测试电阻的影响较大。从曲线的凹凸性看出,在接触程度小于49.9%时,电阻受其影响较大,超过49.9%后影响减小。如图3b电极间距为2.0D时,接触程度由12.5%到49.9%,电阻下降3.89 kΩ,而由49.9%到87.5%,电阻仅下降0.55 kΩ。因此,测试中由于接触不完全,测试电阻通常偏大,但受影响的程度随电极接触的增大而减弱。

试样中含水量不高,存在较大的气相孔隙,黏附在砂粒表面的水溶液形成立体网状结构。由试样端部到中部的过程中,电流通路存在由少增多的过程。接触程度越小,靠近端部的电流通路越少,所表现出来的电阻就越大,电流通路由少增多的过程较长,电阻受其影响较大。接触程度有一定的提高后,电流通路则形成的较多、较快,受影响较小。接触程度越大越有利,但需要注意的是,米勒盒内壁会因吸湿作用产生沿内壁分布的孔隙水溶液膜,若电极接触到内壁,会产生电流通路,使测试电阻大大减小,影响结果的准确性。因此,电极也应避免接触到试样截面边缘。

2.2 电极间距对电阻的影响

图3 电阻与接触程度的关系曲线Fig.3 Relationship curves of resistance and contact degree

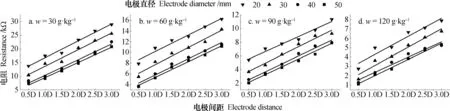

电阻测试试验中,需考虑合适的试样长度,设置合适的电极间距。图4给出了四种不同含水量下,电阻的测试值与电极间距的关系曲线。可以看出各测试电阻随电极间距的增大而增加。以电极直径为30 mm为例,在含水量分别为30、60、90、120 g∙kg-1情况下,电极间距由0.5D增大至3.0D时,电阻分别升高146%、161%、153%、310%。通过线性拟合发现,不同电极直径下,各曲线呈较好的线性关系,且相互之间基本保持平行。可见电极间距的增加,测试试样的增长,测试电阻呈现出线性累加。

图4 电阻与电极间距的关系曲线Fig.4 Relationship curves of resistance and electrode distances

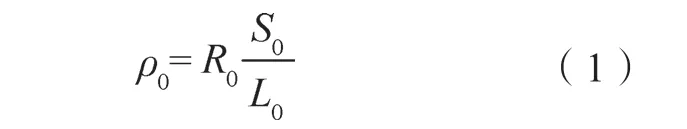

若没有电极对测量结果的影响,正常情况下电阻率换算关系采用式(1)。

式中,ρ0为正常电阻率,Ω∙m;R0为试样正常电阻,kΩ;S0为试样截面面积,m2;L0为电极间距,m。

式(1)中,试样电阻与电极间距呈线性增长,这与图4拟合相符,可看作测试电阻由各微段串联而成。需要注意的是,试验所得线性拟合截距并不为零,电极直径越小截距越大,这就需要考虑电极接触的因素对测试结果的影响,建立更加精确的测试模型。

2.3 基于试验的测试模型建立

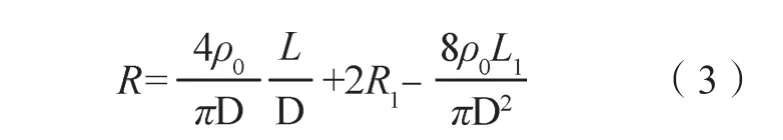

为分隔电极对试样导电的影响,整个导电过程可看作受影响的两个过渡段与不受影响的正常段串联。如图5所示,过渡段电阻为R1,长度为L1,正常段电阻为R0,长度为L0,试样总长度为L。试验中采用交流信号,试样含水量较小不受重力影响,各处密实度均匀,因此设置两端过渡段参数一致。为便于模型的建立,选取了试样左侧截面形心为原点,中心轴线为z轴。

由图5可知,测试电阻R可表示为:

正常段中,试样各个部分受电极因素的影响微小,各处电阻率几乎相等。结合式(1)及试样长度、试样圆截面积的几何关系得:

式(3)中,令

则可得出受电极影响的电阻测试公式:

式(5)中,测试电阻R与电极间距L/D线性变化,线性曲线斜率由正常段电阻率大小决定,与图4所得的线性结果相吻合,截距R2则包含了过渡段电阻、长度的信息。该测试模型的建立,将测试欲获取的正常段电阻率与受接触影响的过渡段明确划分。

2.4 模型拟合结果

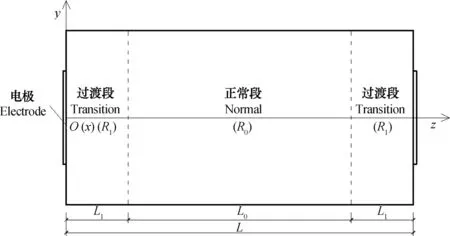

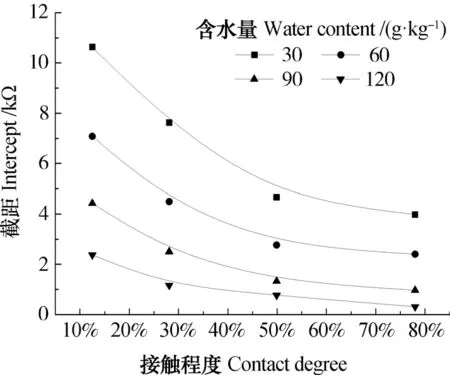

进一步对模型进行分析,表1综合图4中线性结果与式(5)测试模型,得出了不同含水量、不同电极直径下正常段电阻率与截距值,R2为相关性指数。

表1中,当含水量分别为30、60、90、120 g∙kg-1时,不同电极直径下正常电阻率的变异系数分别为4.33%、3.29%、3.41%、7.69%,离散程度很小,正常段电阻率受电极直径的影响几乎可以忽略。由此看出,线性拟合分析了接触程度相同时,测试电阻随电极间距增加而增加的变化率,屏蔽了电极两端过渡段的电阻,正常段的电阻率受电极影响微小,仅与试样本身导电性有关。

图5 导电示意图Fig.5 Sketch of conduction of the samples

表1 测试模型线性拟合结果Table 1 Linear fitting of test model

不难发现,测试电阻随电极间距增加体现在正常段的增长,过渡段电阻完全在拟合截距中体现,图6给出了不同含水量下,线性拟合截距随接触程度的变化曲线。

图6 不同含水量下截距变化曲线Fig.6 Intercept variation curves relative to water content

由图6可知,截距受接触程度的影响较大。接触程度由12.5%增大至78.0%,含水量为30、60、90和120 g∙kg-1的截距分别下降62.6%、66.1%、78.2%和86.9%,接触程度越大截距越小。综上,电极接触是产生截距的主要因素,是过渡段影响测试结果的关键原因,若能量化分析,对测试误差的分析和电极的设置大有裨益。为了进一步厘清电极接触和间距对测试精度的影响,验证和弥补试验研究,以下采用COMSOL进行仿真模拟。

2.5 仿真模拟电极接触程度和间距的影响

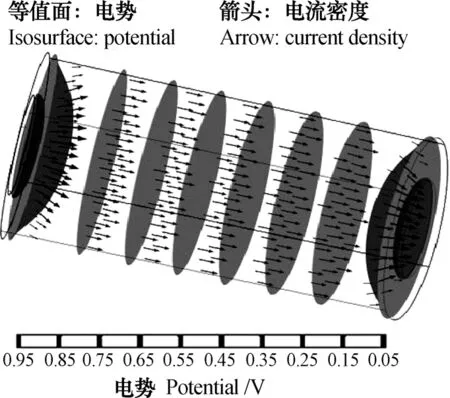

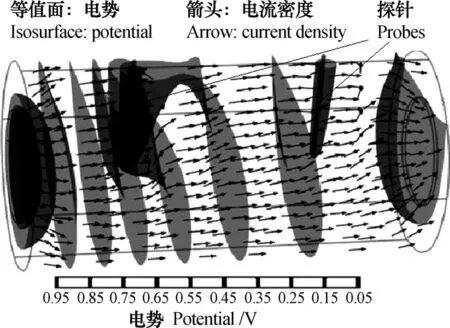

模型采用了图5中的坐标系构建,模型材料设置为标准砂粒,并代表性选择了含水量为90 g∙kg-1的测试参数,电阻率参照表1拟合结果设置,试样介电常数为27.54(利用092SF表面式探针的介电常数仪测出含水量为90 g∙kg-1时的平均值),测试电压设置为1 V,频率50 Hz。在某一时刻总体表现如图7所示。

图7中圆形曲面为等势面,由1 V逐渐减小至0 V,箭头的长度与方向表示电流密度的大小与方向。图中可以看出,在电势大小为0.95和0.05 V的等势面,沿电极边缘形成了新的凸起的电偶层。两端的等势面弯曲严重,而中间的等势面相互之间基本平行。电流密度垂直于等势面,从电偶层分出并逐渐改变方向,在正常段平行于试样轴线移动。过渡段中,电流密度呈放射状,产生一定的收缩电阻[18],同时受网状孔隙水溶液分布的影响,电流密度复杂,方向和大小不一,而正常段电流密度基本平行于试样轴线。因此,选择垂直于轴线方向的径向电流密度可较好地区分出正常段与过渡段。

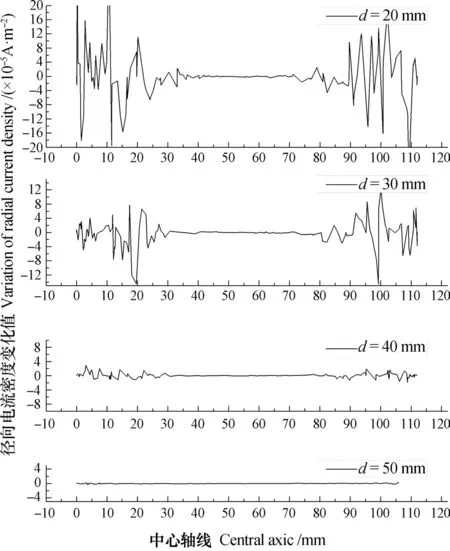

2.5.1 接触程度对过渡段的影响 图8给出了不同电极直径下试样中心轴线处(0~112 mm)电流密度沿某一径向(x轴方向)的大小变化曲线。

图7 二极法试样导电模型图Fig.7 Sketch of the sample conductivity model using polepole method

由图8可得,不同电极直径下试样两端的径向电流密度变化较大,方向不一,而中间变化很小且稳定。进一步说明中间的电流密度基本平行于中心轴线,与试验模型分析相符。为更准确划分出过渡段,图8中小于1.0×10-5A∙m-2的电流密度忽略不计,则电极直径为20 mm时,中心轴线坐标在0~40.32 mm(长度40.32 mm)和71.53~112 mm(长度40.47 mm)范围为过渡段。同理,电极直径为30 mm时,两端过渡段长度为29.15和31.49 mm,40 mm时,为22.11和22.93 mm,50 mm时,电流密度值均小于1.0×10-5A∙m-2,若放大纵坐标,两端长度约为13.09和13.63 mm内,径向电流密度仍比中间段变化幅度大。由此看出,同一电极直径下,试样两端过渡段长度基本相等,随电极直径的增大或接触程度的增加,过渡段长度逐渐减小。

另一方面,凸起电偶层使电流密度方向发生较大偏转,径向电流密度的大小则可以反映电流在过渡段中偏离轴线导电的程度。当电极直径较小(20 mm)时,过渡段电流密度变化幅度最大,范围在-3.2×10-4~3.5×10-4A∙m-2。随着电极直径变为30、40、50 mm时,电流密度范围分别为-1.5×10-4~1.0×10-4、-1.9×10-5~2.9×10-5、-3.6×10-6~3.1×10-6A∙m-2。电极接触范围变化,在网状孔隙溶液通路中电流流网也发生变化。电流偏离的程度越大,过渡段越长,电流通路长度增加,过渡段电阻增大。此外,测量电路中会有少量直流分量的存在,电流密度很高时,也会产生极化效应,增大过渡段电阻[20]。

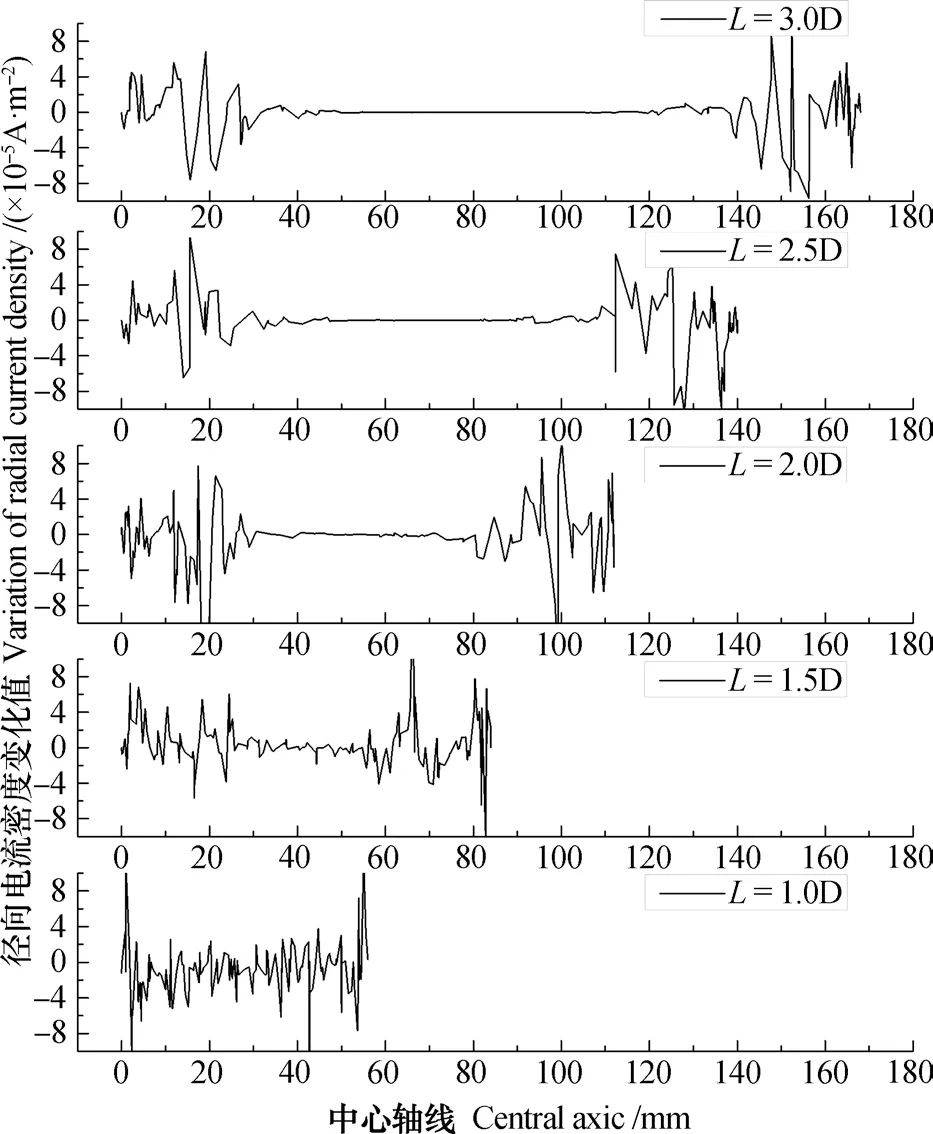

2.5.2 电极间距对过渡段的影响 为进一步探讨过渡段长度和电阻是否受电极间距的影响,图9选取了电极直径为30 mm,不同电极间距下各试样中心轴线处电流密度在径向(x轴方向)的大小变化曲线。

图9中,在忽略小于1.0×10-5A∙m-2的电流密度情况下,电极间距为3.0D时,两端过渡段长度为28.90和28.91 mm;2.5D时,为29.82和27.71 mm;2.0D时,为29.15和31.49 mm;1.5D时,为29.48和28.34 mm。由此可得,过渡段长度在平均值29.22 mm左右微小变化,几乎不受电极间距的影响。电流变化方面,随着电极间距由3.0D减小至1.0D的过程中,电流密度范围分别为-9.7×10-5~9.4×10-5、-1.0×10-4~9.3×10-5、-1.5×10-4~1.0×10-4、-1.0×10-4~1.6×10-4、-1.6×10-4~1.2×10-4A∙m-2,变化幅度基本接

图8 不同电极直径下径向电流密度曲线Fig.8 Curves of radial current density relative to electrode diameters

图10 a~图10d中电阻率曲线变化规律类似,图10a和图10b中去除了两端过渡段长度超出试样总长的情况。电阻率过渡值随电极间距的增大呈上下波动的变化趋势,但总体存在较小的降幅。电阻率综合值随电极间距的增大而减小,当电极间距由1.0D增大至3.0D时,分别降低46.3%、33.6%、22.6%、近。说明在接触程度一定时,过渡段中电流流网形态基本保持一致,电极间距的变化不影响过渡段的长度和电阻。

综上,式(5)中截距R2仅与接触程度有关与电极间距无关,采用图4和表1线性分析,避免因电极接触不完全引起的测试偏差,得出正常段的电阻率是完全可行的。

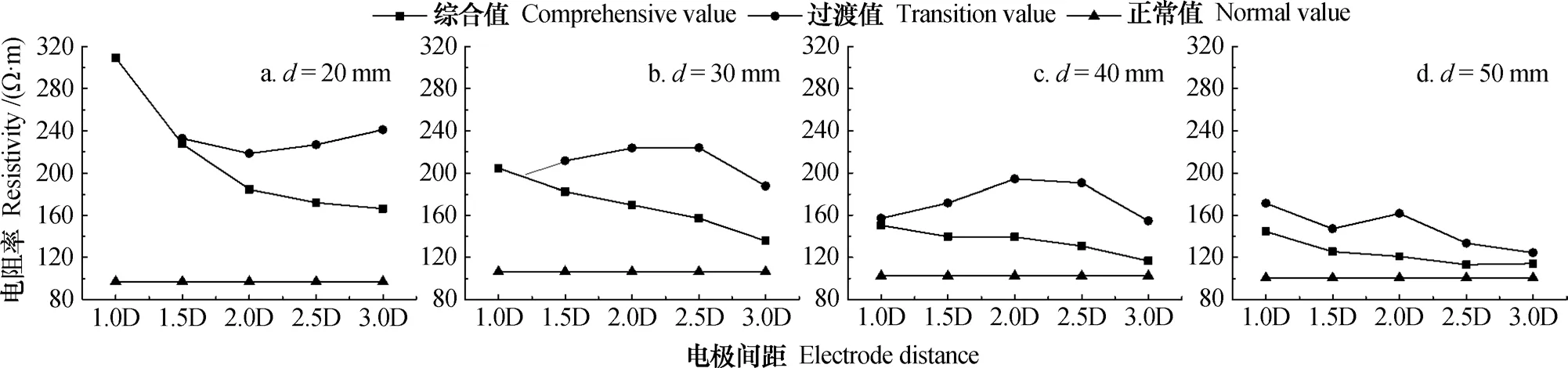

2.6 电阻率测试误差

借助仿真手段采用径向电流密度体现电极接触对过渡段的影响,再得出过渡段长度,将相关参数代入式(3),便得出过渡段和正常段的电阻率。当电极片直径d=20~50 mm时,模拟土壤的电阻率综合值ρ,分析得出的电阻率正常值ρ0和过渡值ρ1,三者的变化曲线如图10所示,从大到小排序为:ρ1>ρ>ρ0。20.9%,并逐渐接近于正常值。横看图10a~图10d,电阻率正常值在四图中大小接近,电阻率综合值随电极直径的增大而逐渐接近于正常值。由此可见,电极间距的增加和电极直径的增大均使电阻率综合值越来越接近于正常值。为进一步定量给出模拟土壤的测定精度,采用式(6)计算了电阻率综合值与正常值之间的相对误差δ,表达式为:

图9 不同电极间距下径向电流密度曲线Fig.9 Curves of radial current density relative to electrode distance

图10 不同电极直径下电阻率综合值、过渡值、正常值变化曲线Fig.10 Variation curves of comprehensive value, transition value, and normal value of resistivity relative to electrode diameters

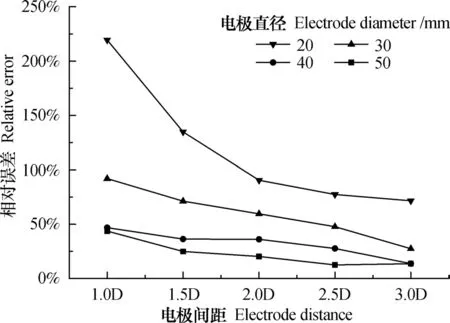

基于图10,将电阻率正常值ρ0和电阻率综合值ρ代入式(6),得出各电极直径下相对误差随电极间距的变化曲线如图11所示。

由图11可得,各曲线的变化规律类似,相对误差皆随电极间距的增大而降低。当电极直径d=20~50 mm,电极间距由1.0D增大至3.0D时,相对误差分别降低了67.7%、70.1%、70.8%、68.8%。可见,电极间距的增大减小了相对误差,尤其是在1.0D~2.0D范围内。此外,电极直径越大相对误差越小。由此可得,在电阻率测试试验时,保证电极接触、选择较大的电极间距是降低电阻率测试的有效方式。

3 讨 论

3.1 模型假设与试验测试情况的考虑

试验采用级配良好的小砂粒模拟土壤,并多次充分拌和,目的是保证试样各部分导电性质一致。事实上试样主要是由黏附在砂粒表面的孔隙水溶液导电,所以在砂颗粒尺度上的导电性质是不一致的,电流通路也是曲折复杂的,会受到砂粒大小、级配、形状等影响。砂粒越大,导电土壤的均匀性受到的影响也就越大,电流流网造成的干扰越严重。良好的级配可使孔隙水溶液的分布更加均匀,若级配不良,试样中会存在较大的孔隙,对电流通路造成影响。仿真建模分析中很难建立孔隙水溶液、砂粒分布的具体导电模型,而是对试样材料整体设定了导电参数。砂粒与孔隙水溶液相比,二者的导电性差别很大[21]。若考虑电流受砂粒的影响,电流密度的规律性会有减弱。

图11 不同电极直径下相对误差随电极间距的变化曲线Fig.11 Variation curves of relative error relative to electrode distance and electrode diameter

在以往的土壤电阻率测试试验中,若电极片满布在米勒盒两端,测试值减小很多,而适当减小电极,避免与边壁接触,测得结果较优。这说明孔隙水水溶液吸附在装土模型内壁上形成了电流通路,尤其是含水量较大的情况。值得考虑的是,即使电极端避免接触内壁,但在中间导电过程中仍存在电流沿边缘导电的现象。因此,若试样含水量进一步提高,米勒盒装置内壁的亲水性在仿真模拟中还需考虑。

试验中含水量的最大值仅为120 g∙kg-1,也是为了水在模拟土壤中能均匀分布,水分受吸附和毛细作用粘合在砂粒表面,不受重力的作用而向下汇聚。王炳辉等[18]在研究饱和砂土不同孔隙率的电阻率特性时,也是以试样各处电阻率相等为前提。含水量较高但未饱和前,必然受重力的影响而造成孔隙水溶液的不均匀分布,试样各处电阻率也非常数。因此还需借助仿真模拟,排除重力势的干扰,建立高含水量的电阻率模型。此外,微电导电极具有体积小,测试点集中的优势[20],可以用于高含水量电阻率测试的试验分析与验证。电阻率测试技术在土壤测试中具有快速、实时的优点[6],应用中电极与土壤接触往往没有进一步的措施保证接触,土壤含水量的大小也是电极接触程度好坏的关键因素。

3.2 二极法与四极法测试情况的考虑

在考虑到电极对二极法测试结果的影响后,一些学者采用了增加电极和更改电极布置的方式,具有代表性的是四极法[22-23],其原理是:在试样两端施加电极并测试其通过的电流大小,然后在试样中间部分插入一对探针,测试其电压值,以计算中间部分的电阻率作为测试结果。相当于二极法基础上再加一对电极进行电阻率测试,本研究根据电阻率是否受电极影响,划分了过渡段与正常段,可以很好地为四极法探针的插入位置提供理论依据,避免探针插入过渡段影响测试结果。

然而四极法也存在不足,如Chen等[24]在磷矿土壤电阻率测试中,提出将电探针插入土壤样品中,会给土样造成干扰,结合其他仪器改装的电极布置也较为复杂。冯怀平等[25]指出四极法测试的电流场并非均匀,在测试分层土体时存在一定的精度影响,同时也存在探针与土的紧密接触问题,在测试含水率较低的土体时容易引起误差。为对比分析,图12给出了在原二极法COMSOL模型的基础上,插入距试样端30 mm,直径为1 mm,长度为30 mm的铜探针,仿真了四极法的导电过程。

图12中曲面为等势面,由1 V逐渐减小至0 V,箭头的大小与分布情况表示电流密度。相比图7,可以看出探针的插入对电流产生了影响,电流密度方向发生了较大偏转,探针周围电流存在集中现象,也形成了包围探针的电偶层,等势面也不再是均匀的圆形分布,而是受探针的影响产生了偏离,尤其是高电势处的探针,对电势面的影响较大。电流场不再均匀,测试精度也会受到一定影响。

3.3 模拟土壤与实际土壤测试情况的考虑

模拟土壤采用锌污染标准砂,一是方便拌和均匀易于试验操作;二是可以有效控制离子的类型与浓度。然而,实际土壤一般比较细腻,含有矿物成分和有机质,粘合性高,易聚拢成土块。测试中存在更多影响因素,如颗粒大小、矿物成分、电极接触等。

图12 四极法试样导电模型图Fig.12 Sketch of the sample conductivity model using four electrodes

首先,实际土壤中存在较多的黏土和粉土,相对于砂土来说,黏土和粉土的粒径较小,土壤孔隙率较大,孔隙水溶液的连续性较高,电阻率受粒径大小的影响会进一步减小。同时,张辉[26]在研究土壤电阻率特性时,依据毛细带原理指出含有细颗粒多的土壤中会更易形成电流通路。因此,实际土壤中孔隙水溶液形成网状电流通路会进一步得到细化和优化,电阻率也会进一步减小。

其次,模拟土壤缺少黏土和粉土,而土壤中的黏性颗粒具有双电层结构,双电层中的离子具有一定的导电性,同时被吸附的离子会沿颗粒表面切向移动,发生颗粒极化,导电更为复杂。在避免电极极化方面,多数研究采用交流信号测试土壤电阻率[27],但由于土壤中矿物分布及电介质材料的不同,自身也存在明显的极化和吸收现象[18]。此外,黏土会引起表面传导效应,针对这一影响,George等[28]在探索用表面电阻率推断水文地质数据时,给出了综合电阻率的校正方法。

最后,实际土壤较为细腻,与电极的接触会得到一定的改善。细颗粒的存在也会使土壤更容易压缩,电极被施加一定压力或采用插入式电极时,电极的扰动会导致接触电极附近的土壤局部压实,对过渡区电阻产生干扰。含水量较低时,土壤内部易聚拢成块产生裂缝,土壤的均匀性会受到很大的影响,使得测试结果离散性加大。统一和划分过渡段电阻,保证接触程度一致,通过改变正常段长度重复测试来避免是可行的,但原状土样的采集、分割在操作上产生了新的挑战,不利于野外无损、快速测试。

4 结 论

基于试验分析建立了二极法测定土壤电阻率串联导电模型,并建立了计算公式,模型划分为导电正常段与两端过渡段串联。径向电流密度变化范围与幅度表征了过渡段长度与电流偏离程度,过渡段长度随接触程度的增大而减小;过渡段中电流流网的变化产生收缩电阻,随接触程度的增大而减弱,但二者不受电极间距的影响。二极法电阻率测试中,保证电极接触和选择较大的电极间距是降低测试电阻率相对误差的有效方式,同时需注意电极与试样截面边缘的接触,以防止内壁因吸湿而形成电流通路。试样电阻与电极间距呈线性增长,并证实了通过改变电极间距、多次测试及线性分析的方式屏蔽试样两端过渡段电阻,获得准确的电阻率切实可行。此外,划分出受电极接触影响的过渡段,也可为四极法探针位置的选择提供参考。