新中国经济发展70年:由数量增长到高质量发展

许 珂

(西北大学 经济管理学院,西安 710127)

数量与质量是一个问题的两个方面,没有数量就谈不上质量,没有质量的数量就要大打折扣。[1]新中国成立70年来,在不同的历史阶段,经济发展所面临的历史条件和国内外环境均不相同,所需解决的问题和实现的发展任务不同,因此经济发展便呈现出明显的阶段性特征。根据不同时期的主要特征,本文将新中国成立70年来的经济发展划分为三个重要阶段:计划经济时期的蓄力阶段、改革开放时期的增长阶段以及进入社会主义新时代后的换挡阶段。我国经济发展历经这三个阶段的逐步积累与探索,中国社会创造总量和能力大幅度提高,工农业总产值不断增长,标志性成果突出,国际影响力和竞争力显著增强。[2]

一、蓄力阶段(1949—1977)

新中国成立初期,经济基础非常薄弱,人均国民收入仅为62.1元,世界GDP排名倒数第一,工业生产能力低下,生产资料和生活资料严重短缺。国内外形势异常严峻,以美国为代表的西方国家对我国的内政和外交进行全面干预。这一时期,我国面临的最主要矛盾是解决“从无到有”的问题。理顺经济关系,恢复工业生产,成为该阶段的主要任务。[3]鉴于此,中央提出要“集中主要力量发展重工业”。1949年到1977年间,我国解决这一矛盾的主要措施是,集全国之力,实行计划经济体制,调动全国可利用的资源集中进行工业化建设,建立健全工业生产体系,为今后的经济发展打好基础,积蓄力量。

1949年到1952年,我国完成了国民经济恢复的艰巨任务,主要工业产品产量高于历史最高水平,工业总产值年均增速达到34.9%,基本稳定了财政。经过三年的恢复与发展,形成了正常的经济秩序。1953年到1957年,中国通过学习苏联建立了计划经济体制,开启了我国工业化进程。“一五”时期,我国工业总产值年均增速18%,多项工业品实现从无到有,改变了中国工业门类不全的现状,初步建立了中国工业化的雏形。经济规模和数量均实现了从无到有,经济总量在短期内得以提升,中国长期落后局面得到逆转。

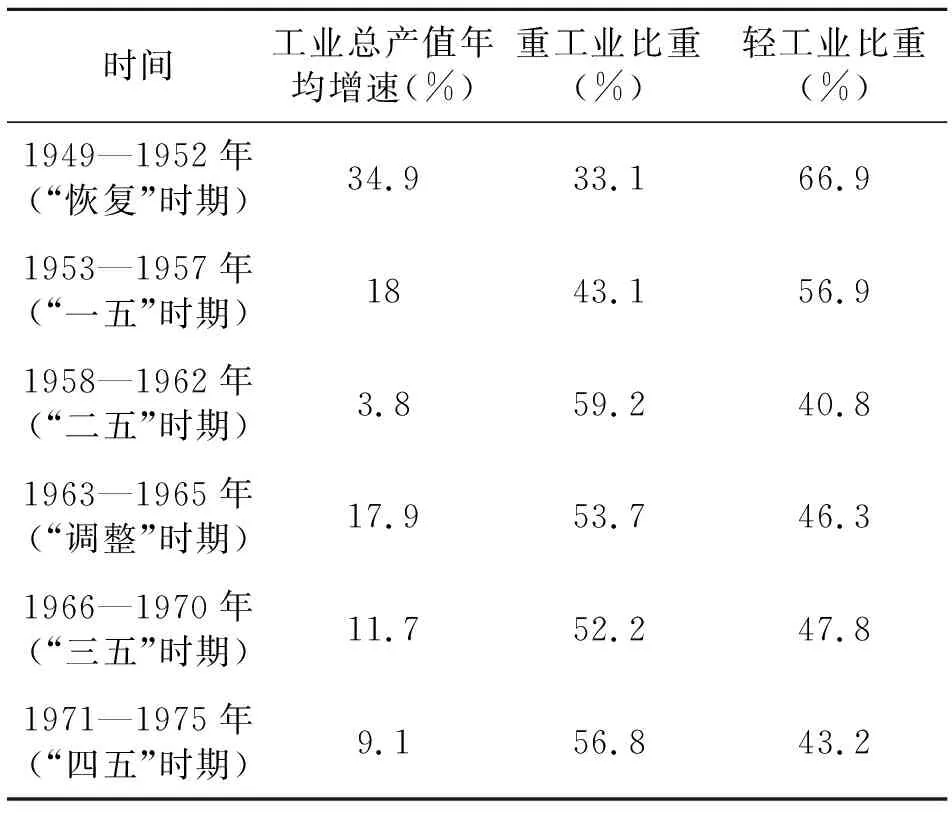

第二个五年计划和第三个五年计划,经济发展战略在实施过程中出现偏差,粗放式盲目追求高产量和完成高指标的发展模式导致经济不仅没有发展,反而造成较大规模的资源浪费,带来严重损害。计划经济体制弊端凸显,难以满足社会需求的多样性。过分强调重工业的发展方式,抑制了轻工业并且忽视了农业发展。此后,“十年动乱”的冲击,使得工业结构扭曲并出现比例失调,产业结构较为单一,基础设施建设滞后,经济整体水平不高且发展波动较大。这一时期我国工业发展情况见表1。

表1 计划经济时期我国工业发展情况

数据来源:《中国工业经济统计年鉴》(1949—1984)

在该阶段,尽管我国经济发展经历了较多曲折与磨难,但更重要的是,新中国成立之初实行的计划经济体制由政府直接集中资源,为经济建设所需的资金及物资供应蓄力;重工业的迅速发展改变了中国工业门类不全的落后状况,为建立独立完整的工业体系蓄力;我国经济发展在规模和数量上实现了从无到有,国内经济情况有所好转,逐步缩小与世界其他国家的发展差距,为增强国家竞争力蓄力;计划经济时期我国集全国之力搞成“两弹一星”,为提升国防实力蓄力。“蓄力阶段”的积累为我国下一阶段的经济发展奠定了坚实的基础。

二、增长阶段(1978—2011)

这一阶段,我国改变了计划经济时期片面追求经济快速增长,重点发展重工业的经济发展思路,进而转向以提高经济效益为中心,更加注重经济结构的优化和国民收入持续稳定增长的发展理念。在此阶段我国经济高速增长,人民生活水平显著提高,人均收入逐年增加。产业结构调整成效显著,工业化信息化深入融合,技术创新成果多样,公共服务质量和水平都有明显提升。[4]

1978年12月,党的十一届三中全会的召开,标志着党和国家的工作重点转移到社会主义现代化建设上来,由此拉开了我国改革开放的序幕,我国经济进入快速发展与增长阶段。1982年中国共产党十二大报告第一次明确使用“经济发展战略”这一表述。此时的发展战略与计划经济时期相比,在发展目标及生产方式上都发生了根本性变化:不再以数量快速增长为目标,而是将效益与数量相结合;不再片面追求高速增长,而是在原有基础上制定适宜的增长目标;不再片面强调重工业,而是注重经济结构、产业结构的优化与协调发展;不再过于看重大量的物资投入,而是将发展动力转向主要依靠技术进步等。[5]这些理念的提出标志着我国经济增长的重要转型。1987年,中国共产党十三大报告阐述了社会主义初级阶段理论。“六五”期间,我国进一步解决了经济发展的遗留问题,实现了经济状况的根本好转。“七五”期间,我国在经济发展进程中更加注重平衡,正确处理速度和效益的关系,力求国民经济的稳定增长。

1992年,邓小平的“三个有利于”以及中国共产党十四大报告提出的“以建设社会主义市场化经济体制为目标,发挥市场对资源配置的基础性作用”,标志着中国经济体制改革逐步向市场化转变。社会主义市场经济体制的确立,给经济发展注入了巨大活力。党的十四大同时指出坚持从实际出发,走出一条既有较高速度又有较好效益的国民经济发展路子,在优化结构的基础上实现较快的发展速度以提升我国的综合实力。1997年党的十五大 指出了社会主义初级阶段的主要矛盾以及在这个时期发展的重点是建立比较完善的社会主义市场经济体制,保持国民经济持续快速的发展。2002年党的十六大提出全面建设小康社会和新型工业化道路的目标。2007年党的十七大强调经济快速发展是新时期最显著的成就,同时提出科学发展观。

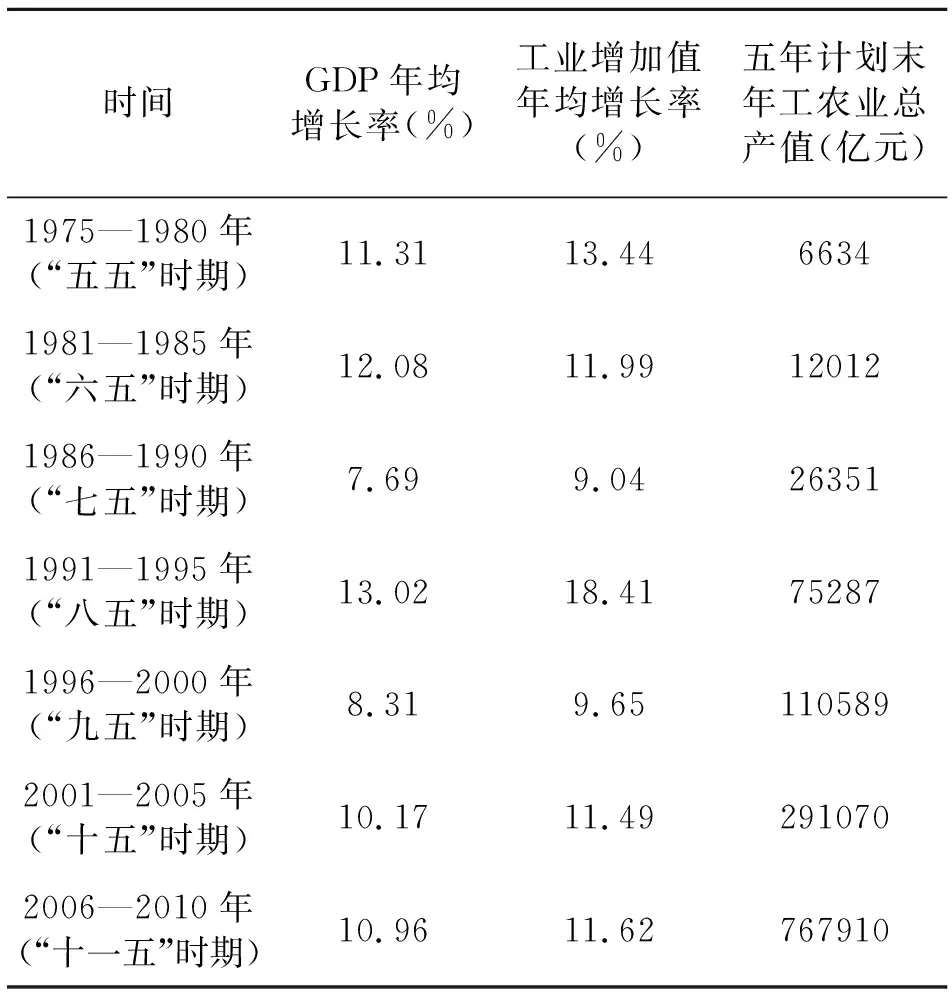

在1976年到2011年间,我国共实施了七个五年计划,这七个五年计划根据我国的实际情况系统地调整了经济发展的目标和方向,基本确立了社会主义市场经济体制机制,不断推进改革开放的速度和进程。经济规模和总量均实现了由少到多的数量积累,保持了经济的高速增长。需要指出的是,我国长期形成的结构性矛盾和粗放型经济增长方式并未改变,经济增长过程中环境资源消耗过大,区域、城乡发展、贫富差距拉大,人口红利逐渐消退,经济快速发展中累积的矛盾显现。

值得肯定的是,经过这三十多年的发展,我国经济总量和规模迅速扩张,城乡居民收入大幅度增长,人民生活从基本温饱到实现小康。农业生产率不断提高,工业生产能力显著增强,基础设施建设改变巨大,高新技术产业发展迅速,国际竞争力不断提升。这一阶段经济总量和规模的不断增长与积累为我国经济发展进入下一阶段提供了必要的前提。具体经济指标见表2。

表2 改革开放时期七个五年计划经济总量比较表

数据来源:《中国统计摘要2018》

三、换挡阶段(2012年至今)

改革开放时期我国经济高速增长的同时,发展矛盾逐渐显现,经济增长受到资源和环境的约束较大。因此,我们需要从追求经济的数量增长向追求经济的高质量发展转变。自此我国经济发展进入换挡阶段。

2012年党的十八大将“全面协调可持续”作为深入贯彻落实科学发展观的基本要求,以加快转变我国经济发展方式为主线,把发展的立足点转移到提高经济发展的质量和效益上来。这些都表明我国经济发展已经到达新的历史起点,中国特色社会主义进入了新的发展阶段。

2017年党的十九大宣告中国特色社会主义进入新时代,中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,必须坚持质量第一、效益优先的原则,坚持供给侧改革,提高全要素生产率,构建充满活力的市场体制机制,不断提升我国的创新能力和国际竞争力。

高质量发展的实质是在数量扩张的同时侧重经济质量的提升。完善市场经济体制,更加注重协调发展,即更加注重经济发展的整体性和平衡性,转变当前经济发展中存在的失衡现象,解决贫富差距过大,实现公平发展。

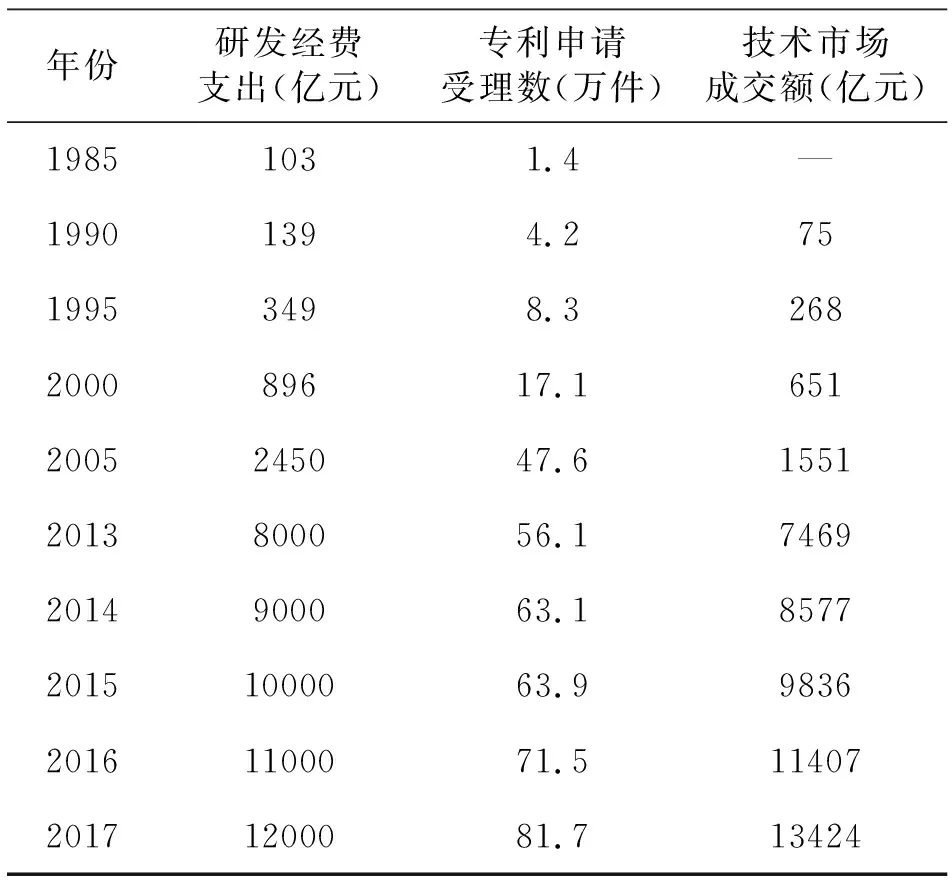

经济的高质量发展以提高经济的质量和效益为中心,因此需要较为完善的市场经济体制、高效配置资源的较为成熟的市场化体制机制,形成较为开放的经济结构。2013年党的十八届三中全会把“加快转变经济发展方式”扩展到创新驱动战略,把创新驱动战略作为加快转变经济发展方式的途径,创新成为高质量发展的第一驱动力。不可避免的是,经济增长速度会相应放缓,因此中高速增长成为新时代经济发展目标和高质量发展的新要求。这种经济增长是可持续的、与人口资源环境相协调的、实现速度与结构效益相统一的[6]。表3描述了1985—2017年中国技术创新情况。

表3 1985—2017年中国技术创新情况

数据来源:《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》

这一阶段,我国的经济发展理念和方式均有重大转变,要实现此阶段的发展目标,需要从以下几个方面进行换挡:在发展目标上由摆脱贫困向基本实现现代化换挡;在发展方式上由粗放型发展模式向集约型发展模式换挡;在发展动力上由资源和要素驱动向创新驱动换挡;在发展过程中由强调效率优先向实现公平正义换挡;在发展战略上由追求数量增长向强调高质量发展换挡;在发展结果上由追求经济的高速增长向追求长期可持续的中高速增长换挡。

新中国70年经济发展所经历的三个阶段是我国遵循经济规律、实现科学发展道路上的有益探索。这种阶段性的变化体现在从追求数量上的从无到有到追求数量的高速增长,进而转向探索经济高质量发展的路径。进入社会主义新时代后,我国经济需遵循新阶段新特征,围绕高质量发展的要求和导向,持续推动中国经济向前发展。