基于卫星跟踪的遗鸥活动特征与空间利用研究

刘亚东,吴渊,王正军,于海龙,钱法文,李森,孙伟,孙万兵,洪剑明*

(1.首都师范大学生命科学学院,北京100048;2.首都师范大学北京湿地研究中心,北京100048;3.中国林业科学研究院, 森林生态环境与保护研究所,北京100091;4.内蒙古自治区乌兰察布市林业种苗站,内蒙古乌兰察布012000; 5.河北省张家口市康保县林业局,河北张家口075000)

鸟类活动区是其经常活动和游荡的区域,与领域不同,活动区通常不会得到有效保护,可以允许其他鸟类进入而不予驱逐,其大小与个体条件、栖息环境以及季节变化密切相关(Kernohanetal.,2001;孙全辉等,2003)。活动区的研究对判断环境资源的选择和适应等多种生态过程有重要作用,对评价生境质量、生境选择、栖息地负载量具有重要意义(楚国忠等,2008;张国钢等,2008;张晋东等,2013)。鸟类栖息地是鸟类能够生存的空间,是个体、种群或群落完成生活史某一阶段所需的环境类型,而空间利用是指鸟类对栖息地范围内环境资源的利用模式和活动格局。通过对栖息地资源调查,特别是开展空间尺度上栖息地研究,包括统计不同生境类型和取食点实际环境条件以及大范围地理分布,能够探究影响鸟类生存、分布和繁殖的关键因子(郑光美,1995;杨维康等,2000;杨勇等,2011)。

遗鸥Larusrelictus是国家Ⅰ级重点保护野生鸟类,属内陆型繁殖鸥种,繁殖要求十分苛刻,仅选择荒漠-半荒漠环境条件下湖泊的湖心岛为繁殖生境,属狭栖型鸟种(Heetal.,1992)。我国已报道的遗鸥繁殖地有鄂尔多斯高原的桃力庙-阿拉善湾海子、红碱淖、浩通音察干淖尔、锡林浩特白音库仑诺尔、包头袄太湿地、定边苟池湿地和康保康巴诺尔湖(薛文等,1998;高立杰等,2013;肖红等,2013;吴渊等,2016),目前主要繁殖地为红碱淖和康巴诺尔湖。Liu等(2017)在2008—2012年对红碱淖遗鸥进行遥测跟踪,明确了部分活动区、迁徙路线、迁徙规律和繁殖前期的位点分布,但没有分析繁殖后期和游荡期的活动区域,也未从食物等方面分析栖息地资源和空间利用的特点。2016年红碱淖的繁殖巢数下降到2 000余巢,远低于2010年的7 747巢。而2014年在康巴诺尔湖记录到遗鸥3 000余只,此地种群数量呈逐年递增的趋势,2015年和2016年分别有806巢4 180只和3 100巢7 100余只(吴渊等,2017)。鉴于康巴诺尔湖和张家口坝上已成为遗鸥重要繁殖地和迁徙停歇地(吴渊等,2016;Liuetal.,2017),为了掌握该繁殖种群的活动特征和空间利用特点,发现繁殖地、觅食地存在的问题,本研究采用卫星跟踪技术,结合地面调查,以期为保护、恢复遗鸥繁殖栖息地和迁徙停歇地提供科学依据。

1 研究区域

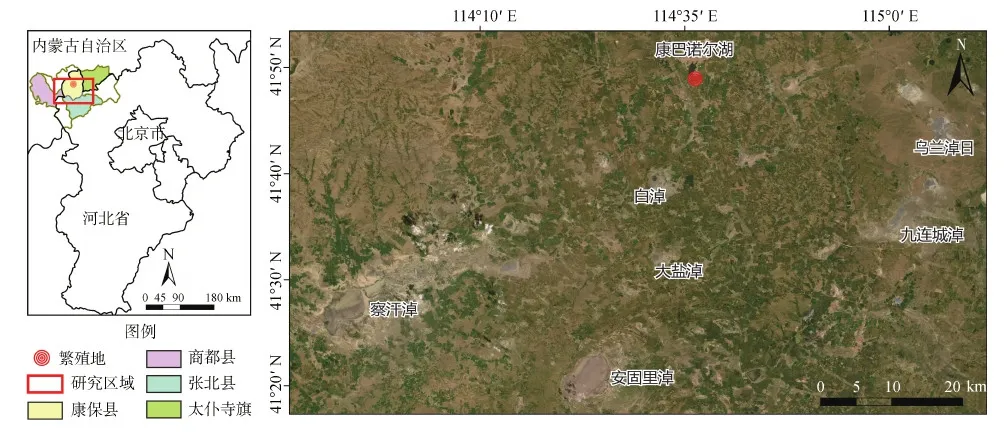

研究区域位于河北省张家口坝上高原北部和与之接壤的内蒙古高原,其中内蒙古高原主要指内蒙古自治区乌兰察布东部和锡林郭勒盟草原南部区域(图1)。海拔1 200~1 500 m,属温带大陆性季风气候,低温、少雨、多风、高蒸发(李波等,2016)。年降水量267~450 mm,70%集中在6—8月,年变率为15%~20%,年均水面蒸发量达1 700~2 000 mm,为降水量的4.75倍(宋素青等,2004)。河流属封闭的内流河,大部分干涸断流,湖淖水量逐年减少,盐渍程度增加。在局部地势低洼处,土壤潮湿,雨季有积水现象,当地称为小湿滩。目前研究区域成为中国北方生态脆弱地带中最为敏感的地段之一,形成了景观生态和系统层次结构简单、食物链短、抗干扰能力和自我修复能力差的脆弱生态环境系统(孙雷刚等,2014)。

遗鸥环志地点位于河北省张家口市康保县城南部康巴诺尔湖国家湿地公园,地理坐标为114°35′~114°36′E,41°49′~41°50′N。湿地公园地处河北省向内蒙古高原过渡地带,是内蒙古高原最南缘,具有生态、地貌的多样性,是东亚-澳大利西亚水鸟迁徙路线和中亚水鸟迁徙路线的重要区域。在湿地公园内,遗鸥、黑颈Podicepsnigricollis、赤膀鸭Anasstrepera和白骨顶Fulicaatra是主要繁殖种群,鸿雁Ansercygnoides、斑嘴鸭A.poecilorhyncha、黑翅长脚鹬Himantopushimantopus、普通燕鸥Sternahirundo和鸥嘴噪鸥Gelochelidonnilotica的繁殖种群较小。康巴诺尔湖为永久性湖泊,总蓄水量 169.5×104m3,平均水深1.2 m,水源主要来自大气降水和经污水处理厂处理后的县城生活用水,湖心岛表面较为平坦,高出水面20~50 cm,南北长约200 m,东西长约60 m(吴渊等,2016)。

图1 遗鸥卫星跟踪研究区域Fig.1 The study area of Larus relictus by GPS tracking

2 研究方法

2.1 遗鸥环志和卫星跟踪

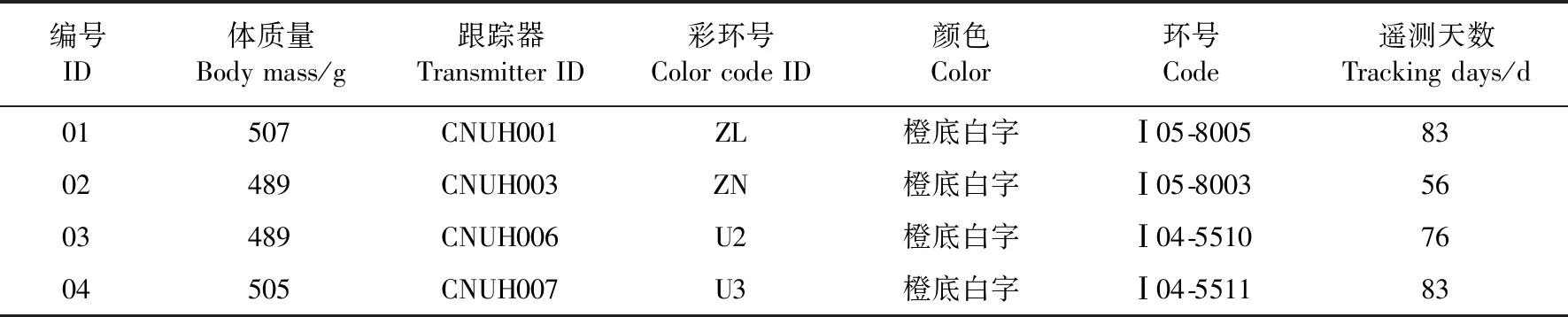

4只环志个体均为成年遗鸥(许可批号:林护许准〔2016〕0746号)(表1)。在康巴诺尔湖湖心岛捕捉于2016年5月30日,此时处于遗鸥孵卵末期(汪青雄等,2013),对捕获遗鸥进行测量并检查身体健康状况,为健康个体佩戴彩色标记和金属环志(性别未知),再以背负式佩戴湖南环球信士生产的HQBN2513型发射器,随即放飞,所需时间约15 min。跟踪器重13 g,占个体平均体质量的2.6%,对鸟类行为没有明显影响(Kenward,2000)。每一只环志遗鸥的巢址采用绿色样方杆进行标识,采用无人机上空观察和实地上岛的方法调查巢区繁殖情况。

表1 康巴诺尔湖佩戴跟踪器的遗鸥信息Table 1 Information of Larus relictus tagged with transmitters in Kangba Noel Lake

2.2 时期划分

遗鸥活动情况可按其活动范围分为2个时期,繁殖后期:遗鸥活动于繁殖地康巴诺尔湖和附近区域,此时在湖心岛巢址停留时间分配权重最大,包括恋巢期和育雏期;游荡期:遗鸥迁离繁殖地康巴诺尔湖直至迁出张家口坝上区域,不再返回,游荡于各栖息地之间,活动范围突增。

2.3 空间利用和食物资源调查

结合前期调查和跟踪定位信息,对遗鸥栖息地进行实地调查。调查时,先用20~60倍莱卡单筒望远镜统计水鸟数量,并记录遗鸥成幼比和行为,待遗鸥飞离后,观察生境情况。对康巴诺尔湖和遗鸥数量较多的湖淖和湿滩(含环志遗鸥)进行底栖动物调查,在康巴诺尔湖共布设5个采样断面,其他湖淖和湿滩选择觅食集中区域采样。5—9月每月中旬取1次样。每次采样前统计100 m2内遗鸥的数量和行为,然后用1/16 m2彼得生采泥器连续取5次泥样,混合后倒入40目的洗泥网中洗净污泥,放入自封袋中,加75%乙醇暂时保存,回室内后于白瓷盘中分拣,再以10%甲醛溶液固定。在实验室内对采集的底栖动物样本进行镜检、分类、计数、称重(吕宪国,2005;刘文盈等,2008)。

2.4 卫星数据获取与处理

卫星跟踪器定位信息包括经纬度、时间、海拔、航向、电压、精度、瞬时速度等,其中精度分A(5 m以内)、B(10 m以内)、C(20 m以内)、D(100 m以内)和无效位点5个等级,使用A、B、C进行分析。计算活动区面积一般要求个体的合格位点数超过30组,只对满足这一条件的活动区进行计算。将活动位点的经纬度数据输入ArcView 3.3中生成跟踪个体的活动点,并用Home Range Tools模块生成每只个体的活动区,采用核密度估计法(kernel density estimation,KDE)进行计算和分析,用90%KDE表示遗鸥活动区面积,50%KDE表示核心区面积。利用ArcGIS 10.2计算活动区重叠面积,以重叠指数表示重叠程度,公式为[(areaαβ/home-rangeα)(areaαβ/home-rangeβ)]0.5,其中,areaαβ为重叠面积,home-rangeα/β为各自活动区;1表示完全重叠,0表示没有重叠(Atwood &Harmon,2003;程雅畅,2015)。

在Excel中利用坐标点数据计算遗鸥活动距离,平均活动距离是指规定时间段内的累计活动量除以活动时间(谢鹏等,2018)。利用Google Earth影像数据可以准确识别研究区域土地利用类型(黄田等,2018),包括湖淖、农田、草地和村庄(粪池和粪堆均进行了实地调查),将获得的矢量化图与遗鸥活动位点进行空间重叠,对遗鸥空间利用进行分析。根据在线日出日落(https://richurimo.51240.com/)查询繁殖后期和游荡期天亮和天黑时间,将天亮及天黑时间的中值作为该时期日间和夜间划分依据(孟维悦等,2018),繁殖后期日间为04∶10—20∶35,游荡期日间为04∶45—20∶02,其余时间为夜间。在SPSS 19.0中,利用Kruskal-Wallis检验对繁殖后期和游荡期活动距离进行显著性检验,利用Spearman相关性分析采样点遗鸥数量与底栖动物优势种类数量和生物量关系。所有数值均以平均值±标准差(Mean±SD)表示。

3 结果

3.1 遗鸥活动特征分析

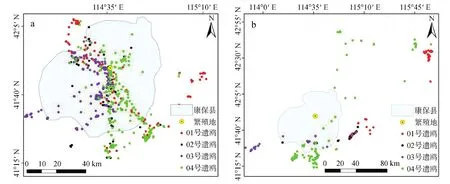

3.1.1 遗鸥位点分布环志遗鸥主要在张家口坝上高原北部和与之接壤的内蒙古高原活动,不同个体位点分布差异较大。繁殖后期,遗鸥除在康巴诺尔湖活动外,会前往较近的湖淖、农田、草滩和粪池,其中,01号遗鸥在康保县北部草滩和南部湖淖活动,02号和03号遗鸥在康保县西北部粪池和西南部湖淖活动,04号遗鸥在康保县东北部农田和东南部湖淖活动,湖淖包括白淖、大盐淖、三盖淖和安固里淖。游荡期,遗鸥远离康巴诺尔湖,位点分布较广,01号和04号遗鸥优先选择在锡林郭勒盟西南部巴彦淖日、硕布庆淖日、桑根达来淖尔等湖淖觅食休憩,而后返回至张家口坝上区域,其中,01号遗鸥选择在九连城淖和达布森淖日一带活动,04号遗鸥选择在安固里淖和附近一养牛场粪池/粪堆活动;02号遗鸥位点分布较集中,在离开繁殖地后先在大盐淖和3个粪池/粪堆间游荡,后迁飞至九连城淖日进行短暂停留后迁往渤海湾;03号遗鸥先选择在乌兰察布市东北部白音淖、乌兰忽少海子、察汗淖海子和察汗淖一带游荡,后迁飞至九连城淖和乌兰淖日等地(图2)。

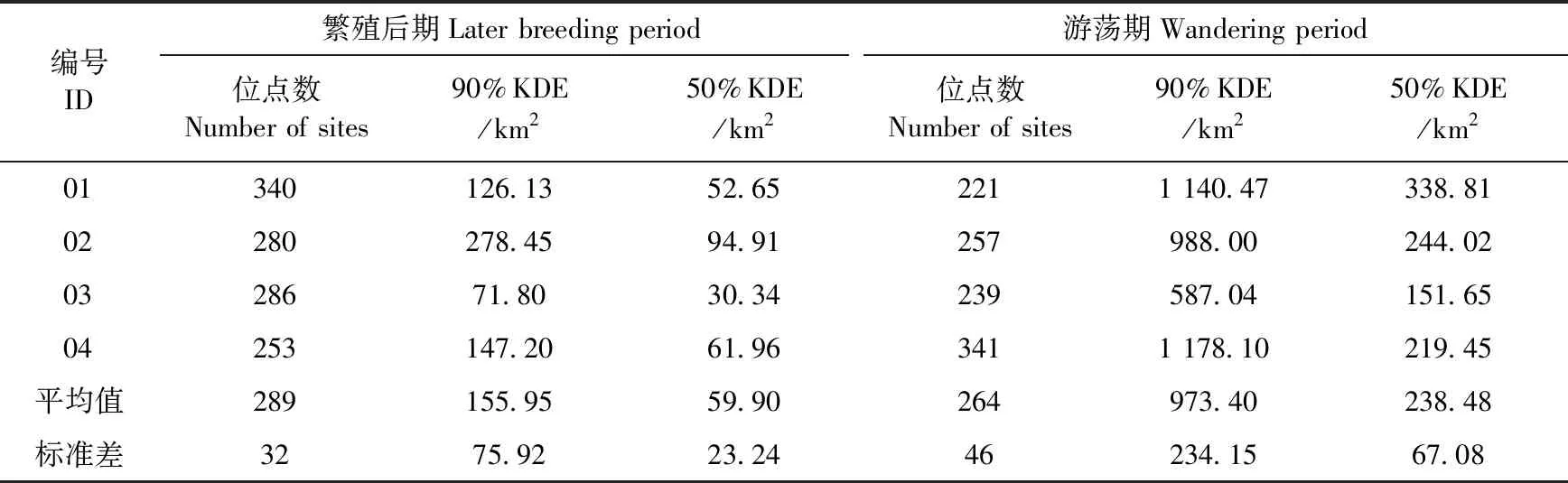

3.1.2 遗鸥活动区面积遗鸥活动区面积在繁殖后期和游荡期差异明显,游荡期大于繁殖后期(表2)。繁殖后期,遗鸥活动范围较小,活动区域集中,平均活动区和核心区数量为1.20个±0.50个和1个,平均活动区和核心区面积为155.95 km2±75.92 km2和59.90 km2±23.24 km2。游荡期,遗鸥活动区域显著增多,平均活动区和核心区数量为4.00个±1.87个和3.00个±1.87个,平均活动区和核心区面积为973.40 km2±234.15 km2和238.48 km2±67.08 km2,同时个体活动区面积和核心区面积间都有明显差异。

图2 繁殖后期(a)和游荡期(b)遗鸥位点分布Fig.2 Sites distribution of Larus relictus in the late breeding period (a)and wandering period (b)

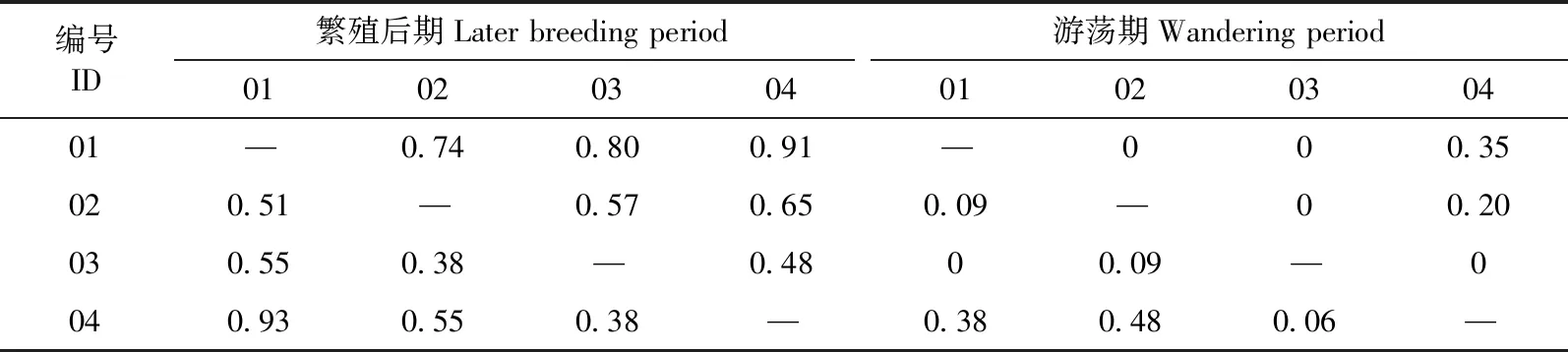

3.1.3 不同个体活动区重叠繁殖后期,遗鸥活动区和核心区均有较高程度的重叠(表3),平均重叠指数为0.55±0.18和0.69±0.13,康巴诺尔湖是重叠区域内利用程度最高的栖息地。游荡期,遗鸥活动区和核心区重叠程度低(表3),平均重叠指数为0.18±0.19和0.09±0.20,安固里淖、大盐淖、九连城淖和察汗淖是重叠区域内利用程度最高的栖息地。同时对3只及3只以上遗鸥进行重叠,繁殖后期遗鸥活动区全部重叠。游荡期,01号、02号和03号遗鸥活动区重叠,重叠面积为124.6 km2,远远小于各自活动区面积,而核心区没有重叠。整体而言,遗鸥在繁殖后期表现出较大的重叠度,游荡期重叠度较小。

表3 康巴诺尔湖遗鸥活动区和核心区重叠指数Table 3 Overlap index of home range and kernel area of Larus relictus in Kangba Noel Lake

注:对角线下为活动区重叠,对角线上为核心区重叠

Note:Below the diagonal indicates the home range overlap,above the diagonal indicates the kernel area overlap

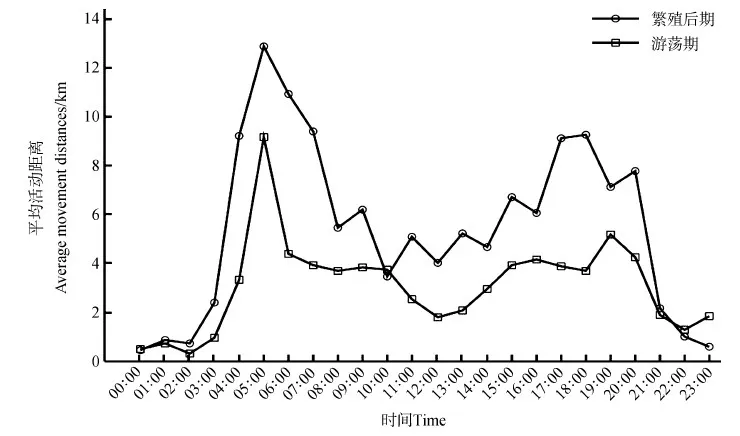

3.1.4 遗鸥活动距离繁殖后期和游荡期,遗鸥日平均活动距离为75.66 km±14.09 km和47.62 km±7.39 km。每一时期中不同时间的平均活动距离间差异有统计学意义(繁殖后期:n=1 159,df=23,P<0.000 1;游荡期:n=1 058,df=23,P<0.000 1)。

繁殖后期,遗鸥在00∶00—02∶00和23∶00活动距离最短,03∶00—05∶00和16∶00—18∶00活动距离呈增加趋势,05∶00和18∶00达到峰值时活动距离分别为12.87 km和9.28 km;05∶00—08∶00和18∶00—23∶00活动距离下降明显,其中,19∶00略有增加,08∶00—16∶00活动距离在3.46~6.74 km波动(图3)。游荡期,遗鸥在00∶00—02∶00和22∶00活动距离最短,03∶00—05∶00活动距离明显增加,峰值的活动距离为9.19 km,19∶00—22∶00活动距离呈递减趋势;06∶00—12∶00活动距离缓慢降低,12∶00—19∶00缓慢增加,其中,12∶00活动距离最短,为1.8 km(图3)。整体而言,遗鸥在凌晨和黄昏都有较长的活动距离。

图3 康巴诺尔湖遗鸥不同时间的活动距离Fig.3 Movement distance of Larus relictus in Kangba Noel Lake at different times

3.2 遗鸥空间利用

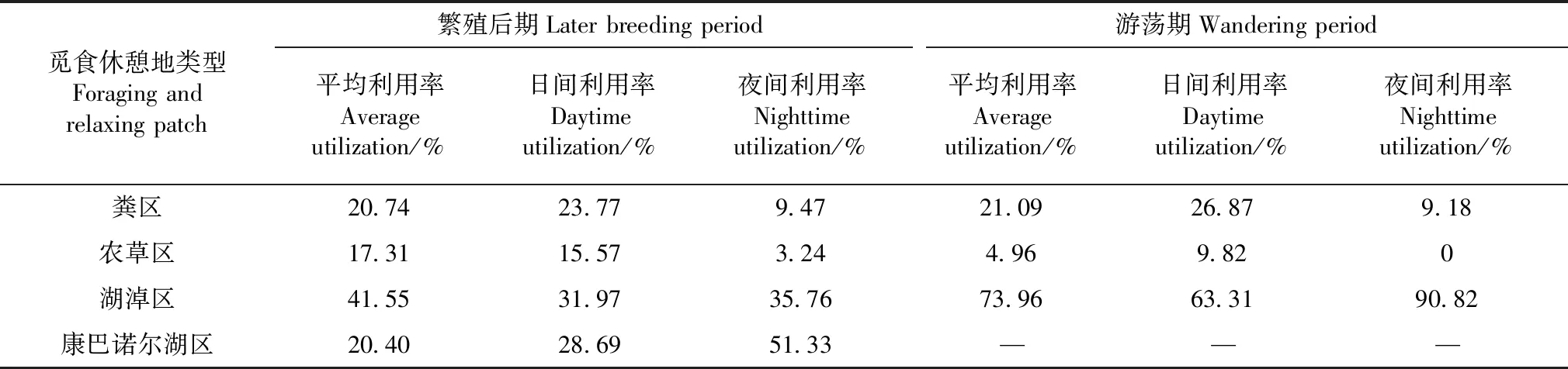

繁殖后期,遗鸥栖息地分为觅食休憩地和湖心岛,其中,觅食休憩地分为粪区(养殖场产生的排泄物形成的粪堆和粪池)、农草区(翻耕的农田、大片草滩和种植蔬菜处理后的田地)、湖淖区(活动区内数量众多的季节性湖泊和周遭雨后形成的小湿滩)和康巴诺尔湖区(康巴诺尔湖除去湖心岛的其他区域)。游荡期,遗鸥飞离康巴诺尔湖,栖息地只包括粪区、农草区和湖淖区。

遗鸥在繁殖后期和游荡期的空间利用情况不同:繁殖后期,遗鸥对4类觅食休憩地的利用存在差异,其中,对湖淖区具有较高程度的利用,对粪区、农草区和康巴诺尔湖区的利用近乎持平。游荡期,遗鸥对不同空间的利用情况存在明显不同,其中,对湖淖区具有很高的利用程度,对粪区的利用稍突出,对农草区的利用较少。同时,日间和夜间遗鸥空间利用有明显不同:繁殖后期,日间对湖淖区利用突出,而夜间对康巴诺尔湖区利用较高;游荡期,日间对粪区和农草区有一定程度利用,夜间主要利用湖淖区,未利用农草区(表4)。

3.3 遗鸥食物资源

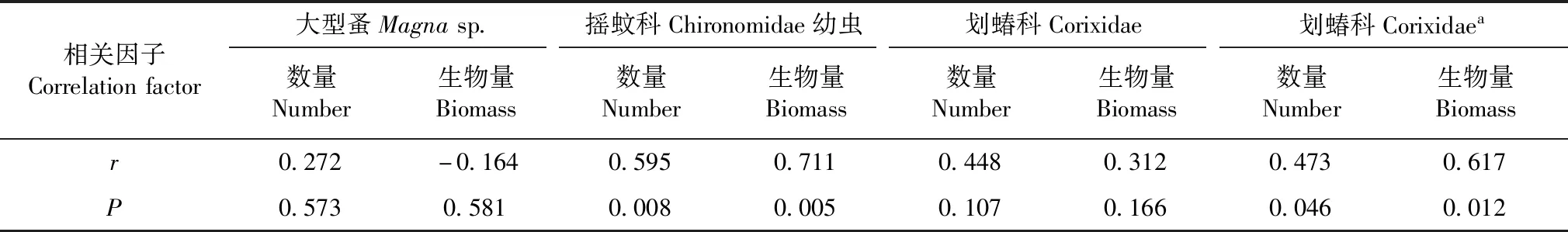

康巴诺尔湖采样点遗鸥觅食效率为(35.51±6.32)次/min(n=5)。采样点的优势种类为大型蚤Magnasp.、摇蚊科Chironomidae和划蝽科Corixidae,数量和生物量占底栖动物总数量和生物量的92%和80%。将采样点遗鸥数量与底栖动物优势种类数量和生物量进行Spearman相关性分析(表5),结果表明,采样点遗鸥数量与摇蚊科幼虫数量、生物量呈显著正相关。7—8月划蝽科数量不断增长,于8月大爆发,相关性分析发现采样点遗鸥数量与划蝽科数量、生物量呈显著正相关。

表4 康巴诺尔湖遗鸥空间利用情况Table 4 Spatial utilization of Larus relictus in Kangba Noel Lake

表5 底栖动物数量、生物量与遗鸥数量的相关性Table 5 Correlation between the number and biomass of benthic animals and the number of Larus relictus

注Notes:a.7—8月from July to August

其他觅食地调查结果:湖淖觅食地底栖动物种类少、优势种类突出,包括摇蚊幼虫、稻水蝇Ephydrasp.、丰年虫Chirocephalussp.和蚌虫Cyzicussp.,平均单位生物量占比84.83%±9.54%,遗鸥在湖淖觅食地内觅食效率为(35.08±12.54)次/min;湿滩觅食地底栖动物优势种类有蚌虫和鲎虫Triopssp.,平均单位生物量占比89.66%±7.94%,遗鸥在湿滩觅食地内觅食效率为(17.35±4.61)次/min;粪区粪堆为蛆虫,遗鸥在粪区觅食地内觅食效率为(21.75±6.83)次/min。

4 讨论

以往研究多根据野外调查的遗鸥数量变化判断离岛行为和活动状况(何芬奇等,1994;刘文盈等,2008),缺少具体活动区域和活动距离以及空间利用情况。本研究采用卫星跟踪器收集位点数据,定位精确,回传数据快、量大,与Liu等(2017)于2008—2012年开展的遗鸥无线遥测相比,可以更精确掌握环志遗鸥具体停留位置和时间。本研究对环志遗鸥巢区情况调查发现,环志遗鸥均有后代产生,位点信息显示其每日多次回岛于巢址处停留,繁殖结束后平均在7月10日迁离康巴诺尔湖,较其他繁殖地早(张荫荪等,1993;肖红等,2006)。同时还对繁殖失败的遗鸥进行卫星跟踪,失败原因是巢穴内为死卵或巢穴毁坏,结果发现,失败个体过早迁离康巴诺尔湖,这与一些研究表明的繁殖失败个体更倾向于扩散相符合(Haas,1998;Catlinetal.,2005)。繁殖失败的遗鸥过早迁离可能是因为康巴诺尔湖鸟类集群程度高,食物资源和栖息空间竞争程度大,也有可能是为了寻找新的繁殖地,位点信息显示活动范围包括了鄂尔多斯高原、张家口坝上和锡林郭勒盟草原。

本研究中遗鸥主要在张家口坝上高原北部和与之接壤的内蒙古高原活动,部分前往锡林郭勒盟西南部,不同个体位点分布差异较大。繁殖后期,遗鸥活动范围主要在张家口坝上,活动位点分散,这是由于觅食地生境不稳定,受气候和人为影响严重,如湖淖干旱、草滩放牧和粪堆上覆土,最终迫使遗鸥不断找寻新觅食场所。研究还发现遗鸥日活动距离大,觅食地距繁殖岛远,取食时间长,这种“高投入”的觅食方式极大地提高了繁殖成本,并降低了幼鸥的成活率。遗鸥迁离繁殖地后,呈辐射方式扩散(何芬奇等,1994),平均迁离距离为47.62 km±7.39 km,并且选择在繁殖后期较少或未曾到达的区域游荡。遗鸥亲鸟的远距离扩散减轻了幼鸟觅食压力,有利于幼鸟更多地获取康巴诺尔湖和周围觅食地的食物资源,这与一些研究表明的繁殖后扩散更利于幼鸟存活的观点相符合(Clarketal.,2004;张国钢等,2010)。刘文盈等(2008)对红碱淖遗鸥的研究也表明,面对食物不足,遗鸥亲鸟会先行迁离。

活动区面积主要取决于食物资源的丰富度和空间分布,同时也受到动物体型、性别和集群程度等因素影响。Schradin等(2010)指出在种群密度较大时,为了降低种内竞争,个体活动区面积将呈缩小趋势。随着食物资源的减少,黑雁Brantabernicla需要扩大活动范围来获取足够的食物(Lewisetal.,2013)。本研究中,繁殖后期的遗鸥较多时间停留于康巴诺尔湖繁殖岛,活动区面积较小。进入游荡期后,受栖息地破碎化、干旱化和季节性差异的影响,不同栖息地的生境状况和食物资源存在明显差别,遗鸥需要寻找更优的觅食场所才能满足自身的营养和能量需求,从而使遗鸥游荡期活动区面积大于繁殖后期。

活动区重叠程度能够在一定程度上显示跟踪个体的集群状态。本研究采用重叠指数表示个体间活动区和核心区重叠强度,更直观展现个体间重叠大小。繁殖后期,个体活动区和核心区重叠指数高,原因是遗鸥参与繁殖活动,较多时间停留在康巴诺尔湖,并且此阶段夜栖地均选择繁殖岛和湖岸边。游荡期,遗鸥活动区和核心区重叠指数小,多数核心区未发生重叠,说明破碎化和干旱化的生境使个体倾向于分散,现场调查也发现遗鸥常以几十只的规模集群。本研究还发现,在游荡期遗鸥活动区有较多重叠,核心区重叠程度却很低,这可能与不同遗鸥对生境选择和资源利用存在分化有关。重叠区域内利用程度高的栖息地除康巴诺尔国家湿地公园受到重视和保护外,其他区域生态状况接近于强度脆弱(张茹春等,2009),水资源量严重不足,土壤盐渍化和沙化加重,安固里淖和察汗淖10年来近乎干涸。

本研究将栖息地分为粪区、农草区、湖淖区和康巴诺尔湖区,其中,粪区和农草区为首次划为遗鸥的觅食区域。遗鸥对粪区和农草区的利用可能是自然生境严重退化条件下维持生存的策略之一,实地调查中还发现,遗鸥幼鸟和红嘴鸥Larusridibundus也将粪区作为重要觅食地。遗鸥在繁殖后期和游荡期空间利用情况不同。繁殖后期,遗鸥空间利用偏好存在差异,均倾向于外出觅食,这是由于遗鸥属涉禽,只在浅水区和水陆交错带觅食,而康巴诺尔湖岸边合适生境少,部分区域还受放牧影响。游荡期,遗鸥空间利用也存在显著差异,湖淖成为主要栖息地,这是因为7、8月气温升高和降水增加,湖淖区食物资源增多。实地调查还发现存在“无水有鸟”现象,即遗鸥在部分干涸的湖淖上静栖,在附近粪堆/粪池上觅食,这种现象表明,出于安全考虑,遗鸥不会选择在人为活动强烈和视野狭窄区域过多停留。因此,游荡期湖淖是遗鸥理想的觅食地、休憩地和夜宿地。

不同觅食地的食物种类不同。刘文盈等(2008)对遗鸥食物资源的研究表明,遗鸥在红碱淖的主要食物是豆娘幼虫和摇蚊幼虫。本研究发现,摇蚊幼虫也是遗鸥在康巴诺尔湖的主要食物,但蟌科Coenagrionidae和蜻科Libellulidae的生物量占底栖动物总生物量的6.5%,与研究期内遗鸥空间分布无明显关系。同时7—8月划蝽科数量猛增时,摇蚊幼虫多数羽化,遗鸥成鸟都已迁离,故划蝽科应是遗鸥的补充食物,为幼鸟的成长和迁飞提供营养和能量贮备。对遗鸥前往的其他湖淖和湿滩野外调查发现,受季节降水影响,这些栖息地水位无法保持稳定,极易干涸,底栖动物主要是生命周期短、生长速度快、繁殖力强和耐受炎热干燥环境的丰年虫、蚌虫和鲎虫。